颈部按摩贴片与贴片制造方法与流程

[0001]

本发明涉及人体颈部按摩的技术领域,尤其是涉及颈部按摩贴片与贴片制造方法。

背景技术:

[0002]

一种套颈式且轻便可携带的颈部按摩仪近年来逐渐受到人们喜爱。利用生物电流刺激颈部神经以按摩人体颈部的肌肉,进而舒缓使用者长时间工作下的疲劳感。颈部按摩仪目前使用贴片接触人体颈部的肌肤,为了避免刚使用时贴片与肌肤温度差造成的冰冷不适感,贴片内设有加热装置。加热装置至接触电极的发热容易受到制程中间隔变化而产生非均匀发热。

[0003]

广东艾诗凯奇智能科技有限公司研发并提出了一种颈部按摩仪及其温度检测方法,相关技术公开于发明专利cn111558144a与cn111558153a,颈部按摩仪包括按摩仪本体、加热件、温度检测元件以及控制电路。加热件设置于所述按摩仪本体上,用于为人体颈部加热;温度检测元件设置于所述按摩仪本体上,用于检测人体颈部温度;控制电路设置于所述按摩仪本体上,且电性耦接所述加热件、所述温度检测元件,用于响应所述加热件未处于工作状态的条件,控制所述温度检测元件检测人体颈部温度,以得到所述颈部按摩仪穿戴者自然状态下的体温。或者,颈部按摩仪包括:按摩仪本体、温度检测元件、通信电路和控制电路。其中温度检测元件设置于所述按摩仪本体上,用于检测人体颈部温度;通信电路设置于所述按摩仪本体上;控制电路设置于所述按摩仪本体上,且电性耦接所述通信电路、所述温度检测元件用于控制所述温度检测元件检测人体颈部温度,并控制所述通信电路将所述人体颈部温度对应的数据发送出去。其中按摩仪本体内使用的电极片为按摩贴片,作为颈部按摩仪的消耗材料。

[0004]

作为产品生态系统共同研发的供应商,申请人有必要开发出能适配于相关同类型颈部按摩仪的按摩贴片,能同时发挥颈部按摩接触与颈部接触前贴片预热的功能,传统上接触用电路贴片的外连接端裸露容易碰撞引起讯号短路的问题,而使用时贴片与人体颈部接触下的湿度也容易造成加热驱动线路与按摩电极之间的讯号干扰,导致贴片的耐用度降低。

技术实现要素:

[0005]

本发明的主要目的一是提供一种颈部按摩贴片,主要进步在于解决上述的问题,防止贴片与人体颈部接触下的湿度干扰贴片对颈部按摩仪的信号传输、防止裸露外连接端容易碰撞引起讯号短路的问题,能同时发挥颈部按摩接触与加热均匀的功能。

[0006]

本发明的主要目的二是提供一种贴片制造方法,用以实现颈部按摩贴片标准化大量生产且质量稳定的消耗材料要求。

[0007]

本发明的主要目的一是通过以下技术方案得以实现的:提出一种颈部按摩贴片,包括:

第一绝缘基膜,所述第一绝缘基膜的接触面上设置有按摩电极,所述第一绝缘基膜的压合面上设置有电连接所述按摩电极的互连线;第二绝缘基膜,设置于所述第一绝缘基膜的压合面上,所述第二绝缘基膜的表面形成有按摩驱动线路与发热驱动线路,并且所述第二绝缘基膜内一体形成有外接膜部,所述按摩驱动线路电连接所述互连线,所述发热驱动线路包括发热电极以及交替连接所述发热电极的两侧排线;石墨烯发热层,形成在所述第二绝缘基膜上,并覆盖连接所述发热驱动线路的所述发热电极;其中,电连接所述发热驱动线路的第一端子点与电连接所述按摩驱动线路的第二端子点对齐排列在所述外接膜部的插接侧,所述外接膜部能往远离所述第一绝缘基膜的方向翘起。

[0008]

通过采用上述技术方案,利用设有按摩电极的第一绝缘基膜与供石墨烯发热层形成的第二绝缘基膜相互叠合,以组成具有预热功能的按摩贴片,将第二绝缘基膜中可能与发热驱动线路干涉的按摩驱动线路拆离设计在第一绝缘基膜的互连线,使按摩驱动线路的主要线路可以配置与发热驱动线路同一配置表面的第二绝缘基膜上,石墨烯发热层的形成在第二绝缘基膜隔离下不干涉第一绝缘基膜的互连线与按摩电极。此外,外接膜部由第二绝缘基膜内一体形成,也不干涉第一绝缘基膜的互连线与按摩电极,按摩电极贴片的外连接端具有隐秘性且制作方便,发热驱动线路与按摩电极之间相隔至少有第一绝缘基膜与第二绝缘基膜。并利用发热驱动线路的两侧排线交替连接所述发热电极,使所述发热电极为梳状连接结构,具体的发热电极对两侧排线的连接点形成为z字形排布,所述石墨烯发热层的同一区块由发热电极的位置隔离还能划分出多个紧密的发热区。

[0009]

本发明在较佳结构示例中可以进一步配置为:所述外接膜部的所述插接侧与相邻所述插接侧的邻接侧边由连续延伸的槽孔围绕形成,所述槽孔的图形重叠在所述第一绝缘基膜上。

[0010]

可以通过采用上述优选技术特点,利用第二绝缘基膜具有图形重叠在第一绝缘基膜上的槽孔,以围绕形成外接膜部,电极贴片中外接膜部距离第一绝缘基膜的边缘产生间隔,在未翘起时外接膜部可隐藏在第二绝缘基膜中且不延伸到电极贴片的边缘,具有较好的抗湿性。。

[0011]

本发明在较佳结构示例中可以进一步配置为:所述石墨烯发热层为区块化,所述外接膜部以及所述按摩驱动线路电连接所述互连线的内接点均位于所述石墨烯发热层之间;更具体的,所述按摩驱动线路电连接所述互连线的内接点还位于所述两侧排线之间,所述互连线电连接所述按摩电极的穿孔接点位于所述两侧排线之外。

[0012]

通过采用上述优选技术特点,利用区块化的石墨烯发热层提供一个内连接空间,所述外接膜部与所述按摩驱动线路对互连线的内接点都可位于石墨烯发热层之间的空白区,形成外接膜部与内接点相对于贴片边缘的空间隔离保护,石墨烯发热层在区块之间的中间空间可以作为所述第二绝缘基膜用于设计外接膜部的特定部位,供所述外接膜部由所述颈部按摩贴片的背面出线,具有更好不干涉发热的插接侧隐藏性。具体的,利用所述按摩驱动线的内接点还位于所述两侧排线之间,与所述互连线电连接所述按摩电极的穿孔接点位于所述两侧排线之外,电连接的内接点(线路密集区)与对应穿孔接点(线路疏散区)之间

形成良好的空间隔离,避免形成按摩电极的导电材料透过穿孔接点溢出污染到按摩驱动线路与发热驱动线路。

[0013]

本发明在较佳结构示例中可以进一步配置为:颈部按摩贴片另包括跨接线路层,形成于所述第二绝缘基膜与所述石墨烯发热层上,所述跨接线路层包括测温线路,所述测温线路在所述石墨烯发热层上形成外接点,并电连接至所述外接膜部的第三端子点,所述外接点供直接接合温度感测芯片在所述颈部按摩贴片上。优选地,基于所述插接侧由中间至侧边的排列顺序是所述第一端子点、所述第三端子点与所述第二端子点。

[0014]

通过采用上述优选技术特点,利用跨接线路层提供可以延伸到石墨烯发热层上的外接点,以接合温度感测芯片或其他控制器件在贴片的背面,外接点经过跨接线路层电连接至所述外接膜部的第三端子点,达到测温信号的对外讯息沟通。优选地,利用连接发热驱动供最大电流通过的第一端子点位于插接侧中间、连接按摩驱动供中度电流通过的第二端子点位于插接侧最外侧、以及连接测温驱动供轻度电流通过的第三端子点位于第一端子点与第二端子点之间,借以减少连接第一端子点的发热驱动电路的大电流对连接第二端子点的按摩驱动线路的电磁干扰,以提高贴片产品对外电传输质量。

[0015]

本发明在较佳结构示例中可以进一步配置为:所述跨接线路层还包括非线性二维曲折形式的保护线,排列在所述第一端子点、所述第二端子点与所述第三端子点的两侧。优选地,所述保护线跨过所述按摩驱动线路。

[0016]

通过采用上述优选技术特点,利用跨接线路层还包括非线性二维曲折形式的保护线,用于保护第二绝缘基膜在外接膜部之外的线路,避免所述外接膜部翘起时拉扯到第二绝缘基膜位于外接膜部周边的外围线路。

[0017]

本发明在较佳结构示例中可以进一步配置为:所述第一绝缘基膜与所述第二绝缘基膜为椭圆形或近似椭圆形的平面胶囊形;优选地,所述按摩电极为区块化,其区块间隙是顺从人体颈部延伸方向而形成。

[0018]

通过采用上述优选技术特点,利用第一绝缘基膜与第二绝缘基膜的特定重叠形状提供了短边的圆弧面,方便使用时贴附于人体颈部至颈部两侧且不会有突刺角。优选的示例中,利用按摩电极的区块化且区块间隙是顺从人体颈部延伸方向形成,当颈部按摩贴片贴附于人体颈部的肌肤产生弯曲时,按摩电极不易受到弯曲应力而剥离或断裂。

[0019]

本发明的主要目的二提出一种颈部按摩仪,包括:颈部套环以及位于所述颈部套环中间的连接座,所述连接座的接口可拆卸设置有电极片,所述电极片包括如上所述任一技术方案的一种颈部按摩贴片。

[0020]

通过采用上述技术方案,利用所述颈部按摩贴片作为颈部按摩仪的电极片,使用时可贴附于人体颈部肌肤同步弯曲,具有颈部按摩与颈部加热的功能,并以第二绝缘基膜一体构成的外接膜部插接式连接至颈部按摩仪,能隐藏颈部按摩贴片的外接端并避免非必要的碰撞。

[0021]

本发明的主要目的三提出一种贴片制造方法,用于制造如上所述任一技术方案的一种颈部按摩贴片,其中所述按摩驱动线路与所述发热驱动线路形成于同一银浆印刷图形层中。

[0022]

通过采用上述技术方案,利用所述按摩驱动线路与所述发热驱动线路形成于同一银浆印刷图形层中,减少印刷次数且制作出一种具有按摩与发热功能且能大量生产质量稳

定的颈部按摩贴片。

[0023]

本发明的主要目的四是通过以下技术方案得以实现的:提出一种贴片制造方法,包括以下步骤:提供第一绝缘基膜,所述第一绝缘基膜的接触面上设置有按摩电极,所述第一绝缘基膜的压合面上设置有电连接所述按摩电极的互连线;所述第一绝缘基膜的压合面上设置第二绝缘基膜,所述第二绝缘基膜的表面形成有按摩驱动线路与发热驱动线路,并且所述第二绝缘基膜内一体定义有外接膜部,所述按摩驱动线路电连接所述互连线,所述发热驱动线路包括发热电极以及交替连接所述发热电极的两侧排线;在所述第二绝缘基膜上形成石墨烯发热层,所述石墨烯发热层覆盖连接所述发热驱动线路的所述发热电极;其中,电连接所述发热驱动线路的第一端子点与电连接所述按摩驱动线路的第二端子点对齐排列在所述外接膜部的插接侧,所述外接膜部能往远离所述第一绝缘基膜的方向翘起。

[0024]

通过采用上述技术方案,能制作得到一种适用于颈部按摩仪的颈部按摩贴片,使其对颈部按摩仪的接合处可位于贴片背面,便于替换更新。

[0025]

本发明在较佳方法示例中可以进一步配置为:所述外接膜部的所述插接侧与相邻所述插接侧的邻接侧边由连续延伸的槽孔围绕形成,所述槽孔的图形重叠在所述第一绝缘基膜上;具体的,所述石墨烯发热层为区块化,所述外接膜部以及所述按摩驱动线路电连接所述互连线的内接点均位于所述石墨烯发热层之间;更具体的,所述按摩驱动线路电连接所述互连线的内接点还位于所述两侧排线之间,所述互连线电连接所述按摩电极的穿孔接点位于所述两侧排线之外;具体的,所述贴片制造方法还包括:在所述第二绝缘基膜与所述石墨烯发热层上形成跨接线路层,所述跨接线路层包括测温线路,所述测温线路在所述石墨烯发热层上形成外接点,并电连接至所述外接膜部的第三端子点,所述外接点供直接接合温度感测芯片在所述颈部按摩贴片上;优选地,基于所述插接侧由中间至侧边的排列顺序是所述第一端子点、所述第三端子点与所述第二端子点;具体的,所述跨接线路层还包括非线性二维曲折形式的保护线,排列在所述第一端子点、所述第二端子点与所述第三端子点的两侧;优选地,所述保护线跨过所述按摩驱动线路;具体的,所述第一绝缘基膜与所述第二绝缘基膜为椭圆形或近似椭圆形的平面胶囊形;优选地,所述按摩电极为区块化,其区块间隙是顺从人体颈部延伸方向而形成。

[0026]

综上所述,本发明包括以下至少一种对现有技术作出贡献的技术效果:1.提供一种能预热消除佩戴时人体颈部不适感而能适用于颈部按摩仪的颈部按摩贴片;2.避免颈部按摩贴片对颈部按摩仪的接合点外露,且易于替换,并且外接膜部(贴片插接部位)与贴片本体的第二绝缘基膜一体成形的结构可以避免贴片内线路的断裂风险;3.防止颈部按摩贴片的制作过程中需要印刷较厚按摩电极的导电材料(位于第一绝缘

基膜)经由穿孔溢流污染到发热驱动线路(位于第二绝缘基膜且与按摩电极相隔有第一绝缘基膜与第二绝缘基膜的厚度)的问题发生。

附图说明

[0027]

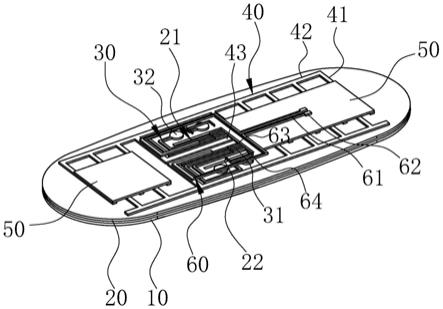

图1绘示本发明一些较佳实施例的一种颈部按摩贴片在贴附面的立体示意图;图2绘示本发明一些较佳实施例的一种颈部按摩贴片在接触面的立体示意图;图3绘示本发明一些较佳实施例的一种颈部按摩贴片在贴附面的外接膜部能翘起的立体示意图;图4绘示本发明本发明一些较佳实施例的一种贴片制造方法的流程方块示意图;图5绘示本发明一些较佳实施例的图4步骤s1中所提供第一绝缘基膜的示意图;图6绘示本发明一些较佳实施例的图4步骤s1中第一绝缘基膜的接触面上设置有按摩电极的示意图;图7绘示本发明一些较佳实施例的图4步骤s1中第一绝缘基膜的压合面上设置有互连线的示意图;图8绘示本发明一些较佳实施例的图4步骤s2中第二绝缘基膜的表面形成有按摩驱动线路与发热驱动线路的示意图;图9绘示本发明一些较佳实施例的图4步骤s3中在第二绝缘基膜上形成石墨烯发热层的示意图;图10绘示本发明一些较佳实施例中的图4步骤s4中在第二绝缘基膜与石墨烯发热层上形成跨接线路层的示意图;图11绘示本发明一些较佳实施例中的图4步骤s5中在第二绝缘基膜中形成外用以定义接膜部的槽孔的示意图。

[0028]

附图标记: 10、第一绝缘基膜; 11、按摩电极; 12、互连线;13、穿孔接点; 14、区块间隙; 20、第二绝缘基膜; 21、外接膜部; 22、槽孔; 30、按摩驱动线路; 31、第二端子点; 32、内接点; 40、发热驱动线路; 41、发热电极; 42、排线; 43、第一端子点; 50、石墨烯发热层; 60、跨接线路层;61、测温线路; 62、外接点; 63、第三端子点; 64、保护线。

具体实施方式

[0029]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是作为理解本发明的发明构思一部分实施例,而不能代表全部的实施例,也不作唯一实施例的解释。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在理解本发明的发明构思前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围内。

[0030]

需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。为了更方便理解本发明的技术方案,以下将本发明的颈部按摩贴片及其制造方法做进一步详细描述与解释,但不作为本发明限定的保护范围。

[0031]

附图所示仅仅是绘示多个实施例具有共性的部分以较佳示例表现,具有差异或区

别的部分另以文字方式描述或是与图面对比的方式呈现。因此,基于产业特性与技术本质,熟知本领域的技术人员应当能正确且合理的理解并判断以下所述的个别技术特征或其任意多个的组合是否能够表征到同一实施例,或者是多个技术本质互斥的技术特征仅能分别表征到不同变化实施例。

[0032]

图1至图3分别绘示本发明一些实施例中公开的一种颈部按摩贴片在贴附面的立体示意图、在接触面的立体示意图、以及在贴附面的外接膜部能翘起的立体示意图。一种颈部按摩贴片包括:第一绝缘基膜10、设置在第一绝缘基膜10上的第二绝缘基膜20、形成在所述第二绝缘基膜20上的石墨烯发热层50,第二绝缘基膜20在远离第一绝缘基膜10的同一表面设置有按摩驱动线路30与发热驱动线路40,基本上构成的元件可以依次叠覆。示例中,为了方便结构观视与有利于技术理解,作为上下隔离线路与表面隔离的绝缘隔离层并没有绘出,另以文字方式补充说明。

[0033]

第一绝缘基膜10作为第一印刷基础层,所述第一绝缘基膜10具有上下对应的接触面与压合面,所述第一绝缘基膜10的接触面上设置有按摩电极11(参照图2与图6),所述第一绝缘基膜10的压合面上设置有电连接所述按摩电极11的互连线12(可参照图7)。第一绝缘基膜10的形状具体是椭圆形或接近椭圆形的平面胶囊。第一绝缘基膜10具体是pet绝缘薄膜,可以是透明的,也可以是有色的,例如白色、黑色或其他颜色。优选为透明,以利由石墨烯发热层50发出的远红外光波往接触面的透出。所述按摩电极11的作用是电接触人体颈部,用于提供刺激人体颈部的生物按摩电流;所述互连线12的作用是电连接所述按摩电极11与对应的按摩驱动线路30且被隔离在所述按摩电极11与所述按摩驱动线路30的膜层之间。所述互连线12与所述按摩电极11的电连接方式具体是贯穿所述第一绝缘基膜10的若干个穿孔结点13(可参照图7),所述穿孔结点13的位置具体是接近所述第一绝缘基膜10的周边但不外露于所述第一绝缘基膜10的周缘侧边。具体来说,在优选示例中,所述按摩电极11为区块化,所述按摩电极11之间形成区块间隙14(可参照图2与图6),顺从人体颈部延伸方向而形成。当颈部按摩贴片贴附于人体颈部的肌肤产生弯曲时,按摩电极不易受到弯曲应力而剥离或断裂。

[0034]

第二绝缘基膜20作为第二印刷基础层,第二绝缘基膜20设置于所述第一绝缘基膜10的压合面上,所述第二绝缘基膜20在远离第一绝缘基膜10的表面形成有按摩驱动线路30与发热驱动线路40。并且,所述第二绝缘基膜20内一体形成有外接膜部20,所述外接膜部20的边界可以由所述第二绝缘基膜20的槽孔22界定。所述按摩驱动线路30电连接所述互连线12而能连接到对应的按摩电极11,所述发热驱动线路40包括发热电极41以及交替连接所述发热电极41的两侧排线42。具体示例中,按摩驱动线路30与发热驱动线路40可以印刷形成在所述第二绝缘基膜20的同一表面上,所述按摩驱动线路30位于所述发热驱动线路40的两侧排线42之间,所述发热驱动线路40可以构成位于所述第二绝缘基膜20上整体线路层的外形,故所述按摩驱动线路30的跨线部分被拆离到所述互连线12而密集化排布,通过所述互连线12将按摩驱动信号延伸到所述第二绝缘基膜20另一表面的侧边。所述发热驱动线路40的发热电极41具体是呈梳状排列并交错连接至两侧的排线42。发热驱动线路40与按摩驱动线路30一种具体示例的图案可参阅图8。在一示例中,发热驱动线路40与按摩驱动线路30构成于同层线路层且相互重叠;具体的,按摩驱动线路30被包含在发热驱动线路40的形成区域中。

[0035]

按摩驱动线路30与发热驱动线路40具体是由导电银浆印刷形成,相比于铜线或其他纯金属的导电线路具有更良好的可撓曲性;优选是具有对远红外光波的半透光性或衍射性,可利用印刷图案的材料配比或宽度实现。但是非限定的,条状发热电极41之间本来就留有可供石墨烯发热层50发出的远红外光线透出的间隙,按摩驱动线路30与发热驱动线路40也可以选用具有全反射性的导电金属。由于按摩电极11与驱动线路在不同绝缘基膜的分离形成,具体是银浆印刷,需要多次印刷或印刷厚度较大的按摩电极11对于驱动线路的线路密集区的干扰影响是最小。所述按摩驱动线路30包括延伸到外接膜部21的第二端子点31,并连接到与所述互连线12电连接的内接点32。所述发热驱动线路40包括延伸到外接膜部21的第一端子点43,经由所述排线42电连接至所述发热电极41。通常为了供较大电流通过,第一端子点43的宽度大于第二端子点31的宽度,以减少第一端子点43的异常发热。

[0036]

石墨烯发热层50形成在所述第二绝缘基膜20上,并覆盖连接所述发热驱动线路40的发热电极41。在通电下,经由所述发热驱动线路40的连接,所述石墨烯发热层50可发热与发出适合人体健康的远红外光波。石墨烯发热层50具体是分布在外接膜部21的两侧。石墨烯发热层50的形成方法可以是印刷,也可以是膜贴。优选是印刷形成石墨烯发热层50,使石墨烯发热层50的印刷材料可以覆盖到发热电极41的正面与两侧侧边。在不同示例中,石墨烯发热层50也可以膜贴形成。按摩电极11与石墨烯发热层50基于区域的需求不同而局部重叠,但可以是不同图形。

[0037]

因此,按摩电极11形成在所述第一绝缘基膜10的接触面上,并透过所述互连线12连接至对应的所述按摩驱动线路20。按摩电极11具体是区块化分布。按摩电极11的形成方法可以是印刷,也可以是膜贴。优选是由导电银浆印刷形成,按摩电极11的印刷厚度可以大于按摩驱动线路30与发热驱动线路40的印刷厚度。按摩电极11的印刷图形内还可包括标识图案(图未示出),以供产品辨识并提高质感,例如供应给特定客户时,按摩电极11内可形成s字的标识。除了印刷方式形成,按摩电极11也可以贴附形成或是电镀形成,基于制程设备的一致性以及更易于贴附人体颈部肌肤,按摩电极11优选是印刷形成,能显得更加的柔软。

[0038]

其中参阅图1与图3,电连接所述发热驱动线路40的第一端子点43与电连接所述按摩驱动线路30的第二端子点31对齐排列在所述外接膜部21的插接侧,所述外接膜部21能往远离所述第一绝缘基膜10的方向翘起(可参照图3)。

[0039]

这些基础实施例的实施原理是,利用设有按摩电极11的第一绝缘基膜10与供石墨烯发热层50形成的第二绝缘基膜20相互叠合,以组成具有预热功能的按摩贴片,将第二绝缘基膜20中可能与发热驱动线路40干涉的按摩驱动线路拆离设计在第一绝缘基膜10的互连线12,使按摩驱动线路30的主要线路可以配置与发热驱动线路40同一配置表面的第二绝缘基膜20上,石墨烯发热层50的形成在第二绝缘基膜20隔离下不干涉第一绝缘基膜10的互连线12与按摩电极11。此外,外接膜部21由第二绝缘基膜20内一体形成,也不干涉第一绝缘基膜10的互连线12与按摩电极11的配置,按摩电极贴片的外连接端具有隐秘性且制作方便,发热驱动线路40与按摩电极11之间相隔至少有第一绝缘基膜10与第二绝缘基膜20。

[0040]

在较佳结构示例中,关于外接膜部21的成形,所述外接膜部21的所述插接侧与相邻所述插接侧的邻接侧边由连续延伸的槽孔22围绕形成,槽孔22的形状为围三边放一边的u形或c形,所述槽孔22的图形可以重叠在所述第一绝缘基膜10上。利用第二绝缘基膜20具有图形重叠在第一绝缘基膜10上的槽孔22,以围绕形成外接膜部21,电极贴片中外接膜部

21距离第一绝缘基膜10的边缘产生间隔,在未翘起时外接膜部21可隐藏在第二绝缘基膜20中且不延伸到电极贴片的边缘,具有较好的抗湿性。外接膜部21的成形方法包括预成形或绝缘刻蚀。

[0041]

在较佳结构示例中,关于石墨烯发热层50的图形,所述石墨烯发热层50为区块化,所述外接膜部21以及所述按摩驱动线路30电连接所述互连线12的内接点32均位于所述石墨烯发热层50之间;更具体的,所述按摩驱动线路30电连接所述互连线12的内接点32还位于所述两侧排线42之间,所述互连线12电连接所述按摩电极11的穿孔接点13位于所述两侧排线42之外。利用区块化的石墨烯发热层50提供一个内连接空间,所述外接膜部21与所述按摩驱动线路30对互连线12的内接点32都可位于石墨烯发热层50之间的空白区,形成外接膜部21与内接点32相对于贴片边缘的空间隔离保护,石墨烯发热层50在区块之间的中间空间可以作为所述第二绝缘基膜20用于设计外接膜部21的特定部位,供所述外接膜部21由所述颈部按摩贴片的背面出线,具有更好不干涉发热的插接侧隐藏性。具体的,利用所述按摩驱动线的内接点32还位于所述两侧排线42之间,与所述互连线12电连接所述按摩电极11的穿孔接点13位于所述两侧排线42之外,电连接的内接点32(线路密集区)与对应穿孔接点13(线路疏散区)之间形成良好的空间隔离,避免形成按摩电极11的导电材料透过穿孔接点13溢出污染到按摩驱动线路30与发热驱动线路。所述互连线12的一种具体示例图案可参阅图7。所述石墨烯发热层50的一种具体示例图案可参阅图9。

[0042]

在较佳结构示例中,关于颈部按摩贴片的加热感测功能,颈部按摩贴片另包括跨接线路层60,形成于所述第二绝缘基膜20与所述石墨烯发热层50上,所述跨接线路层60包括测温线路61,所述测温线路61在所述石墨烯发热层50上形成外接点62,并电连接至所述外接膜部21的第三端子点63,所述外接点62供直接接合温度感测芯片在所述颈部按摩贴片上。优选地,基于所述插接侧由中间至侧边的排列顺序是所述第一端子点43、所述第三端子点63与所述第二端子点31。利用跨接线路层60提供可以延伸到石墨烯发热层50上的外接点62,以接合温度感测芯片或其他控制器件在贴片的背面,外接点62经过跨接线路层60电连接至所述外接膜部21的第三端子点63,达到测温信号的对外讯息沟通。优选地,利用连接发热驱动供最大电流通过的第一端子点43位于插接侧中间、连接按摩驱动供中度电流通过的第二端子点31位于插接侧最外侧、以及连接测温驱动供轻度电流通过的第三端子点63隔离在第一端子点43与第二端子点31之间,借以减少连接第一端子点43的发热驱动电路40的大电流对连接第二端子点31的按摩驱动线路30的电磁干扰,以提高贴片产品对外电传输质量。具体来说,所述第一端子点43的宽度还大于所述第三端子点63的宽度,第三端子点63具有一个延伸段,与测温线路61的连接为跨层叠接(可参阅图1、图3),即第三端子点63的基础层或整个与所述跨接线路层60两者是不同层印刷的线路层。所述跨接线路层60的一种具体示例图案可参阅图10。所述外接膜部21的一种具体示例图案可参阅图11。

[0043]

在应用上,温度感测芯片可设置于颈部按摩贴片的背面,接合于在石墨烯发热层50上的外接点62,用于实时感测石墨烯发热层50的温度,避免对人体颈部过热或是穿戴使用前预热的温度感测。

[0044]

更具体的,第一端子点43、第二端子点31与第三端子点63的基础层都是在按摩驱动线路30与发热驱动线路40的印刷形成过程中一并被形成,再利用适当的强化板材或是结构补强措施提高外接膜部21的插接能力。

[0045]

在较佳结构示例中,关于第二绝缘基膜20的线路补强设计,所述跨接线路层60还包括非线性二维曲折形式的保护线64,排列在所述第一端子点43、所述第二端子点31与所述第三端子点63的两侧。优选地,所述保护线64跨过所述按摩驱动线路30。利用跨接线路层60还包括非线性二维曲折形式例如开口朝向端子点u形的保护线64,用于保护第二绝缘基膜20在外接膜部21之外的线路,避免所述外接膜部21翘起时拉扯到第二绝缘基膜20位于外接膜部21周边的外围线路,主要是保护内接点32的定位性。保护线64与发热驱动线路40之间可设置有绝缘层(图未绘出)。在较佳结构示例中,关于第一绝缘基膜10与第二绝缘基膜20的可选形状设计,所述第一绝缘基膜10与所述第二绝缘基膜20为椭圆形或近似椭圆形的平面胶囊形。利用第一绝缘基膜10与第二绝缘基膜20的特定重叠形状提供了短边的圆弧面,方便使用时贴附于人体颈部至颈部两侧且不会有突刺角。

[0046]

关于颈部按摩贴片的使用应用面,本发明在其他示例中还提出一种颈部按摩仪,包括:颈部套环以及位于所述颈部套环中间的连接座,所述连接座的接口可拆卸设置有电极片,所述电极片包括如上所述的一种颈部按摩贴片。利用所述颈部按摩贴片作为颈部按摩仪的电极片,使用时可贴附于人体颈部肌肤同步弯曲,具有颈部按摩与颈部加热的功能,并以第二绝缘基膜20一体构成的外接膜部21插接式连接至颈部按摩仪,能隐藏颈部按摩贴片的外接端并避免非必要的碰撞。

[0047]

关于颈部按摩贴片的制作,本发明在其他示例中还提出一种贴片制造方法,用于制造如上所述任意示例的一种颈部按摩贴片,其中所述按摩驱动线路30与所述发热驱动线路40形成于同一银浆印刷图形层中,具体是位于第二绝缘基膜20与用于盖合石墨烯发热层50的绝缘背膜(图未示)之间。借此,能减少印刷次数且制作出一种具有按摩与发热功能且能大量生产质量稳定的颈部按摩贴片。

[0048]

参阅图4,本发明在其他示例中还提出一种贴片制造方法,包括以下配合参阅图5至图11的步骤:步骤s1:参阅图5,提供第一绝缘基膜10,所述第一绝缘基膜10的接触面上设置有按摩电极11(参阅图6),所述第一绝缘基膜10的压合面上设置有电连接所述按摩电极11的互连线12(参阅图7);在此步骤,通常是多个未成形的第一绝缘基膜10构成于一薄膜母片中,以利大量生产与一次大面积的印刷,为了方便理解预先绘出所述第一绝缘基膜10成型后的形状;按摩电极11的形成次序可以执行在互连线12的形成次序之前,也可以在之后;在形成按摩电极11之前,可以使第一绝缘基膜10预先形成有对应穿孔接点13的穿孔;通常按摩电极11的银浆印刷厚度要大于互连线12的银浆印刷厚度,在双面印刷之后,银浆自然流入穿孔以形成穿孔接点13;优选步骤顺序但不限定的是,先印刷较厚的按摩电极11再翻面印刷较薄的互连线12,这是因为较厚的银浆印刷稠度较高,便较不容易穿过溢流的薄膜非印刷面,待薄膜翻面后,再印刷较薄的互连线12,可以选用稠度较低的银浆进行印刷,银浆的稠度越低,则填孔渗透能力越强,自然能形成双面导通的所述穿孔接点13且溢流扩散能以制程控制;此外,在互连线12的银浆烘烤时相当于按摩电极11也经过了二次烘烤,能缩短按摩电极11在翻面前第一次银浆烘烤的时间;步骤s2:参阅图8,所述第一绝缘基膜10的压合面上设置第二绝缘基膜20,所述第二绝缘基膜20的表面形成有按摩驱动线路30与发热驱动线路40,具体是同层银浆印刷结构;并且所述第二绝缘基膜20内一体定义有外接膜部21(参阅图11),在内接点32处,所述按摩驱

动线路30电连接所述互连线12,所述发热驱动线路40包括发热电极41以及交替连接所述发热电极41的两侧排线42;在此步骤中的外接膜部的一体定义包括预留有外接膜部的区域但未成形的情况或者是已经让外接膜部21成形的另一情况;在此步骤中,第一端子点43、第二端子点31与第三端子点63的基础层已形成在外接膜部或外接膜部的预定区域内;步骤s3:参阅图9,在所述第二绝缘基膜20上形成石墨烯发热层50,所述石墨烯发热层50覆盖连接所述发热驱动线路40的所述发热电极41;在具体示例中,石墨烯发热层50是区块化,其区块间隙用以避让所述按摩驱动线路30与外接膜部(或外接膜部的预定区域);其中,电连接所述发热驱动线路40的第一端子点43与电连接所述按摩驱动线路30的第二端子点31对齐排列在所述外接膜部21的插接侧,所述外接膜部21能往远离所述第一绝缘基膜10的方向翘起。

[0049]

通过采用上述技术方案,能制作得到一种适用于颈部按摩仪的颈部按摩贴片,使其对颈部按摩仪的接合处可位于贴片背面,便于替换更新。

[0050]

在较佳方法示例中,所述外接膜部21的所述插接侧与相邻所述插接侧的邻接侧边由连续延伸的槽孔22围绕形成,所述槽孔22的图形重叠在所述第一绝缘基膜10上。

[0051]

在较佳方法示例中,所述石墨烯发热层50为区块化,所述外接膜部21以及所述按摩驱动线路30电连接所述互连线12的内接点32均位于所述石墨烯发热层50之间;更具体的,所述按摩驱动线路30电连接所述互连线12的内接点32还位于所述两侧排线42之间,所述互连线12电连接所述按摩电极11的穿孔接点13位于所述两侧排线42之外。

[0052]

在较佳方法示例中,所述贴片制造方法还包括:步骤s4,配合参阅图10,在所述第二绝缘基膜20与所述石墨烯发热层50上形成跨接线路层60,所述跨接线路层60包括测温线路61,所述测温线路61在所述石墨烯发热层50上形成外接点62,并电连接至所述外接膜部21的第三端子点63,所述外接点62供直接接合温度感测芯片在所述颈部按摩贴片上;优选地,基于所述插接侧由中间至侧边的排列顺序是所述第一端子点43、所述第三端子点63与所述第二端子点31;具体的,所述跨接线路层60还包括非线性二维曲折形式的保护线64,排列在所述第一端子点43、所述第二端子点31与所述第三端子点63的两侧;优选地,所述保护线64跨过所述按摩驱动线路30,具体是跨过所述按摩驱动线路30的内接点32,以形成线路内保护。所述测温线路61则可以跨过所述发热驱动线路40,以形成线路外保护。

[0053]

在较佳方法示例中,配合参阅图11,所述贴片制造方法还包括:步骤s5,在第二绝缘基膜20中形成用于定义外接膜部21的槽孔22。具体的还包括单体成形的步骤,经过裁切,所述第一绝缘基膜10与所述第二绝缘基膜20为椭圆形或近似椭圆形的平面胶囊形。步骤s5除了可以实施在步骤s4之后,也可以实施在步骤s1与步骤s2之间。

[0054]

优选示例中,所述按摩电极11为区块化,其区块间隙14是顺从人体颈部延伸方向而形成。当颈部按摩贴片贴附于人体颈部的肌肤产生弯曲时,按摩电极11不易受到弯曲应力而剥离或断裂。本示例中,所述按摩电极11为四块,但非限定的也可以是两块、三块或更多的其它数量。

[0055]

本具体实施方式的实施例均作为方便理解或实施本发明技术方案的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应被涵盖于本发明的请求保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1