一种分离式横弓假肢脚板

1.本发明属人工假肢制造技术领域,具体涉及一种结合人脚横向足弓的曲率变化特征和足 底压力中心变化规律的分离式变刚度假肢脚板。

背景技术:

2.截肢给个人、家庭和社会都带来了负担,而安装假肢重建独立运动的功能,是提高截肢 者生活自理水平和重新参与社会活动的有效手段。足部作为人体与地面支撑相接触的唯一部 位,是下肢的重要组成部分。假肢脚板是用来代偿人体足踝系统机能的假肢部件,其性能的 优劣直接关系到假肢整体功能的发挥。一直以来,假肢脚板的设计以人体脚板纵向足弓特征 为参考以达到增加假肢脚板整体弹性、减小触地期间冲击力等目的,而碳纤维增强复合材料 以其优越的性能在假肢脚板中得到了广泛的应用。碳纤维复合材料性能具有一定的方向性, 这就导致了碳纤维假肢脚板在脚长方向有较大强度,而在脚宽方向强度欠弱,并且横向平直 且厚度均匀的碳纤假肢脚板在对不同路面以及不同运动状态的动态响应较差,使得在脚板在 触地承重时期、支撑推进时期地面冲击力更多的传递到了残肢,故而假肢脚板的稳定性和舒 适度受到限制。近些年研究表明人体脚板的横向足弓特征在保证脚板整体刚度中起着至关重 要的作用,人脚横向足弓的不均匀曲率变化在保证人行走所需的支撑推进作用,和在适应不 同路面和不同运动状态中都起着至关重要的作用。人脚前掌外侧刚度明显小于人脚前掌内侧, 并且人在行走过程中足底压力中心是从前掌外侧转移至前掌内侧,这恰恰对应于人脚横向足 弓的曲率变化规律。故而有必要在结合人脚纵向足弓特征的基础上,进一步结合人脚横向足 弓的曲率变化特征,提供一种新型的横弓假肢脚板,提高假肢脚板整体刚度、降低整体重量; 提高在不同路况和不同运动状态下动态响应和使用舒适度;更易加工制造,降低假肢脚板成 本,以期更好地改善残疾人的生活质量和运动能力。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于针对现有复合材料假肢脚板的不足,提供一种结合人脚横向足弓特征 和步态周期中足底压力中心变化规律设计的假肢脚板,通过将人脚板横向足弓特征结合进以 往横向平直的碳纤脚板设计中,实现在保证假肢脚板使用所需刚度的同时极大地减小假肢脚 板重量;前掌部分采用分离式曲板设计,用两块曲率大小不同的简单曲板代替复杂的人体横 向足弓曲面,降低制造成本;另外,通过参考步态周期中足底压力中心变化规律以及步态周 期中足部各部位与地面作用顺序,设计假肢脚板脚掌,使得脚掌各个部位的刚度分布不均匀, 能动态适应不同路面和不同行走阶段的刚度需求。

4.本发明的一种分离式横弓假肢脚板,由脚掌曲板a、足跟曲板b、连接件c、子母对锁螺 栓组ⅰ1、子母对锁螺栓组ⅱ2、橡胶垫片ⅰ3、螺栓ⅰ4、螺栓ⅱ5和橡胶垫片ⅱ6组成,连接 件c、脚掌曲板a的上碳纤曲板8、脚掌曲板a的下碳纤曲板7、橡胶垫片ⅱ6自下而上顺序 排列;足跟曲板b、脚掌曲板a的下碳纤曲板7和上碳纤曲板8、连接件c自下而上顺序排列, 其

中橡胶垫片ⅱ6位于下碳纤曲板7的后部下面,橡胶垫片ⅱ6、脚掌曲板a中下碳纤曲板7 和上碳纤曲板8的后部、连接件c的主体10b底面经螺栓ⅰ4和螺栓ⅱ5固接;橡胶垫片ⅰ3 位于足跟曲板b的前部下面,橡胶垫片ⅰ3、足跟曲板b的前部、脚掌曲板a中下碳纤曲板7 和上碳纤曲板8的中部经子母对锁螺栓组ⅰ1、子母对锁螺栓组ⅱ2固接;连接件c中主体10b 底面与脚掌曲板a中上碳纤曲板8的后圆弧部分ⅲ8a圆弧曲面尺寸相同。

5.所述脚掌曲板a由上碳纤曲板8和下碳纤曲板7组成,其中上碳纤曲板8由后圆弧部分

ꢀⅲ

8a、后圆弧部分ⅳ8b、中过渡部分ⅲ8c、中过渡部分ⅳ8d和前平折板部分8e组成,其中 后圆弧部分ⅲ8a、后圆弧部分ⅳ8b、中过渡部分ⅲ8c、中过渡部分ⅳ8d和前平折板部分8e 自后至前顺序圆滑连接为一体;后圆弧部分ⅲ8a上设有后孔ⅲ8i和后孔ⅳ8h,后圆弧部分

ꢀⅳ

8b上设有前孔ⅲ8g和前孔ⅳ8f;后圆弧部分ⅲ8a和后圆弧部分ⅳ8b均为曲率均匀的圆弧 曲面,其圆弧半径为65

‑

70毫米,圆心角为70

°‑

80

°

;前平折板部分8e由折线控制,折线 由两段高度差为2mm的直线,通过圆弧平滑过渡连接而成;中过渡部分ⅲ8c和中过渡部分

ꢀⅳ

8d的形状由圆弧过渡变化至平直,曲率由大变小;下碳纤曲板7由后圆弧部分ⅰ7a、后圆 弧部分ⅱ7b、中过渡部分ⅰ7c、中过渡部分ⅱ7d和前平板部分7e组成,后圆弧部分ⅰ7a、 后圆弧部分ⅱ7b、中过渡部分ⅰ7c、中过渡部分ⅱ7d和前平板部分7e自后至前顺序圆滑连 接为一体;后圆弧部分ⅰ7a上设有后孔ⅰ7i和后孔ⅱ7h,后圆弧部分ⅱ7b上设有前孔ⅰ7g 和前孔ⅱ7f;其中后圆弧部分ⅰ7a和后圆弧部分ⅱ7b为一段均匀曲率且大于后圆弧部分ⅲ8a 和后圆弧部分ⅳ8b曲率的圆弧曲面,其圆弧半径为35

‑

40毫米,圆心角为55

°‑

65

°

;前平 板部分7e为一段平板,面积较前平折板部分8e小;中过渡部分ⅰ7c和中过渡部分ⅱ7d的形 状由圆弧过渡变化至平直,曲率由大变小;上碳纤曲板8位于下碳纤曲板7上方,上碳纤曲 板8底面与下碳纤曲板7顶面相紧贴,下碳纤曲板7的前平板部分7e嵌合于上碳纤曲板8的 前平折板部分8e;后孔ⅰ7i、后孔ⅱ7h、前孔ⅰ7g、前孔ⅱ7f分别顺序与后孔ⅲ8i、后孔

ꢀⅳ

8h、前孔ⅲ8g、前孔ⅳ8f上下对应;所述上碳纤曲板8和下碳纤曲板7在前后方向上整体 均由脚掌纵向曲线d控制,脚掌纵向曲线d由脚掌纵向曲线ⅰ段7j和脚掌纵向曲线ⅱ段7k 组成,脚掌纵向曲线ⅰ段7j为一段倾斜角为18

°‑

20

°

的直线段;脚掌纵向曲线ⅱ段7k为 一段下凸的圆弧,其圆弧半径为230

‑

240毫米,圆心角为20

°‑

22

°

;脚掌纵向曲线ⅱ段7k 位于脚掌纵向曲线d前部,脚掌纵向曲线ⅰ段7j和脚掌纵向曲线ⅱ段7k之间平滑相切连接。

6.所述的足跟曲板b由顶圆弧部分9a、中缓接部分ⅰ9b、中缓接部分ⅱ9c和底平板部 分9d组成,顶圆弧部分9a、中缓接部分ⅰ9b、中缓接部分ⅱ9c和底平板部分9d自前至后顺 序圆滑连接为一体;顶圆弧部分9a是一段前后向为直线、左右向为圆弧的曲面,其圆弧半径 为30

‑

35毫米,圆心角为40

°‑

50

°

,顶圆弧部分9a上设有通孔ⅰ9e和通孔ⅱ9f;底平板部 分9d为一段平直板,其宽度大于顶圆弧部分9a;中缓接部分ⅰ9b和中缓接部分ⅱ9c的形状 由圆弧平缓过渡变化至平直,曲率由大变小,宽度由小变大,呈扇形;顶圆弧部分9a向底平 板部分9d过渡时,其厚度从4mm变化至2.5mm;所述足跟曲板b在前后方向上整体由足跟纵 向曲线e控制,足跟纵向曲线e由足跟纵向曲线ⅰ段9g、足跟纵向曲线ⅱ段9h和足跟纵向 曲线ⅲ段9i组成,足跟纵向曲线ⅰ段9g为一段下凸的圆弧,其圆弧半径为70

‑

75毫米,圆 心角为38

°‑

42

°

;足跟纵向曲线ⅱ段9h为一段上凸的圆弧,其圆弧半径为35

‑

40毫米,圆 心角为55

‑

60

°

,足跟纵向曲线ⅲ段9i为一段倾斜角为18

°‑

20

°

的直线段;足跟纵向曲线

ꢀⅰ

段9g、足跟纵向曲线ⅱ段9h和足跟纵向曲线ⅲ段9i从后至前依次平滑相切连接。

7.所述的连接件c由方锥头10a和主体10b组成,其中主体10b中部设有空腔10e,主 体10b底端设有螺纹孔ⅰ10c和螺纹孔ⅱ10d;方锥头10a固接于主体10b上端中心;主体10b 底面为一圆弧曲面,其圆弧半径为65

‑

70毫米,圆心角为65

°‑

75

°

。

8.对应于正常人一个步态周期,足底压力中心从后跟逐渐前移至前掌外侧、再从前掌外侧 逐渐转移至前掌内侧,不同的触地阶段人体脚板所受足底压力不同,人体脚板不同部位所需 的刚度也不同。本发明假肢脚板的一个步态周期脚板触地过程中,身体重心首先落在足跟曲 板b上,再从足跟曲板b逐渐转移至脚掌曲板a外侧,即脚掌曲板a中上碳纤曲板8的前平 折板部分8e的外侧,此处仅上碳纤曲板8的前平折板部分8e受力,其曲率小,刚度小,受力 后变形量更大,能更好的适应各种路况,能在正常运动过程中吸收脚板落地过程中的冲击, 起到缓冲和储能的作用,另外也能适应不平路面,使得假肢脚板在不同路面的行走过程中有 更好的稳定性和舒适度;继而再从脚掌曲板a外侧转移至内侧,即脚掌曲板a中下碳纤曲 板7的前平板部分7e和上碳纤曲板8的前平折板部分8e的内侧,此处脚掌曲板a中下碳纤 曲板7和上碳纤曲板8两块曲板叠加在一起共同受力,整体所形成的等效碳纤板厚度大,并 且下碳纤曲板7的曲率较上碳纤曲板8的曲率大,两块曲板叠加后等效刚度更大,在步态周 期中的支撑推进作用更好。

9.本发明的有益效果在于:

10.1.人脚横向足弓在保证人脚刚度中起着至关重要的作用,本发明将人体横向足弓特征结 合进以往仅含纵向足弓特征的假肢脚板中,将横向平直的碳纤维板改成横向弯曲的碳纤维板, 实现在保证假肢脚板使用所需刚度的同时极大地减小假肢脚板重量;同时,脚掌部采用分离 式曲板设计,用两块曲率大小不同的简单曲板代替复杂的人体横向足弓曲面,降低制造成本。

11.2.本发明通过参考步态周期中足底压力中心线特征以及步态周期中足部各部位与地面 作用顺序,设计双层分离式的假肢脚板脚掌,使得脚掌各个部位的刚度分布不均匀,假肢脚 板外侧为单层曲率较小的前掌板,刚度小;内侧为双层曲率较大的前掌板,刚度大;不同曲 率和不同厚度能动态适应不同路面和不同行走阶段的刚度需求。

附图说明

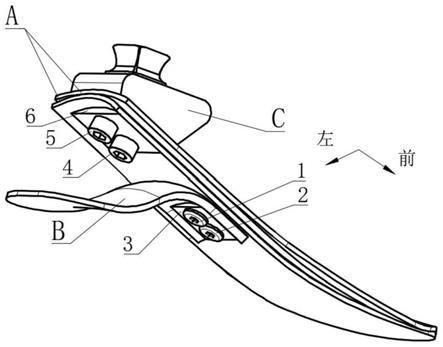

12.图1为分离式横弓假肢脚板的轴测图(后右向);

13.图2为分离式横弓假肢脚板的轴测图(前右向);

14.图3为分离式横弓假肢脚板的轴测图(右底向);

15.图4为分离式横弓假肢脚板的爆炸图(前右向);

16.图5为上碳纤曲板8分段截面的轴测图(前右向);

17.图6为下碳纤曲板7分段截面的轴测图(前右向);

18.图7为足跟曲板b分段截面的轴测图(前右向);

19.图8为脚掌纵向曲线d和足跟纵向曲线e右视图;

20.图9为连接件c的轴测图(前右向);

21.其中:a.脚掌曲板b.足跟曲板c.连接件d.脚掌纵向曲线e.足跟纵向曲线1.子 母对锁螺栓组ⅰ2.子母对锁螺栓组ⅱ3.橡胶垫片ⅰ4.螺栓ⅱ5.螺栓ⅱ6.橡胶垫片

ꢀⅱ

7.下碳纤曲板7a.后圆弧部分ⅰ7b.后圆弧部分ⅱ7c.中过渡部分ⅰ7d.中过渡部 分ⅱ7e.前平板部分

7f.前孔ⅱ7g.前孔ⅰ7h.后孔ⅱ7i.后孔ⅰ7j.脚掌纵向曲线

ꢀⅰ

段7k.脚掌纵向曲线ⅱ段8.上碳纤曲板8a.后圆弧部分ⅲ8b.后圆弧部分

ⅳꢀ

8c.中过渡部分ⅲ8d.中过渡部分ⅳ8e.前平折板部分8f.前孔ⅳ8g.前孔ⅲ8h.后孔

ꢀⅳ

8i.后孔ⅲ9a.顶圆弧部分9b.中缓接部分ⅰ9c.中缓接部分ⅱ9d.底平板部分 9e.通孔ⅰ9f.通孔ⅱ9g.足跟纵向曲线ⅰ段9h.足跟纵向曲线ⅱ段9i.足跟纵向曲线

ꢀⅲ

段10a.方锥头10b.主体10c.螺纹孔ⅰ10d.螺纹孔ⅱ10e.空腔。

具体实施方式

22.下面结合附图对本发明进行描述。

23.如图1至图4所示,本发明由脚掌曲板a、足跟曲板b、连接件c、子母对锁螺栓组ⅰ1、 子母对锁螺栓组ⅱ2、橡胶垫片ⅰ3、螺栓ⅰ4、螺栓ⅱ5和橡胶垫片ⅱ6组成,连接件c、脚 掌曲板a的上碳纤曲板8、脚掌曲板a的下碳纤曲板7、橡胶垫片ⅱ6自下而上顺序排列;足 跟曲板b、脚掌曲板a的下碳纤曲板7和上碳纤曲板8、连接件c自下而上顺序排列,其中橡 胶垫片ⅱ6位于下碳纤曲板7的后部下面,橡胶垫片ⅱ6、脚掌曲板a中下碳纤曲板7和上碳 纤曲板8的后部、连接件c的主体10b底面经螺栓ⅰ4和螺栓ⅱ5固接;橡胶垫片ⅰ3位于足 跟曲板b的前部下面,橡胶垫片ⅰ3、足跟曲板b的前部、脚掌曲板a中下碳纤曲板7和上碳 纤曲板8的中部经子母对锁螺栓组ⅰ1、子母对锁螺栓组ⅱ2固接;连接件c中主体10b底面 与脚掌曲板a中上碳纤曲板8的后圆弧部分ⅲ8a圆弧曲面尺寸相同。

24.如图5、图6和图8所示,所述脚掌曲板a由上碳纤曲板8和下碳纤曲板7组成,其中 上碳纤曲板8由后圆弧部分ⅲ8a、后圆弧部分ⅳ8b、中过渡部分ⅲ8c、中过渡部分ⅳ8d和前 平折板部分8e组成,其中后圆弧部分ⅲ8a、后圆弧部分ⅳ8b、中过渡部分ⅲ8c、中过渡部分

ꢀⅳ

8d和前平折板部分8e自后至前顺序圆滑连接为一体;后圆弧部分ⅲ8a上设有后孔ⅲ8i和 后孔ⅳ8h,后圆弧部分ⅳ8b上设有前孔ⅲ8g和前孔ⅳ8f;后圆弧部分ⅲ8a和后圆弧部分

ꢀⅳ

8b均为曲率均匀的圆弧曲面,其圆弧半径为65

‑

70毫米,圆心角为70

°‑

80

°

;前平折板 部分8e由折线控制,折线由两段高度差为2mm的直线,通过圆弧平滑过渡连接而成;中过渡 部分ⅲ8c和中过渡部分ⅳ8d的形状由圆弧过渡变化至平直,曲率由大变小;下碳纤曲板7由 后圆弧部分ⅰ7a、后圆弧部分ⅱ7b、中过渡部分ⅰ7c、中过渡部分ⅱ7d和前平板部分7e组 成,后圆弧部分ⅰ7a、后圆弧部分ⅱ7b、中过渡部分ⅰ7c、中过渡部分ⅱ7d和前平板部分7e 自后至前顺序圆滑连接为一体;后圆弧部分ⅰ7a上设有后孔ⅰ7i和后孔ⅱ7h,后圆弧部分

ꢀⅱ

7b上设有前孔ⅰ7g和前孔ⅱ7f;其中后圆弧部分ⅰ7a和后圆弧部分ⅱ7b为一段均匀曲率 且大于后圆弧部分ⅲ8a和后圆弧部分ⅳ8b曲率的圆弧曲面,其圆弧半径为35

‑

40毫米,圆心 角为55

°‑

65

°

;前平板部分7e为一段平板,面积较前平折板部分8e小;中过渡部分ⅰ7c 和中过渡部分ⅱ7d的形状由圆弧过渡变化至平直,曲率由大变小;上碳纤曲板8位于下碳纤 曲板7上方,上碳纤曲板8底面与下碳纤曲板7顶面相紧贴,下碳纤曲板7的前平板部分7e 嵌合于上碳纤曲板8的前平折板部分8e;后孔ⅰ7i、后孔ⅱ7h、前孔ⅰ7g、前孔ⅱ7f分别顺 序与后孔ⅲ8i、后孔ⅳ8h、前孔ⅲ8g、前孔ⅳ8f上下对应;所述上碳纤曲板8和下碳纤曲 板7在前后方向上整体均由脚掌纵向曲线d控制,脚掌纵向曲线d由脚掌纵向曲线ⅰ段7j和 脚掌纵向曲线ⅱ段7k组成,脚掌纵向曲线ⅰ段7j为一段倾斜角为18

°‑

20

°

的直线段;脚 掌纵向曲线ⅱ段7k为一段下凸的圆弧,其圆弧半径为230

‑

240毫米,圆心角为20

°‑

22

°

; 脚掌纵向曲线ⅱ段7k位于脚掌纵向曲线d前部,脚掌纵向曲线ⅰ段7j和脚掌纵向曲线

ⅱꢀ

段7k之间平滑相切连接。

25.如图7和图8所示,所述的足跟曲板b由顶圆弧部分9a、中缓接部分ⅰ9b、中缓接部分

ꢀⅱ

9c和底平板部分9d组成,顶圆弧部分9a、中缓接部分ⅰ9b、中缓接部分ⅱ9c和底平板部 分9d自前至后顺序圆滑连接为一体;顶圆弧部分9a是一段前后向为直线、左右向为圆弧的 曲面,其圆弧半径为30

‑

35毫米,圆心角为40

°‑

50

°

,顶圆弧部分9a上设有通孔ⅰ9e和通 孔ⅱ9f;底平板部分9d为一段平直板,其宽度大于顶圆弧部分9a;中缓接部分ⅰ9b和中缓 接部分ⅱ9c的形状由圆弧平缓过渡变化至平直,曲率由大变小,宽度由小变大,呈扇形;顶 圆弧部分9a向底平板部分9d过渡时,其厚度从4mm变化至2.5mm;所述足跟曲板b在前后 方向上整体由足跟纵向曲线e控制,足跟纵向曲线e由足跟纵向曲线ⅰ段9g、足跟纵向曲线

ꢀⅱ

段9h和足跟纵向曲线ⅲ段9i组成,足跟纵向曲线ⅰ段9g为一段下凸的圆弧,其圆弧半径 为70

‑

75毫米,圆心角为38

°‑

42

°

;足跟纵向曲线ⅱ段9h为一段上凸的圆弧,其圆弧半径 为35

‑

40毫米,圆心角为55

‑

60

°

,足跟纵向曲线ⅲ段9i为一段倾斜角为18

°‑

20

°

的直线 段;足跟纵向曲线ⅰ段9g、足跟纵向曲线ⅱ段9h和足跟纵向曲线ⅲ段9i从后至前依次平滑 相切连接。

26.如图9所示,所述的连接件c由方锥头10a和主体10b组成,其中主体10b中部设有空 腔10e,主体10b底端设有螺纹孔ⅰ10c和螺纹孔ⅱ10d;方锥头10a固接于主体10b上端中 心;主体10b底面为一圆弧曲面,其圆弧半径为65

‑

70毫米,圆心角为65

°‑

75

°

。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1