一种高稳定性的心内科导管介入术压迫护理辅助装置的制作方法

1.本发明涉及心内科技术领域,尤其涉及一种高稳定性的心内科导管介入术压迫护理辅助装置。

背景技术:

2.心内科,即心血管内科,是各级医院大内科为了诊疗心血管疾病而设置的一个临床科室,治疗的疾病包括心绞痛、高血压、猝死、心律失常、心力衰竭、早搏、心律不齐、心肌梗死、心肌病、心肌炎、急性心肌梗死等心血管疾病,导管介入术又称介入治疗学,是近年迅速发展起来的一门融合了影像诊断和临床治疗于一体的新兴学科,它是在数字减影血管造影机、ct、超声和磁共振等影像设备的引导和监视下,利用穿刺针、导管及其他介入器材,通过人体自然孔道或微小的创口将特定的器械导入人体病变部位进行微创治疗的一系列技术的总称。介入治疗全程在影像设备的引导和监视下进行,能够准确地直接到达病变局部,同时又没有大的创伤,因此具有准确、安全、高效、适应证广、并发症少等优点,现已成为一些疾病的首选治疗方法。如肿瘤的化疗、血栓的溶栓,介入治疗与内科治疗相比,其优点在于:药物可直接作用于病变部位,不仅可大大提高病变部位药物浓度,提高疗效,还可大大减少药物用量,减少药物的全身副作用。

3.介入治疗的技术很多,首先可以分为血管性介入技术和非血管介入技术。大家都很熟悉的治疗心绞痛和急性心肌梗死的冠状动脉造影、溶栓和支架置入就是典型的血管性介入治疗技术,而肝癌、肺癌等肿瘤的经皮穿刺活检、射频消融、氩氦刀、放射性粒子植入等就属于非血管介入技术。按照治疗疾病所属的系统,又可分成神经介入、心血管介入、肿瘤介入、妇产科介入、骨骼肌肉介入等,介入治疗相对于外科治疗优点在于:它无需开刀,无创口或仅需几毫米的皮肤切口,就可完成治疗,创伤小;大部分患者只要局部麻醉而非全身麻醉,从而降低了麻醉的危险性;对正常组织的损伤小、恢复快、住院时间短;对于不能耐受手术的高龄危重患者或者无手术机会的患者,介入也能很好地治疗。

4.其中在进行导管介入术之后,由于手术之后需要进行缝合,但是在患者伤口刚刚缝合上时会有血液溢出,这时需要对患者伤口进行按压,通常需要医护人员采用手动的方式对患者的伤口位置进行按压,由于伤口基本愈合不会溢出血液需要一个过程,所以医护人员直接进行按压随着时间的推移,医护人员将会出现力竭的情况,进而使得按压不到位,影响患者的伤口愈合速率,显得极为不便,所以亟需一种高稳定性的心内科导管介入术压迫护理辅助装置。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种高稳定性的心内科导管介入术压迫护理辅助装置,解决了现有技术中需要医护人员采用手动的方式对患者的伤口位置进行按压,由于伤口基本愈合不会溢出血液需要一个过程,所以医护人员直接进行按压随着时间的推移,医护人员将会出现力竭的情况,进而使得按压不到位,影响患者的伤口愈合速率的问题。

6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

7.一种高稳定性的心内科导管介入术压迫护理辅助装置,包括承载板,承载板的顶部固定连接有连接板,且连接板的顶部连通有活塞管,活塞管的内侧设有活塞,且活塞的顶部固定连接有活塞杆,活塞杆的顶端贯穿活塞管的顶部,且活塞杆与活塞管的交接处为滑动连接,并且活塞管与活塞杆的交接处固定连接有密封套,连接板的顶部设有挤压球,且挤压球的出气口通过出气管与活塞管的上部连通,并且挤压球的进气口连通有进气管,其中进气管与出气管上均安装有单向阀,活塞的底部固定连接有支杆,且支杆的底端通过承载槽贯穿承载板,并且支杆的底端上固定连接有底板,其中底板的底部安装有若干个自锁轮;

8.承载板的一侧开设有活动槽,且活动槽的内侧设有第一绷带,第一绷带的两个延伸端均位于活动槽的外侧,且第一绷带的两端之间固定连接有第二绷带,第一绷带的两端底部与第二绷带的两端底部一侧均固定连接有粘连板。

9.优选的,活动槽的内侧两侧均设有下限位杆,且两个限位杆的底端均固定连接有限位板,并且两个限位杆的顶端均贯穿活动槽的顶部,限位板位于承载板顶部的一端上固定连接有拉板,且拉板与承载板的顶部之间弹性连接,两个限位杆与承载板的连接处均为滑动连接。

10.优选的,两个限位板的底部均固定连接有若干个防滑凸块。

11.优选的,第一绷带的内侧两侧与第二绷带的外侧两侧均通过若干个弹性连接杆固定连接。

12.优选的,活塞管的上部一侧安装有泄压阀,两个单向阀的方向均靠近活塞管的一侧。

13.优选的,两个拉板的底部均通过若干个拉伸弹簧与承载板的顶部之间弹性连接。

14.优选的,活塞管的外侧安装有压力表,且压力表用于观察活塞管内侧压力系数。

15.优选的,第二绷带位于所有的自锁轮的底部。

16.本发明至少具备以下有益效果:

17.本发明中心内科导管介入术压迫护理辅助装置进行使用时,首先确定患者伤口,也就是所需按压的位置,使得所需按压的位置位于底板的底部,接着将第一绷带与第二绷带与患者进行粘连,即将第二绷带的两端拉扯,使得第二绷带盖在患者伤口处,再利用第二绷带上的粘连板贴附在患者身上,然后再将第一绷带的两端下拉,然后利用第一绷带上的粘连板与患者身体进行贴附,这时通过手动的方式将挤压球进行挤压,再利用进气管与出气管上的单向阀,通过不断进气加压,可以使得活塞管中的活塞不断下移,可以通过活塞的移动带动底板上的自锁轮与伤口接触,利用所有的自锁轮对伤口形成整体按压的效果,并且自锁轮与伤口之间隔有第二绷带,通过挤压球的逐渐挤压,可以很好的控制挤压的力度,并且挤压之后,由于活塞管内不会出气,所以活塞呈一个固定的状态,所以底板上的自锁轮不会上移,直至按压结束为止,相对于现有技术中需要医护人员采用手动的方式对患者的伤口位置进行按压,由于伤口基本愈合不会溢出血液需要一个过程,所以医护人员直接进行按压随着时间的推移,医护人员将会出现力竭的情况,进而使得按压不到位,影响患者的伤口愈合速率的问题,本发明中提出的方式,通过自锁轮对患者伤口进行按压,便于进行按压位置的微调,调整之后将自锁轮锁定即可,通过挤压球的逐渐挤压,可以很好的控制挤压的力度,并且在底板上的自锁轮不会自动上移,避免了传统中需要医护人员一直按压的弊

端。

18.本发明还具备以下有益效果:

19.1.在将第一绷带拉伸之前,将两个限位杆上提,使得两个限位板脱离第一绷带,在第一绷带与患者身体固定之后,松开两个限位杆,在拉板与承载板弹性的作用下可以使得两个限位板对第一绷带进行挤压,进而可以加强第一绷带的稳定性。

20.2.利用两个单向阀可以手动对挤压球进行挤压的同时,可以使得活塞管只会进气不会出气,当需要将安装装置取下时,只需打开活塞管上的泄压阀,将活塞管泄压,这时可以通过活塞杆将活塞上提,进而使得自锁轮脱离患者伤口位置。

附图说明

21.为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

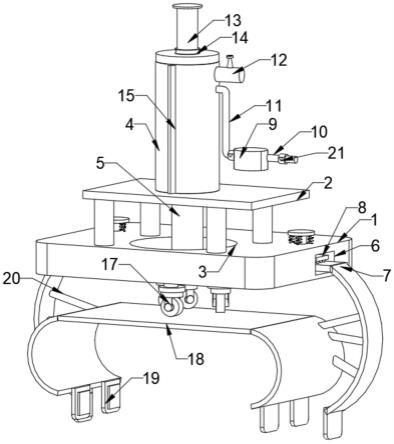

22.图1为本发明的整体主视结构示意图;

23.图2为本发明的活塞管主视结构示意图;

24.图3为本发明的活塞管俯视结构示意图;

25.图4为本发明的第一绷带与第二绷带结构示意图;

26.图5为本发明的承载板侧视结构示意图;

27.图6为本发明的限位板侧视结构示意图;

28.图7为本发明的承载板后视结构示意图;

29.图8为本发明的承载板仰视结构示意图。

30.图中:1、承载板;2、连接板;3、承载槽;4、活塞管;5、支杆;6、活动槽;7、第一绷带;8、限位板;9、挤压球;10、进气管;11、出气管;12、泄压阀;13、活塞杆;14、密封套;15、压力表;16、底板;17、自锁轮;18、第二绷带;19、粘连板;20、弹性连接杆;21、单向阀;22、活塞;23、限位杆;24、拉伸弹簧;25、防滑凸块;26、拉板。

具体实施方式

31.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

32.实施例一

33.参照图1-8,包括承载板1,承载板1的顶部固定连接有连接板2,且连接板2的顶部连通有活塞管4,活塞管4的内侧设有活塞22,且活塞22的顶部固定连接有活塞杆13,活塞杆13的顶端贯穿活塞管4的顶部,且活塞杆13与活塞管4的交接处为滑动连接,并且活塞管4与活塞杆13的交接处固定连接有密封套14,连接板2的顶部设有挤压球9,且挤压球9的出气口通过出气管11与活塞管4的上部连通,并且挤压球9的进气口连通有进气管10,其中进气管10与出气管11上均安装有单向阀21,活塞22的底部固定连接有支杆5,且支杆5的底端通过承载槽3贯穿承载板1,并且支杆5的底端上固定连接有底板16,其中底板16的底部安装有若干个自锁轮17;

34.承载板1的一侧开设有活动槽6,且活动槽6的内侧设有第一绷带7,第一绷带7的两个延伸端均位于活动槽6的外侧,且第一绷带7的两端之间固定连接有第二绷带18,第一绷带7的两端底部与第二绷带18的两端底部一侧均固定连接有粘连板19,第一绷带7的内侧两侧与第二绷带18的外侧两侧均通过若干个弹性连接杆20固定连接,两个拉板26的底部均通过若干个拉伸弹簧24与承载板1的顶部之间弹性连接,第二绷带18位于所有的自锁轮17的底部,活塞管4的外侧安装有压力表15,且压力表15用于观察活塞管4内侧压力系数,通过自锁轮17对患者伤口进行按压,便于进行按压位置的微调,调整之后将自锁轮17锁定即可,通过挤压球9的逐渐挤压,可以很好的控制挤压的力度,并且在底板16上的自锁轮17不会自动上移,避免了传统中需要医护人员一直按压的弊端。

35.首先确定患者伤口,也就是所需按压的位置,使得所需按压的位置位于底板16的底部,接着将第一绷带7与第二绷带18与患者进行粘连,即将第二绷带18的两端拉扯,使得第二绷带18盖在患者伤口处,再利用第二绷带18上的粘连板19贴附在患者身上,然后再将第一绷带7的两端下拉,然后利用第一绷带7上的粘连板19与患者身体进行贴附,这时通过手动的方式将挤压球9进行挤压,再利用进气管10与出气管11上的单向阀21,通过不断进气加压,可以使得活塞管4中的活塞22不断下移,可以通过活塞22的移动带动底板16上的自锁轮17与伤口接触,利用所有的自锁轮对17伤口形成整体按压的效果,并且自锁轮17与伤口之间隔有第二绷带18,通过挤压球9的逐渐挤压,可以很好的控制挤压的力度,并且挤压之后,由于活塞管4内不会出气,所以活塞22呈一个固定的状态,所以底板16上的自锁轮17不会上移,直至按压结束为止。

36.实施例二

37.参照图1-8,活动槽6的内侧两侧均设有下限位杆23,且两个限位杆23的底端均固定连接有限位板8,并且两个限位杆23的顶端均贯穿活动槽6的顶部,限位板8位于承载板1顶部的一端上固定连接有拉板26,且拉板26与承载板1的顶部之间弹性连接,两个限位杆23与承载板1的连接处均为滑动连接。

38.在将第一绷带7拉伸之前,将两个限位杆23上提,使得两个限位板8脱离第一绷带7,在第一绷带7与患者身体固定之后,松开两个限位杆23,在拉板26与承载板1弹性的作用下,可以使得两个限位板8对第一绷带7进行挤压,进而可以加强第一绷带7的稳定性。

39.实施例三

40.参照图1-8,两个限位板8的底部均固定连接有若干个防滑凸块25。

41.利用防滑凸块25可以使得限位板8对第一绷带7的限位更加稳定性,进而可以使得第一绷带7与患者连接的稳定性更加良好。

42.实施例四

43.参照图1-8,活塞管4的上部一侧安装有泄压阀12,两个单向阀21的方向均靠近活塞管4的一侧。

44.当需要将辅助装置取下时,只需打开活塞管4上的泄压阀12,将活塞管4泄压,这时可以通过活塞杆13将活塞22上提,进而使得自锁轮17脱离患者伤口位置。

45.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和

改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1