一种建筑物抗风装置的制作方法

1.本发明涉及建筑装置技术领域,具体涉及一种建筑物抗风装置。

背景技术:

2.目前的普通隔震装置没有抗风功能,采用的方法通常为在建筑物基础和上部结构之间设置隔震层,通过隔震层的总屈服剪切力以抵抗风荷载。

3.根据中国专利公开号为cn111535466b,该专利涉及一种抗风隔震装置,包括:多个支撑板,多个所述支撑板配合限定有容纳腔,多个所述支撑板中的至少两个所述支撑板相对设置;多个抗风隔震板,多个所述抗风隔震板位于所述容纳腔中且与多个所述支撑板相对应,每个所述抗风隔震板的一端与对应的所述支撑板相连,一所述抗风隔震板的一端与所述支撑板相连,一所述抗风隔震板的另一端又一抗风隔震板相连,所述抗风隔震板的一端的径向尺寸大于所述抗风隔震板另一端的径向尺寸以在其折断时辅助卸力;连接锚筋,所述连接锚筋的一端与支撑板的一端相连,所述连接锚筋的另一端与建筑物外墙面相连,在实际使用过程中,由于抗风隔震板在其连接处变窄处易发生折断,使抗风隔震装置能够起到较好的隔震作用,该抗风隔震装置结构设计简单且在实际使用过程中,在建筑物内部提供较大的水平刚度,使隔震建筑上部不发生晃动,能保证较高的安全性能。

4.但是我们知道当风吹到建筑物上时,在迎风面上由于空气流动受阻,速度降低,风的部分动能变为静压,使建筑物迎风面上的压力大于大气压,在迎风面上形成正压区,在建筑物的背风面、屋顶和两侧,由于在气流曲绕过程中形成空气稀薄现象,因此该处压力将小于大气压,形成负压区,形成涡流,涡流会形成狭管效应造成两栋高层之间的通道内侧风压增大,造成墙体严重受损。

技术实现要素:

5.本发明提供一种建筑物抗风装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种建筑物抗风装置,包括l板,所述l板上设置有抗风机构,且抗风机构包括风孔、风管、支板、轴杆、螺旋桨、弧形壁、扰流板;

7.所述风孔开设在l板的一端正面底部,所述风管的外壁与风孔的内壁固定连接,所述支板的数量有两个,两个所述支板依次固定安装在风管的内壁,并相互对称设置,所述轴杆的一端固定连接在两个支板远离风管内壁的一侧之间,所述螺旋桨通过轴承转动连接在轴杆的另一端上,所述风管的后端延伸至l板的背面外部,所述弧形壁固定连接在l板的一端右侧,并与l板一体设置,所述扰流板是四个一体的弧面结构,并固定安装在l板的另一端右侧。

8.本发明技术方案的进一步改进在于:所述风孔、风管、轴杆、螺旋桨和两个支板共组成一个单边风推机构,且数量有两个,另一个单边风推机构设置在l板的一端正面顶部,并位于l板正面底部的单边风推机构上方。

9.采用上述技术方案,该方案中的螺旋桨在轴杆上旋转,风力越大则螺旋桨的转速越快,并通过风管向风力的反方向形成推力,起到一定的抗风平衡作用。

10.本发明技术方案的进一步改进在于:所述l板上设置有安装机构,且安装机构包括密封条、螺纹槽、限位杆、限位槽,所述密封条的数量有两个,且均是l型结构,两个所述密封条分别固定安装在l板的顶部、底部,并与l板的结构相同,所述螺纹槽的数量有四个,并依次开设在所述l板的左侧,所述限位杆的数量有三个,且各自的一端向下依次固定贯穿上方的密封条,并固定连接在l板的顶部,所述限位槽的数量有三个,三个所述限位槽依次开设在l板的底部,并连通至下方的密封条底部。

11.采用上述技术方案,该方案中的密封条保持多个单个抗风装置之间连接密封性。

12.本发明技术方案的进一步改进在于:所述l板上还设置有抗震机构,且抗震机构包括密封框、挡风柱、横铅芯、纵铅芯、横胶板、纵胶板,所述密封框的外壁右侧依次与两个密封条的左侧、l板的左侧固定连接,所述横铅芯的数量有两个,且各自的一端依次固定连接在密封框的内壁正面,所述纵铅芯的顶部固定连接在密封框的内壁顶部,且底端依次固定贯穿两个横铅芯,并固定连接在密封框的内壁底部,所述横胶板的数量有两个,并分别固定安装在密封框的内壁前侧、内壁后侧,所述纵胶板固定安装在密封框的内壁,并同时固定连接在两个横胶板之间,所述纵铅芯和两个横铅芯组成一个单边支撑机构,并同时固定贯穿横胶板和纵胶板的内部。

13.采用上述技术方案,该方案中的密封框保持与建筑墙面之间的密封连接性,避免风力渗透,横胶板和纵胶板提供减震能力。

14.本发明技术方案的进一步改进在于:所述单边支撑机构的数量有两个,且另一个对称设置在密封框的内壁背面。

15.采用上述技术方案,该方案中的横铅芯和纵铅芯加强了装置的支撑力,加固了结构强度。

16.本发明技术方案的进一步改进在于:所述挡风柱的右侧依次与l板的左侧前端、两个密封条的左侧前端固定连接。

17.采用上述技术方案,该方案中的挡风柱采用金属结构,充当迎风面,抵抗风力直接冲击,减轻正面风向对装置本身造成上损伤和影响。

18.本发明技术方案的进一步改进在于:两个所述横胶板上均开设有插孔一,且插孔一的数量有两个,两个所述插孔一的内壁是螺纹设置,并与其中两个螺纹槽连通设置。

19.采用上述技术方案,该方案中的膨胀栓依次螺纹贯穿插孔一螺纹槽,使l板能稳定的安装在建筑墙壁外侧。

20.本发明技术方案的进一步改进在于:所述纵胶板上依次开设有两个插孔二,两个所述插孔二的内壁是螺纹设置,并与另外两个螺纹槽连通设置。

21.采用上述技术方案,该方案中的膨胀栓依次螺纹贯穿插孔二螺纹槽,使l板能稳定的安装在建筑墙壁外侧。

22.本发明技术方案的进一步改进在于:所述l板、抗风机构、抗震机构、两个插孔一、两个插孔二共组成一个单个抗风装置,且单个抗风装置的数量有三个,每个所述单个抗风装置上的限位杆均对应插接在另一个单个抗风装置的限位槽中。

23.采用上述技术方案,该方案中的三个限位杆之间形成三角结构,并贯穿限位槽确

保每个装置之间连接的稳定性,避免产生错位偏移。

24.本发明技术方案的进一步改进在于:所述l板和两个密封条远离弧形壁的一端正面均是斜面结构。

25.采用上述技术方案,该方案中的弧形壁和l板的斜面结构表面光滑,对风力进行引导,减少受风面积,并减少风载荷对建筑物造成的风振影响。

26.由于采用了上述技术方案,本发明相对现有技术来说,取得的技术进步是:

27.1、本发明提供一种建筑物抗风装置,采用扰流板优化结构构件,风经过四个弧面进行分散,降低风压的直接冲击力,增强抗风性,通过自然风速吹动螺旋桨旋转,使螺旋桨旋转产生风力,通过风管并发出的风吹反作用力,在一定程度上提供平衡抗风的作用。

28.2、本发明提供一种建筑物抗风装置,采用三个限位杆之间形成三角结构,并贯穿限位槽确保每个装置之间连接的稳定性,膨胀栓贯穿墙壁,并依次螺纹贯穿插孔一、插孔二、螺纹槽,便捷对单个抗风装置在建筑墙面上进行层叠式安装,使单个抗风装置之间保持密封连接形成一个整体,保护建筑墙壁,减轻狭管效应带来的建筑墙壁受损。

29.3、本发明提供一种建筑物抗风装置,采用横铅芯和纵铅芯加强了装置的支撑力,横胶板和纵胶板加强装置减震能力,减少风力对装置产生的摇晃,使建筑保持良好的舒适性。

30.4、本发明提供一种建筑物抗风装置,采用弧形壁和l板的斜面结构表面光滑,对风力进行引导,合理的流线使风难以产生风漩涡,避免建筑物产生风振,即便产生涡流也能减轻装置的摇摆振动,减少受风面积从而减少风荷载对装置的影响。

附图说明

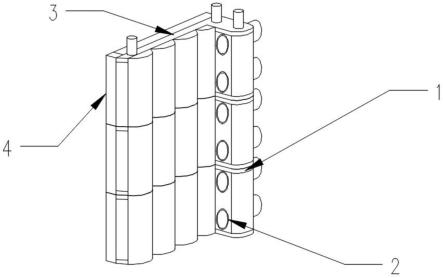

31.图1为本发明单个抗风装置的拼接立体图;

32.图2为本发明单个抗风装置的立体图;

33.图3为本发明风管的剖视图;

34.图4为本发明l板的后视图;

35.图5为本发明单个装置的底视图;

36.图6为本发明单个装置的后视图;

37.图7为本发明抗震机构的结构示意图。

38.图中:1、l板;2、抗风机构;201、风孔;202、风管;203、支板;204、轴杆;205、螺旋桨;206、弧形壁;207、扰流板;3、安装机构;301、密封条;302、螺纹槽;303、限位杆;304、限位槽;4、抗震机构;401、密封框;402、挡风柱;403、横铅芯;404、纵铅芯;405、横胶板;406、纵胶板;5、插孔一;6、插孔二。

具体实施方式

39.下面结合实施例对本发明做进一步详细说明:

40.实施例一

41.如图1、2、3、4、5所示,本发明提供一种建筑物抗风装置,包括l板1,l板1上设置有抗风机构2,且抗风机构2包括风孔201、风管202、支板203、轴杆204、螺旋桨205、弧形壁206、扰流板207,风孔201开设在l板1的一端正面底部,风管202的外壁与风孔201的内壁固定连

接,支板203的数量有两个,两个支板203依次固定安装在风管202的内壁,并相互对称设置,轴杆204的一端固定连接在两个支板203远离风管202内壁的一侧之间,螺旋桨205通过轴承转动连接在轴杆204的另一端上,风管202的后端延伸至l板1的背面外部,弧形壁206固定连接在l板1的一端右侧,并与l板1一体设置,扰流板207是四个一体的弧面结构,并固定安装在l板1的另一端右侧,风孔201、风管202、轴杆204、螺旋桨205和两个支板203共组成一个单边风推机构,且数量有两个,另一个单边风推机构设置在l板1的一端正面顶部,并位于l板1正面底部的单边风推机构上方,l板1和两个密封条301远离弧形壁206的一端正面均是斜面结构。

42.在本实施例中,通过扰流板207优化结构构件,风经过四个弧面进行分散,降低风压的直接冲击力,增强抗风性,通过自然风速吹动螺旋桨205旋转,使螺旋桨205旋转产生风力,通过风管202并发出的风吹反作用力,在一定程度上提供平衡抗风的作用,弧形壁206和l板1的斜面结构表面光滑,对风力进行引导,合理的流线使风难以产生风漩涡,避免建筑物产生风振,即便产生涡流也能减轻装置的摇摆振动,减少受风面积从而减少风荷载对装置的影响。

43.实施例二

44.如图1、4、5、6、7所示,在实施例一的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,l板1上设置有安装机构3,且安装机构3包括密封条301、螺纹槽302、限位杆303、限位槽304,密封条301的数量有两个,且均是l型结构,两个密封条301分别固定安装在l板1的顶部、底部,并与l板1的结构相同,密封条301保持多个单个抗风装置之间连接密封性,螺纹槽302的数量有四个,并依次开设在l板1的左侧,限位杆303的数量有三个,且各自的一端向下依次固定贯穿上方的密封条301,并固定连接在l板1的顶部,限位槽304的数量有三个,三个限位槽304依次开设在l板1的底部,并连通至下方的密封条301底部,两个横胶板405上均开设有插孔一5,且插孔一5的数量有两个,两个插孔一5的内壁是螺纹设置,并与其中两个螺纹槽302连通设置,纵胶板406上依次开设有两个插孔二6,两个插孔二6的内壁是螺纹设置,并与另外两个螺纹槽302连通设置,l板1、抗风机构2、抗震机构4、两个插孔一5、两个插孔二6共组成一个单个抗风装置,且单个抗风装置的数量有三个,每个单个抗风装置上的限位杆303均对应插接在另一个单个抗风装置的限位槽304中。

45.在本实施例中,通过三个限位杆303之间形成三角结构,并贯穿限位槽304确保每个装置之间连接的稳定性,膨胀栓贯穿墙壁,并依次螺纹贯穿插孔一5、插孔二6、螺纹槽302,便捷对单个抗风装置在建筑墙面上进行层叠式安装,使单个抗风装置之间保持密封连接形成一个整体,保护建筑墙壁,减轻狭管效应带来的建筑墙壁受损。

46.实施例三

47.如图1、4、5、6、7所示,在实施例一的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,l板1上还设置有抗震机构4,且抗震机构4包括密封框401、挡风柱402、横铅芯403、纵铅芯404、横胶板405、纵胶板406,密封框401的外壁右侧依次与两个密封条301的左侧、l板1的左侧固定连接,横铅芯403的数量有两个,且各自的一端依次固定连接在密封框401的内壁正面,纵铅芯404的顶部固定连接在密封框401的内壁顶部,且底端依次固定贯穿两个横铅芯403,并固定连接在密封框401的内壁底部,横胶板405的数量有两个,并分别固定安装在密封框401的内壁前侧、内壁后侧,纵胶板406固定安装在密封框401的内壁,并同时固定连接

在两个横胶板405之间,纵铅芯404和两个横铅芯403组成一个单边支撑机构,并同时固定贯穿横胶板405和纵胶板406的内部,密封框401保持与建筑墙面之间的密封连接性,避免风力渗透,横胶板405和纵胶板406提供减震能力,单边支撑机构的数量有两个,且另一个对称设置在密封框401的内壁背面,横铅芯403和纵铅芯404加强了装置的支撑力,加固了结构强度,挡风柱402的右侧依次与l板1的左侧前端、两个密封条301的左侧前端固定连接,挡风柱402采用金属结构,充当迎风面,抵抗风力直接冲击,减轻正面风向对装置本身造成上损伤和影响。

48.在本实施例中,通过横铅芯403和纵铅芯404加强了装置的支撑力,横胶板405和纵胶板406加强装置减震能力,减少风力对装置产生的摇晃,使建筑保持良好的舒适性。

49.下面具体说一下该建筑物抗风装置的工作原理。

50.如图1-7所示,在两栋高楼之间的墙壁上通过膨胀栓贯穿墙壁,并依次螺纹贯穿插孔一5、插孔二6、螺纹槽302,使l板1能稳定的安装在建筑墙壁外侧,当风吹在高楼上,形成涡流,并根据建筑之间的间距体积形成一定的狭管效应,此时风接触到扰流板207,会经过四个弧面进行分散,从而降低风压的直接冲击力,风进入风管202内壁,吹动螺旋桨205在轴杆204上旋转,风力越大则螺旋桨205的转速越快,并通过风管202向风力的反方向形成推力,起到一定的抗风平衡作用,弧形壁206和l板1的斜面结构表面光滑,对风力进行引导,减少受风面积,并减少风载荷对建筑物造成的风振影响,密封条301保持多个单个抗风装置之间连接密封性,三个限位杆303之间形成三角结构,并贯穿限位槽304确保每个装置之间连接的稳定性,避免产生错位偏移,密封框401保持与建筑墙面之间的密封连接性,避免风力渗透,同时横铅芯403和纵铅芯404加强了装置的支撑力,加固了结构强度,横胶板405和纵胶板406提供减震能力,减小风力对建筑墙面以及自身的震动影响,挡风柱402采用金属结构,充当迎风面,抵抗风力直接冲击,减轻正面风向对装置本身造成上损伤和影响,在建筑墙壁的两侧对称设置相同的单个抗风装置,可以有效应对两侧风向带来的狭管效应,保护墙面避免受损,提高抗风能力。

51.上文一般性的对本发明做了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本发明思想精神的修改或改进,均在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1