一种可循环式有下垂挡墙地铁轨顶风道吊模组件的制作方法

1.本实用新型涉及一种现浇结构的模板组件,特别是一种可循环式有下垂挡墙地铁轨顶风道吊模组件。

背景技术:

2.随着我国经济的持续快速发展,城市化的进程不断加快,城市地上空间越发拥挤,城市轨道交通建设迎来了蓬勃发展。轨顶风道,即列车顶排风道,是地铁车站通风系统中重要的内部结构构件,悬挂于车站轨道中心线上方、车站站台层顶板和结构侧墙的交接位置。由于其所处位置的特殊性,一般不与车站主体同时浇注,尤其在采用盾构法施工隧道的车站,轨顶风道必须后期浇注。轨顶风道分为现浇钢筋混凝土轨顶风道和预制风道,目前国内主要采取现浇法施工,模板采用满堂脚手架支撑,先施工架体和模板,然后从下往上施工轨顶风道。采用传统模板结构施工轨顶风道需占用轨行区空间,施工场地狭小;架体搭设、后期拆除周期长;与轨道铺轨、信号、弱电、供电、设备安装等专业施工交叉影响大,尤其与轨道铺轨专业在作业空间上和工序安排上有严重的排他性,同时由于地铁施工不确定因素多,协调不善极易导致运营目标推迟和安全隐患加大。

技术实现要素:

3.本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种可循环式有下垂挡墙地铁轨顶风道吊模组件,不占用轨行区场地,可以避免与其他专业施工交叉、施工方便快捷、施工进度快、安全可靠、可循环利用。

4.本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种可循环式有下垂挡墙地铁轨顶风道吊模组件,包括底板底模、侧墙底模和侧墙侧模,所述侧墙侧模设置在所述底板底模的一侧、固定在所述侧墙底模上,所述底板底模设置在多根沿纵向延伸的方木ⅰ上,所述方木ⅰ水平垂直架设在多根间隔设置的顶次梁上,每根所述顶次梁采用两根对顶托撑支撑,所述对顶托撑垂直固定在底次梁上,所述底次梁由两根主梁支撑,所述主梁由拉杆吊在车站站台层顶板上;所述侧墙底模设置在两根沿纵向延伸的方木ⅱ上,所述方木ⅱ水平垂直架设在多根间隔设置的所述底次梁上。

5.在所述主梁的下面以及车站站台层顶板的上面设置间隔布置的钢垫板,所述拉杆穿过所述钢垫板且两端均采用双螺母锁固。

6.所述主梁采用双拼槽钢结构,设有两根背对背的槽钢ⅰ,两根所述槽钢ⅰ间设有间隔,并通过钢缀板连接为一体,所述拉杆穿过两根所述槽钢ⅰ间的间隔。

7.所述顶次梁和所述底次梁采用双拼槽钢结构,分别设有两根背靠背固接在一起的槽钢ⅱ。

8.所述对顶托撑设有支撑杆,在所述支撑杆的上端设有与其螺纹连接的顶托,在所述支撑杆的下端设有与其螺纹连接的底托。

9.本实用新型具有的优点和积极效果是:

10.1)以既有站台层顶板作为吊模组件的受力点进行轨顶风道施工,不占用轨顶风道下方作业空间,解决了轨行区各作业的“排他性”,对多专业同步施工条件下轨行区轨顶风道构件施工具有非常好的适用性。

11.2)无需在狭小的车站轨行区内进行架体搭设即可进行轨顶风道施工,施工便捷,安全系数高。

12.3)利用站台层顶板作为受力点,双拼槽钢作为主梁、次梁,强度、刚度大,通过预压确定预沉降值,并结合计算出的预沉量拼装吊模组件,有利于控制风道底标高,以减小沉降变形。

13.4)拉杆与对顶托撑配合可以调节两层次梁之间的高度,以适应不同车站或同一换乘站内不同线路之间车站屏蔽门内部下垂挡墙设计参数的差异性,适用范围广。

14.5)安拆方便,对于长距离车站或换乘站,可灵活进行施工流水组织,重复利用该吊模组件循环施工,直至轨顶风道施工完成,能够极大地降低施工成本。

15.综上所述,本实用新型具有不占用轨行区场地、不与其他专业施工交叉、施工方便快捷、沉降变形小、施工进度快、安全可靠、可循环利用、可适应多种轨顶风道规格参数等优点,适用于各类地铁车站,尤其是采用盾构法施工隧道的车站、大型换乘站、有临时封堵墙的车站、对铺轨等专业进度要求较高的车站的轨顶风道施工,适用范围广泛。

附图说明

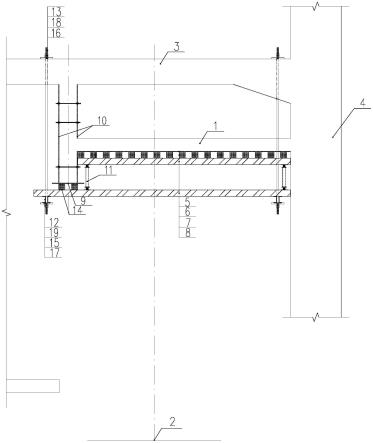

16.图1为本实用新型的结构示意图。

17.图中:1、轨顶风道;2、车站轨道;3、车站站台层顶板;4、车站侧墙;5、底板底模;6、方木ⅰ;7、顶次梁;8、底次梁;9、侧墙底模;10、侧墙侧模;11、对顶托撑;12、主梁;13、拉杆;14、方木ⅱ;15、16、钢垫板;17、18、双螺母;19、钢缀板。

具体实施方式

18.为能进一步了解本实用新型的

技术实现要素:

、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

19.请参阅图1,轨顶风道1,在车站屏蔽门内部设有下垂挡墙,悬挂于车站轨道2的上方、车站站台层顶板3和车站侧墙4的交接位置。浇筑时,为了不占用轨行区场地,采用一种可循环式有下垂挡墙地铁轨顶风道吊模组件,包括底板底模5、侧墙底模9和侧墙侧模10,所述侧墙侧模10设置在所述底板底模5的一侧、固定在所述侧墙底模9上,

20.所述底板底模5设置在多根沿纵向延伸的方木ⅰ6上,所述方木ⅰ6水平垂直架设在多根间隔设置的顶次梁7上,每根所述顶次梁7采用两根对顶托撑11支撑,所述对顶托撑11垂直固定在底次梁8上,所述底次梁8由两根主梁12支撑,所述主梁12由拉杆13吊在车站站台层顶板3上。

21.所述侧墙底模9设置在两根沿纵向延伸的方木ⅱ14上,所述方木ⅱ14水平垂直架设在多根间隔设置的所述底次梁8上。

22.在本实施例中,在所述主梁12的下面以及车站站台层顶板3的上面设置间隔布置的钢垫板15和16,所述拉杆13穿过所述钢垫板15和16、且两端均采用双螺母17和18锁固。受力均匀,连接可靠。所述主梁12采用双拼槽钢结构,设有两根背对背的槽钢ⅰ,两根所述槽钢

ⅰ

之间设有间隔,并通过钢缀板19连接为一体,所述拉杆13穿过两根所述槽钢ⅰ之间的间隔,使用方便,刚度好,强度高,成本低,容易制作。同理,所述顶次梁7和所述底次梁8都采用双拼槽钢结构,都设有两根背靠背固接在一起的槽钢ⅱ。所述对顶托撑11设有支撑杆,在所述支撑杆的上端设有与其螺纹连接的顶托,在所述支撑杆的下端设有与其螺纹连接的底托,便于调节支撑高度。其中顶托和底托是现场常用构件,通常用于楼板、梁模和组合柱的支撑。

23.本实施例的施工方法:

24.1)依据设计图纸对轨顶风道侧墙中心线、底面标高以及轨顶风道底板底标高、中心线和计算得到的主梁、顶次梁、底次梁和模板标高进行放线定位,同时依据计算得到的拉杆间距对吊模组件在站台层顶板上的受力点进行放线定位。

25.2)根据受力点放线定位情况,在车站站台层顶板3打孔,用于安装拉杆13。

26.3)加工所需构件-主梁、次梁和钢垫板等。

27.4)安装主梁12,采用拉杆13将主梁12挂在车站站台层顶板3下方,在主梁12的下面以及车站站台层顶板3的上面间隔设置钢垫板15、16,拉杆12两端均采用双螺母锁固。根据放线结果调节、控制好主梁12的标高并进行复测。

28.5)进行吊模组件的拼装,在主梁12上安装底次梁8,在每道底次梁8上安装2个对顶托撑11,根据下垂挡墙的设计高度调节对顶托撑的高度,然后在顶托上安装顶次梁7,并对托撑进行锁固,在顶次梁7标高核对无误后铺设方木ⅰ6和底板底模5,同时在底次梁8的一侧铺设方木ⅱ14和侧墙底模9,侧墙侧模采用竹胶模板以及三道高强对拉螺栓构成,安装方法与现有技术相同,在此不再赘述。

29.6)浇筑混凝土前应进行复测并对各紧固件进行校核,保证轨顶风道的平面位置、板面标高满足设计要求并确保吊模组件的安全。

30.7)混凝土浇筑过程中派专人查看吊模组件的状态,如有上翘或移位,及时修补固定。在进行混凝土振捣时,应避免振捣棒振捣吊模,以免造成模板拼接部位接缝过大,影响结构外观。混凝土施工完成后,派专人进行洒水养护,避免出现因养护不到位而产生裂缝等现象。结构混凝土未达到拆除要求强度不得拆除吊模组件。

31.其他说明事项:

32.1)吊模组件安装施工前应进行拉杆拉拔试验,满足吊装重量要求后方可进行安装。

33.2)钢筋施工、混凝土浇筑应对称进行,防止模板倾斜和不均匀沉降。

34.3)严格执行模板体系的沉降监测,发现吊模沉降过大或沉降速率超过预警值应立即停止作业,并采取可靠加固措施。

35.4)混凝土强度达到设计强度后方可进行吊模拆除,拆除时应由专职安全员现场监督,切忌强拆、乱拆。

36.尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围的情况下,还可以做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1