一种滤网组件、配置有该滤网组件的杯盖及茶杯的制作方法

[0001]

本实用新型涉及生活用品技术领域,具体涉及一种滤网组件、配置有该滤网组件的杯盖及茶杯。

背景技术:

[0002]

茶杯中泡入茶叶或者花果茶,为了避免在喝茶时茶叶或者花果茶进入口中,通常在茶杯的杯口处放置滤网。由于茶叶在水中不能久泡,通常是将茶叶放置在滤网内,浸泡一段时间后需要将滤网从茶杯中取出,由于滤网与杯盖是分体式结构,需要先拧开杯盖,再取出滤网,操作不便,用手碰触滤网,极不卫生。花果茶在茶杯中需要久泡,通常需要将花果茶放置在滤网下方,饮用时需要滤网保持在茶杯内,现有的茶滤网固定不牢固、使用不便,功能单一,通用性差。因此,现有技术亟待进一步改进。

技术实现要素:

[0003]

针对于上述现有技术存在的缺陷,本实用新型的一个目的在于提出一种滤网组件,解决现有的滤网存在操作不便,功能单一,通用性差,泡茶叶时需要用手取放茶滤网,极其不卫生的问题。

[0004]

本实用新型为了实现上述目的,采用的技术解决方案是:

[0005]

一种滤网组件,包括滤网本体及弹性支架,滤网本体为顶部开放的壳体,其侧面及底部均具有滤水孔。

[0006]

滤网本体的两侧对称设有两个窗口,弹性支架的中部通过线夹设在滤网本体的内部。

[0007]

弹性支架的两侧具有两个锁紧部,各锁紧部与同侧的窗口位置对应,且通过对应的窗口伸至滤网本体外部。

[0008]

每个锁紧部的上方均具有一个按压柄,所述按压柄的下端与弹性支架为一体结构。

[0009]

滤网本体位于窗口上方的外侧壁,具有向外横向延伸形成的探沿。

[0010]

滤网本体位于所述探沿上方的内侧壁,具有滤网内丝扣。

[0011]

进一步地,所述滤网本体包括滤网侧壁和滤网底板,滤网侧壁的下端与滤网底板的外边缘为一体结构。

[0012]

滤网侧壁的下部及滤网底板上,均规则布置有若干个所述滤水孔,所述窗口位于滤水孔的上方。

[0013]

进一步地,滤网侧壁位于探沿上方的部分为丝扣承载部,滤网内丝扣位于丝扣承载部的内壁上。

[0014]

所述滤网侧壁位于探沿上方的部分为喇叭口结构。

[0015]

进一步地,所述线夹固定在滤网本体的内部,弹性支架是由一段钢丝制成的,线夹将弹性支架的中部固定于滤网本体的内壁上,所述钢丝的端部弯折成型所述按压柄和锁紧

部。

[0016]

进一步地,按压柄是由钢丝弯折形成的闭合环状结构,锁紧部是由按压柄下方的部分钢丝横向回弯形成的外凸结构,滤网本体的内侧设有防止锁紧部向内收缩脱出窗口的限位部。

[0017]

本实用新型的另一个目的在于提出一种杯盖。

[0018]

一种杯盖,包括顶壁和环形侧壁,还包括上述的滤网组件,所述顶壁的外边缘与环形侧壁的上端为一体结构。

[0019]

所述顶壁的底部向下延伸形成环形连接部,环形连接部的外侧壁上具有杯盖外丝扣。

[0020]

环形连接部向下伸至滤网本体为内部,杯盖外丝扣与滤网内丝扣相配合。

[0021]

进一步地,顶壁的底部开设有的环形卡槽,环形连接部位于环形卡槽的内侧且与环形卡槽同轴。

[0022]

所述环形卡槽的内部可拆卸安装有环形密封圈,环形密封圈的底相对于顶壁的下表面向下凸出。

[0023]

进一步地,环形侧壁的下端内侧具有杯盖内丝扣,所述环形侧壁的外侧套设有杯盖防滑隔热套。

[0024]

本实用新型的再一个目的在于提出一种茶杯。

[0025]

一种茶杯,包括杯体和杯把,所述杯体顶部设有上述的杯盖,所述杯体的上端内侧具有向内横向延伸形成的定位部,弹性支架两侧的锁紧部可卡入定位部下方,滤网组件与杯体可拆卸固定相连。

[0026]

进一步地,所述杯体的上端外壁上具有杯体外丝扣,杯盖内丝扣与杯体外丝扣相配合。

[0027]

所述杯体的底部套设有杯体防滑隔热垫。

[0028]

通过采用上述技术方案,本实用新型的有益技术效果是:本实用新型结构设计巧妙,滤网既可以固定于杯盖上,又可以单独固定在茶杯的杯口处,操作简单,干净卫生,拆装方便,通用性好,具有较高的便捷性,可根据茶叶的种类选择相应的安装方式,使用范围广。

附图说明

[0029]

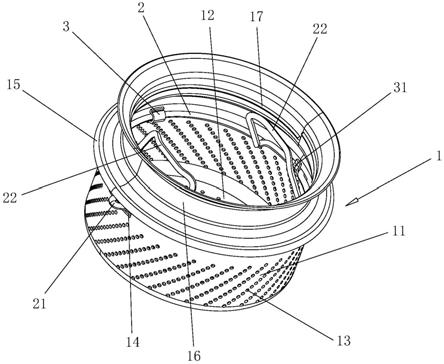

图1是本实用新型一种滤网组件的结构原理示意图。

[0030]

图2是图1中某一部分的结构示意图,示出的是滤网本体。

[0031]

图3是图1中另一部分的结构示意图,示出的是弹性支架。

[0032]

图4是本实用新型一种配置有滤网组件的杯盖的剖视结构示意图。

[0033]

图5是图4中杯盖的结构示意图。

[0034]

图6是本实用新型中杯体和杯把的组合结构示意图。

具体实施方式

[0035]

下面结合附图对本实用新型进行详细说明:

[0036]

实施例1,结合图1至图3,一种滤网组件,包括滤网本体1及弹性支架2,滤网本体1为顶部开放的壳体,所述滤网本体1包括滤网侧壁11和滤网底板12,滤网侧壁11的下端与滤

网底板12的外边缘为一体结构。滤网本体1的侧面及底部均具有滤水孔13,具体地,滤网侧壁11的下部及滤网底板12上,均规则布置有若干个所述滤水孔13。

[0037]

滤网本体1的两侧对称设有两个窗口14,两个窗口14均为正方形且正向相对,所述窗口14位于滤水孔13的上方。弹性支架2的中部通过线夹3设在滤网本体1的内部。弹性支架2为半圆形的圆弧结构,其两侧分别具有一个锁紧部21,各锁紧部21与同侧的窗口14位置对应,且通过对应的窗口14伸至滤网本体1外部。

[0038]

每个锁紧部21的上方均具有一个按压柄22,所述按压柄22的下端与弹性支架2为一体结构。滤网本体1位于窗口14上方的外侧壁,具有向外横向延伸形成的探沿15。所述滤网侧壁11位于探沿15上方的部分为喇叭口结构,滤网侧壁11的上端向外侧翻折后形成包边结构。

[0039]

滤网本体1位于所述探沿15上方的内侧壁,具有滤网内丝扣17。滤网侧壁11位于探沿15上方的部分为丝扣承载部16,滤网内丝扣17位于丝扣承载部16的内壁上。

[0040]

所述线夹3固定在滤网本体1的内部,弹性支架2是由一段弹性的钢丝制成的,线夹3将弹性支架2的中部固定于滤网本体1的内壁上,所述钢丝的端部弯折成型所述按压柄22和锁紧部21。

[0041]

按压柄22是由钢丝弯折形成的闭合环状结构,钢丝的端部在成型按压柄22后与钢丝焊接成一体,锁紧部21是由按压柄22下方的部分钢丝横向回弯形成的v形的外凸结构,滤网本体1的内侧设有防止锁紧部21向内收缩脱出窗口14的限位部31。

[0042]

实施例2,图1至图5,一种杯盖,包括顶壁41和环形侧壁42,还包括上述的滤网组件,所述顶壁41的外边缘与环形侧壁42的上端为一体结构,杯盖的下端敞口。环形侧壁42的下端内侧具有杯盖内丝扣421,所述环形侧壁42的外侧套设有杯盖防滑隔热套43,杯盖防滑隔热套43有效避免手部在拧杯盖过程中被烫伤,还能够起到防滑的效果,可轻松拧开并取下杯盖。

[0043]

所述顶壁41的底部向下延伸形成环形连接部5,环形连接部5的外侧壁上具有杯盖外丝扣51。环形连接部5向下伸至滤网本体1为内部,杯盖外丝扣51与滤网内丝扣17相配合,滤网组件采用螺纹连接的方式可固定在杯盖的底部。

[0044]

顶壁41的底部开设有的环形卡槽,环形连接部5位于环形卡槽的内侧且与环形卡槽同轴。所述环形卡槽的内部可拆卸安装有环形密封圈52,环形密封圈52的底相对于顶壁41的下表面向下凸出。当把旋紧在茶杯上时,茶杯的上端压紧环形密封圈52,起到较好的密封保温效果,避免茶水漏出。

[0045]

实施例3,图1至图6,一种茶杯,包括杯体61和杯把62,所述杯体61顶部设有上述的杯盖,所述杯体61的底部套设有杯体防滑隔热垫63,茶杯放置在桌面时,可避免水杯内的热水烫伤桌面,还可避免杯体61在桌面滑动。所述杯体61的上端外壁上具有杯体外丝扣611,杯盖内丝扣421与杯体外丝扣611相配合,将杯盖拧紧在茶杯的上端。

[0046]

所述杯体61的上端内侧具有向内横向延伸形成的定位部7,定位部7优选为环形结构,弹性支架2两侧的锁紧部21可卡入定位部7下方,滤网组件与杯体61可拆卸固定相连。

[0047]

本实用新型公开的滤网组件具有如下两种使用方式:

[0048]

第一种使用方式,在滤网本体1内放置茶叶时,需要滤网本体1与杯盖固定连接在一起。首先,将滤网本体1从杯盖上卸下,在装入茶叶后,再将滤网本体1旋紧在杯盖的底部。

环形连接部5与顶壁41的连接处与滤网侧壁11的包边结构接触配合,将茶叶封闭在滤网本体1内部,避免其进入茶杯。由于滤网本体1与杯盖旋紧在一起,锁紧部21位于定位部7的上方。茶叶浸泡一段时间后,将杯盖和滤网组件一起取下,通过控制茶叶浸泡的时间,可控制茶水的浓淡。第一种使用方式主要是在泡茶叶时使用。

[0049]

第二种使用方式,滤网组件直接与杯体61配合使用,解除滤网本体1与杯盖之间的连接。首先,将滤网本体1从杯体61的上端口内取出,在杯体61内放入花果茶并冲入热水。用拇指和食指向内挤压按压柄22,锁紧部21向内侧收缩至窗口14内,将滤网本体1放入茶杯的杯口内,探沿15卡在定位部7上方,松开按压柄22,锁紧部21向外侧弹出且位于定位部7的下方,所述滤网组件固定在茶杯的杯口内,网侧壁11上端的包边结构贴在杯口内壁上。饮水时,可将茶杯中的水直接通过杯口倒出,滤网本体1对水杯内的花果茶过滤。第二种使用方式主要用于浸泡花果茶,也适用于浸泡茶叶。

[0050]

本实用新型中未述及的部分采用或借鉴已有技术即可实现。

[0051]

在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0052]

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0053]

当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1