一种可替换瓶的制作方法

1.本发明涉及一种瓶容器技术领域,特别涉及一种可循环利用的可替换瓶。

背景技术:

2.洗发液、化妆品等液体内容物通常被储存在瓶状容器中,并利用泵芯装置产生负压实现液体内容物的向外排除过程。由于洗发液、化妆品等液体属于消耗品,当使用一段时间后,会消耗殆尽,若无法循环利用,则包括泵芯装置在内的整个瓶容器将全部丢弃,资源浪费现象严重。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种可替换瓶,当瓶内液体消耗殆尽时,可以通过对储液瓶进行更换,即可继续使用,节约资源。

4.为实现上述发明目的,本发明提供了如下技术方案。

5.第一方面,一种可替换瓶,所述可替换瓶包括泵组件、外壳体、储液瓶,所述泵组件包括头帽、泵芯组件、支撑架,所述头帽开设出液口,所述泵芯组件可以将所述储液瓶内的液体传输至出液口,所述支撑架为所述泵芯组件提供支撑,所述外壳体与所述支撑架相对固定,所述储液瓶包括瓶体、底盖,所述底盖与所述外壳体可拆卸连接,所述储液瓶可通过所述底盖与所述外壳体的分离使所述瓶体可进出所述外壳体,所述泵芯组件至少部分位于所述储液瓶内。这样,在储液瓶内的消耗液消耗殆尽时,可以将储液瓶与外壳拆卸,换上装有消耗液的储液瓶,即可实现循环使用,外壳体的设置,使得储液瓶与阀芯组件的连接部分位于可替换瓶内部,不暴露于空气,可有效防止安装过程中消耗液的泄露与污染;本方案中,储液瓶的底盖与外壳体可拆卸连接,连接部位位于可替换瓶的外侧,一方面不容易产生诸如螺纹连接造成的内部螺纹锁死现象,另一方面也能不会影响到泵芯组件,同时,装卸过程中内部空间不存在摩擦,故不会因摩擦产生屑末。

6.结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实施例中,所述外壳体设置对称的壳体凹部,所述壳体凹部包括条形区,所述条形区设置凹部止转筋,所述凹部止转筋相对所述壳体凹部表面向外突出,所述底盖包括与所述壳体凹部对应的定位凸起,所述定位凸起可以旋入所述壳体凹部,所述定位凸起旋入所述壳体凹部后,所述凹部止转筋可防止所述定位凸起退回转动。在此实施例中,通过外壳体设置包括条形区的壳体凹部以及凹部止转筋,底盖设置定位凸起,从而实现底盖与外壳体的可拆卸连接,凹部止转筋的设置可以防止定位凸起退回转动,从而实现储液瓶与外壳体固定的稳定性,相比储液瓶与外壳体通过螺纹等其他形式而言,固定的稳定性更好,以螺纹连接为例做比较,由于是循环使用,所以在一定时间后,螺纹会存在磨损,螺纹连接会产生松动,造成储液瓶晃动,同时,因为可替换瓶在使用时通常是手持位置为外壳体,此种固定方式可以使外壳体的作用力直接作用于储液瓶,相对储液瓶与泵组件固定的形式而言,储液瓶脱落的风险较低。

7.结合第一方面或第一方面的第一种实施例,在第一方面的第二种可能的实施例

中,所述储液瓶包括瓶活塞,所述瓶活塞可从瓶体下部的开口进入,所述底盖设置定位部为所述瓶体定位,所述定位部为环形或环形的一部分,所述定位部相对底盖底部向上突出。在此实施例中,底盖设置定位部为瓶体定位,可以使瓶体与底盖的位置限定更为准确,防止瓶体相对底盖的位置偏差,方便底盖与瓶体的固定。

8.结合第一方面的第二种实施例,在第一方面的第三种可能的实施例中,所述底盖设置通孔,所述底盖与所述瓶活塞形成的空间通过所述通孔连通外部大气。

9.结合第一方面的第二种实施例,在第一方面的第四种可能的实施例中所述瓶体的外壁下端设置瓶体外壁扣环、瓶体外壁止转筋,所述底盖设置底盖凹槽、底盖止转筋,所述底盖凹槽与所述瓶体外壁扣环扣合,所述瓶体外壁止转筋与所述底盖止转筋配合。在此实施例中,通过在瓶体的外壁设置瓶体外壁扣环、瓶体外壁止转筋,在底盖设置底盖凹槽、底盖止转筋实现瓶体与底盖的固定并可防止相对转动。

10.结合第一方面或第一方面的第一至第四种任一种实施例,在第一方面的第五种可能的实施例中,所述支撑架包括中节、内盖,所述内盖设置于所述中节内部,所述内盖包括内盖定位部、外壳固定部、支撑连接部,所述内盖定位部顶端与所述中节内壁相抵接,所述外壳固定部的外壁包括设置第一止转筋、内盖槽环,所述外壳体上端口内壁设置外壳止转筋、外壳凸环,所述第一止转筋与所述外壳止转筋配合,所述内盖槽环与所述外壳凸环扣合,所述支撑连接部设置第二止转筋、扣筋,所述中节内壁设置中节止转筋、中节槽环,所述第二止转筋与所述中节止转筋配合,所述扣筋与所述中节槽环扣合。本实施例中,通过设置止转筋配合、槽环扣筋配合等结构,实现部件之间的固定以及防转动效果。

11.结合第一方面的第五种实施例,在第一方面的第六种可能的实施例中,所述泵芯组件包括活塞组件、泵体,所述活塞组件内设有液体通道与所述头帽的出液口相通,所述泵体包括泵体凸环,所述内盖包括泵芯支撑部,所述泵芯支撑部包括环形扣线,所述泵芯组件可以自上而下插入所述内盖使所述泵体凸环与所述环形扣线扣合。在此实施例中,泵芯组件可自上而下插入内盖,同时也方便在不影响储液瓶的情形下,将泵芯组件从上端拆除,在泵芯组件出现故障时,可以较为方便的更换(以化妆品液态物为例,很多都是比较昂贵的,因此,在泵芯组件出现故障时,直接丢弃较为可惜)。

12.结合第一方面的第六种实施例,在第一方面的第七种可能的实施例中,所述可替换瓶包括垫片,所述内盖包括内盖中枢部,所述垫片套设于所述泵体,所述垫片的内径与所述泵体外径相适应,所述垫片与所述内盖中枢部相抵接,所述瓶体包括瓶颈,所述瓶颈开设瓶口,所述瓶口上端面与所述垫片抵接。在此实施例中,瓶口上端面与垫片抵接,一方面,可以防止储液瓶因上下存在自由度而晃动,另一方可以起到密封效果,另外与可以防止在运输过程中可替换瓶倒置或横放导致液态物流出的情形。

13.结合第一方面,在第一方面的第八种可能的实施例中,所述瓶体包括瓶颈,所述瓶颈开设瓶口,所述瓶口内壁设置内壁凸环,未启用的所述储液瓶可用顶盖密封,所述顶盖底部设置环形柱,所述环形柱与所述内壁凸环相抵接,所述环形柱的外径与所述瓶口的内径相适应,所述储液瓶的瓶口外部与所述顶盖螺纹连接。在此实施例中,螺纹连接不具有密封效果,通过瓶口内壁设置内壁凸环、底盖底部设置环形柱,从而实现对未启用储液瓶的密封效果。

附图说明

14.图1是本发明可替换瓶的一种实施方式的剖面示意图。

15.图2是图1所示可替换瓶的局部剖面示意图。

16.图3是图1所示可替换瓶的内盖立体示意图。

17.图4是图1所示可替换瓶的内盖剖面示意图。

18.图5是图1所示可替换瓶的中节立体示意图。

19.图6是图1所示可替换瓶的中节剖面示意图。

20.图7是图1所示可替换瓶的储液瓶剖面示意图。

21.图8是图7所示储液瓶的瓶体立体示意图。

22.图9是图7所示储液瓶的剖面示意图。

23.图10是未使用的储液瓶的剖面示意图(包含顶盖)。

24.图11是图7所示储液瓶的底盖立体示意图。

25.图12是图7所示储液瓶的底盖俯视图。

26.图13是图7所示储液瓶的底盖剖面示意图。

27.图14是图1所示可替换瓶的外壳体立体示意图。

28.图15是图1所示可替换瓶的外壳体侧面示意图。

29.图16是图1所示可替换瓶的剖面示意图。

具体实施方式

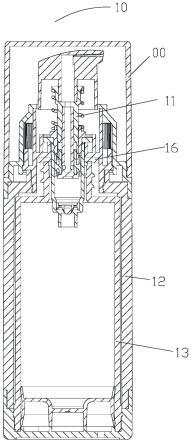

30.图1示意了可替换瓶10的剖面图,包括泵组件11、外壳体12、储液瓶13、垫片16。当然,与可以包括外罩00。

31.图2为图1所示可替换瓶10的局部剖面示意图,如图2所示,泵组件11包括头帽111、泵芯组件112、支撑架113。头帽111开设出液口,泵芯组件112可以将储液瓶13内的液体传输至出液口,支撑架113为泵芯组件112提供支撑,外壳体12与支撑架113相对固定。泵芯组件112至少部分位于储液瓶13内。

32.泵芯组件112包括活塞组件1121、泵体1122、下阀1123、弹簧1124。活塞组件1121内设有液体通道与头帽111的出液口相通。

33.泵体1122包括泵体凸环1127,泵体凸环1127自泵体沿径向向外延伸。

34.支撑架113包括中节14、内盖15。内盖15设置于中节14内部。中节14、内盖15中空。内盖15套设于泵芯组件112。

35.如图3、图4所示,内盖15包括内盖定位部151、外壳固定部152、支撑连接部153、泵芯支撑部158、内盖中枢部150。内盖定位部151顶端与中节14内壁相抵接。外壳固定部152的外壁设置第一止转筋154、内盖槽环155。支撑连接部153设置第二止转筋156、扣筋157。泵芯支撑部158包括环形扣线159,泵芯组件112可以自上而下插入内盖15使泵体凸环1127与环形扣线159扣合。内盖中枢部150与外壳固定部152形成内盖瓶口腔。

36.如图5、图6所示,中节14内壁设置中节止转筋141、中节槽环142。第二止转筋156与中节止转筋141配合,扣筋157与中节槽环扣合。

37.如图7所示,储液瓶13包括瓶体131、底盖132、瓶活塞134。瓶体131包括瓶颈130。如图1所示,瓶颈130至少部分位于内盖瓶口腔。泵芯组件112至少部分位于瓶颈130内。当然,

所示泵芯组件112可以与管道连接,管道通至靠近储液瓶13底部。

38.如图8、图9所示,瓶颈130开设瓶口137。瓶口137内壁设置内壁凸环138。

39.垫片16套设于泵体1122,垫片16的内径与泵体1122外径相适应。垫片16与内盖中枢部150相抵接。瓶口137上端面与垫片16抵接。

40.瓶体131的外壁下端设置瓶体外壁扣环1311、瓶体外壁止转筋1312。瓶活塞134可以从瓶体131下部的开口进入。

41.如图10所示,未启用的储液瓶可用顶盖17密封。顶盖17底部设置环形柱171,环形柱171与内壁凸环138相抵接。环形柱171的外径与瓶口137的内径相适用。瓶口137外部与顶盖17螺纹连接。

42.如图11、12、13所示,底盖132设置定位部135、通孔136、底盖凹槽1321、底盖止转筋1322、定位凸起133。定位部135为环形或环形的一部分,相对底盖132底部向上突出,定位部135为瓶体131定位。底盖132与瓶活塞134形成的空间通过通孔136连通外部大气。

43.底盖凹槽1321与瓶体外壁扣环1311扣合,瓶体外壁止转筋1312与底盖止转筋1322配合。

44.如图14、15、16所示外壳体12设置对称的壳体凹部121,壳体凹部121包括条形区1211,壳体凹部121设置凹部止转筋122。凹部止转筋122相对壳体凹部121表面向外突出。定位凸起133与壳体凹部121对应,定位凸起133可以旋入壳体凹部121,定位凸起133旋入壳体凹部121后,凹部止转筋可防止定位凸起133退回转动。底盖132与外壳体12可拆卸连接,储液瓶13可通过底盖132与外壳体12的分离使瓶体131可进出外壳体12。

45.外壳体12的上端口内壁设置外壳止转筋123、外壳凸环124。第一止转筋154与壳体止转筋123配合,内盖槽环155余外壳凸环124扣合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1