一种隔油沉淀事故池的制作方法

1.本实用新型属于交通污水处理装置技术领域,具体涉及一种隔油沉淀事故池。

背景技术:

2.规范和环评对雨水排放的要求。根据《公路环境保护设计规范》(jtgb04-2010)规定,公路在经过水环境质量要求较高的水体时,路面径流雨水在排入该水体前应设置沉淀池处理;另外,根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究,60分钟内路面径流主要污染物的平均浓度分别为ss100mg/l、bod55.08mg/l、石油类11.25mg/l,因此环评会要求排入高标准水体的路面或者桥面雨水需经过隔油沉淀处理。目前并没有一种规范或者图集严格规定隔油沉淀池的形式,公路中常见的做法是利用道路边沟收集雨水后通过片石材质的沉淀槽+隔油板来达到隔油沉淀效果,该种做法密封性差、占地较大且无法满足切换功能,因此我们需要一种密封性佳、占地小且能自由切换的隔油沉淀池。

3.环评对事故废水储存的要求。当运载危险品车辆在路面或者桥面发生事故导致液体泄漏时,可能会出现泄露的液体通过雨水管直接排入水体内,因此对于高标准水体,环评还要求对事故废水进行储存。事故池常用在化工企业内,作为一种污水处理构筑物,而在路桥领域没有严格的规范和图集对池型和控制进行要求。事故池主要分为在线式和离线式,在线式即所有排水都经过事故池,满水后再溢流进入下游水体,这种形式缺点在于每场降雨后需及时排干池内存水,给事故废水腾出储存空间;离线式通过阀门或者闸门控制仅允许事故时的废水进入事故池,所以还需要在管道排入水体前设置闸门,保证事故废水不会排入水体内。

4.通过以上分析可知,常规做法的隔油沉淀池和事故储存池基本都是分建形式,其占地较大、土建成本较高且对地形适应能力较差。分建式隔油沉淀事故池由于受本身结构形式以及施工空间要求影响,导致对其布置的场所有较高的尺寸要求。由此,需要有一种隔油沉淀事故池,将三种功能合并,减小占地、降低造价,并且增强对不同地形的适应能力。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种隔油沉淀事故池,该隔油沉淀事故池采用离线式事故池,组合隔油沉淀及事故储存功能于一体,简单高效。

6.本实用新型的上述目的可以通过以下技术方案来实现:一种隔油沉淀事故池,包括进水区、事故储存区和设于事故储存区两侧的隔油沉淀区,所述事故储存区两端靠近所述进水区处设有事故废水进水口,所述事故废水进水口位置处设有事故储存控制闸门,所述隔油沉淀区靠近所述进水区处设有雨水进水口,所述雨水进水口位置处设有隔油沉淀控制闸门。

7.优选的,所述事故储存控制闸门或所述隔油沉淀控制闸门为电动闸门、手动闸门或手电两用闸门。

8.优选的,所述事故废水进水口或所述雨水进水口的形状为方形或圆形。

9.优选的,所述隔油沉淀区包括隔油区、沉淀区、第一沉泥区和出水区,所述隔油区包括竖向设于所述沉淀区中的高度可调的隔油板,且所述隔油板设置在靠近出水区位置,所述沉淀区的底部具有倾斜的第一斜坡,所述第一沉泥区位于所述第一斜坡的下方,所述第一斜坡的坡度为1%~10%。

10.优选的,所述沉淀区上方设有用于检修第一沉泥区的第一盖板;所述隔油区上方设有用于除油的第二盖板;所述第一沉泥区上方设有用于清理沉泥的第三盖板。

11.优选的,所述事故储存区的底部设有第二斜坡,所述第二斜坡的下方设有第二沉泥区,所述第二斜坡的坡度为1%~10%。

12.优选的,所述事故储存区的上方设有用于事故储存区检修的第四盖板和用于抽运和清理沉泥的第五盖板。

13.优选的,所述进水区上方设置有进水区检修盖板。

14.与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:

15.(1)本实用新型装置是涉及公路、高速路及市政道路桥梁等交通道路的受污染雨水及事故废水收集处理装置,是一种将隔油沉淀及事故储存功能融为一体的新型装置,通过此装置可实现正常情况下降雨的隔油沉淀功能以及事故情况下的废水储存功能;

16.(2)本实用新型装置包含隔油沉淀及事故储存功能,本装置分为隔油沉淀区以及事故储存区,可根据运行工况需求对不同功能区的尺寸进行设计,实现各模块的可调功能;

17.(3)本实用新型装置可进行功能切换,隔油沉淀区与事故储存区之间的切换通过闸门实现,根据运行需求,闸门可选用手动启闭、电动启闭或者手电两用型启闭形式,即实现各模块的可控功能;

18.(4)因此,当桥梁和道路未发生事故时,雨水通过本实用新型装置的隔油区、沉淀区进行预处理后排入下游水体;当桥梁或道路发生事故,通过本装置的闸门切换,可将事故废水收集进入事故储存区储存。

附图说明

19.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:

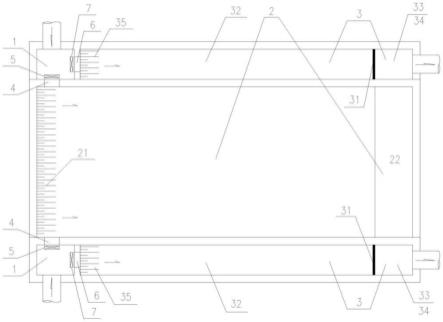

20.图1是实施例1中的隔油沉淀事故池的平面示意图;

21.图2是实施例1中的隔油沉淀区剖面示意图;

22.图3是实施例1中的事故储存区剖面示意图。

具体实施方式

23.实施例1

24.如图1-3所示,本实施例提供的一种隔油沉淀事故池,包括进水区1、事故储存区2和设于事故储存区两侧的隔油沉淀区3,所述事故储存区2两端靠近所述进水区1处设有事故废水进水口4,所述事故废水进水口4位置处设有事故储存控制闸门5,所述隔油沉淀区3靠近所述进水区1处设有雨水进水口6,所述雨水进水口6位置处设有隔油沉淀控制闸门7。

25.事故储存控制闸门5或隔油沉淀控制闸门7可以为电动闸门、手动闸门或手电两用闸门,本实施例中为电动闸门。

26.所述事故废水进水口4或所述雨水进水口6的形状可以为方形或圆形,本实施例中

为方形。

27.所述隔油沉淀区3包括隔油区31、沉淀区32、第一沉泥区33和出水区34,所述隔油区31包括竖向设于所述沉淀区中的高度可调的隔油板,且所述隔油板设置在靠近出水区34位置,所述沉淀区32的底部具有倾斜的第一斜坡35,所述第一沉泥区33位于所述第一斜坡35的下方,所述第一斜坡35的坡度为1%~10%。本实施例中为5%。

28.所述沉淀区32上方设有用于检修第一沉泥区的第一盖板36;所述隔油区31上方设有用于除油的第二盖板37;所述第一沉泥区33上方设有用于清理沉泥的第三盖板38。

29.所述事故储存区2的底部设有第二斜坡21,所述第二斜坡21的下方设有第二沉泥区22,所述第二斜坡的坡度为1%~10%。本实施例中第二斜坡的坡度为5%。

30.所述事故储存区2的上方设有用于事故储存区检修的第四盖板23和用于抽运和清理沉泥的第五盖板24。

31.所述进水区1上方设置有进水区检修盖板11。

32.采用本实用新型中的隔油沉淀事故池,当桥梁和道路未发生事故时,雨水通过本装置的隔油区、沉淀区进行预处理后排入下游水体;当桥梁或道路发生事故,通过本装置的闸门切换,可将事故废水收集进入事故储存区储存。

33.本实用新型中的隔油沉淀事故池包含隔油、沉淀及事故储存功能。本装置分为隔油沉淀区以及事故储存区,可根据运行工况需求对不同功能区的尺寸进行设计,实现各模块的可调功能。

34.本实用新型中的隔油沉淀事故池可进行功能切换。隔油沉淀与事故储存之间的切换通过闸门实现,根据运行需求,闸门可选用手动启闭、电动启闭或者手电两用型启闭形式,即实现各模块的可控功能。

35.在上述基础上,本实用新型中的隔油沉淀事故池中的各区间可实现可调可控,从而大大增加了本实用新型的适用性和实用性。

36.本实用新型的上述实施实例并不是对本实用新型保护范围的限定,本实用新型的实施方式不限于此,凡此种种根据本实用新型的上述内容,按照本领域的普通技术知识和惯用手段,在不脱离本实用新型上述基本思想的前提下,对本实用新型上述结构做出的其他形式的修改、替换和变更,均应落在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1