一种垂直硬驳岸河道近自然化改造系统的制作方法

本技术涉及河道改造领域,具体而言,特别是涉及一种垂直硬驳岸河道近自然化改造系统。

背景技术:

1、城市河道治理中,受限于土地等因素,驳岸大多采用硬质垂直驳岸形式,在防洪排涝等方面效果较好,但对河道的生态环境产生了一定影响。随着城市化的快速发展,目前大部分城市在河道空间的建设过程中,为了节省空间,降低成本,采取了裁弯取直、沟渠化,硬质化的方式来改造河道。这类河道河堤多采用混凝土、浆砌石块等硬质材料。硬质护岸隔断了坡面上下的水分、营养等能量的传输与交换,这就导致植物难以生长,影响动植物生存,破坏了河道的生态系统。其缺点主要有如下几点:1、水陆交界地带硬化后,阻断了水陆物质能量交换,干扰水循环,不利于动植物栖息;2、硬质材料不适宜植物生长,对地表径流污染无法起到拦截作用,水体自净能力减弱;3、景观效果较差,无法满足人们的审美需求。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型提供一种可以恢复城市河流生态系统的结构和功能,使其在满足城市与人类基本需求的前提下,合理控制干扰强度,使城市河流重新回归或趋向于一个生态平衡稳定的、具有一定服务功能的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统。

2、本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

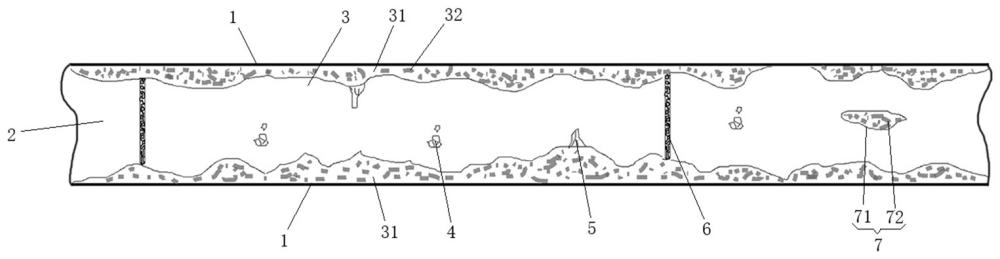

3、一种垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,包括两道硬化垂直驳岸、以及位于两道所述硬化垂直驳岸之间的河道,所述河道内设置有弯曲浅水通道、沿所述河道间隔设置的多组抛石、设置于所述河道或所述弯曲浅水通道两岸的若干丁坝、横跨所述河道或所述弯曲潜水通道的若干潜坝、以及位于所述河道内的若干生境岛。

4、上述改造系统,通过设置弯曲浅水通道使得河道恢复溪流的弯曲特性,通过设置抛石和丁坝增加或修复河道结构的复杂度和水利条件的多样性,通过设置潜坝塑造多样的地貌与环境,通过构建生境岛恢复河道水环境生态系统;因此,本实用新型通过在河道上修建弯曲浅水通道和生境岛,配合抛石、丁坝和潜坝等生态技术修复河流地貌多样性、生物群落多样性的动态稳定,无需拆除原有硬化河道的驳岸,在不影响河道防洪功能的基础下即可使城市河流重新回归或趋向于一个生态平衡稳定的、具有一定服务功能的再生城市河流系统。

5、可选地,在一种可能的实现方式中,所述弯曲浅水通道由贴近于所述河道岸边设置的软基护岸带修建而成,所述软基护岸带为设置于所述河道两岸的两组,,所述软基护岸带沿所述河道的岸线呈连续或者间断的弯曲曲线分布。

6、上述技术方案中,通过修建软基护岸带,并使得软基护岸带沿河道的岸线方向连续或者间断的呈弯曲状态分布,可以更加地贴近自然成型的河道岸线,增加河道的流动性,使水体的流动性更强,可以有效保证水体的自净能力。

7、可选地,在一种可能的实现方式中,所述生境岛包括滨水软基护岸、以及种植在所述滨水软基护岸上的植被,所述滨水软基护岸靠近于所述河道的中间设置。

8、上述技术方案中,通过修建生境岛来构建生物栖息地,增加河道的物种多样性,可以有效提高河道的生物自净能力。

9、可选地,在一种可能的实现方式中,所述软基护岸带和所述滨水软基护岸均包括围堰、以及填充在所述围堰内的泥土和土工膜三维网。

10、上述技术方案中,围堰的设置是为了方便构建出实际所需的软基护岸带的形状和滨水软基护岸的形状,其内部填充的泥土可以方便在上边种植植被,土工膜三维网则可以有效防止泥土的流失;同时,也可以利用围堰修建多形态的浅水通道、生态堤岸、生境岛、鱼巢、丁坝、堤堰等。

11、可选地,在一种可能的实现方式中,所述围堰由木桩、石块以及生态袋中的一种或者多种堆砌而成。

12、上述技术方案中,木桩、石块以及生态袋等通过堆砌、打桩等方式修建成围堰,可以有效提高围堰的稳固性,避免河流将河流冲垮,提高其抗洪能力。

13、可选地,在一种可能的实现方式中,所述软基护岸带上种植有低矮湿生植物以形成生态堤岸。

14、上述技术方案中,在软基护岸带种植低矮湿生植物,以构建生态堤岸,与生境岛相互配合,同步改善生物栖息环境,同时可以提高河道的观赏效果。

15、可选地,在一种可能的实现方式中,所述丁坝为多个,多个所述丁坝沿所述河道或所述弯曲浅水通道的两岸呈交叉错落分布。

16、上述技术方案中,丁坝可以与抛石相互配合,可以在一定程度上改变河流的方向,提高河道的流动性。

17、可选地,在一种可能的实现方式中,所述丁坝由石块或者原木呈一定角度堆放而成。

18、上述技术方案中,丁坝由石块或者原木堆放而成,材料简单且有效,通过人为堆放成不同的角度,可以在一定程度上引导河流的流向,提高河流的流动性。

19、可选地,在一种可能的实现方式中,所述潜坝设置在所述河道的枯水水面以下且由石块建造而成。

20、上述技术方案中,潜坝的设置可以调整水面比降及限制河底冲刷等功能的河道整治建筑物。利用石块建造横跨河道的结构,调节水流冲刷,阻拦砾石,在上游形成深水区,在下游形成深潭,塑造多样的地貌与环境。

21、本实用新型相较于现有技术的有益效果是:

22、本实用新型的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,通过在河道上修建弯曲浅水通道和生境岛,配合抛石、丁坝和潜坝等生态技术修复河流地貌多样性、生物群落多样性的动态稳定,即可以提升河道生态环境及生物多样性,恢复河道“水清、河畅、岸绿、景美、有鱼有草”的生态环境,增强河道水质自净能力,提升河道水质以及河道观赏性。

23、另外,本实用新型无需拆除原有硬化河道的驳岸,无需大拆大建,建成成本低廉,在不影响河道防洪功能的基础下即可使城市河流重新回归或趋向于一个生态平衡稳定的、具有一定服务功能的再生城市河流系统。

技术特征:

1.一种垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,包括两道硬化垂直驳岸、以及位于两道所述硬化垂直驳岸之间的河道,所述河道内设置有弯曲浅水通道、沿所述河道间隔设置的多组抛石、设置于所述河道或所述弯曲浅水通道两岸的若干丁坝、横跨所述河道或所述弯曲潜水通道的若干潜坝、以及位于所述河道内的若干生境岛。

2.根据权利要求1所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述弯曲浅水通道由贴近于所述河道岸边设置的软基护岸带修建而成,所述软基护岸带为设置于所述河道两岸的两组,所述软基护岸带沿所述河道的岸线呈连续或者间断的弯曲曲线分布。

3.根据权利要求2所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述生境岛包括滨水软基护岸、以及种植在所述滨水软基护岸上的植被,所述滨水软基护岸靠近于所述河道的中间设置。

4.根据权利要求3所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述软基护岸带和所述滨水软基护岸均包括围堰、以及填充在所述围堰内的泥土和土工膜三维网。

5.根据权利要求4所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述围堰由木桩、石块以及生态袋中的一种或者多种堆砌而成。

6.根据权利要求2所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述软基护岸带上种植有低矮湿生植物以形成生态堤岸。

7.根据权利要求1所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述丁坝为多个,多个所述丁坝沿所述河道或所述弯曲浅水通道的两岸呈交叉错落分布。

8.根据权利要求7所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述丁坝由石块或者原木呈一定角度堆放而成。

9.根据权利要求1所述的垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,其特征在于,所述潜坝设置在所述河道的枯水水面以下且由石块建造而成。

技术总结

本技术涉及一种垂直硬驳岸河道近自然化改造系统,包括两道硬化垂直驳岸、以及位于两道所述硬化垂直驳岸之间的河道,所述河道内设置有弯曲浅水通道、沿所述河道间隔设置的多组抛石、设置于所述河道或所述弯曲浅水通道两岸的若干丁坝、横跨所述河道或所述弯曲潜水通道的若干潜坝、以及位于所述河道内的若干生境岛。本技术通过在河道上修建弯曲浅水通道和生境岛,配合抛石、丁坝和潜坝等生态技术修复河流地貌多样性、生物群落多样性的动态稳定,无需拆除原有硬化河道的驳岸,在不影响河道防洪功能的基础下即可使城市河流重新回归或趋向于一个生态平衡稳定的、具有一定服务功能的再生城市河流系统。

技术研发人员:刘炳锋,曹运金,陈旭彬,吴裕庭,覃侠威

受保护的技术使用者:广东昌融环境科技有限公司

技术研发日:20230907

技术公布日:2024/5/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!