弹性复位桥梁支座的制作方法

本发明涉及桥梁、建筑和大型钢结构减震领域,具体地涉及一种弹性复位桥梁支座。

背景技术:

1、目前,具有弹性复位功能的支座是一种被动式减震装置,该装置具有让桥梁在水平承载后恢复初始状态的功能,并且广泛应用于桥梁、建筑、大型钢结构等结构减震领域。

2、上述支座的基本工作原理:在支座水平方向上加装弹性复位单元,因此,当桥梁沿桥向发生较大承载运动时,弹性复位单元提供水平向弹性约束力,从而促使桥梁沿反向恢复,以实现减轻地震、强风等较大荷载对结构破坏的目的。

3、现有技术中的弹性复位单元通常采用的技术方案有碟簧组、板簧、钢弹簧等结构形式。其中,碟簧组方案结构虽然能够提供较大的回复力,但由于其刚度较大,因此存在弹性位移小的问题;由于板簧组方案结构尺寸较大,从而导致支座需要占用较大空间,进而使得桥墩面布置空间的拥挤;钢弹簧方案的刚度较小,因而无法提供较大恢复力。

4、cn219137281u公开了一种临时路基结构,其包括路面基层,路面基层顶部安装有临时路基组件,临时路基组件包含有:路基主体、连接座、缓冲部、若干定位钉、四个连接螺栓、两个连接块以及两个连接插槽。该技术方案采用临时路基组件,在使用时首先铺设砂石层,随后通过若干定位钉以及四个连接螺栓将路基主体进行固定,利用若干定位钉以及四个连接螺栓增加路基主体与路面基层增加接触面积,从而增加路基主体安装的稳定性,且采用缓冲部能够在车辆路过时,起到减震的目的。该装置虽然能够起到一定的减震效果,但是其需要占用较大空间,并且仍然无法提供较大恢复力。

5、因此,在本领域希望提供一种弹性复位桥梁支座,以解决上述技术问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提出一种弹性复位桥梁支座,其能够在弹性复位机构的作用下具备弹性复位能力,并且在弹性复位机构沿桥向方向运动并与挡块抵接时,弹性件能够更容易地向内收缩以储存最大的回复力,从而在沿桥向作用力消失后保证弹性复位桥梁支座能够顺利地复位。

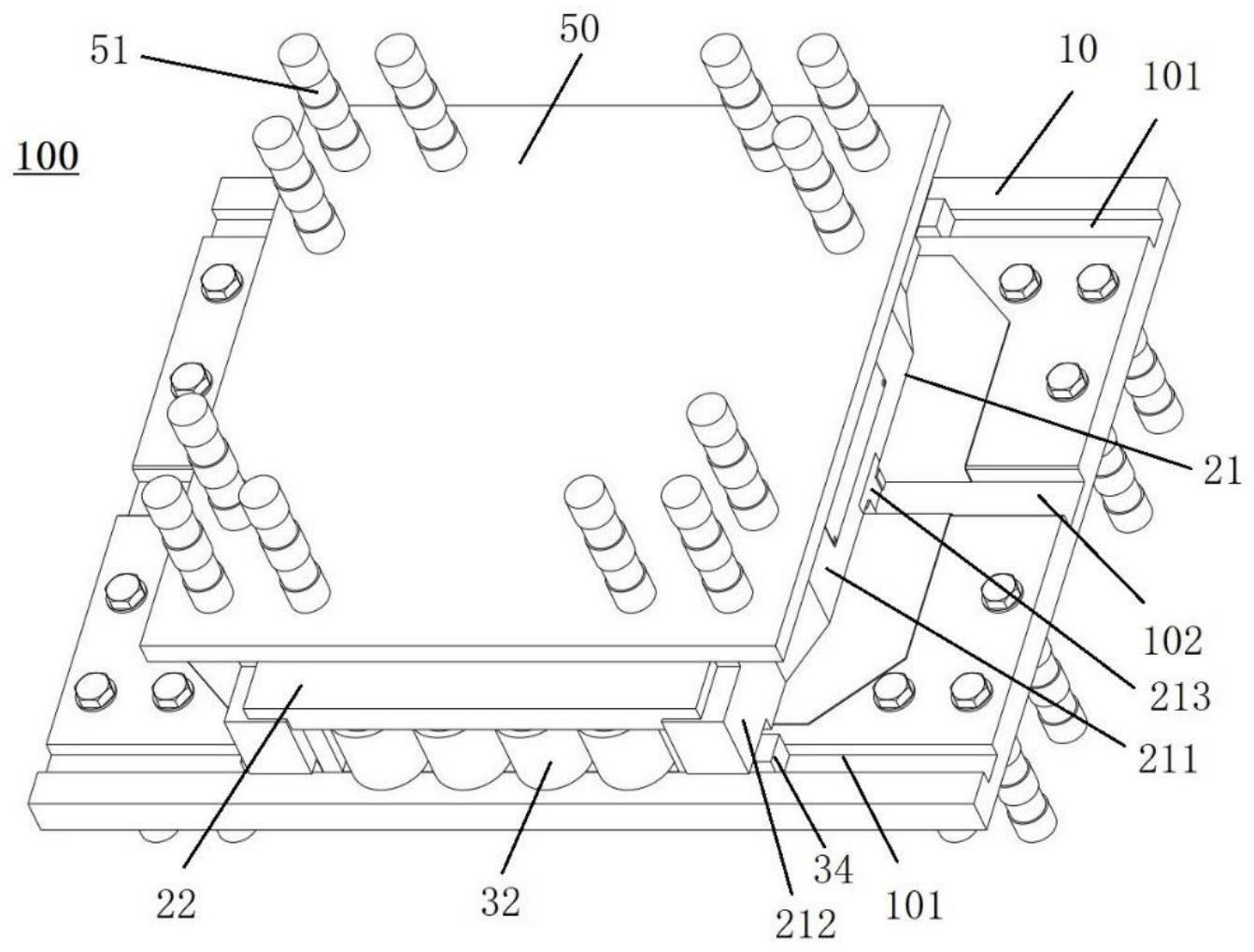

2、根据本发明,提供了一种弹性复位桥梁支座,包括第一锚碇板,

3、主体机构,其包括设置在所述第一锚碇板上的底盆,以及

4、设置在所述第一锚碇板上并处于所述底盆的两侧的弹性复位机构,所述弹性复位机构包括一对间隔布置的承压单元,以及设置在两个所述承压单元之间的弹性单元。

5、在一个实施例中,在所述第一锚碇板上设有一对对称布置的第一滑道,在两个所述第一滑道上均设有所述弹性复位机构。

6、在一个实施例中,所述主体机构还包括设置在所述底盆上的固定滑轨,

7、所述承压单元构造成u型结构,并且包括连杆,以及设置在所述连杆的两端的滑块,其中一个所述滑块与所述第一滑道形成滑动连接,另一个所述滑块与所述固定滑轨形成滑动连接。

8、在一个实施例中,所述弹性单元包括多个串联布置的构造成弧形结构的弹性件,以及固定在相邻的所述弹性件之间并分别与所述第一滑道和所述固定滑轨形成滑动连接的限位块。

9、在一个实施例中,在所述第一滑道内设有用于与所述承压单元抵接的挡块,

10、其中,所述弹性件构造成能够在外力作用下沿桥向运动,并且在所述承压单元与所述挡块抵接时向内收缩,直至相邻的所述限位块之间和相邻的所述滑块与所述限位块之间相互抵接。

11、在一个实施例中,所述底盆包括构造成内圆外方形式的第一底盆部分,以及从所述第一底盆部分的两端向外延伸的构造成u型结构的第二底盆部分,其中,所述固定滑轨固定在所述第二底盆部分的顶部,所述弹性复位机构设置在所述第二底盆部分内,所述挡块处于所述第二底盆部分的下方。

12、在一个实施例中,在所述第一锚碇板上设有处于两个所述第一滑道之间的第二滑道,

13、在所述第一底盆部分的下端面处设有用于与所述第二滑道适配的导轨件。

14、在一个实施例中,在所述第一底盆部分与所述第一锚碇板之设有耐磨板。

15、在一个实施例中,所述主体机构还包括设置在所述第一底盆部分内的活塞,以及设置在所述活塞与所述第一底盆部分之间的构造成球面形式的衬板,其中,在所述衬板与所述第一底盆部分和所述活塞之间均设有摩擦副。

16、在一个实施例中,所述弹性复位桥梁支座还包括设置在所述底盆的上方的第二锚碇板,以及分别设置在所述第一锚碇板与所述第二锚碇板上的锚固件,所述活塞的上端面嵌入到所述第二锚碇板内。

17、与现有技术相比,本发明的优点在于:

18、其一、本发明在弹性复位机构的作用下具备了弹性复位能力。在弹性复位机构沿桥向方向运动并与挡块抵接时,弹性件能够更容易地向内收缩以储存最大的回复力,从而在沿桥向作用力消失后保证弹性复位桥梁支座能够顺利地复位。

19、其二、本发明中的弹性单元由串联在一起的四组弹性件组成,从而保证了弹性复位桥梁支座沿桥向方向尺寸的可控性,进一步地提高了尺寸优越性。在其他实施例中,弹性单元可以根据实际需求对弹性件的数量进行增减。

20、其三、本发明通过设置在承压单元的两端的限位块和限位块以及设置在弹性单元的两端的滑块和滑块,从而确保弹性件在过载情况下仍不会发生塑性变形的情况。

21、在弹性件在沿桥向作用力的作用下向内收缩至最小时,相邻的限位块之间和相邻的滑块与限位块之间相互对应抵接,从而能够有效地限制弹性件在第一滑道上的运动行程,进而避免了弹性件在过载沿桥向作用力的作用下而出现塑性变形的情况。换句话说,在限位块与滑块相互对应抵接时实现了载荷的转移,即沿桥向作用力由弹性件承受转变为由限位块与滑块承受,从而确保弹性件能够始终处于弹性形变的范围内。

技术特征:

1.一种弹性复位桥梁支座,包括:

2.根据权利要求1所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,在所述第一锚碇板(10)上设有一对对称布置的第一滑道(101),在两个所述第一滑道(101)上均设有所述弹性复位机构。

3.根据权利要求2所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,所述主体机构还包括设置在所述底盆(21)上的固定滑轨(22),

4.根据权利要求3所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,所述弹性单元包括多个串联布置的构造成弧形结构的弹性件(32),以及固定在相邻的所述弹性件(32)之间并分别与所述第一滑道(101)和所述固定滑轨(22)形成滑动连接的限位块。

5.根据权利要求4所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,在所述第一滑道(101)内设有用于与所述承压单元抵接的挡块(34),

6.根据权利要求5所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,所述底盆(21)包括构造成内圆外方形式的第一底盆部分(211),以及从所述第一底盆部分(211)的两端向外延伸的构造成u型结构的第二底盆部分(212),其中,所述固定滑轨(22)固定在所述第二底盆部分(212)的顶部,所述弹性复位机构设置在所述第二底盆部分(212)内,所述挡块(34)处于所述第二底盆部分(212)的下方。

7.根据权利要求6所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,在所述第一锚碇板(10)上设有处于两个所述第一滑道(101)之间的第二滑道(102),

8.根据权利要求7所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,在所述第一底盆部分(211)与所述第一锚碇板(10)之设有耐磨板(40)。

9.根据权利要求8所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,所述主体机构还包括设置在所述第一底盆部分(211)内的活塞(23),以及设置在所述活塞(23)与所述第一底盆部分(211)之间的构造成球面形式的衬板(24),其中,在所述衬板(24)与所述第一底盆部分(211)和所述活塞(23)之间均设有摩擦副(25)。

10.根据权利要求1到9中任一项所述的弹性复位桥梁支座,其特征在于,所述弹性复位桥梁支座还包括设置在所述底盆(21)的上方的第二锚碇板(50),以及分别设置在所述第一锚碇板(10)与所述第二锚碇板(50)上的锚固件(51),所述活塞(23)的上端面嵌入到所述第二锚碇板(50)内。

技术总结

本发明提供了一种弹性复位桥梁支座,包括第一锚碇板,主体机构,其包括设置在所述第一锚碇板上的底盆,以及设置在所述第一锚碇板上并处于所述底盆的两侧的弹性复位机构,所述弹性复位机构包括一对间隔布置的承压单元,以及设置在两个所述承压单元之间的弹性单元。本发明具备弹性复位能力,并且在弹性复位机构沿桥向方向运动并与挡块抵接时,弹性件能够更容易地向内收缩以储存最大的回复力,从而在沿桥向作用力消失后保证弹性复位桥梁支座能够顺利地复位。

技术研发人员:韩鹏飞,曾挚,杨春平,夏俊勇,孔令俊

受保护的技术使用者:株洲时代新材料科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!