显示装置的制作方法

1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置。

背景技术:

2.有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示屏作为人机交互的新一代枢纽,在为消费者提供适时信息、提高视觉体验等方面,具有举足轻重的作用。近年来,经历过新一轮的高屏占比形态的全面屏手机应用迭代更新后,业内各大主流终端品牌商所选用屏幕的屏占比已经超过85%。高屏占比显示屏一直是各大手机、平板电脑终端厂商重点关注研究点之一。随着消费者对屏幕的要求的提高,近几年相继出现了瀑布屏、四面曲屏等终端产品。而为了保证前置摄像头能透过屏幕显示区实现摄像功能,需要在屏幕上打孔用于光线透过,而无法实现真正意义上的全面屏显示。

3.针对提高屏占比显示和前置拍摄双层功能的需求,已知的一种屏下摄像头显示装置通过一张柔性oled显示屏在盖板下的滑卷动作,实现将摄像头隐藏于屏幕底下和展开拍摄的功能。此种设计方式避开了在屏幕上设置摄像头透光孔的设计缺陷,能够同时兼顾屏幕全屏显示和前置拍照两种功能。

4.然而,这种类型的显示装置存在息屏状态下,人眼可观察到炫光现象,屏幕表面反光发白的情况,成为亟待解决的问题。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本技术提供一种显示装置,其能够降低息屏状态下的炫光。

6.本技术提供一种显示装置,其包括:

7.柔性显示模组,包括出光面;

8.盖板,设置于所述柔性显示模组的所述出光面;

9.气体介质层,填充于所述柔性显示模组与所述盖板之间;以及

10.第一抗反射层,设置于所述柔性显示模组靠近所述气体介质层的表面上,所述第一抗反射层的折射率大于所述气体介质层的折射率。

11.可选的,在一种实施方式中,所述显示装置还包括:

12.中框,包括底板和设置于底板上的侧壁;

13.卷轴机构,可转动地设置于中框内,且位于中框的一端;以及

14.感光元件,设置于所述中框内,且位于所述中框的另一端;

15.其中,所述柔性显示模组设置在所述卷轴机构上,所述柔性显示模组包括相连接的第一部分与第二部分,所述第一部分位于所述卷轴机构靠近所述底板的一侧并通过设置于所述底板上的预紧机构与所述中框连接,所述第二部分位于所述卷轴机构远离所述底板的一侧,所述柔性显示模组被设置为可相对所述中框往复运动以裸露或遮挡所述感光元件。

16.可选的,在一种实施方式中,所述柔性显示模组包括柔性显示面板和设置于所述

柔性显示面板靠近所述盖板一侧的保护层,所述保护层的折射率大于所述第一抗反射层的折射率。

17.可选的,在一种实施方式中,所述第一抗反射层的折射率为n1,所述气体介质层的折射率为n0,所述保护层的折射率为ni,n0、ni以及ni满足下式:

[0018][0019]

可选的,在一种实施方式中,所述第一抗反射层的厚度为h1,第一入射光的波长为λ1,所述第一抗反射层的折射率为n1,h1、λ1以及n1满足下式:

[0020]

h1=(1

±

30%)*(λ1/4n1)

[0021]

其中,λ1选自550纳米、620纳米至760纳米、或者577纳米至597纳米中的任一个。

[0022]

可选的,在一种实施方式中,所述保护层的折射率为2.0至2.1,所述气体介质层为空气层,所述空气层的厚度范围为0.1毫米至0.2毫米,所述第一抗反射层的折射率范围为1.2至1.45。

[0023]

可选的,在一种实施方式中,所述显示装置还包括第二抗反射层,所述第二抗反射层设置于所述盖板远离所述柔性显示模组的表面上,所述第二抗反射层的折射率大于空气的折射率。

[0024]

可选的,在一种实施方式中,所述盖板的折射率大于所述第二抗反射层的折射率。

[0025]

可选的,在一种实施方式中,所述第二抗反射层的折射率为n2,空气的折射率为na,所述盖板的折射率为ng,n2、na以及ng满足下式:

[0026][0027]

可选的,在一种实施方式中,所述第一抗反射层的厚度为h1,第一入射光的波长为λ1,所述第一抗反射层的折射率为n1,h1、λ1以及n1满足下式:

[0028]

h1=(1

±

30%)*(λ1/4n1)

[0029]

和/或

[0030]

所述第二抗反射层的厚度为h2,第二入射光的波长为λ2,所述第二抗反射层的折射率为n2,h2、λ2以及n2满足下式:

[0031]

h2=(1

±

30%)*(λ2/4n2)

[0032]

其中,λ1和λ2分别独立地选自550纳米、620纳米至760纳米或者577纳米至597纳米中的任一个。

[0033]

本技术通过使第一抗反射层与气体介质层的界面处的反射光与第一抗反射层与柔性显示模组的界面处的反射光至少部分相消,利用薄膜干涉的原理减少光的反射。

附图说明

[0034]

为了更清楚地说明本技术中的技术方案,下面将对实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施方式,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0035]

图1是本技术的显示装置在全屏显示模式下的平面示意图。

[0036]

图2是本技术的显示装置在全屏显示模式下的结构示意图。

[0037]

图3是本技术的显示装置在感光模式下的平面示意图。

[0038]

图4是本技术的显示装置在感光模式下的结构示意图。

[0039]

图5是现有技术的显示装置对环境光的反射情况的示意图。

[0040]

图6是另一种现有技术的显示装置对环境光的反射情况的示意图。

[0041]

图7是本技术的一个实施方式的显示装置的结构示意图。

[0042]

图8是环境光在本技术的气体介质层、第一抗反射膜以及保护层中传播的示意图。

[0043]

图9是本技术的一个实施方式的显示装置的部分膜厚叠构的示意图。

[0044]

图10为模拟图9中所示的膜厚叠构的反射率随着厚度变化的趋势示意图。

[0045]

图11为模拟图6中所示的膜厚叠构的反射率随着厚度变化的趋势示意图。

具体实施方式

[0046]

下面将结合本技术实施方式中的附图,对本技术中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施方式仅仅是本技术一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本技术中的实施方式,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本技术保护的范围。

[0047]

在本技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接,也可以包括第一和第二特征不是直接连接而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。

[0048]

本技术提供一种显示装置。本技术实施例中的显示装置可以为手机、平板电脑、电子阅读器、电子展示屏、笔记本电脑、手机、增强现实(augmented reality,ar)\虚拟现实(virtual reality,vr)设备、媒体播放器、可穿戴设备、数码相机、车载导航仪等。

[0049]

请参考图1和图2,本实施方式中的显示装置100为手机。显示装置100具有柔性可滑卷式模组叠构。显示装置100包括中框10、卷轴机构20、感光模组30以及柔性显示模组40。中框10包括底板11和设置于底板11上的侧壁12。卷轴机构20可转动地设置于中框10内,且位于中框10的一端。感光模组30设置于中框10内,且位于中框10的另一端。换句话说,卷轴机构20与感光模组30相对设置在中框10内的两端。柔性显示模组40设置在卷轴机构20上,柔性显示模组40包括相连接的第一部分41与第二部分42,第一部分41位于卷轴机构20靠近底板11的一侧并通过设置于底板11上的预紧机构50与中框10连接,第二部分42位于卷轴机构20远离底板11的一侧。柔性显示模组40被设置为能相对中框10在第一方向x上往复运动以裸露或遮挡感光模组30,以实现显示装置100在全屏显示模式和感光模式之间的自由切换。可选的,预紧机构50可以为弹簧。预紧机构50使得屏体能够始终保持适度的预紧力,从而保证屏幕在使用过程中处于平直状态,确保屏幕较佳的显示效果。可选的,感光模组30包括前置摄像头、面容识别传感器等。

[0050]

另外,显示装置100还包括设置于柔性显示模组40远离底板11一侧的盖板60。盖板60用于保护柔性显示模组40等。盖板60的材料可以为塑料或者玻璃。

[0051]

如图1和图2所示,在全屏显示模式下,柔性显示模组40遮挡感光模组30,以实现全面屏显示,提高手机的显示屏占比。请参考图3和图4,使卷轴机构20顺时针旋转带动柔性显示模组40整体向显示装置100的中框10内部实现卷曲动作,使得柔性显示模组40在盖板60下方向下滑动,从而将隐藏在柔性显示模组40下方的感光模组30显露出来,实现前置拍摄功能或者面容识别等功能。此时,显示装置100切换为感光模式,兼顾拍摄或者识别功能。

[0052]

需要说明的是,虽然未示出,但显示装置100还包括安装于中框10上的驱动机构,柔性显示模组40止动安装于驱动机构上。其中,驱动机构能够相对中框10沿第一方向x往复运动,以带动柔性显示模组40裸露或遮挡感光模组30。

[0053]

由于柔性显示模组40需要在盖板60的保护下,在中框10内部完成滑卷动作,因此,柔性显示模组40与盖板60之间需要设置一定间隙,间隙被空气填满,形成空气层。需要说明的是,柔性显示模组40与盖板60之间的间隙也可以被其他气体填满,例如,氮气等惰性气体。因此,柔性显示模组40与盖板60之间的气体层统称为气体介质层70。空气层的存在会改变外界入射光(或者叫环境光)和柔性显示模组40发出的光线的传播路径。需要说明的是,外界入射光或者环境光是指使用环境中,由显示装置100之外的光源射入至显示装置100的照明光或者自然光。环境光会在盖板60与两侧空气层表面形成两次反射,反射率会相应提高,进入人眼后容易形成眩光效应和雾度增强的不良光学现象,影响手机的整体感官效果,从而在息屏状态下产生眩光。此外,在亮屏状态下,由于整体光强度透过率出现折损,显示亮度不高,影响显示效果。

[0054]

以下将通过光学反射公式具体说明眩光产生的原理。如图5所示,在传统手机模组设计中,柔性显示模组与盖板之间不存在空气层,环境光通过盖板进入柔性显示模组内部然后直接反射至人眼。以玻璃盖板为例,玻璃的折射率为ng=1.5,空气的折射率na为1,ne为反射率系数,其值为1,玻璃盖板的反射率r

λ

的计算公式(1)为:

[0055][0056]

通过此公式可以计算出,环境光通过单层玻璃发生反射后,光线的反射率大约为4%。即,当光从空气经过玻璃单面的时候,反射率是4%左右。实际上,单独测量玻璃的反射率一般在4.2%至4.5%的范围内。玻璃对于环境光的反射率在人眼可接受范围内,屏幕整体不会出现眩光或者雾度较重的现象。

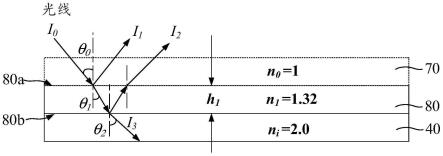

[0057]

而已知的一种显示装置的结构设计中的环境光在柔性显示模组240与盖板260中的传播路径如图6所示。首先,光线i0从空气a射入盖板260,光线i0的一部分在空气a与盖板260的界面处发生第一次反射,反射光i

’0进入人眼;光线i0的另一部分i1折射入盖板260中,光线i1的一部分在盖板260的上表面(即,空气a与盖板260的界面处)发生第二次反射,反射光i

’1进入人眼;光线i1的另一部分i2折射入盖板260中,并在柔性显示模组240与气体介质层270的界面处发生第三次反射,再发生两次折射,折射光i

’2进入人眼。由于盖板260两面均有空气层,在盖板260的上下表面均发生反射,则盖板260对于环境光的反射率大于8%。此外,光线在空气a与柔性显示模组240的界面处还发生一次反射,导致环境光在空气a、盖板260、气体介质层270与柔性显示模组240之间的反射率至少在8%以上。简而言之,环境光经过三次反射,最终三种不同强度的光线进入人眼,造成眩光和雾度增强。

[0058]

针对此,本技术提供一种显示装置100。请参考图7,显示装置100包括柔性显示模

组40、盖板60、气体介质层70以及第一抗反射(anti-reflection)层80。柔性显示模组40包括出光面40a和与出光面40a相对的入光面40b。盖板60设置于所述柔性显示模组40的出光面40a。气体介质层70填充于柔性显示模组40与盖板60之间。第一抗反射层80设置于柔性显示模组40靠近气体介质层70的表面上,第一抗反射层80的折射率大于气体介质层70的折射率。第一抗反射层80的作用是:使第一抗反射层80与气体介质层70的界面处的反射光与第一抗反射层80与柔性显示模组40的界面处的反射光至少部分相消。

[0059]

本技术通过在柔性显示模组40与气体介质层70之间形成第一抗反射层80,第一抗反射层80的折射率大于气体介质层70的折射率,当光线从光疏介质进入光密介质时,通过使第一抗反射层80与气体介质层70的界面处的反射光与第一抗反射层80与柔性显示模组40的界面处的反射光至少部分相消,利用薄膜干涉的原理减少光的反射。

[0060]

具体地,柔性显示模组40包括柔性显示面板41和设置于柔性显示面板靠近盖板60一侧的保护层42。可以理解,柔性显示模组40还包括设置于柔性显示面板与保护层42之间的偏光片43,以及其他未示出的膜层,例如触控层,光学胶层等。虽然未图示,柔性显示面板41包括柔性基板和设置于柔性基板上的有机发光二极管器件。根据驱动类型,柔性显示面板41可以为主动矩阵有机发光二极管(active matrix organic light-emitting diode,amoled)显示面板或者被动矩阵有机发光二极管(passive matrix organic light-emitting diode,pmoled)显示面板。柔性基板材料选自聚酰亚胺(pi)、聚萘二甲酸乙二醇酯(pen)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚芳酯(par)、聚碳酸酯(pc)、聚醚酰亚胺(pei)和聚醚砜(pes)中的一种。有机发光二极管器件包括阴极、阳极、有机发光层、空穴注入层、空穴传输层、电子注入层、电子传输层等。有机发光二极管器件可以为顶发射型oled(top-emitting oled,teoled)器件或者底发射型oled(bottom-emitting oled,beoled)。

[0061]

保护层42可以为单层结构或者两层以上结构。在一些实施方式中,保护层42的材料为透明聚酰亚胺(cpi)。

[0062]

盖板60可以为玻璃或者塑料。

[0063]

气体介质层70可以为空气层或者惰性气体层。在一个具体的实施方式中,气体介质层70的厚度范围为0.1毫米至0.2毫米。

[0064]

第一抗反射层80可以是一层厚度均匀的透明薄膜。可选的,第一抗反射层80的材料可以选自氟化镁(mgf2)、二氧化硅、三氧化二铝、二氧化钛、氮化硅等的至少一种。通过化学气相沉积、溅射成膜的方式将上述材料形成在盖板60表面可以得到致密性良好的薄膜层。氟化镁具有折射率低(n=1.38)、光学损耗低、透光范围为120纳米至8000纳米、膜层机械强度大和激光损伤阈值高等优点,并且容易通过真空沉积形成坚硬,耐用的涂层。而二氧化硅具有无色透明,熔点高,硬度大,化学稳定性好的特点。纯度高,用其制备高质量sio2镀膜,蒸发状态好,不出现崩点。

[0065]

以下,详细说明本专利中实施方案中增透减反的设计原理:

[0066]

请参考图8,入射光在保护层42上下两个界面处发生反射,且反射光之间也会发生干涉。如果将保护层42与第一抗反射层80作为一个薄膜的话,通过菲涅尔公式得出保护层42与第一抗反射层80共同构成的薄膜的反射率r1可以通过式(2)计算出:

[0067]

[0068]

式中,r1为保护层42与第一抗反射层80共同构成的薄膜上表面(即,第一抗反射层80上表面)的反射系数,r2为保护层42与第一抗反射层80共同构成的薄膜上表面(即,保护层42的下表面)处的反射系数,为第一抗反射层80的厚度引起的相位角。其中,λ1为环境光的中心波长,即,作为目标希望消除的环境光的波长,h1为第一抗反射层80的厚度。r1、r2满足以下条件:

[0069]

r1=(n

0-n1)/(n0+n1)(3)

[0070]

r2=(n

0-ni)/(n0+ni)(4)

[0071]

式中,第一抗反射层80的折射率为n1,气体介质层70的折射率为n0,保护层的折射率为ni。

[0072]

当环境光垂直入射时,将式(3)和(4)代入由式(2)可得式(5):

[0073][0074]

要使得减反射效果最好,应使得保护层表面的入射光反射率r1为0,应满足式(6):

[0075][0076]

可选的,为了获得较好的减反射效果,保护层42的折射率为ni,n0、ni以及ni满足下式:

[0077][0078]

另外,光在经过第一抗反射层80的上表面80a时,一部分反射,一部分透射;透射光在经过下表面80b时又要反射一部分,此反射的部分在透射上表面80a时与原先的反射光相抵消。这要求反射光与透射光有(2k+1)π的位相差,其中,k为环境光反射次数,k=0,1,2......。透射光要比反射光多走2h的路程,所以其光程差为(2n1h1+λ1/2)-λ1/2。λ为环境光中特定光的波长。就是说每有一个半波损失,就相当于光程多走了λ1/2。前面括号里的就是第二次的反射光。后面的λ1/2是第一次反射的反射光,要使入射光在垂直入射时反射光完全抵消,则需要满足式(7):

[0079]

2n1h1=(k+1/2)λ1ꢀꢀꢀ

(7)

[0080]

基于式(6),可以使第一抗反射层80的折射率n1大于气体介质层70的折射率n0,且小于保护层42的折射率ni,以降低减反射效果。优选的,当n1、n0以及ni满足式(6)时,理论上,第一抗反射层80上表面80a与下表面80b的反射光完全干涉相消,第一抗反射层80上表面80a的反射光与下表面80b的光线相消,就是消去了保护层42的上表面的反射光,从而降低了由于气体介质层70的存在导致的反射率提升。

[0081]

可选的,气体介质层70为空气,折射率n0为1,保护层42的折射率ni为1.5,第一抗反射层80的折射率n1可以为1.2~1.45之间,利用薄膜干涉的原理使得反射光降到最小。优选的,第一抗反射层80的折射率n1为1.38。

[0082]

另一方面,基于式(7),可以通过设计第一抗反射层80的实际厚度来调节减反效果。优选的,当k=0时,第一抗反射膜的最小厚度h1可以表示为式(8):

[0083]

h1=λ1/4n1ꢀꢀꢀ

(8)

[0084]

可选的,为了获得较好的减反射效果,第一抗反射膜的厚度h1可以表示为:

[0085]

h1=(1

±

30%)*(λ1/4n1)

[0086]

在一些实施方式中,对于手机、平板电脑等产品,人眼最为敏感的光线的波长值550纳米。需要消除的环境光的中心波长λ1为550纳米。在一些实施方式中,由于中间夹着空气层的存在,使得其他特定波长的光线,如黄光和红光的减反效果不佳。需要消除的环境光为黄光和红光,波长λ1选自620纳米至760纳米或者577纳米至597纳米中的一个。

[0087]

在一个具体的实施方式中,为达到最佳减反射效果,根据环境光波长平均值为650纳米,且保护层42的折射率ni为2.0至2.1的条件下,第一抗反射层80的厚度h1在75纳米至80纳米范围内,可以将环境光反射降低至最低。

[0088]

请再次参考图7,对于盖板60而言,盖板60的上表面和下表面均会发生反射,为了进一步降低盖板60上下表面的反射,显示装置100还包括第二抗反射层90,第二抗反射层90设置于盖板60远离柔性显示模组40的表面(即上表面)上,第二抗反射层90的折射率n2大于空气的折射率ng。第二抗反射层90的作用是使:第二抗反射层90与空气的界面处的反射光与第二抗反射层90与盖板60的界面处的反射光至少部分相消。

[0089]

基于相同的设计原理,可选的,盖板60的折射率ng大于第二抗反射层90的折射率n2。

[0090]

进一步,第二抗反射层90的折射率为n2,空气的折射率为na,盖板60的折射率为ng,n2、na以及ng满足下式(9):

[0091][0092]

可选的,为了获得较好的减反射效果,第二抗反射层90的折射率n2可以表示为:

[0093][0094]

可选的,第二抗反射层90的厚度为h2,第二入射光的波长为λ2,第二抗反射层90的折射率为n2h2、λ2以及n2满足下式(10):

[0095]

h2=λ2/4n2ꢀꢀꢀ

(10)

[0096]

其中,λ1和λ2分别独立地选自550纳米、620纳米至760纳米或者577纳米至597纳米中的任一个。

[0097]

可选的,为了获得较好的减反射效果,第二抗反射层90的折射率为n2h2、λ2以及n2的关系可以表示为:

[0098]

h2=(1

±

30%)*λ2/4n2[0099]

在本技术的一些实施方式中,第一抗反射膜层80可以针对550纳米的光线设计,第二抗反射层90可以针对黄光或者红光设计。即,第一抗反射膜80的厚度满足h1=λ1/4n1,λ1为550纳米,第二抗反射膜的厚度满足h2=λ2/4n2,λ2为620纳米至760纳米或者577纳米至597纳米。

[0100]

在本技术的另一些实施方式中,第一抗反射层80可以针对黄光或者红光设计,而第二抗反射膜层90可以针对550纳米的光线设计。即,第一抗反射膜80的厚度h1满足h1=λ1/4n1,λ1为620纳米至760纳米或者577纳米至597纳米,第二抗反射膜的厚度h2满足h2=λ2/4n2,λ2为550纳米。

[0101]

请参考图9和图10,图10的横坐标的为图9中的模组叠构的总厚度,即包含了保护层42、第一抗反射层80、气体介质层70、盖板60、第二抗反射层90和空气层a的总厚度,单位为纳米。其中,薄膜保护层42、气体介质层70、盖板60和空气层a的总厚度为390纳米。实验以

390纳米为起点,再其中加入第一抗反射层80和第二抗反射膜层90。各膜层的折射率如图9所示,在此省略其说明。纵坐标为显示装置100对于波长为550纳米的光反射率,单位为百分比。实验时,保持气体介质层70的厚度ha在0.2毫米,并同步逐渐增加h1和h2的总厚度。

[0102]

请参考图11,图11的横坐标的为图6中的模组叠构的总厚度,即包含了柔性显示模组240、盖板260、气体介质层270以及空气层a的总厚度,单位为纳米。且各膜层的折射率与图9相同,在此省略其说明。纵坐标为显示装置100对于波长为550纳米的光反射率,单位为百分比。实验时,保持气体介质层270的厚度在0.2毫米,逐渐增加的柔性显示模组240的厚度,具体增加的是柔性显示模组240的保护层的厚度。

[0103]

通过两者对比,可以发现:

[0104]

对于包含第一抗反射层80和第二抗反射层90的显示装置100,随着膜厚从390纳米增大420纳米左右,反射率从4%急剧下降至0.4%,并停止下降的趋势,当膜厚位于420纳米至700纳米的范围内,反射率基本保持稳定,当膜厚增大至700纳米以上,反射率又开始上升,当膜厚增大至780纳米,反射率增大至1.9,但仍然没有超过4%。相比之下,在没有加抗反射层的显示装置100中,反射率大于4%。

[0105]

分析理由,可能是:抗反射层的减反射效果与其厚度相关,当增加抗反射层之后,当膜厚从390纳米增大至420纳米时,两组反射光干涉相消,当膜厚从420纳米至700纳米的范围内时,两组反射光继续干涉相消,当膜厚增大至700纳米以上,两组反射光干涉相长,反射率再次上升。此外,市售的抗反射层为复合层结构,抗反射层的低反射效果不仅仅是与自身厚度相关,而且和自身的多层结构相关。

[0106]

通过上述实验验证,利用本技术的双层抗反膜设计能将含空气夹层的全面屏手机外界反射光降至1%以内,从而提高整机屏体光学品味,使得屏幕整体不会出现眩光或者雾度较重的现象。

[0107]

以上对本技术实施方式提供了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施方式的说明只是用帮助理解本技术。同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1