固定装置与包括固定装置的相机带的制作方法

1.本实用新型涉及一种固定装置与包括固定装置的相机带。

背景技术:

2.摄影拍照不仅是工作,也渐渐成为现今热门的休闲活动之一。无论是轻薄的类单反相机或是能搭载各种专业级镜头的传统单反相机,都需要相机带以达到便于携带的目的。然目前市场所见用于将相机带组装于相机两端处的金属环的固定机构,组装与拆卸的步骤仍显繁琐,且这些固定机构限制了相机带相对于相机的方向,从而容易在使用过程中产生翻折,造成穿戴者的不适及使用上的不便等问题。

技术实现要素:

3.有鉴于此,本实用新型提供一种固定装置与包括固定装置的相机带,其不仅可快速进行相机带的拆装,还可避免传统相机带因翻折所产生的问题。

4.根据本实用新型的一实施例揭露了一种相机带,适于一相机的一相机带组装结构,相机带包括一带体以及一固定装置,固定装置包括一第一构件、一第二构件以及一固持件,第一构件包括彼此相连的一组装部以及一安装部,组装部适于固定于相机带组装结构,第二构件包括一容置槽以及一带体固定部,安装部适于可移除且可活动地容置于容置槽,带体固定部适于连接带体,固持件适于可移除且可滑移地套设于第二构件,以覆盖第二构件的容置槽并将第一构件的安装部限制于容置槽。

5.根据本实用新型的一实施例揭露了一种固定装置,适于一带体以及一相机的一相机带组装结构,固定装置包括一第一构件、一第二构件以及一固持件,第一构件包括彼此相连的一组装部以及一安装部,组装部适于固定于相机带组装结构,第二构件包括一容置槽以及一带体固定部,安装部适于可移除且可活动地容置于容置槽,带体固定部适于连接带体,固持件适于可移除且可滑移地套设于第二构件,以覆盖第二构件的容置槽并将第一构件的安装部限制于容置槽。

6.根据前述本实用新型前述实施例所揭露的固定装置与包括固定装置的相机带,由于固定装置的第一构件可用于缠绕于相机的相机带组装结构、第一构件的另一部分还可通过放入第二构件的容置槽后再利用固持件而固持于容置槽,使用者能轻易地将带体组装于相机或将带体自相机上拆卸。

7.以上的关于本实用新型内容的说明及以下的实施方式的说明,系用以示范与解释本实用新型的精神与原理,并且为本实用新型的保护范围提供更进一步的解释。

附图说明

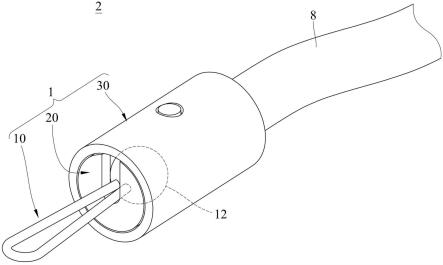

8.图1为使用本实用新型的一实施例的固定装置及包括固定装置的相机带应用于相机的示意图。

9.图2为依据本实用新型的一实施例的固定装置及包括固定装置的相机带的局部立

具体实施方式

44.以下将通过一些示例性实施例以及附图来介绍本实用新型的技术内容、目的以及优点,其内容只是说明用而非用于限制本实用新型,且足以使本领域技术人员能轻易地理解本实用新型的技术内容并据以实施。为保持附图整洁,一些现有惯用的结构与元件可能会以简单示意的方式绘示,并且,为便于观看及理解本实用新型的技术特征,部份的特征可能会略为放大或改变其比例或尺寸,但这些并非用于限定本实用新型。

45.首先,请参阅图1,本实用新型的一实施例提出了一种适于相机的相机带2,如图所示,相机带2可包括一带体8以及一固定装置1,以适用于一相机9。所述相机9可以但不限于是任何市售相机,其上可具有一或多个相机带组装结构91。所述相机带组装结构91可以但不限于是额外固定于相机9上的金属环或具有孔洞的金属突耳、或一体成型于相机壳体而围绕出一穿孔的结构。固定装置1可藉由可拆卸地设置于相机带组装结构91而将带体8组装于相机9上;换句话说,带体8可经由固定装置1可拆卸地连接于相机9。所述带体8可以但不限于是任何形式的市售相机背带或手腕带。举例来说,带体8可为截面形状为圆形的相机背带或手腕带,因此整体呈圆绳状,但本实用新型并非以此为限;例如于其他实施例的相机带的带体也可为扁绳状。

46.请参阅图2~图4,于本实施例中,固定装置1可包括一第一构件10、一第二构件20以及一固持件30。第一构件10的其中一部分适于直接地设置于相机9的相机带组装结构91,第一构件10的另一部分可被收容于第二构件20中。第二构件20适于供带体8的一端固定。固持件30适于可滑移地套设于带体8,从而可沿带体8滑移而可拆卸地套设于第二构件20,以固持第一构件10被收容于第二构件20中的部分。第一构件10、第二构件20及固持件30的详细说明如下。

47.第一构件10可包括彼此相连的一组装部11以及一安装部12。组装部11可以但不限于以具有可绕性及抗拉性的合适材质(例如,尼龙)所构成。举例来说,组装部11可呈绳状,且组装部11可衔接于安装部12的一侧而形成封闭的环状,且组装部11适于穿设于相机9的相机带组装结构91所围绕的空间而缠绕于相机带组装结构91。安装部12可以但不限于以与组装部11相同或其他合适材质(例如橡胶、塑料)所构成。安装部12可例如为球体状,且安装部12能够穿过组装部11所围绕的空间,以助于将穿过相机带组装结构91的组装部11缠绕于相机带组装结构91。

48.第二构件20整体略呈柱状,且其上具有彼此相连通的一破孔21以及一容置槽22。破孔21可以但不限于是位于第二构件20的一端面且自第二构件20的外环面径向向内延伸的狭长沟槽,第一构件10的组装部11适于可移除且可活动地穿设于破孔21。容置槽22可以但不限于位于第二构件20的外环面的凹槽,第一构件105的安装部12适于可取出地或可移除容置于容置槽22中,且安装部12在容置槽22中时可相对第二构件20活动。举例来说,安装部12在容置槽22中时可相对第二构件20进行转动运动。由此可知,形成容置槽22的表面或容置槽22的形状至少具有匹配安装部12的局部的轮廓。此外,容置槽22至少具有足以使收容的安装部12不突出于第二构件20的外表面的尺寸或容积。

49.第二构件20还可具有一带体固定部25,位于第二构件20上相对远离破孔21的另一端,也就是说,破孔21及容置槽22与带体固定部25分别位于第二构件20的相对两端。带体固定部25是为第二构件20上用于固持带体8的一端的结构,带体8可以任何合适的方式固定于

带体固定部25。举例来说,带体8的一端的局部可插入带体固定部25并利用螺丝、铆钉、热熔、压合、黏着剂等方式相接合固定于带体固定部25。

50.固持件30整体略呈圆筒状,固持件30适于套设于带体8而得以沿着带体8滑动,且固持件30还适于套设于第二构件20而具有一第一位置(如后续图7所示)与一第二位置(如图2与4所示)。当固持件30于第一位置时,固持件30处于尚未遮蔽第二构件20的容置槽22的状态,因此,第一构件10的安装部12此时可放入容置槽22或自容置槽22取出。当固持件30于第二位置时,固持件30遮蔽至少局部的容置槽22,因而阻挡了安装部12进出容置槽22的路径,因此,第一构件10的安装部12此时可被限制于容置槽22中。

51.可选地,第二构件20可具有一第一接合部23,而固持件30可具有一第二接合部31,为此,第二构件20还可具有一凹槽24以及容置于凹槽24的弹性件7,凹槽24可例如位于第二构件20的外环面,弹性件7可以但不限于是任何合适的压缩弹簧,第二构件20的第一接合部23可为一块体或柱体,第一接合部23经由弹性件7可活动地设置于凹槽24处,固持件30的第二接合部31可为适于供第一接合部23穿设的一穿孔。当固持件30于第一位置时,固持件30的第二接合部31未对应于第二构件20的第一接合部23,因此第一接合部23此时可受到固持件30的抵压而压缩弹性件7。当固持件30于第二位置时,固持件30的第二接合部31对应于第二构件20的第一接合部23,因此弹性件7此时得以令第一接合部23可移除地穿设于第二接合部31,从而固定固持件30于第二位置。

52.请接续参阅图5~图7以介绍带体8如何通过固定装置1组装于相机9。首先,如图5,使用者可先将第一构件10的组装部11穿过相机9的相机带组装结构91,接着如箭头所示将第一构件10的安装部12穿过组装部11所围绕的空间,即可快速地将组装部11缠绕于相机带组装结构91。

53.接着,如图6,可将安装部12放入第二构件20的容置槽22中,其中,可将组装部11穿过第二构件20的破孔21。接着,如图7,可将固持件30如箭头所示沿着带体8滑动而往第二构件20套设。过程中,固持件30如箭头所示往第二位置移动,固持件30可逐渐地遮蔽容置槽22而阻挡了安装部12脱离容置槽22的路径,从而至如前述图4所示的状态。此时,安装部12将可被固持件30限制于容置槽22中,且在固持件30至第二位置时,第二构件20的第一接合部23可穿出固持件30的第二接合部31而将固持件30维持于第二位置。

54.藉由前述操作,使用者即可将相机带2安装如图4所示状态,此时,安装部12可被固持件30稳固地维持于容置槽22中,且由于安装部12为球体状,固定装置1允许第二构件20及与之相连的带体8相对第一构件10及与之相连的相机9进行转动运动,在带体8为不论为扁绳或圆绳状的应用中,使用者都不会有传统相机带因翻折所产生的相关问题。

55.自此之后,使用者只需要以例如按压第一接合部23以使第一接合部23退出第二接合部31后,即可让固持件30滑回第一位置而解除对安装部12的限制,从而能将第一构件10自第二构件20取下而快速地将带体8自相机9上拆卸下来。过程中,请参阅图4及接续参阅图8,可选地,固持件30还可具有一第一止挡结构33,第一止挡结构33可为位于固持件30的其中一端且径向向内延伸的突起结构。当固持件30回到第一位置时,第一接合部23受到弹性件7的驱使向外突出而能抵接于第一止挡结构33,从而将固持件30止挡于第一位置。

56.另一方面,如图4与图8,可选地,固持件30还可具有一第二止挡结构35,第二止挡结构35可为位于固持件30的另一端(例如相对于第一止挡结构33)且径向向内延伸的突起

结构。当固持件30自第一位置往第二位置的方向移动时,第二构件20能抵接于第二止挡结构35,从而将固持件30止挡于第二位置。

57.在同样能达到前述优点的前提下,固定装置与包括固定装置的相机带不仅限于前述实施例,例如请参阅图9,本实用新型的另一实施例提出了一种相机带2’,其与前述相机带的主要差异在于,固定装置1’的第一构件10’的安装部12’可为圆柱体状,相应于此,固定装置1’的第二构件20’的容置槽22’具有匹配安装部12’的局部形状的轮廓,在此配置下,当安装部12’容置于容置槽22’中时,安装部12’仍可相对第二构件20’进行转动运动,因此固定装置1’允许第二构件20’及与之相连的带体8相对第一构件10’及与之相连的相机进行转动运动,在带体8为不论为扁绳或圆绳状的应用中,使用者都不会有传统相机带因翻折所产生的相关问题。

58.此外,第二构件20’的第一接合部23’可为外螺纹,相应于此,固持件30’的第二接合部31’可为适于啮合于第一接合部23’的内螺纹,在此配置下,固持件30’可藉由第二接合部31’啮合第二构件20’的第一接合部23’的方式往第二位置移动,当固持件30’至第二位置时,固持件30’仍能遮蔽容置槽22’而限制安装部12’于容置槽22’中。

59.由本实用新型前述实施例所示的固定装置及包括固定装置的相机带,由于固定装置的第一构件可用于缠绕于相机的相机带组装结构、第一构件的另一部分还可通过放入第二构件的容置槽后再利用固持件而固持于容置槽,使用者能轻易地将带体组装于相机或将带体自相机上拆卸。此外,由于第一构件于第二构件的容置槽中的结构的形状,使得第二构件及与之相连的带体得以相对第一构件及与之相连的相机进行转动运动,因此在带体为不论为扁绳或圆绳状的应用中,使用者都不会有传统相机带因翻折所产生的相关问题。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1