一种无头轧制下摆剪后的层式事故处理装置的制作方法

1.本实用新型属于冶金技术领域,尤其涉及一种无头轧制下摆剪后的层式事故处理装置。

背景技术:

2.热轧板带连铸连轧技术,与常规热轧带钢生产技术相比,具有节能、减排的益处,尤其是近10年来以esp为代表的薄带无头连铸连轧技术在国内外迅速发展,成为了热轧绿色化和智能化的重要选择路径。连铸连轧工艺中的摆剪及推废区承担着连铸开始浇铸时,移除引锭杆和废坯的作用,同时也是下游工序出现事故时,与事故剪配合,承担剪切和持续推出废钢的作用,以保证连铸不受下游事故影响而持续生产,有利于减少生产恢复时间和减少钢水的补热成本。

3.在现有的连铸连轧无头轧制技术,以esp为例,如图1所示,其摆剪至感应加热之间的工序为依次为摆剪1、推料机构5、事故剪11、摆动活套机构4、感应加热。当连铸开浇时,推废5就承担着将引锭杆和摆剪切后的废坯移出轧线的作用。无头轧制时,当感应加热及下游出现事故时,摆剪1和事故剪11执行剪切,而后摆动活套机构4抬起,事故剪11后的升降辊道12下降至低位,此时,带钢10被分为三部分,摆剪上游带钢、摆剪和事故剪之间的推废区带钢及事故剪下游带钢。摆剪和事故剪之间的推废区带钢在摆动活套机构抬起后,仍继续向前运行,由事故剪11按照指定长度将其碎断为废钢,堆至升降辊道12处,再由推料机构将废钢推出。如此的配置和控制策略,能够快速让出摆剪后的推废区,保证连铸不停浇,摆剪切后的铸坯可循环由推料机构5运至产线外。

4.而公开号为cn112024595a的中国专利,其公开了一种新型的薄带无头连铸连轧工艺,由于其特殊的兼具铁素体和奥氏体轧制的工艺要求,其摆剪及推废区后没有接事故剪,而是直接接感应加热,因此,以现有的摆剪推废区的设备结构和功能已不能满足下游事故时,连铸不停浇要求;因此需要开发一种兼具原有推废功能和事故剪后的活套功能的推废方法及装置,来解决事故处理时,连铸不停浇的难题。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型的目的在于实现一种兼具推废功能、事故活套功能和废钢升降功能的装置及推废方法,提供了一种无头轧制下摆剪后的层式事故处理装置。

6.为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

7.一种无头轧制下摆剪后的层式事故处理装置,包括设于摆剪后的输送辊道、悬臂升降机构、摆动活套机构、推料机构;

8.所述摆动活套机构设于所述输送辊道的末端,用于将摆剪切断后的下游带钢拉出摆剪;

9.所述悬臂升降机构嵌设于所述输送辊道中,用于将所述下游带钢抬升至所述输送辊道上方;

10.所述推料机构设于所述输送辊道下方,用于转移所述摆剪剪切下来的带钢。

11.进一步,所述悬臂升降机构包括升降支架、用于驱动升降支架升降的驱动装置以及与所述升降支架连接的用于承载带钢的悬臂。

12.进一步,所述悬臂包括转轴、设于转轴上的辊子;所述转轴与电机连接,并通过电机驱动其转动;悬臂也可采用其它载重结构,如矩形托架。

13.进一步,所述摆动活套机构包括固定架、活套辊、驱动装置,所述活套辊与固定架转动连接;所述驱动装置设于固定架上,并与活套辊连接,驱动活套辊摆动。

14.进一步,所述固定架上设有上、下辊子,所述上、下辊子之间为带钢通道,下辊子用于托住带钢,避免带钢下垂,上辊子用于活套辊抬起时,挡住带钢,避免带钢与设备接触,划伤带钢。

15.进一步,所述驱动装置为电机或液压缸。

16.进一步,所述推料机构采用循环式移动方式,包括上升、移出、下落、归位四个循环过程。

17.本实用新型的有益效果在于:

18.本实用新型在原有摆剪推废区基础上,兼具了推废功能,事故活套功能及废钢升降功能,各功能设备之间不干涉,既能在开浇时,有效实现引锭杆及废坯推出功能,也能在下游事故时,将上游带钢和下游带钢空间层式分离,保证上游带钢仍能连续生产,解决了在没有事故剪及事故活套配合的情况下,连铸不停浇难题,有利于生产的快速恢复,减少由于连铸停浇导致的辊道间废坯处理和钢水的补热成本。

19.本实用新型的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本实用新型的实践中得到教导。本实用新型的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

附图说明

20.为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作优选的详细描述,其中:

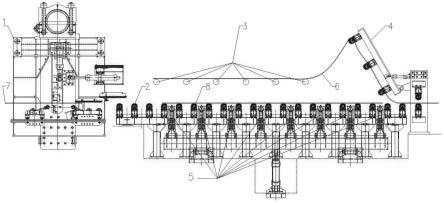

21.图1为现有连铸连轧无头轧制技术中摆剪推废区结构示意图;

22.图2为本实用新型在连铸开浇时的功能原理图;

23.图3为本实用新型在无头轧制工艺下的功能原理图。

24.图4为本实用新型事故活套动作原理图;

25.图5为本实用新型抬升机构动作原理图;

26.图6为本实用新型推废机构动作原理图;

27.图7为悬臂升降机构示意图。

28.附图标记:1-摆剪;2-输送辊道;3-悬臂升降机构;4-摆动活套机构;5-推料机构;6-下游段;7-上游段;8-带钢;9-废坯;10-带钢;11-事故剪;12-升降辊道;31-悬臂。

具体实施方式

29.以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说

明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

30.其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本实用新型的限制;为了更好地说明本实用新型的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

31.本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

32.请参阅图2~7,本实施例中处理的带钢厚度为8mm~110mm,宽度为0.6m~2m,带钢温度为800℃~1100℃,连铸浇铸速度控制为3.5~7m/min。

33.在摆剪1之后,设置输送辊道2、悬臂升降机构3、摆动活套机构4和推料机构5。其中,推料机构5如图6所示,采用循环推料方式;悬臂升降机构3和摆动活套机构4沿带钢运行方向的长度小于推料机构5;摆动活套机构4位于输送辊道2沿带钢运行方向的最末端;悬臂升降机构3,摆动活套机构4嵌入于输送辊道2的辊道间。

34.悬臂升降机构3的悬臂31采用电机驱动单侧固定辊子的结构型式,悬臂升降机构3包括升降支架、用于驱动升降支架升降的驱动装置,与升降支架转动连接的悬臂31;悬臂包括转轴、固定安装在转轴上的辊子;转轴与电机连接,并通过电机驱动其转动。

35.摆动活套机构4包括固定架、活套辊、驱动装置,活套辊与固定架转动连接;驱动装置安装在固定架上,并与活套辊连接,驱动活套辊摆动。

36.固定架上安装有上、下辊子,上、下辊子之间为带钢通道,下辊子用于托住带钢,避免带钢下垂,上辊子用于活套辊抬起时,挡住带钢,避免带钢与设备接触,划伤带钢。

37.本实施例的功能实施如下:

38.1)连铸开浇的推废功能

39.如图2所示,当连铸开浇时,摆动活套机构4为升起状态,以保证推废区长度,悬臂升降机构3的悬臂31和推料机构5的托架均处于低位。当引锭杆通过摆剪1由输送辊道2运达推废区后,推料机构5执行升起、移出、下落、归位。引锭杆推出后,后续的连铸矩形废坯或经过粗轧压下的楔形废坯,再通过推料机构5循环推出。当设定的最后一块废坯9推出后,摆剪1不再剪切,摆动活套机构4迅速下落复位,下落节奏为完成时间要早于上游带钢头部到达摆动活套机构4入口侧,而后进入穿带模式,带钢通过复位的摆动活套机构4后,整个装置将进入无头轧制控制模式。

40.2)无头轧制时事故处理功能

41.如图4~图5所示,当下游出现事故时,摆剪1迅速将无头带钢切断为上游段7和下

游段6,而后摆动活套机构4迅速抬起,将下游段6拽出摆剪1区域,而后迅速由悬臂升降机构3抬升下游段6至上层高位,让出下层推废区空间。带钢上游段7不停运,持续沿走钢方向前进,当达到推废长度后,由摆剪1切断为单块带钢8,然后由输送辊道2运至推废区,由推料机构5运至轧线外,如此循环。而下游段6由人工切断处理,经行车吊至轧线外。

42.当事故处理完毕,摆剪1停止剪切,推料机构5将当前切后的上游段7运出后,悬臂升降机构3和摆动活套机构4在上游段7头部到达悬臂升降机构3和摆动活套机构4入口侧之前完成复位,以便顺利穿带,进入无头轧制模式。

43.本实用新型解决了在没有事故剪及事故活套配合的情况下,仅通过摆剪推废区的结构功能,实现了生产流程下游事故时,能够迅速让出推废区,保证摆剪及上游工序不停机,有利于减少生产恢复时间和减少钢水的补热成本,也给新型连铸连轧无头轧制工艺创造了条件。

44.最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1