一种高炉输灰接头及管道的制作方法

1.本技术涉及高炉冶金技术领域,特别涉及一种高炉输灰接头及管道。

背景技术:

2.近些年,随着高炉炼铁技术快速发展,不断向自动化、大型化、高效化前进,以低成本、低消耗、低污染为目标。高炉炼铁是指采用高炉冶炼生铁的生产过程。高炉是工艺流程的主体,从其上部装入的铁矿石、燃料和溶剂向下运动,下部鼓入热风燃料燃烧,产生大量的高温还原性气体向上运动;炉料经过加热、还原、熔化、造渣、渗碳、脱硫等一系列物理化学过程,最后生成液态炉渣和生铁。高炉炼铁的主要粉尘来源于出铁场和原料系统。正常出铁时,铁水沟、渣沟、撇渣器、摆动流嘴和铁水罐等个点产生的烟尘属于一次烟尘,占全部烟尘量的86%。在开堵铁口时产生的烟尘属于二次烟尘,占14%,出铁场的烟尘温度较高一般为70-200℃。目前,出铁场的一次烟尘捕集治理,主要采用在产生烟尘的部位,比如出铁口、铁沟、渣沟等设有除尘罩,然后用风机抽走烟尘,烟尘通过管道进入布袋除尘器进行净化,净化后的气体浓度小于50mg/m3。

3.在高炉重力除尘、旋风除尘增加气力输灰装置,又称气流输送装置,利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用。气力输送装置的结构简单,操作方便,可作水平的、垂直的或倾斜方向的输送。

4.但在长期使用气力输灰及除尘设备过程中,气流携带灰粉不断冲击弯管部位,经常出现管道弯管部位磨漏跑风的故障难题,使环保设备经常性被迫停止使用进行补焊料磨料处理,但在使用一段时间后又会被磨漏,影响生产效率,且反复维护修理形成较高的人力物力投入。

技术实现要素:

5.针对现有技术中存在的缺陷,本技术提供一种高炉输灰接头及管道,以解决现有技术中的管道弯部容易被磨破的问题。

6.本实用新型的上述目的主要是通过如下技术方案予以实现的:

7.一种高炉输灰接头,其包括:

8.弯部,一端用于与下料管道相连通,另一端用于与出料管道相连通;

9.储灰部,位于所述弯部的外侧,且与所述弯部的周面连接,所述储灰部内部设有空腔。

10.进一步地,所述储灰部的外壁设为弧形。

11.进一步地,所述储灰部的外壁与所述弯部的外壁呈曲面平行。

12.进一步地,所述储灰部的外壁与所述弯部的外壁之间的距离为 60-120mm。

13.进一步地,所述储灰部的宽度不小于所述弯部的外径。

14.进一步地,沿所述弯部的长度延伸方向,所述储灰部的长度不小于所述弯部外侧的长度。

15.进一步地,所述储灰部上设有锁扣,所述锁扣环绕并扣合在所述弯部上,以使所述储灰部扣设在所述弯部上。

16.进一步地,所述储灰部与所述弯部外部套设有箍圈。

17.进一步地,所述储灰部与所述弯部之间设有密封圈。

18.基于相同的发明构思,本技术还提供一种高炉输灰管道,包括下料管道、出料管道及上述的高炉输灰接头,所述弯部相连通的设置在所述下料管道与所述出料管道之间。

19.与现有技术相比,本实用新型的优点在于:

20.本技术中的高炉输灰接头及管道,通过在弯部上设置储灰部,储灰部位于弯部的外侧,且与弯部的周面连接,储灰部内部设有空腔,弯部一端与下料管道相连通,另一端与出料管道相连通,在使用过程中,下料管道中的气流携带灰粉冲击弯部后,从出料管道排出,弯管的外侧壁在长期冲击下磨损出现破口,此时,灰粉穿过弯部上的破口进入储灰部内部的空腔,直至灰粉填充满储灰部,此时,灰粉在储灰部内形成一定厚度的防护层,高速的灰粉气流经过弯管并变向的过程中,冲刷该防护层,进而避免对破口的反复修补,以及修补后的管道壁再次被气流冲击磨损,延长管道使用寿命。

附图说明

21.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

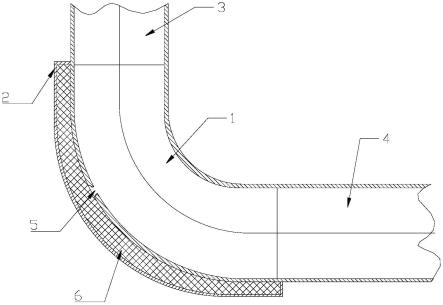

22.图1为本技术实施例提供的高炉输灰管道的弯部处的剖视图。

23.图中:1、弯部;2、储灰部;3、下料管道;4、出料管道;5、破损部位;6、防护层。

具体实施方式

24.下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步阐述。在此需要说明的是,对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本实用新型,但并不构成对本实用新型的限定。本文公开的特定结构和功能细节仅用于描述本实用新型的示例实施例。然而,可用很多备选的形式来体现本实用新型,并且不应当理解为本实用新型限制在本文阐述的实施例中。

25.如图1所示,一种高炉输灰接头,其包括弯部1和储灰部2,其中:

26.弯部1一端用于与下料管道3相连通,另一端用于与出料管道4 相连通。

27.在高炉冶金的生产过程中,该弯部1所在的管道内,携带灰粉的气流不断的弯部1连通下料管道3的一端冲击弯部1,并在弯部1的转向作用下,将气流引导转向后进入出料管道4。

28.储灰部2位于所述弯部1的外侧,且与所述弯部1的周面连接,所述储灰部2内部设有空腔。

29.具体的说,如果将下料管道3中心线、出料管道4中心线和弯部 1中心线共面的平面作为投影平面,所述弯部1的两侧分别在该投影平面上投影,其中弯部1外侧的投影曲线长度大于弯部1内侧的投影曲线长度。

30.也就是说,下料管道3内携带灰粉的气流在移动到弯部1时,该气流会朝向弯部1外

侧所在的内壁进行冲击,即为弯部1的外侧会更早出现被冲击产生的破损部位5。

31.本实施例的工作原理是:通过在弯部1上设置储灰部2,储灰部 2位于弯部1的外侧,且与弯部1的周面连接,储灰部2内部设有空腔,弯部1一端与下料管道3相连通,另一端与出料管道4相连通,在使用过程中,下料管道3中的气流携带灰粉冲击弯部1后,从出料管道4排出,弯管的外侧壁在长期冲击下磨损出现破口,此时,灰粉穿过弯部1上的破口进入储灰部2内部的空腔,直至灰粉填充满储灰部2,此时,灰粉在储灰部2内形成一定厚度的防护层6,高速的灰粉气流经过弯管并变向的过程中,冲刷该防护层6,进而避免对破口的反复修补,以及修补后的管道壁再次被气流冲击磨损,延长管道使用寿命。

32.进一步地,在上述实施例的基础上,所述储灰部2的外壁设为弧形,储灰部2的外壁为弧形,以使该储灰部2装设在弯部1外之后,避免造成不必要的空间占用。

33.所述储灰部2的外壁与所述弯部1的外壁还可以设置为呈曲面平行的状态。

34.值得说明的是,弯部1内随着气流移动的灰粉在储灰部2内部沉积之后,形成一定的防护层6,该防护层6具备一定的厚度即可,就可以形成较好的防护效果,无需防护层6具备非常大的体积,以避免大量灰粉在储灰部2内形成不必要的沉积,另外弧形外壁的储灰部2 与弧形外壁的弯部1,使得灰粉形成的防护层6具备均匀的厚度,保持一定区域被均衡的防护功能。

35.进一步地,在上述实施例的基础上,所述储灰部2的外壁与所述弯部1的外壁之间的距离为60-120mm,在储灰部2内提供一个厚度均匀的空腔,使得弯部1出现破损部位5后,灰粉进入储灰部2内沉积,形成满足气流持续冲击的保护层。

36.进一步地,在上述实施例的基础上,所述储灰部2的宽度不小于所述弯部1的外径。

37.由于在高炉冶金的生产过程中,该弯部1所在的管道内,携带灰粉的气流不断的在弯部1连通下料管道3的一端冲击弯部1,并在弯部1的转向作用下,将气流引导转向后进入出料管道4,气流中携带的灰粉是没有具体漂浮位置的,也就是灰粉冲刷弯部1所造成的磨损点不是固定的,为了避免安装储灰部2之后,弯部1上出现的破损部位5没有被该储灰部2所覆盖,或者即便将储灰部2安装在破损部位 5上,也容易出现气流冲刷作用下出现新的、没有被储灰部2覆盖的新破损部位5,进而导致储灰部2失效。

38.储灰部2的宽度不小于弯部1的外径,进而确保储灰部2在安装后能覆盖弯部1被气流冲刷的区域,提高储灰稳定性。

39.进一步地,在上述实施例的基础上,沿所述弯部1的长度延伸方向,所述储灰部2的长度不小于所述弯部1外侧的长度。

40.沿弯部1的长度延伸方向,也就是沿弯部1的中心线延伸方向,储灰部2的长度不小于弯部1外侧的长度,以确保储灰部2能覆盖弯部1被气流冲刷的区域,提高储灰稳定性。

41.进一步地,在上述实施例的基础上,所述储灰部2与所述弯部1 之间焊接固定,保持储灰部2装设在弯部1上的稳定性,在气流的长期冲刷下,避免储灰部2与弯部1之间出现缝隙或者分离。

42.进一步地,与上述储灰部2与所述弯部1之间焊接固定的实施方式相并列的替代方案还可以是:所述储灰部2上设有锁扣,所述锁扣环绕并扣合在所述弯部1上,以使所述储灰部2扣设在所述弯部1上,通过锁扣环抱在弯部1上,提高储灰部2稳定性,避免储灰部2与弯部1之间出现缝隙或者分离。

43.进一步地,与上述储灰部2与所述弯部1之间焊接固定的实施方式相并列的替代方案还可以是:所述储灰部2与所述弯部1外部套设有箍圈,箍圈同时套住储灰部2与弯部1,提高储灰部2稳定性,避免储灰部2与弯部1之间出现缝隙或者分离,所述储灰部2与所述弯部1之间还可以设有密封圈,提高储灰部2与弯部1之间密封性,便于灰粉在储灰部2内沉积并形成防护层6。

44.储灰部2与弯部1还可以是其他连接方式,达到储灰部2与弯部 1之间的稳定连接,在气流的长期冲刷下,避免储灰部2与弯部1之间出现缝隙或者分离。

45.应当理解,术语第一、第二等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。尽管本文可以使用术语第一、第二等等来描述各种单元,这些单元不应当受到这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个单元和另一个单元。例如可以将第一单元称作第二单元,并且类似地可以将第二单元称作第一单元,同时不脱离本实用新型的示例实施例的范围。

46.应当理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,单独存在b,同时存在a和b三种情况,本文中术语“/和”是描述另一种关联对象关系,表示可以存在两种关系,例如, a/和b,可以表示:单独存在a,单独存在a和b两种情况,另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”关系。

47.应当理解,在本实用新型的描述中,术语“上”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系,是该公开产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

48.在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

49.本文使用的术语仅用于描述特定实施例,并且不意在限制本实用新型的示例实施例。如本文所使用的,单数形式“一”、“一个”以及“该”意在包括复数形式,除非上下文明确指示相反意思。还应当理解术语“包括”、“包括了”、“包含”、和/或“包含了”当在本文中使用时,指定所声明的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在性,并且不排除一个或多个其他特征、数量、步骤、操作、单元、组件和/或他们的组合存在性或增加。

50.在下面的描述中提供了特定的细节,以便于对示例实施例的完全理解。然而,本领域普通技术人员应当理解可以在没有这些特定细节的情况下实现示例实施例。在其他实施例中,可以不以非必要的细节来示出众所周知的过程、结构和技术,以避免使得示例实施例不清楚。

51.以上所述仅是本技术的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1