一种氟铒共掺氧化锡薄膜及其制备方法和应用

本发明涉及硅基光电子,具体涉及一种氟铒共掺氧化锡薄膜及其制备方法和应用。

背景技术:

1、随着微电子行业的迅猛发展,基于摩尔定律预测的制程发展趋势已陷入瓶颈,由于芯片特征线宽的不断减小,电学互连技术带来的信号延迟,过高的功耗以及信号串扰等问题制约了晶体管密度的提升。基于cmos(互补金属氧化物半导体)工艺的硅基光电子技术由于具有高的传输速度与抗干扰能力,低的传输损耗,已成为集成电路工业发展的未来趋势。

2、目前,硅基光互连技术在光波导、光信号调制器和放大器等方面都取得了突破性进展,而在光源方面,特别是兼容于成熟cmos工艺的高效电致发光光源方面,仍存在严重的不足之处。掺铒硅基光源由于er的1535nm特征发光峰位于光纤传输的最小损耗窗口以及与现有工艺相适配的优点,一直是科研人员关注的重点。

3、为了进一步提高铒的掺杂浓度和降低器件的工作电压,以获得高效的电致发光光源,科研人员先后将铒掺入硅,硅绝缘化合物如氧化硅、氮化硅、氮氧化硅,铒化合物如硅酸铒,窄带隙半导体如砷化镓、磷化铟中。但硅、砷化镓等窄带隙半导体具有较低的铒离子固溶度,同时由于基体中存在的俄歇复合效应导致了强的能量背传递,这极大削弱了铒的发光效率;在氧化硅和硅酸铒等绝缘性基体中,虽然能量背传递效应被抑制,但器件的工作电压又非常高,不利于发展低功耗的片上集成工艺;此外氮化硅、氮氧化硅基体中存在较多的缺陷也制约了器件效率的进一步提升。

4、为解决掺铒电致发光器件低工作电压和抑制能量背传递效果不兼得导致器件效率偏低的问题,科研人员将铒掺入宽带隙的半导体诸如氮化镓、氧化镓,氧化钛等中。如houwei pang,et al.,near-infrared luminescence of erbium doped ga2o3 films anddevices based on silicon:realization of energy transfer,optical materials,volume 129,2022,112462:完成了铒在氧化镓基体的掺杂,在保持较高铒浓度和较低失配度的同时,首次在氧化镓中实现了基于能量传递机制的电致发光,器件的发光电压约13v,工作场强约1.3mv/cm。然而这些半导体材料都存在不足之处,氮化镓中氮元素的存在会和铒形成没有光学活性的氮化铒化合物,造成器件的效率降低;氧化钛和氧化镓中存在的氧可以和铒形成具有高光学活性的ero复合体,同时基体存在的氧缺陷亦可以敏化铒离子,但是氧化钛是间接带隙半导体,其发光效率较低,氧化镓中的镓元素属于贵金属,材料的生长成本较高,并且两种半导体材料的电学性能较差,不利于降低电致发光器件的工作电压,此类基于能量传递机制的电致发光器件也难以实现较高的发光功率。

5、基于此类氧化物掺铒薄膜制备的电致发光器件,已有工作对器件结构进行研究,如chengtao xia,et al.,electroluminescence from silicon-based light-emittingdevices with erbium-doped zno films:strong enhancement effect of titaniumcodoping,acs applied materials&interfaces,202214(39),44498-44505,通过在重掺n型硅片上热氧化生长一层薄的siox层(约10nm),通过该层产生的热载流子激发铒离子,并通过共掺ti元素调控晶体场环境,获得了较高的电致发光强度。但是该类器件需要热氧化工艺在硅片上生长热氧化层,这增加了生产中的工艺步骤,同时其工作电压仍大于10v,依然缺乏对制备简单,成本较低和低发光电压的掺铒电致发光器件的研究。

6、所以,掺铒硅基电致发光器件目前的瓶颈在于缺少一种优秀的掺铒基体材料,在保证电学性能的前提下,能抑制能量背传递效应实现低工作电压高效率的掺铒近红外电致发光;同时,缺少对较少制备工艺步骤的低成本电致发光器件的研究。

7、针对本领域存在的不足之处,即①缺乏一种优异的铒离子发光基体,让其制备的掺铒电致发光器件有低的工作电压,同时能避免铒向基体的能量背传递效应,且铒离子在基体中具有较高的光学活性;②缺乏对电致发光器件发光机理的分析和对器件宏观结构的设计,以获得更高效的铒离子近红外电致发光;③缺乏工艺步骤简单,成本较低,生长方式兼容大规模工业化生产的电致发光器件。故本发明提出了一种新型的氟铒共掺氧化锡薄膜,目前没有实现掺铒氧化锡薄膜近红外电致发光的报道,由dung c,etal.remarkableenhancement of er3+emission at 1.54μm in er/yb co-doped sio2-sno2 glass-ceramics[j].journal of alloys&compounds,2018:s092583881831750x报道了通过在溶胶凝胶法制备的氧化锡-氧化硅微晶玻璃中共掺镱和铒元素,在光致发光测试中,获得了非常强的近红外特征发光。类似的,目前基于氧化锡掺铒薄膜的研究仅仅局限于光致发光中,多为氧化锡掺入其他基体中作为敏化剂去激发铒离子,缺乏对这一优异掺铒基体的探究,同时基于氧化锡薄膜的近红外电致发光器件未得到任何报道,这不能满足最初提出的利用掺铒电致光源解决硅基光电子技术中存在的技术难题的初衷。

技术实现思路

1、针对上述技术问题以及本领域存在的不足之处,本发明提供了一种氟铒共掺氧化锡薄膜的制备方法,通过射频磁控溅射可以得到致密的薄膜,通过后续的热处理工艺钝化薄膜内存在的部分缺陷,并使氧化锡薄膜充分晶化,铒离子替位锡离子完成掺杂,同时氟离子取代氧离子进一步优化薄膜的电学性能和铒所处的晶体场对称性,提高了薄膜内的载流子浓度和铒离子的跃迁几率,用于制作电致发光器件后可降低器件的工作电压并提高其工作效率,在施加反向偏压的情况下,基于空间电荷区中发生的电子碰撞离化效应,可以实现较强的电致发光。

2、一种氟铒共掺氧化锡薄膜的制备方法,包括步骤:

3、(1)在真空下,通入氩气和氧气混合气,利用射频磁控溅射方法对掺氟氧化锡靶和氧化铒靶进行共溅射沉积薄膜;所述掺氟氧化锡靶中氟化亚锡的质量百分占比不大于20%,氟掺杂量过高,将会增强电离杂质散射,增加电子的碰撞概率,降低激发铒离子的电子能量;如果采用无氟掺杂的纯氧化锡靶,则薄膜导电性差,用于制作电致发光器件无法获得预期效果;

4、(2)在氧气或氮气(优选氧气)气氛下,将共溅射沉积得到的薄膜升温至200℃以上进行高温热处理,冷却得到所述氟铒共掺氧化锡薄膜。

5、在一优选例中,步骤(1)中,在进行共溅射沉积薄膜前先进行预溅射(时间可以自定,例如5min以上等),打开样品挡板开始在加热的衬底上沉积薄膜

6、本发明研究发现,步骤(1)中,如果采用铒靶替代氧化铒靶,所得薄膜中铒容易分相,对薄膜和后续器件产生不利影响。

7、在一优选例中,步骤(1)中,所述真空指真空度不大于5×10-3pa。

8、步骤(1)中,所述氩气和氧气混合气中氩气与氧气比例主要影响薄膜的成膜质量,这是由于溅射气氛中适宜的氧气含量能有效减少薄膜中的氧缺陷。在一优选例中,所述氩气和氧气混合气中氩气体积占比不小于50%。

9、在一优选例中,步骤(1)中,所述加热的衬底温度在50℃以上。

10、在一优选例中,步骤(1)中,溅射时,掺氟氧化锡靶功率为10~170瓦,氧化铒靶功率为5~70瓦,溅射腔室的压强为0.1~10pa。

11、步骤(1)中,在衬底上溅射沉积薄膜的时间优选为5~120min。

12、在一优选例中,步骤(2)中不采用随炉升降温,而是采用快速升降温。采用随炉升降温会降低薄膜中的载流子浓度以及易形成铒元素团簇,不利于后续电致发光器件性能的充分发挥。采用快速升降温可有效减少甚至避免铒团簇的形成,维持较高的载流子浓度,从而保证后续制作的器件具有低开启电压和发光电压。进一步优选的,步骤(2)中,所述升温的升温速率大于1℃/s,所述冷却的降温速率大于1℃/s。

13、溅射生长薄膜后还需进行热处理,促进氟铒共掺氧化锡薄膜的质量优化和铒离子的替位掺杂。一般而言,步骤(2)中,高温热处理的温度越高、停留时间越长,薄膜结晶性越好但电学性能降低越明显;高温热处理的温度越低、停留时间越短,薄膜结晶性越差但电学性能提升越明显,这是由于结晶性提高能够一定程度上钝化缺陷,提高薄膜质量,但过高的结晶性将增强晶界散射效应影响电学输运。因此,可具体根据需要选择合适的高温热处理温度及升降温速度,从而得到所需的结晶性和电学性能,进而获得优异的电致发光强度和器件稳定性。步骤(2)中,所述高温热处理的温度优选为200~1000℃。步骤(2)中,所述高温热处理的停留时间优选为5~120min。

14、本发明还提供了所述的制备方法制备得到的氟铒共掺氧化锡薄膜,所述氟铒共掺氧化锡薄膜内形成了氟铒共掺氧化锡晶体。

15、所述氟铒共掺氧化锡薄膜中,铒元素浓度过低,后续制作的器件发光效果差,铒元素浓度过高,易产生浓度猝灭效应,造成不必要的能量损耗。优选的,所述氟铒共掺氧化锡薄膜中,以铒元素和锡元素的总原子数为100%计,铒元素的原子百分占比为1%~5%。铒元素含量可通过共溅射时靶材的溅射功率调控。

16、所述氟铒共掺氧化锡薄膜的厚度优选为20~500nm,薄膜厚度过薄容易击穿,过厚电学性能下降明显,不利于后续制作电致发光器件。薄膜厚度主要和溅射时间相关。

17、本发明还提供了所述的氟铒共掺氧化锡薄膜在近红外电致发光领域中的应用,例如,用于制备基于电子碰撞离化效应的电致发光器件。

18、作为一个总的发明构思,本发明还提供了一种基于雪崩倍增效应提供热电子的近红外电致发光器件,采用所述的氟铒共掺氧化锡薄膜,其中衬底一侧沉积有用于连接电源负极的金属背电极,氟铒共掺氧化锡薄膜一侧沉积有用于连接电源正极的氧化物透明电极。

19、在一优选例中,所述衬底为硅,进一步优选为p型硅,更进一步优选为电阻率大于0.01ω·cm的轻掺p型硅。

20、衬底电阻率的选取将影响器件的电学性质和电致发光性能,这取决于空间电荷区的宽度和场强主要由衬底和薄膜的掺杂浓度决定,例如:若选择电阻率不超过0.01ω·cm的重掺p型硅作衬底则后续电致发光器件的击穿电压将会降低,这是由于硅衬底的掺杂浓度过高,在空间电荷区中主要发生齐纳击穿,齐纳击穿的电压和电子能量较低,不能充分激发铒离子。考虑到电学性能和发生雪崩倍增效应的条件,本发明优选电阻率大于0.01ω·cm的轻掺p型硅为衬底,制备低发光电压高光功率的电致发光器件。

21、本发明所述基于雪崩倍增效应提供热电子的近红外电致发光器件的开启电压低于5v,发光电压低于10v,具有较高的电致发光效率和长的器件寿命,可应用于硅基集成光源、半导体发光、光通信等领域。

22、上述近红外电致发光器件中的氧化物透明电极、金属背电极的沉积方式可以采用现有的沉积技术,如磁控溅射、电子束蒸发等。

23、本发明与现有技术相比,有益效果有:

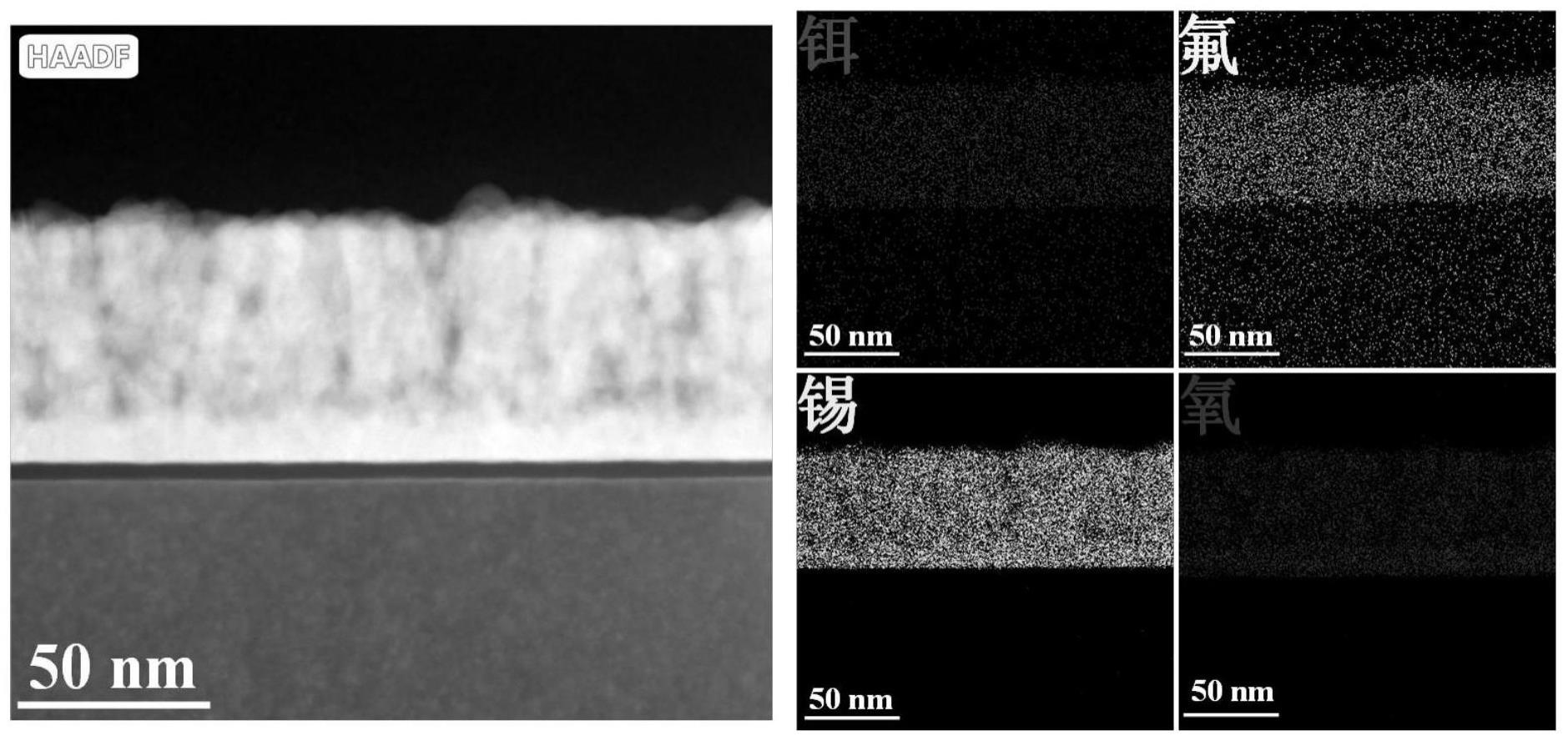

24、1、本发明制备方式简单,兼容微电子产业制造工艺,原材料成本较低,在硅基集成光源、半导体发光、光通信等领域具有广阔应用前景。按照本发明方法制备得到的氟铒共掺氧化锡薄膜为高度结晶态,铒元素的分布均匀。

25、2、本发明采用射频磁控溅射-高温快速热处理制备方法制备得到的氟铒共掺氧化锡薄膜作为掺铒电致发光器件的基体,①氧化锡具有较宽的带隙(3.9ev)能够避免俄歇效应造成的能量背传递,提高了器件的电致发光强度和效率;②氧化锡具有较低的成本以及良好的电学性能,通过共掺氟元素制备的氟掺杂氧化锡材料具有高的载流子浓度和电导率,其与商用的氧化铟锡、氟氧化锡透明电极具有更高的晶格匹配度,制备的电致发光器件具有较高的性能,并能降低器件的开启电压和发光电压;③氧化锡具有优异的光学性能,其紫外-可见-近红外透过率均大于80%,在保证高的载流子浓度的前提下仍具有良好的光学性能,作为发光层材料,其内部光损耗较低,出光效率较高;④氧化锡的结构为四方金红石结构,铒替位掺杂了锡离子的位点,通过共掺氟元素,影响了铒离子所处的晶体场环境,晶格对称性降低,铒的光学活性得到了提升;⑤通过对器件结构的设计,得到基于雪崩倍增效应的电致发光器件,基于该机制的发光器件电学性能优异,开启电压和发光电压较低,少子电子从p型硅侧由金属背电极注入到氟铒共掺氧化锡发光层,而空穴从氧化物透明电极一侧注入氟铒共掺氧化锡发光层,且由本发明所述射频磁控溅射得到的氟铒共掺氧化锡薄膜相比于传统的pld(脉冲激光沉积)和旋涂制备方法缺陷少,均匀性好,电子在空间电荷区的加速下直接碰撞铒离子,从而得到较强的近红外波段特征电致发光;该机制基于二极管在反向偏压下空间电荷区发生的雪崩倍增效应来获取高能量的热电子碰撞激发铒离子,与传统依赖热氧化层获得高能电子的方式相比,其工艺步骤简单,能够降低工业化生产中的成本,由于氟铒共掺氧化锡发光层优异的电学性能,其开启电压和发光电压较低,工作时流过器件的电流较小,器件具有较高的寿命和光功率,相较于能量传递机制的电致发光器件又具有较高的发光强度。

26、3、本发明通过射频磁控溅射-高温快速热处理方法利用氟铒共掺氧化锡作为铒发光基体并通过器件结构的设计成功制备了基于电子碰撞离化的电致发光器件。该型器件具有较少的制备步骤,较低的原料成本,其制备和测试方法与现有工艺高度兼容,技术成熟,生产环节简单并具有一定的工业化应用前景;其较低的开启电压也能保证器件的工作寿命和稳定性。

27、4、由于氟元素的共掺,本发明薄膜的电学性能得到了增强,开启电压显著降低,在8v的电压下便可探测到电致发光,同时铒离子所处的晶体场对称性降低,器件具有强的近红外电致发光强度和工作稳定性,输出光功率可达2.37μw/cm2。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!