碳化硅单晶和碳化硅单晶的制造方法与流程

1.本公开内容涉及碳化硅单晶和碳化硅单晶的制造方法。本技术主张基于在2020年4月22日提交的日本专利申请、即特愿2020-075940号的优先权。在该日本专利申请中记载的所有记载内容通过参考并入本说明书中。

背景技术:

2.在日本特开平9-157091号公报(专利文献1)中记载了通过升华再结晶法使单晶碳化硅生长的方法。现有技术文献专利文献

3.专利文献1:日本特开平9-157091号公报

技术实现要素:

4.本公开内容所涉及的碳化硅单晶具有第一主面、第二主面、第一碳化硅区域和第二碳化硅区域。第二主面位于第一主面的相对侧,并且向外侧凸出。第一碳化硅区域构成第一主面,并且位于第一主面与距离第一主面10mm的假想平面之间。第二碳化硅区域构成第二主面,并且与第一碳化硅区域连接。第一碳化硅区域和第二碳化硅区域各自包含多型为4h的碳化硅单晶。第一碳化硅区域的空洞缺陷的数量除以第一碳化硅区域的空洞缺陷的数量和第二碳化硅区域的空洞缺陷的数量的合计而得到的值为0.8以上。在与第一主面平行的截面中,空洞缺陷的长径为1μm以上且1000μm以下。

5.本公开内容所涉及的碳化硅单晶的制造方法具有以下的工序。将碳化硅种子衬底(種基板)和碳化硅原料配置在坩埚中。碳化硅种子衬底包含与碳化硅原料相向的生长面和位于生长面的相对侧的安装面。通过在将生长面的温度设为2100℃以上且小于2200℃的同时使碳化硅原料升华,在生长面上形成第一碳化硅区域。通过在将生长面的温度设为2200℃以上、将坩埚内的压力设为0.5kpa以下、并且将生长面与碳化硅原料的表面的温度梯度设为0.4℃/mm以下的同时使碳化硅原料升华,在第一碳化硅区域上形成第二碳化硅区域。第一碳化硅区域和第二碳化硅区域各自包含多型为4h的碳化硅单晶。

附图说明

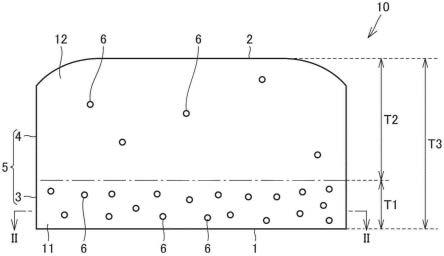

6.[图1]图1为表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的构成的侧面示意图。[图2]图2为沿图1的ii-ii线的截面示意图。[图3]图3为表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的制造装置的构成的局部截面示意图。[图4]图4为示意性地表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的制造方法的流程图。[图5]图5为表示将碳化硅种子衬底和碳化硅原料配置在坩埚中的工序的局部截面示意图。

[图6]图6为表示形成第一碳化硅区域的工序的局部截面示意图。[图7]图7为表示形成第二碳化硅区域的工序的局部截面示意图。[图8]图8为表示碳化硅种子衬底的生长面温度与在碳化硅种子衬底上形成的碳化硅单晶中混入的异种多型的混入率的关系的图。[图9]图9为表示碳化硅种子衬底的生长面与碳化硅原料的表面之间的温度梯度与空洞缺陷的聚集率的关系的图。

具体实施方式

[0007]

[本公开内容所要解决的课题]本公开内容的目的在于提供能够在抑制异种多型产生的同时减少空洞缺陷(void defect)的数量的碳化硅单晶和碳化硅单晶的制造方法。[本公开内容的效果]根据本公开内容,能够提供能够在抑制异种多型产生的同时减少空洞缺陷的数量的碳化硅单晶和碳化硅单晶的制造方法。

[0008]

[本公开内容的实施方式的概要]首先,对本公开内容的实施方式的概要进行说明。

[0009]

(1)本公开内容所涉及的碳化硅单晶10具有第一主面1、第二主面2、第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12。第二主面2位于第一主面1的相对侧,并且向外侧凸出。第一碳化硅区域11构成第一主面1,并且位于第一主面1与距离第一主面1为10mm的假想平面之间。第二碳化硅区域12构成第二主面2,并且与第一碳化硅区域11连接。第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12各自包含多型为4h的碳化硅单晶。第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的数量除以第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的数量和第二碳化硅区域12的空洞缺陷6的数量的合计而得到的值为0.8以上。在与第一主面1平行的截面中,空洞缺陷6的长径为1μm以上且1000μm以下。

[0010]

(2)根据所述(1)所涉及的碳化硅单晶10,在相对于第一主面1垂直的方向,碳化硅单晶10的厚度可以为30mm以上。

[0011]

(3)根据所述(1)或(2)所涉及的碳化硅单晶10,在与第一主面1平行的截面中,第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度可以为0.1个/cm2以上。

[0012]

(4)本公开内容所涉及的碳化硅单晶10的制造方法具有以下的工序。将碳化硅种子衬底20和碳化硅原料23配置在坩埚30中。碳化硅种子衬底20包含与碳化硅原料23相向的生长面21和位于生长面21的相对侧的安装面22。通过在将生长面21的温度设为2100℃以上且小于2200℃的同时使碳化硅原料23升华,在生长面21上形成第一碳化硅区域11。通过在将生长面21的温度设为2200℃以上、将坩埚30内的压力设为0.5kpa以下、并且将生长面21与碳化硅原料23的表面的温度梯度设为0.4℃/mm以下的同时使碳化硅原料23升华,在第一碳化硅区域11上形成第二碳化硅区域12。第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12各自包含多型为4h的碳化硅单晶。

[0013]

(5)根据所述(4)所涉及的碳化硅单晶10的制造方法,第一碳化硅区域11的厚度可以为10mm以下。

[0014]

(6)根据所述(4)或(5)所涉及的碳化硅单晶10的制造方法,碳化硅单晶10的厚度

可以为30mm以上。

[0015]

[本公开内容的实施方式的详细内容]以下,基于附图对本公开内容的实施方式(以下也称为本实施方式)的详细内容进行说明。需要说明的是,在以下的附图中,对相同或相应的部分标注相同的参考编号,不重复其说明。

[0016]

首先,对本实施方式所涉及的碳化硅单晶10的构成进行说明。图1为表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的构成的侧面示意图。如图1所示,本实施方式所涉及的碳化硅单晶10主要具有第一主面1、第二主面2、外周面5、第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12。第二主面2位于第一主面1的相对侧。第二主面2向外侧凸出。第一主面1例如为平面。外周面5与第一主面1和第二主面2各自连接。本实施方式所涉及的碳化硅单晶10为大致圆柱形状。

[0017]

如图1所示,第一碳化硅区域11构成第一主面1。第一碳化硅区域11为从第一主面1起10mm以内的区域。第一碳化硅区域11位于第一主面1与距离第一主面1为10mm的假想平面之间。在相对于第一主面1垂直的方向,第一碳化硅区域11的厚度(第一厚度t1)为10mm。第二碳化硅区域12构成第二主面2。第二碳化硅区域12与第一碳化硅区域11连接。第二碳化硅区域12设置在第一碳化硅区域11上。外周面5具有第一外周面部3和第二外周面部4。第二外周面部4与第一外周面部3连接。

[0018]

第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12各自包含多型为4h的碳化硅单晶。第一碳化硅区域11构成第一外周面部3。第二碳化硅区域12构成第二外周面部4。在相对于第一主面1垂直的方向,第二碳化硅区域12的厚度(第二厚度t2)例如为20mm以上。在相对于第一主面1垂直的方向,碳化硅单晶10的厚度(第三厚度t3)例如为30mm以上。对第三厚度t3的下限没有特别限制,例如可以为35mm以上,也可以为40mm以上。

[0019]

如图1所示,在第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12各自中存在空洞缺陷6。空洞缺陷6为被封闭在碳化硅区域内而形成的中空状的缺陷。换言之,空洞缺陷6不在碳化硅区域的外表面露出。空洞缺陷6基本上为球状。在与第一主面1平行的截面中,空洞缺陷6的形状例如为椭圆形。在与第一主面1平行的截面中,空洞缺陷6的形状的长径例如为1μm以上且1000μm以下。

[0020]

第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量除以第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量和第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量的合计而得到的值为0.8以上。从另一观点来看,存在于碳化硅单晶10中的空洞缺陷6的总数的80%以上存在于第一碳化硅区域11中。存在于第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量小于存在于碳化硅单晶10中的空洞缺陷6的总数的20%。

[0021]

对第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量除以第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量和第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量的合计而得到的值的下限没有特别限制,例如可以为0.85以上,也可以为0.90以上,还可以为0.95以上。

[0022]

图2为沿图1的ii-ii线的截面示意图。如图2所示,在相对于第一主面1垂直的方向观察时,第一碳化硅区域11为大致圆形。同样地,在相对于第一主面1垂直的方向观察时,第二碳化硅区域12为大致圆形。第一碳化硅区域11的直径w例如为150mm。对直径w的下限没有特别限制,例如可以为100mm以上。对直径w的上限没有特别限制,例如可以为200mm以下,也

可以为300mm以下。

[0023]

如图2所示,在与第一主面1平行的截面中,第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度可以为0.1个/cm2以上。对第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度的下限没有特别限制,例如可以为0.5个/cm2以上,也可以为1个/cm2以上。对第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度的上限没有特别限制,例如可以为10个/cm2以下,也可以为5个/cm2以下。在与第一主面1平行的截面中,第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度可以大于第二碳化硅区域12的空洞缺陷6的面密度。

[0024]

接着,对空洞缺陷6的测定方法进行说明。空洞缺陷6例如可以使用透射型光学显微镜进行观察。例如,利用透射型光学显微镜对使用多线锯从碳化硅单晶10切出的碳化硅单晶衬底进行观察,确定存在于碳化硅单晶衬底内的空洞缺陷6,并测定其数量。通过使用该方法对全部的碳化硅单晶衬底测定空洞缺陷6的数量,求出存在于第一碳化硅区域11以及第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量。

[0025]

第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的面密度为存在于第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量除以与第一主面1平行的截面中的第一碳化硅区域11的截面积而得到的值。同样地,第二碳化硅区域12的空洞缺陷6的面密度为存在于第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量除以与第一主面1平行的截面中的第二碳化硅区域12的截面积而得到的值。

[0026]

接着,对本实施方式所涉及的碳化硅单晶10的制造装置的构成进行说明。图3为表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的制造装置的构成的局部截面示意图。如图3所示,碳化硅单晶的制造装置100主要具有腔室50、坩埚30和加热器40。坩埚30和加热器40配置在腔室50的内部。坩埚30具有原料容纳部32和盖部31。盖部31配置在原料收容部32上。加热器40例如为电阻加热器。从外部电源(未图示)向加热器40施加电压。由此,加热器40自身发热,对坩埚30进行加热。

[0027]

加热器40例如具有第一电阻加热器41、第二电阻加热器42和第三电阻加热器43。第一电阻加热器41配置在盖部31的上方。第二电阻加热器42以包围原料收容部32的外周面5的方式配置。第三电阻加热器43配置在原料收容部32的下方。也可以在腔室50的外部配置辐射温度计(未图示)。

[0028]

接着,对本实施方式所涉及的碳化硅单晶10的制造方法进行说明。图4为示意性地表示本实施方式所涉及的碳化硅单晶的制造方法的流程图。如图4所示,本实施方式所涉及的碳化硅单晶10的制造方法主要具有:将碳化硅种子衬底和碳化硅原料配置在坩埚中的工序(s1)、形成第一碳化硅区域的工序(s2)和形成第二碳化硅区域的工序(s3)。

[0029]

首先,实施将碳化硅种子衬底和碳化硅原料配置在坩埚中的工序(s1)。图5为表示将碳化硅种子衬底20和碳化硅原料23配置在坩埚30中的工序的局部截面示意图。

[0030]

如图5所示,碳化硅原料23配置在原料收容部32内。碳化硅原料23例如为多晶碳化硅的粉末。碳化硅种子衬底20例如使用胶粘剂(未图示)固定于盖部31。碳化硅种子衬底20具有生长面21和安装面22。安装面22位于生长面21的相对侧。生长面21与碳化硅原料23相向。安装面22与盖部31相向。碳化硅种子衬底20配置成生长面21与碳化硅原料23的表面相向。

[0031]

碳化硅种子衬底20例如为多型4h的六方晶碳化硅单晶。生长面21的直径例如为

150mm。生长面21的直径可以为150mm以上。生长面21例如为{0001}面或相对于{0001}面倾斜约8

°

以下的偏角的面。如上所述,碳化硅种子衬底20和碳化硅原料23配置在坩埚30中。

[0032]

接着,实施形成第一碳化硅区域的工序(s2)。图6为表示形成第一碳化硅区域的工序的局部截面示意图。

[0033]

首先,将生长面21的温度加热至例如2100℃以上且小于2200℃的温度。对生长面21的温度的下限没有特别限制,例如可以为2110℃以上,也可以为2120℃以上。对生长面21的温度的上限没有特别限制,例如可以为2190℃以下,也可以为2180℃以下。在生长面21的温度上升期间,将坩埚30内的气氛气体的压力例如保持在约80kpa。气氛气体例如包含氩气、氦气或氮气等非活性气体。生长面21的温度例如可以根据由辐射温度计测定的坩埚外壁的温度,通过有限元分析来计算炉内的温度分布。

[0034]

在碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面之间设置温度梯度,使得碳化硅种子衬底20的生长面21的温度低于碳化硅原料23的表面温度。对分别施加于第一电阻加热器41部、第二电阻加热器42部和第三电阻加热器43部的电压进行控制,使得碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面之间的温度梯度例如大于0.4℃/mm。

[0035]

接着,将坩埚30内的气氛气体的压力例如减压至1.0kpa。由此,收容部内的碳化硅原料23开始升华,升华后的碳化硅气体在碳化硅种子衬底20的生长面21上再结晶。在碳化硅种子结晶的生长面21上,第一碳化硅区域11开始生长。在第一碳化硅区域11生长期间,将坩埚30内的压力保持在例如约0.1kpa以上且3kpa以下。坩埚30内的压力例如使用安装在腔室50中的压力计(未图示)来测量。

[0036]

如上所述,通过在将生长面21的温度设为2100℃以上且小于2200℃的同时使碳化硅原料23升华,在生长面21上形成第一碳化硅区域11(参照图6)。第一碳化硅区域11包含多型为4h的碳化硅单晶。第一碳化硅区域11的厚度(第一厚度t1)例如为10mm以下。对第一碳化硅区域11的厚度的上限没有特别限制,例如可以为8mm以下,也可以为6mm以下。

[0037]

接着,实施形成第二碳化硅区域的工序(s3)。图7为表示形成第二碳化硅区域的工序的局部截面示意图。

[0038]

形成第二碳化硅区域的工序(s3)中生长面21的温度设定为高于形成第一碳化硅区域的工序(s2)中生长面21的温度。具体而言,形成第二碳化硅区域的工序(s3)中生长面21的温度为2200℃以上。对形成第二碳化硅区域的工序(s3)中生长面21的温度的下限没有特别限制,例如可以为2210℃以上,也可以为2220℃以上。

[0039]

形成第二碳化硅区域的工序(s3)中坩埚30内的压力例如为0.5kpa以下。对形成第二碳化硅区域的工序(s3)中坩埚30内的压力的上限没有特别限制,但可以为例如0.4kpa以下,也可以为0.3kpa以下。

[0040]

在形成第二碳化硅区域的工序(s3)中,生长面21和碳化硅原料23的表面24的温度梯度为0.4℃/mm以下。对生长面21和碳化硅原料23的表面24的温度梯度的上限没有特别限制,例如可以为0.35℃/mm以下,也可以为0.3℃/mm以下。

[0041]

由此,收容部内的碳化硅原料23升华,升华的碳化硅气体在第一碳化硅区域11上再结晶。如上所述,在将生长面21的温度设为2200℃以上、将坩埚30内的压力设为0.5kpa以下、并且将生长面21与碳化硅原料23的表面的温度梯度设为0.4℃/mm以下的同时使碳化硅原料23升华,由此在第一碳化硅区域11上形成第二碳化硅区域12。

[0042]

第二碳化硅区域12包含多型为4h的碳化硅单晶。碳化硅单晶10的厚度(第三厚度t3)例如为30mm以上。对碳化硅单晶10的厚度的下限没有特别限制,例如可以为35mm以上,也可以为40mm以上。

[0043]

需要说明的是,在所述实施方式所涉及的碳化硅单晶的制造方法中,对加热器40为电阻加热器的情况进行了说明,但加热器40不限于电阻加热器。加热器可以为例如感应加热线圈。

[0044]

接着,对本实施方式所涉及的碳化硅单晶和碳化硅单晶的制造方法的作用效果进行说明。

[0045]

在高温下,与多型为4h的碳化硅单晶相比,多型为6h的碳化硅单晶更稳定地存在。因此,在制作多型为4h的碳化硅单晶的情况下,为了不使多型为6h的碳化硅单晶混入,优选降低生长表面的温度。

[0046]

另一方面,当降低生长表面的温度时,容易产生热力学上稳定的{11-20}面或{1-100}面等。因此,可以认为,例如在生长表面7为{0001}面的情况下,由于相对于生长表面7垂直的面的高度增大等原因,容易产生空洞缺陷6。或者也可以认为,当降低生长面温度时,由于生长面附近的温度环境或气体组成偏离适当条件,产生硅液滴,在生长中硅扩散到晶体内,由此形成空洞缺陷6。另外,当纵向(生长方向)的温度梯度变大时,在空洞缺陷6的内部升华和再结晶发生进展。其结果,空洞缺陷6向生长表面7侧移动,空洞缺陷6分布在碳化硅单晶的宽广的区域内。与空洞缺陷6未通过的区域相比,空洞缺陷6通过的区域的结晶性变差。

[0047]

根据本实施方式所涉及的碳化硅单晶10的制造方法,通过在将碳化硅种子衬底20的生长面21的温度设为2100℃以上且小于2200℃的同时使碳化硅原料23升华,在生长面21上形成第一碳化硅区域11。由此,能够在抑制多型为6h的碳化硅单晶的混入的同时,形成在外侧具有凸状表面的第一碳化硅区域11。在第一碳化硅区域11中,虽然产生空洞缺陷6,但多型为4h的碳化硅单晶的生长变得稳定。结果,在碳化硅单晶10中,能够抑制例如6h等异种多型的混入。

[0048]

接着,通过在将生长面21的温度设为2200℃以上、将坩埚30内的压力设为0.5kpa以下、并且将生长面21和碳化硅原料23的表面24的温度梯度设为0.4℃/mm以下的同时使碳化硅原料23升华,在第一碳化硅区域11上形成第二碳化硅区域12。通过提高生长面21的温度,能够抑制新产生空洞缺陷6。当提高生长面21的温度时,生长面21与碳化硅原料23的表面24之间的温度梯度减小,因此生长速度降低。因此,通过降低坩埚30内的压力,碳化硅原料23容易升华,由此能够防止碳化硅单晶的生长速度的降低。

[0049]

此外,通过降低生长面21与碳化硅原料23的表面24的温度梯度,空洞缺陷6的内部的温度梯度也降低。因此,能够抑制在空洞缺陷6的内部产生升华和再结晶。结果,能够抑制空洞缺陷6向生长表面7(参照图7)侧移动。因此,在生长后期阶段生长的第二碳化硅区域12中,能够抑制空洞缺陷6的产生。

[0050]

根据本实施方式所涉及的碳化硅单晶10,第一碳化硅区域11构成第一主面1,并且在从第一主面1起10mm以内。第二碳化硅区域12构成第二主面2,并且与第一碳化硅区域11连接。第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的数量除以第一碳化硅区域11的空洞缺陷6的数量和第二碳化硅区域12中的空洞缺陷6的数量的合计而得到的值为0.8以上。由此,能够确保大

多数可以制作器件的碳化硅单晶衬底。实施例1

[0051]

(实验方法)在碳化硅种子衬底20上形成碳化硅单晶10。将碳化硅种子衬底20的生长面21的温度分别设定为2125℃、2150℃、2175℃、2200℃、2225℃和2250℃。将坩埚30的压力设为大于0.5kpa。将碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面24之间的温度梯度设为大于0.4℃/mm。对分别施加于第一电阻加热器41部、第二电阻加热器42部和第三电阻加热器43部的电压进行控制,以使得满足上述生长条件。作为目标的碳化硅单晶10的多型为4h。主要的异种多型为6h。

[0052]

在碳化硅种子衬底20的生长面21上形成的碳化硅单晶10中,求出异种多型的混入率。异种多型的混入率为在生长的碳化硅单晶中4h以外的多型混入的概率。即,异种多型的混入率为在生长的碳化硅单晶之中存在4h以外的多型的混入的根数除以生长的全部根数而得到的比例。异种多型的混入率的测定方法如下所述。多型的测定例如可以列举:将碳化硅单晶加工成晶片状,然后拍摄透射光学显微镜图像,根据色彩的差异进行判别的方法;和由光致发光(pl)成像图的对比度进行判别的方法。这次利用后者的方法进行了测定。作为测定装置,使用photon design株式会社制造的plis-100。激发光是波长为325nm的he-cd激光。曝光时间为1秒。向受光侧插入750nm的低通滤波器。根据测定图像的对比度差异,检测有无异种多型。

[0053]

(实验结果)图8为表示碳化硅种子衬底20的生长面温度与在碳化硅种子衬底20上形成的碳化硅单晶10的第一碳化硅区域11中混入的异种多型的混入率的关系的图。表1示出图8的数据。如图8和表1所示,随着生长面21的温度降低,异种多型的混入率降低。通过将生长面21的温度设为小于2200℃,能够大幅降低异种多型的混入率。

[0054]

[表1]生长面温度(℃)异种多型混入率(%)2125521508217510220040222570225090实施例2

[0055]

(实验方法)使用样品2-1到样品2-6的生长条件,在碳化硅种子衬底20上形成碳化硅单晶10。在从样品2-1到样品2-6的生长条件下的碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面24之间的温度梯度分别为0.2℃/mm、0.4℃/mm、0.6℃/mm、0.8℃/mm、1℃/mm和1.2℃/mm。坩埚30的压力设为0.5kpa。碳化硅种子衬底20的生长面21设为2150℃。对分别施加于第一电阻加热器41部、第二电阻加热器42部和第三电阻加热器43部的电压进行控制,以使得满足上述生长条件。

[0056]

(实验结果)图9为表示碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面24之间的温度梯度与空洞缺陷6的聚集率的关系的图。表2示出图9的数据。空洞缺陷6的聚集率为从生长面21起10mm以内的第一碳化硅区域11中的空洞缺陷6的数量除以存在于碳化硅单晶10整体(第一碳化硅区域11和第二碳化硅区域12)中的空洞缺陷6的总数而得到的值。如图9和表2所示,随着碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面之间的温度梯度变小,空洞缺陷6的聚集率增加。通过将碳化硅种子衬底20的生长面21与碳化硅原料23的表面之间的温度梯度设为0.4℃/mm以下,能够大幅增加空洞缺陷6的聚集率。

[0057]

[表2]样品编号温度梯度(℃/mm)空洞聚集率(%)样品2-10.299样品2-20.498样品2-30.664样品2-40.855样品2-5138样品2-61.223实施例3

[0058]

(实验方法)使用样品3-1到样品3-4的生长条件,在碳化硅种子衬底20上制造碳化硅单晶10。碳化硅单晶10的制造方法具有形成第一碳化硅区域的工序(s2)和形成第二碳化硅区域的工序(s3)。样品3-1到样品3-4的生长条件如表3所示。对分别施加于第一电阻加热器41部、第二电阻加热器42部和第三电阻加热器43部的电压进行控制,以使得满足表3所示的生长条件。样品3-1的生长条件为实施例。样品3-2到样品3-4的生长条件为比较例。

[0059]

(实验结果)

[0060]

[表3]

[0061]

如表3所示,与使用样品3-2到样品3-4的生长条件形成的碳化硅单晶10中空洞缺陷6的聚集率相比,使用样品3-1的生长条件形成的碳化硅单晶10中空洞缺陷6的聚集率大幅提高。由以上结果确认了,在形成第一碳化硅区域的工序(s2)中,在将生长面21的温度设为2100℃以上且小于2200℃的同时使碳化硅原料23升华,并且在形成第二碳化硅区域的工序(s3)中,在将生长面21的温度设为2200℃以上、将坩埚30内的压力设为0.5kpa以下、并且将生长面21与碳化硅原料23的表面24的温度梯度设为0.4℃/mm以下的同时,使碳化硅原料23升华,由此能够大幅提高空洞缺陷6的聚集率。

[0062]

应该认为,本次公开的实施方式和实施例在所有方面均为例示,而不是限制性的。本发明的范围不是由上述的说明而是由权利要求书表示,旨在包括与权利要求书均等的含义和范围内的所有变更。符号说明

[0063]

1第一主面,2第二主面,3第一外周面部,4第二外周面部,5外周面,6空洞缺陷,7生长表面,10碳化硅单晶,11第一碳化硅区域,12第二碳化硅区域,20碳化硅种子衬底,21生长面,22安装面,23碳化硅原料,24表面,30坩埚,31盖部,32原料收容部,40加热器,41第一电阻加热器,42第二电阻加热器,43第三电阻加热器,50腔室,100制造装置,t1第一厚度,t2第二厚度,t3第三厚度,w直径。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1