一种高单原子金属负载量的碳材料的制备方法

1.本发明属于金属负载碳材料的制备技术领域,具体涉及一种高单原子金属负载量的碳材料的制备方法。

背景技术:

2.单原子材料具有高原子利用率、充分暴露的活性位点以及原子尺度上的精准调控等突出优点,在催化、能源、电子、传感与生物等领域展现出广阔应用前景,受到了广大研究者青睐。尽管单原子碳材料在一些研究中实现了成功制备,然而简便、有效与大批量合成具有高密度金属单原子位点的碳材料仍然十分困难。在高温热解过程中,金属原子倾向于自发聚集或与碳骨架形成碳化物,极大减少了单金属原子的分散位点;同时,前躯体在高温煅烧过程中的结构不稳定性,导致过渡金属单原子周围的化学组成与结构不可控,这些因素都制约了单原子材料的有效构筑与应用。前期研究主要通过极低的金属负载量(《0.1wt%)来实现单原子材料制备,而高金属负载量(》2wt%)的单原子分散碳材料仍然比较少见。

3.在高温热解制备单原子碳材料体系中,前躯体调控是定向构筑热解产物的关键因素之一。因此,选择具有合适结构的单原子材料前躯体,预先构筑单原子及周围化学结构位点,是高效制备高密度单原子碳材料的有效手段,所以寻找合适配体是合成高负载量单原子碳材料的关键。

技术实现要素:

4.本发明解决的技术问题是提供了一种工艺简单且成本相对低廉的高单原子金属负载量的碳材料的制备方法,该方法利用聚吡咯来捕获和锚定金属离子,再进行高温煅烧和酸处理,最终制得高单原子金属负载量的碳材料。

5.本发明为解决上述技术问题采用如下技术方案,一种高单原子金属负载量的碳材料的制备方法,其特征在于:所述高单原子金属负载量的碳材料由载体及负载于载体上的过渡金属组成,其中过渡金属为ti、v、cr、mn、fe、co、ni、cu、zn、pd、pt、ag或au中的一种或多种,且过渡金属以单原子的形式负载于载体中,载体为聚吡咯煅烧衍生的氮掺杂碳材料,过渡金属的负载量为2wt%-25wt%;所述高单原子金属负载量的碳材料的具体制备过程为:步骤s1:以十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将吡咯于0~5℃搅拌反应制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于溶剂中,再加入过渡金属盐搅拌,然后进行烘干,其中过渡金属盐为上述过渡金属的硝酸盐、硫酸盐、盐酸盐、乙酰丙酮盐、乙酸盐或草酸盐中的一种或多种;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在惰性气体气氛下以1-10℃/min的升温速率升温至600-900℃恒温2-5h,然后自然冷却至室温;步骤s4:将步骤s3得到的材料用酸溶液进行酸处理,再进行抽滤,并用水洗至中性

后烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

6.进一步限定,步骤s2中所述溶剂为水、甲醇、乙醇、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇或异丙醇中的一种或多种。

7.进一步限定,步骤s2中所述聚吡咯和过渡金属的摩尔比为1-10:1。

8.进一步限定,步骤s3中所述惰性气体为氮气、氩气或氦气中的一种或多种。

9.进一步限定,步骤s4中所述酸溶液为盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸或乙酸中的一种或多种,酸溶液的浓度为0.5-4mol/l,酸处理温度为25-100℃,酸处理时间为2-24h。

10.本发明所述的高单原子金属负载量的碳材料的制备方法,其特征在于具体步骤为:步骤s1:以0.22g十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以2.0g过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将600

µ

l吡咯于0~5℃搅拌反应8h制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将0.1g步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于120ml甲醇溶液中,再加入0.223g硝酸锌搅拌10h,然后进行抽滤,甲醇洗涤,于80℃烘干;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在氮气气氛下以3℃/min的升温速率升温至700℃恒温3h,然后自然冷却至室温;步骤s4:将步骤s3得到的材料用盐酸常温浸泡24h,再进行抽滤,并用水洗至中性后于80℃烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

11.本发明与现有技术相比具有以下优点和有益效果:1、本发明利用聚吡咯作为关键配体,聚吡咯提供了丰富的孤对电子捕获配体中的金属离子,形成丰富而均匀的金属原子和氮原子活性位点;2、本发明聚吡咯不仅作为碳源,而且提供了足够的氮原子,易于锚定更多的金属离子。

附图说明

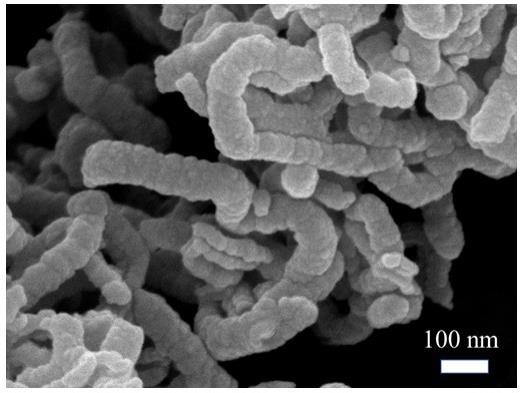

12.图1是实施例1制备的高单原子金属负载量的碳材料的sem图;图2是实施例1制备的高单原子金属负载量的碳材料的xrd图;图3是实施例1制备的高单原子金属负载量的碳材料的haddf-stem图。

具体实施方式

13.以下通过实施例对本发明的上述内容做进一步详细说明,但不应该将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明上述内容实现的技术均属于本发明的范围。

14.实施例1步骤s1:以0.22g十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以2.0g过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将600

µ

l吡咯于0~5℃搅拌反应8h制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将0.1g步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于120ml甲醇溶液中,再加入0.223g硝酸锌搅拌均匀并在80℃烘干;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在氮气气氛下以3℃/min的升温速率升温至700℃恒温3h,然后自然冷却至室温;

步骤s4:将步骤s3得到的材料用2mol/l的盐酸常温浸泡24h,再进行抽滤,并用水洗至中性后于80℃烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

15.实施例2步骤s1:以0.22g十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以2.0g过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将600

µ

l吡咯于0~5℃搅拌反应8h制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将0.5g步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于600ml甲醇溶液中,再加入1.115g硝酸锌搅拌均匀并在80℃烘干;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在氮气气氛下以5℃/min的升温速率升温至700℃恒温3h,然后自然冷却至室温;步骤s4:将步骤s3得到的材料用4mol/l的盐酸常温浸泡2h,再进行抽滤,并用水洗至中性后于80℃烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

16.实施例3步骤s1:以0.22g十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以2.0g过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将600

µ

l吡咯于0~5℃搅拌反应8h制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将0.1g步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于120ml甲醇溶液中,再加入0.183g乙酸锰搅拌均匀并在80℃烘干;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在氮气气氛下以10℃/min的升温速率升温至700℃恒温4h,然后自然冷却至室温;步骤s4:将步骤s3得到的材料用0.5mol/l的盐酸于80℃浸泡12h,再进行抽滤,并用水洗至中性后于80℃烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

17.实施例4步骤s1:以0.22g十六烷基三甲基溴化铵为模板剂,以2.0g过硫酸铵为氧化剂,采用化学氧化聚合的方法将600

µ

l吡咯于0~5℃搅拌反应8h制得聚吡咯纳米线;步骤s2:将0.1g步骤s1得到的聚吡咯纳米线分散于120ml甲醇溶液中,再加入0.0915g乙酸锰搅拌均匀并在80℃烘干;步骤s3:将步骤s2得到的物料置于管式炉中,在氮气气氛下以5℃/min的升温速率升温至800℃恒温4h,然后自然冷却至室温;步骤s4:将步骤s3得到的材料用0.5mol/l的盐酸于80℃浸泡12h,再进行抽滤,并用水洗至中性后于80℃烘干得到高单原子金属负载量的碳材料。

18.以上实施例描述了本发明的基本原理、主要特征及优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明原理的范围下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进均落入本发明保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1