一种室内厨余一体化堆肥箱装置的制作方法

1.本实用新型涉及堆肥箱装置技术领域,尤其涉及一种室内厨余一体化堆肥箱装置。

背景技术:

2.室内厨余一体化堆肥箱装置是一种用于室内厨余堆肥的一体化堆肥箱装置。生活垃圾堆肥是处理与利用垃圾的一种方法,是利用垃圾或土壤中存在的细菌、酵母菌、真菌和放线菌等微生物,使垃圾中的有机物发生生物化学反应而降解(消化),形成一种类似腐蚀质土壤的物质,用作肥料并用来改良土壤。

3.但现有的厨余堆肥箱,在工作过程中存在以下缺陷:

4.1.结构过于简单,发酵速率低;

5.2.发酵过程完全密闭,或由于发酵需要密闭,通气条件并不好,导致内部生物分解反应生成较多种刺鼻气体,使其并不方便在家中使用。

6.所以我们提出一种室内厨余一体化堆肥箱装置,用以解决上述所提到的问题。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的是为了解决现有技术中结构过于简单,发酵速率低,发酵过程完全密闭,或由于发酵需要密闭,通气条件并不好,导致内部生物分解反应生成较多种刺鼻气体,使其并不方便在家中使用的缺点,而提出的一种室内厨余一体化堆肥箱装置。

8.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

9.一种室内厨余一体化堆肥箱装置,包括手把、密封盖、上壳体和下壳体,

10.所述手把位于密封盖的上方,所述上壳体位于密封盖的下方,所述下壳体位于上壳体的下方,所述密封盖的底部固定连接有密封圈,所述密封盖的底部内壁固定连接有换气风扇,所述上壳体的外壁开设有成对称设置两个圆孔,所述手把的一侧固定连接有成对称设置的两个圆扣,所述圆扣与圆孔相卡合,所述上壳体的外壁固定连接有水箱加湿器,所述上壳体的外壁固定连接有成对称设置的两个密封卡扣,所述上壳体的内部固定连接有隔板,所述隔板的顶部开设有中心孔,所述中心孔的内壁转动连接有用于搅拌搅碎厨余垃圾的搅拌组件;

11.所述下壳体的外壁固定连接有成对称设置的两个卡块,所述密封卡扣与卡块相配合,所述下壳体的内部设置有内桶,所述下壳体的外壁固定连接有凸块,所述凸块的一侧固定连接有水墨屏,所述凸块的一侧转动连接有旋钮,所述下壳体的内壁固定连接有加热棒,所述下壳体的底部设置有底座。

12.优选的,所述搅拌组件包括转动连接在中心孔内壁的碎料刀片,所述碎料刀片的底部设置有双轴电机,所述碎料刀片与双轴电机的转动轴固定连接,所述双轴电机的底部设置有搅拌器,所述搅拌器与双轴电机的输出轴固定连接。

13.优选的,所述凸块的一侧开设有方槽和圆槽,所述方槽的内壁与水墨屏固定连接,

所述圆槽的内壁与旋钮转动连接。

14.优选的,所述双轴电机的输出轴与转动轴通过联轴器进行固定连接。

15.优选的,所述碎料刀片的叶片位于隔板的上方。

16.优选的,所述水箱加湿器和加热棒通过水墨屏和旋钮控制。

17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

18.1.以电饭煲为设计灵感设计出一个除顶部通风风扇孔外,都做了密封保温处理以加速分解,核心的搅碎搅拌一体化设计由一个双轴步进双轴电机运行,使用时双轴电机带动碎料刀片和搅拌器转动,上壳体和下壳体用密封卡扣的形式密封组装,在发酵完成时可以直接将卡扣打开将里面装有肥料的内桶直接拿出方便使用,水箱加湿器和加热棒通过水墨屏和旋钮控制,保持内部环境达到适合分解发酵的环境提高效率。

19.2.在发酵过程中产生的刺鼻热气体通过密封盖底部的换气风扇排气,便于在家中使用,厨余垃圾的高效利用,提前放入半桶土壤和一定的em菌(加速发酵,提高养分)加热杀菌,在生活中的厨余蔬菜果皮蛋壳等无需经过处理直接放入堆肥箱中,经过搅拌组件将大小控制在一定范围内,然后掉入发酵箱中发酵,设定自定义或给定的发酵完成周期及其线性温度控制,达到所设定的发酵周期取出即可给家中的花、蔬菜施肥,肥料富含氮磷钾元素且不会烧根。

20.本实用新型结构简单,丰富了室内厨余一体化堆肥箱装置的实用功能,内部装置一体化设计使得结构更加紧凑且高效,大大提升了发酵速率,设置有换气风扇,使得刺鼻气体得以及时挥散,便于在家中使用,操作简单,使用便捷。

附图说明

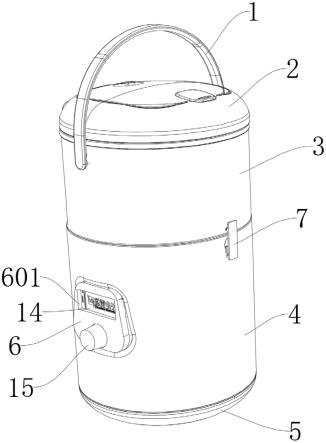

21.图1为本实用新型提出的一种室内厨余一体化堆肥箱装置的三维结构示意图;

22.图2为本实用新型提出的一种室内厨余一体化堆肥箱装置的背面结构示意图;

23.图3为本实用新型提出的一种室内厨余一体化堆肥箱装置的爆炸结构示意图;

24.图4为本实用新型中搅拌组件的三维结构示意图;

25.图5为本实用新型中上壳体的三维结构示意图;

26.图6为本实用新型中下壳体的剖视结构示意图;

27.图7为本实用新型的渲染图。

28.图中:1、手把;101、圆扣;2、密封盖;3、上壳体;301、圆孔;4、下壳体;401、卡块;5、底座;6、凸块;601、方槽;602、圆槽;7、密封卡扣;8、水箱加湿器;9、搅拌器;10、加热棒;11、密封圈;12、换气风扇;13、双轴电机;14、水墨屏;15、旋钮;16、碎料刀片;17、隔板;1701、中心孔;18、联轴器;19、内桶。

具体实施方式

29.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

30.实施例一

31.参照图1-6,一种室内厨余一体化堆肥箱装置,包括手把1、密封盖2、上壳体3和下

壳体4,

32.手把1位于密封盖2的上方,上壳体3位于密封盖2的下方,下壳体4位于上壳体3的下方,密封盖2的底部固定连接有密封圈11,密封盖2的底部内壁固定连接有换气风扇12,上壳体3的外壁开设有成对称设置两个圆孔301,手把1的一侧固定连接有成对称设置的两个圆扣101,圆扣101与圆孔301相卡合,上壳体3的外壁固定连接有水箱加湿器8,上壳体3的外壁固定连接有成对称设置的两个密封卡扣7,上壳体3的内部固定连接有隔板17,隔板17的顶部开设有中心孔1701,中心孔1701的内壁转动连接有用于搅拌搅碎厨余垃圾的搅拌组件;

33.下壳体4的外壁固定连接有成对称设置的两个卡块401,密封卡扣7与卡块401相配合,下壳体4的内部设置有内桶19,下壳体4的外壁固定连接有凸块6,凸块6的一侧固定连接有水墨屏14,凸块6的一侧转动连接有旋钮15,下壳体4的内壁固定连接有加热棒10,下壳体4的底部设置有底座5。

34.实施例二

35.参照图1-6,一种室内厨余一体化堆肥箱装置,包括如图1所示,本实施例的室内厨余一体化堆肥箱装置,包括手把1、密封盖2、上壳体3和下壳体4,

36.手把1位于密封盖2的上方,上壳体3位于密封盖2的下方,下壳体4位于上壳体3的下方,密封盖2的底部固定连接有密封圈11,密封盖2的底部内壁固定连接有换气风扇12,换气风扇12与公告号为cn104421187b的专利相同,上壳体3的外壁开设有成对称设置两个圆孔301,手把1的一侧固定连接有成对称设置的两个圆扣101,圆扣101与圆孔301相卡合,上壳体3的外壁固定连接有水箱加湿器8,上壳体3的外壁固定连接有成对称设置的两个密封卡扣7,上壳体3的内部固定连接有隔板17,隔板17的顶部开设有中心孔1701,中心孔1701的内壁转动连接有用于搅拌搅碎厨余垃圾的搅拌组件,搅拌组件包括转动连接在中心孔1701内壁的碎料刀片16,碎料刀片16的叶片位于隔板17的上方,便于切碎厨余垃圾进入后续搅拌程序,碎料刀片16的底部设置有双轴电机13,双轴电机13与公告号为cn212649281u的专利相同,双轴电机13的输出轴与转动轴通过联轴器18进行固定连接,碎料刀片16与双轴电机13的转动轴固定连接,双轴电机13的底部设置有搅拌器9,搅拌器9与双轴电机13的输出轴固定连接,使得厨余垃圾被切碎搅拌。

37.下壳体4的外壁固定连接有成对称设置的两个卡块401,密封卡扣7与卡块401相配合,下壳体4的内部设置有内桶19,下壳体4的外壁固定连接有凸块6,凸块6的一侧固定连接有水墨屏14,凸块6的一侧转动连接有旋钮15,凸块6的一侧开设有方槽601和圆槽602,方槽601的内壁与水墨屏14固定连接,圆槽602的内壁与旋钮15转动连接,便于固定旋钮15和水墨屏14,下壳体4的内壁固定连接有加热棒10,加热棒10与公告号为cn211880643u的专利相同,水箱加湿器8和加热棒10通过水墨屏14和旋钮15控制,便于调控水箱加湿器8和加热棒10,下壳体4的底部设置有底座5。

38.然而,如本领域技术人员所熟知的,水箱加湿器8、加热棒10、换气风扇12和双轴电机13的工作原理和连接方法是司空见惯的,其均属于常规手段或者公知常识,在此就不再赘述,本领域技术人员可以根据其需要或者便利进行任意的选配。

39.工作原理:以电饭煲为设计灵感设计出一个除顶部通风风扇孔外,都做了密封保温处理以加速分解,核心的搅碎搅拌一体化设计由一个双轴电机13运行,使用时双轴电机

13带动碎料刀片16和搅拌器9转动,上壳体3和下壳体4用密封卡扣7的形式密封组装,在发酵完成时可以直接将卡扣打开将里面装有肥料的内桶19直接拿出方便使用,水箱加湿器8和加热棒10通过水墨屏14和旋钮15控制,保持内部环境达到适合分解发酵的环境提高效率,在发酵过程中产生的刺鼻热气体通过密封盖2底部的换气风扇12排气,厨余垃圾的高效利用,提前放入半桶土壤和一定的em菌(加速发酵,提高养分)加热杀菌,在生活中的厨余蔬菜果皮蛋壳等无需经过处理直接放入堆肥箱中,经过搅拌组件将大小控制在一定范围内,然后掉入发酵箱中发酵,设定自定义或给定的发酵完成周期及其线性温度控制,达到所设定的发酵周期取出即可给家中的花、蔬菜施肥,肥料富含氮磷钾元素且不会烧根。

40.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1