一种新型近红外荧光分子探针的构建及其在微量元素测定中的应用的制作方法

1.本发明涉及一种新型近红外荧光分子探针的构建及其在微量元素测定中的应用,属于分析化学技术领域。

背景技术:

2.铜(copper,cu)是广泛用于硬币,钎焊合金和供水管制造行业的金属污染物。同时,铜也是生物体内必需的一种微量重金属元素,是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及脑、肝和心等内脏的发育和功能都有重要影响。人体cu

2+

的摄入量建议为0.9 mg/d,过量摄取铜离子会导致严重的神经退行性疾病,如面克斯综合征,威尔森式综合征,家族性肌萎缩性侧索硬化症和阿尔兹海默症等。因此开发一种灵敏度高、特异性强的检测方法,以实现对食物、水、土壤以及人体组织中cu

2+

的安全监测具有重要意义。

3.迄今为止,已有分光光度法、原子吸收光谱法、元素分析法等方法应用于cu

2+

含量的测定。然而,这些方法存在预处理复杂、检测时间长且需要破坏生物样本等问题。相比之下,荧光成像分析法具有灵敏度高、特异性强、操作简单、成本低廉等优点,而且可实现在生物体内的实时监测,已经广泛用于各种生物小分子的检测中。cu

2+

作为一种顺磁性的过渡金属离子,会导致荧光猝灭,因此,大多cu

2+

荧光探针分子为淬灭型。但是,与信号增强检测模式相比,淬灭型荧光分子探针的灵敏度较低。而且,引起荧光淬灭的因素较多,这也导致这一类荧光探针的特异性较差。近年来,也有信号增强型荧光分子探针被开发,但大多存在着合成复杂、最大发射波长较短等缺陷。如cn 106967053 b 报道了一个可用于水溶液中cu

2+

特异性检测的黄酮类荧光分子探针,该探针的最大发射波长为535 nm,导致其组织穿透能力较弱且容易受到细胞和组织背景荧光的干扰,限制了其大规模使用。因此,开发一种高灵敏度、强特异性的cu

2+

近红外荧光分子探针具有重要的作用。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种合成简单、特异性强、灵敏度高的cu

2+

近红外荧光分子探针。

5.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案。

6.一种新型近红外荧光分子探针的构建及其在微量元素测定中的应用,其化学结构式如式(i)所示:式(i)

本发明还提供了上述一种荧光探针的制备方法,包括以下有效步骤:将醋酸甲酚紫和dipea溶解于甲苯中, 缓慢滴入溶有碳酸三氯甲基酯的甲苯溶液。将反应体系置于90 o

c加热回流3小时后取下反应,放冷至室温。向反应体系中加入溶有水合肼的甲苯溶液,室温下继续反应过夜。反应结束后,减压旋蒸除去溶剂,柱层析纯化后可得目标分子探针。

7.作为优选,所述合成步骤中,所述醋酸甲酚紫、dipea、水合肼的摩尔比为2:3:8。

8.本发明的合成如下所示:本发明的机理如下所示:相对现有技术,本发明的技术方案带来的有益技术效果:1、本发明通过一步反应将氨基脲引入到醋酸甲酚紫上,合成了新型的cu

2+

荧光探针,具有合成简单、原料易得、成本低廉的优点;2、本发明荧光探针可对cu

2+

进行高灵敏度、强特异性的检测,且测试样品无需前处理或前处理非常简单;3、本发明荧光探针可在ph=7.4的生理环境下进行对cu

2+

的检测,并可用于细胞内cu

2+

的荧光成像,具有良好的应用前景。

9.附图说明

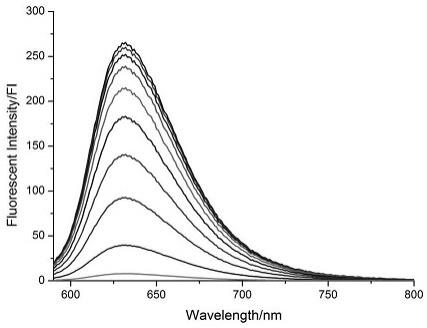

10.【图1】本发明实施中荧光探针的荧光强度随cu

2+

浓度变化的荧光发射光谱图;【图2】本发明实施中荧光探针的荧光强度与cu

2+

浓度的线性关系图;【图3】本发明实施中荧光探针对cu

2+

的选择性图;【图4】本发明实施中荧光探针在hela细胞内荧光共聚焦成像图。

具体实施方式

11.以下实施方式旨在进一步阐释说明本发明而不是对本发明的限定。

12.实施例1目标分子探针的合成及结构表征将醋酸甲酚紫 (321.33 mg,1 mmol)和dipea (387.72 mg,3 mmol) 溶解于3 ml甲苯中, 缓慢滴入溶有碳酸三氯甲基酯(445.13 mg,1.5 mmol) 的甲苯溶液。将反应体系置于90 o

c加热回流3小时后取下反应,放冷至室温。向反应体系中加入溶有水合肼(200.24 mg,4 mmol)的甲苯溶液,室温下继续反应过夜。反应结束后,减压旋蒸除去溶剂,柱层析纯化后

可得黄色固体99.94 mg,产率为31.2 %。1h nmr (400 mhz, dmso-d6) δ 9.78 (s, 2h), 7.83 (d, j=7.8 hz, 1h), 7.52-7.50 (m, 3h), 7.32 (s, 1h), 7.14-7.12 (m, 2h), 5.61 (s, 1h), 2.01 (s, 2h). hr-esi-ms, calcd for c

17h14

n5o

2 [m]

+

: m/z 320.1823; found: m/z 320.1147.实施例2荧光探针母液和cu

2+

母液的制备取实施例1制备的荧光探针化合物3.20 mg,小心转移于50 ml的容量瓶中,室温下加入ch3cn,充分摇匀使之完全溶解,最后定容至刻度线,得到1 mm的探针母液。在测试过程中,每次用微量进样器量取20 μl的上述溶液,将其溶于测试体系中,并保证每次测试总体积为2 ml,此时测试体系中荧光探针的浓度为10 μm。cu

2+

用pbs缓冲溶液配制成5 ml不同的浓度梯度(0.1 mm、0.2 mm、0.4 mm、0.7 mm、1 mm、1.5 mm、2.0 mm、2.5 mm、3.5 mm)的母液。其余测试需要使用的小分子和无机盐则分别用pbs缓冲溶液配制成浓度为3 mm的母液。

[0013]

实施例3荧光探针的荧光强度与cu

2+

浓度的变化取50 μl浓度为1 mm的探针母液溶解在pbs缓冲溶液和乙腈溶液各3450 μl和1450 μl的混合溶液中,然后移取50 μl的不同浓度的cu

2+

母液于体系中,使得最终整个检测体系探针的浓度为10 μm,而cu

2+

的浓度则分别为1 μm、2 μm、4 μm、7 μm、10 μm、15 μm、20 μm、25 μm、35 μm。在室温下孵育20 min充分响应后,在10 mm的比色皿中测试不同体系的荧光光谱。荧光发射光谱变化图见附图1。结果表明,随着cu

2+

浓度的增加,体系在630 nm处荧光强度逐渐增强。图2为实施例1制得的荧光探针荧光强度变化与cu

2+

浓度的关系线性图,从图2中可以得出,在0-7 μm范围内呈良好的线性关系,线性方程为y=23.48337x+21.05026,线性相关系数为:0.99188,并计算出检测限 (lod)为0 .56 μm (s/n=3),表明该荧光探针具有良好的灵敏度。

[0014]

实施例4荧光探针对不同物质的选择性取50 μl浓度为1 mm的探针母液溶解在pbs缓冲溶液和乙腈溶液各3450 μl和1450 μl的混合溶液中,然后移取50 μl的浓度为1 mm的cu

2+

母液以及3 mm的zncl2、nacl、kbr、fecl3、fecl2、cacl2、alcl3、hgcl2母液分别加入检测体系中,使得最终整个检测体系探针的浓度为10 μm,而cu

2+

的浓度为10 μm,而zncl2、nacl、kbr、fecl3、fecl2、cacl2、alcl3、hgcl2的浓度为30 μm。在室温下孵育20 min充分响应后,在10 mm 的比色皿中测试不同体系的荧光光谱,计算其在630 nm处的相对荧光强度值,以630 nm处相对应荧光强度为纵坐标,得到探针对不同物质的响应柱状图,结果如图3所示。结果表明,只有cu

2+

对探针有较高的响应性。

[0015]

实施例5荧光探针在活细胞中的成像应用将2份hepg2细胞放置于含有10 %胎牛血清(fbs)和1 %抗生素的培养基(dmem)中,在含5 % co2的湿润环境下于37 o

c培养48 h。用微量进样器吸取实施例1中制备的荧光探针母液于含有hepg2细胞的培养基中,使探针浓度为10 μm继续在培养箱中培养30 min。之后用pbs冲洗2遍,然后分别与等量的pbs溶液、50 μmcu

2+

溶液一起孵育30 min,置于荧光显微镜下观察其荧光变化,结果如图4所示。实验表明进入细胞体内的探针分子和cu

2+

发生了反应,发射

出红色荧光,因此该荧光探针对细胞中的cu

2+

有良好的成像作用,可用于检测生物体内的cu

2+

。

[0016]

上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对发明范围的限制,本领域的相关技术人员能从发明公开的内容不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1