聚碳酸酯组合物、壳体、终端和壳体的制备方法与流程

1.本公开涉及高分子化合物的组合物领域,尤其涉及一种聚碳酸酯组合物、壳体、终端和壳体的制备方法。

背景技术:

2.聚碳酸酯由于其较好的抗冲击性能,电气性能,尺寸稳定性等优点,广泛的被应用在消费电子领域。聚碳酸酯属于无定性高分子,熔融之后熔体粘度大,流动性差,存在加工难的问题。在实际应用中需要经过流动改性,才能满足加工要求。特别是在对流动性要求高的消费电子设备领域。在消费电子设备领域中,随着电子设备轻量化的发展,塑胶部件的厚度越来越薄,提高聚碳酸酯的流动性能够抑制电子设备的外壳出现浮纤,流痕,应力痕等外观缺陷。然而,在实际应用中,加入改性剂提高聚碳酸酯的流动性的同时,也会降低聚碳酸酯的耐温性。

技术实现要素:

3.本公开提供一种聚碳酸酯组合物、壳体、终端和壳体的制备方法。

4.根据本公开实施例的第一方面,提供一种聚碳酸酯组合物,包括:一种聚碳酸酯组合物,其特征在于,所述聚碳酸酯组合物包含:

5.聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂;

6.其中,所述第一改性剂,用于提升所述聚碳酸酯的流动性;

7.所述第二改性剂,至少用于提升所述聚碳酸酯的耐温性。

8.在一些实施例中,所述第二改性剂包含:甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和/或超支化聚酯;

9.所述第一改性剂,包括:磷酸酯。

10.在一些实施例中,所述聚碳酸酯组合物还包含:

11.冲击改性剂;其中,所述冲击改性剂包含以下至少之一:

12.乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,硅氧烷-丙烯酸酯橡胶或聚烯烃弹性体。

13.在一些实施例中,所述聚碳酸酯组合物还包含:

14.添加剂;其中,所述添加剂包含以下至少之一:

15.抗氧剂、脱模剂、润滑剂、着色剂、填料、紫外线稳定剂、阻燃剂或抗静电剂。

16.在一些实施例中,所述聚碳酸组合物包含:

17.60~95wt%的聚碳酸酯;

18.0.5~4wt%的所述磷酸酯;

19.0.5~10wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物;

20.0.1~5wt%的所述超支化聚酯;

21.1~15%wt%的所述冲击改性剂,以及

22.0.1~10wt%的所述添加剂。

23.在一些实施例中,所述聚碳酸酯组合物包含:

24.0.5~5%wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物;

25.和/或;

26.1~3%wt%的超支化聚酯。

27.在一些实施例中,所述磷酸酯包含:磷酸三苯酯,和/或,间苯二酚双(二苯基磷酸酯)。

28.根据本公开实施例的第二方面,提供一种壳体,由第一方面实施例所述的聚碳酸酯组合物制作而成。

29.根据本公开实施例的第三方面,提供一种移动终端,包括第二方面实施例所述的壳体。

30.根据本公开实施例的第四方面,提供一种壳体的制备方法,包括:

31.混合聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂,得到聚碳酸酯组合物;其中,所述第一改性剂,用于提升所述聚碳酸酯的流动性;所述第二改性剂,至少用于提升所述聚碳酸酯的耐温性;

32.将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体。

33.在一些实施例中,所述将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体,包括:

34.熔融所述聚碳酸酯组合物;

35.固化熔融状态的聚碳酸酯组合物,得到所述壳体。

36.在一些实施例中,所述第二改性剂包含:甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和/或超支化聚酯;

37.所述第一改性剂,包括:磷酸酯。

38.在一些实施例中,所述方法还包括:

39.将冲击改性剂与所述聚碳酸酯、所述第一改性剂和所述第二改性剂混合;其中,所述冲击改性剂包含以下至少之一:

40.乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,硅氧烷-丙烯酸酯橡胶或聚烯烃弹性体。

41.在一些实施例中,所述方法还包括:

42.加入添加剂;其中,所述添加剂包含以下至少之一:

43.抗氧剂、脱模剂、润滑剂、着色剂、填料、紫外线稳定剂、阻燃剂或抗静电剂。

44.在一些实施例中,所述聚碳酸组合物包含:

45.60~95wt%的聚碳酸酯;

46.0.5~4wt%的所述磷酸酯;

47.0.5~10wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物;

48.0.1~5wt%的所述超支化聚酯;

49.1~15%wt%的所述冲击改性剂,以及

50.0.1~10wt%的所述添加剂。

51.在一些实施例中,所述磷酸酯包含:磷酸三苯酯,和/或,间苯二酚双(二苯基磷酸酯)。

52.本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

53.由上述实施例可知,本公开利用第一改性剂提高了聚碳酸酯的流动性,使聚碳酸酯组合物的流动性满足了加工需求。第二改性剂增强了因第一改性剂的使用导致聚碳酸酯耐温性降低的问题,第二改性剂在保证聚碳酸酯的流动性基础上,进一步提高了聚碳酸酯的耐温性。因此,通过第一改性剂和第二改性剂的应用,同时提高了聚碳酸酯的流动性和耐温性。

54.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

附图说明

55.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

56.图1是根据一示例性实施例示出的壳体的外观结构示意图;

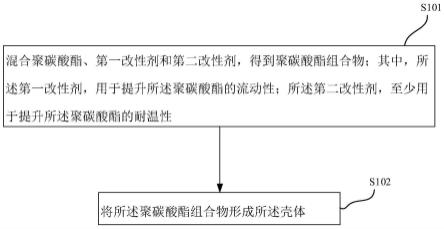

57.图2是是根据一示例性实施例示出的壳体制备方法的流程示意图。

具体实施方式

58.这里将详细地对示例性实施例进行说明。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的组合物或方法的例子。

59.在本公开的描述中,需要理解的是,除了在操作实施例或除非另有规定外,在说明书中表示数量、百分数等的所有的数字应理解为在所有情况下被术语“大约”修饰。

60.本公开实施例提供了一种聚碳酸酯组合物,所述聚碳酸酯组合物包含:

61.聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂;

62.其中,所述第一改性剂,用于提升所述聚碳酸酯的流动性;

63.所述第二改性剂,至少用于提升所述聚碳酸酯的耐温性。

64.非限制地,第一流动改性剂可以通过降低聚碳酸酯分子间作用力,提升聚碳酸酯的流动性。

65.在一些实施例中,第一改性剂和第二改性剂均为流动改性剂。此时,第二改性剂除了用于提升聚碳酸酯的耐温性外,还可以用于提升聚碳酸酯的流动性。

66.一般地,第一改性剂的用量越大,越有利于提高聚碳酸酯的流动性。但较高用量的第一改性剂会降低聚碳酸酯的玻璃化转变温度和热变形温度,使聚碳酸酯的耐温性降低。第二改性剂的加入,既能够保证第一改性剂对聚碳酸酯流动性的提升,甚至能够进一步提升聚碳酸酯的流动性,还能够提升聚碳酸酯的耐温性,使聚碳酸酯组合物的流动性和耐温性均满足加工需求,特别是满足消费电子设备领域的需求。例如:本公开实施例的聚碳酸酯组合物能够应用于电子和电气领域中的各种制品。例如:本公开实施例的聚碳酸酯组合物可用于终端的外壳制作,且由本公开实施例的聚碳酸酯组合物制作的终端外壳,减少了浮纤,流痕,应力痕等缺陷,提高了产品质量。

67.非限制地,聚碳酸酯包括根据文献已知方法制备的芳族聚碳酸酯和/或芳族聚酯碳酸酯。例如:可以利用熔融聚合方法,通过二酚与碳酸二苯基酯的反应来制备芳族聚碳酸

酯。其中,二酚包括以下至少之一:二酚包括氢醌、间苯二酚、二羟基二酚、双-(羟基苯基)-醚、双-(羟基苯基)-亚砜、双-(羟基苯基)-酮、双-(羟基苯基)-砜和α,α-双-(羟基苯基)-二异丙基-苯及其环溴代和/或环氯代的衍生物。

68.本公开利用第一改性剂提高了聚碳酸酯的流动性,使聚碳酸酯组合物的流动性满足了加工需求。第二改性剂增强了因第一改性剂的使用导致聚碳酸酯耐温性降低的问题,第二改性剂在保证聚碳酸酯的流动性基础上,进一步提高了聚碳酸酯的耐温性。因此,通过第一改性剂和第二改性剂的应用,同时提高了聚碳酸酯的流动性和耐温性。

69.在其他可选的实施例中,所述第二改性剂包含:甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和/或超支化聚酯。

70.甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和超支化聚酯均具有流动促进作用,这两者之一,或两者同时与第一改性剂共同使用,在提升聚碳酸酯的流动性基础上,还能够提升聚碳酸酯的耐温性。

71.与第二改性剂仅包含甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物或超支化聚酯相比,同时添加第一改性剂、甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和超支化聚酯能够进一步提升聚碳酸酯组合物的流动性和耐温性。

72.非限制地,超支化聚酯可通过多元酸与多元醇单体进行酯化反应而获得。

73.超支化聚酯包括但不限于:具有未交联的端羟或羧基的聚酯,例如:超支化聚酯为端羟基超支化聚酯。可以在多元醇化合物中加入多羟基羧基化合物和催化剂,惰性气体保护下,使多羟基羧基化合物与多元醇化合物反应,得端羟基超支化聚酯。

74.在其他可选的实施例中,所述第一改性剂,包括:磷酸酯。

75.磷酸酯能够降低聚碳酸酯分子间的作用力,降低熔融后聚碳酸酯的粘度,进而提高聚碳酸酯的流动性。

76.在一些实施例中,在聚碳酸酯中同时添加磷酸三苯酯,甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和超支化聚酯三种材料,能够得到较高的熔融指数,hdt(heat deflection temperature,热变形温度)和tg(transition temperature,玻璃化转变温度),表明聚碳酸酯组合物兼具流动性和耐温性。

77.本公开实施例中,磷酸酯可以是芳香族磷酸酯和/或脂肪族-芳香族磷酸酯中的至少一种。例如:芳香族磷酸酯包括但不限于:磷酸三甲苯酯、磷酸三(二甲苯)酯、双酚a-聚苯基磷酸酯或二焦儿茶酚连二磷酸酯等。脂肪族-芳香族磷酸酯包括但不限于:二苯基(2-乙基己基)磷酸酯、二苯基-2-丙烯酰氧基乙基磷酸酯、二苯基-2-甲基丙烯酰氧基乙基磷酸酯或苯基新戊基磷酸酯等。

78.在一些实施例中,所述磷酸酯包含:磷酸三苯酯,和/或,间苯二酚双(二苯基磷酸酯)。

79.在其他可选的实施例中,所述聚碳酸酯组合物还包含:

80.冲击改性剂;其中,所述冲击改性剂包含以下至少之一:

81.乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,硅氧烷-丙烯酸酯橡胶或聚烯烃弹性体。

82.冲击改性剂能够提升聚碳酸酯的抗冲击强度,提高聚碳酸酯的机械强度。

83.聚烯烃弹性体是乙烯与丙烯或α-烯烃的共聚物。其中,α-烯烃可以是1-丁烯,1-己

烯、1-辛烯或1-辛烯等。

84.在其他可选的实施例中,所述聚碳酸酯组合物还包含:

85.添加剂;其中,所述添加剂包含以下至少之一:

86.抗氧剂、脱模剂、润滑剂、着色剂、填料、紫外线稳定剂、阻燃剂或抗静电剂。

87.在实际应用中,可根据需要添加不同种类的添加剂。例如:需要提高聚碳酸酯的抗氧化性,可加入抗氧化剂。若需要提高聚碳酸酯的阻燃性,可添加阻燃剂。若需提供聚碳酸酯的机械强度,可以添加玻璃纤维或二氧化硅等填料。

88.非限制地,抗氧化剂包含以下至少之一:烷基化单酚,烷基硫代甲基酚,氢醌类化合物和烷基化氢醌,生育酚类化合物,羟基化硫代二苯醚,亚烷基双酚,o-苄基化合物、n-苄基化合物和s-苄基化合物。

89.脱模剂包含以下至少之一:季戊四醇四硬脂酸酯、赤藓糖醇、甘油。

90.润滑剂可以是长链脂肪酸及其盐,或,润滑剂还可以是聚乙烯蜡等。其中,长链脂肪酸包括但不限于:硬脂酸或褐煤蜡,长链脂肪酸的盐包括但不限于硬脂酸钙或硬脂酸锌。

91.着色剂可以是无机颜料、有机颜料或染料,其中无机颜料包括但不限于:二氧化铁、群青蓝、氧化铁和炭黑。有机颜料包括但不限于酞菁、喹吖啶酮系颜料和苝系颜料。染料包括但不限于苯胺黑或蒽醌。

92.紫外线稳定剂包含以下至少之一:有二苯酮、苯并三唑和水杨酸酯。

93.阻燃剂可以选用工业内常用类型和量的阻燃剂。例如,阻燃剂包含以下至少之一:bdp(双酚a双(二苯基磷酸酯))、磷酸三苯酯(tpp)、聚磷嗪(polyphosphazene)或间苯二酚双(二苯基磷酸酯)(rdp)。

94.抗静电剂:导电炭黑、碳纤维、碳纳米管以及有机抗静电剂,例如聚亚烷基醚、磺酸烷基酯或者含聚酰胺的聚合物。

95.可以理解的是,添加剂并不限于本公开实施例中列举的种类,还可以根据需要添加其他添加剂,且其他添加剂及其量可以作为本领域技术人员已知的那些来使用,并在必要时适当调节。

96.在其他可选的实施例中,所述聚碳酸组合物包含:

97.60~95wt%的聚碳酸酯;

98.0.5~4wt%的所述磷酸酯;

99.0.5~10wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物;

100.0.1~5wt%的所述超支化聚酯;

101.1~15%wt%的所述冲击改性剂,以及

102.0.1~10wt%的所述添加剂。

103.本公开实施例中,未特殊说明情况下,各组分含量均指重量比,即用wt%表示。

104.在一些实施例中,所述聚碳酸酯组合物中聚碳酸酯的含量可以是:60wt%、70wt%、75wt%、80wt%、85wt%、86wt%、88wt%、90wt%、92wt%或95wt%中任意值,或任意两值之间。例如:所述聚碳酸酯组合物包含:80~95wt%的所述聚碳酸酯。

105.在一些实施例中,聚碳酸酯组合物中磷酸酯的含量可以是:0.5wt%、1.0wt%、1.2wt%、1.5wt%、2.0wt%、2.5wt%、3.0wt%、3.5wt%或4.0wt%中任意值,或任意两值之间。例如:所述聚碳酸酯组合物包含:1~3wt%所述磷酸酯。

106.在一些实施例中,聚碳酸酯组合物中甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物的含量可以是:0.5wt%、1.0wt%、1.5wt%、2.0wt%、3.0wt%、4.0wt%、5.0wt%、6.0wt%、7.5wt%、8.0wt%、9.0wt%或10.0wt%中任意值,或任意两值之间。例如:所述聚碳酸酯组合物包含:0.5~5%wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物。

107.在一些实施例中,聚碳酸酯组合物中超支化聚酯的含量可以是:0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%、1.5wt%、2.0wt%、2.5wt%、3.0wt%、4.0wt%或5.0wt%中任意值,或任意两值之间。

108.在一些实施例中,聚碳酸酯组合物中冲击改性剂的含量可以是:1.0wt%、3.0wt%、5.0wt%、6.0wt%、8.0wt%、10.0wt%或15.0wt%中任意值,或任意两值之间。例如:所述聚碳酸酯组合物包含:3~6wt%。

109.在一些实施例中,聚碳酸酯组合物中冲击改性剂的含量可以是:0.1wt%、0.5wt%、1.0wt%、2.0wt%、5.0wt%、7.0wt%或10.0wt%中任意值,或任意两值之间。例如:所述聚碳酸酯组合物包含:0.1~0.3wt%。

110.本公开实施例还提供了一种壳体,由上述任一实施例所述的聚碳酸酯组合物制作而成。

111.非限制地,壳体可以是通信设备或家电产品等的外壳等部件。

112.本公开实施例还提供了一种移动终端,包括上述任一实施例所述的壳体。

113.移动终端包括但不限于:手机、平板电脑、笔记本电脑、电视或可穿戴设备等。

114.图1示例性地示出了手机壳体的外观结构示意图。

115.如图2所示,本公开实施例还提供了一种壳体的制备方法,包括:

116.步骤s101、混合聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂,得到聚碳酸酯组合物;其中,所述第一改性剂,用于提升所述聚碳酸酯的流动性;所述第二改性剂,至少用于提升所述聚碳酸酯的耐温性;

117.步骤s102、将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体。

118.步骤s101中,聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂的混合顺序不做限定。例如:可以先预混第一改性剂和第二改性剂,然后再混合聚碳酸酯等其余组份;也可以将第一改性剂、第二改性剂和聚碳酸酯等其余组份同时混合。

119.在一些实施例中,聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂均为粒状或粉末状,并将该聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂混合均匀,示例性地,可以将聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂同时加入搅拌容器中搅拌均匀,此时,得到的聚碳酸酯组合物可以是固态。

120.在一些实施例中,还可以先将聚碳酸酯熔融,然后再加入第一改性剂和第二改性剂等其他组份,此时,得到的聚碳酸酯组合物可以是熔融状态。

121.步骤s102中,若得到的聚碳酸酯组合物为固态,需要再次熔融聚碳酸酯组合物,然后固化形成壳体。

122.在一些实施例中,所述混合聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂,得到聚碳酸酯组合物,包括:熔融聚碳酸酯组合物;固化聚碳酸酯组合物,形成粒状的聚碳酸酯组合物;所述将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体,包括:熔融所述粒状的聚碳酸酯组合物;固化熔融状态的所述粒状的聚碳酸酯组合物,得到所述壳体。先将聚碳酸酯组合物形成粒料,再制作壳体,可以将混合形成聚碳酸酯组合物的过程,和制备壳体的过程分开,方便工业化生产。

123.在一些实施例中,所述将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体,包括:

124.熔融所述聚碳酸酯组合物;

125.固化熔融状态的聚碳酸酯组合物,得到所述壳体。

126.在实际应用中,加热使聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂等聚碳酸酯组合物中所有组份均处于流动状态,以便将聚碳酸酯组合物加入模具中,对位于模具中熔融状态的聚碳酸酯组合物降温,聚碳酸酯组合物会固化,形成所需形状的壳体。

127.在一些实施例中,所述混合聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂,得到聚碳酸酯组合物,包括:

128.熔融所述聚碳酸酯;

129.将所述第一改性剂和所述第二改性加入熔融状态的所述聚碳酸酯中;

130.所述将所述聚碳酸酯组合物形成所述壳体,包括:

131.固化所述聚碳酸酯组合物,得到所述壳体。

132.在一些实施例中,所述混合聚碳酸酯、第一改性剂和第二改性剂,得到聚碳酸酯组合物,包括:

133.熔融所述聚碳酸酯;

134.将所述第一改性剂和所述第二改性加入熔融状态的所述聚碳酸酯中。

135.在一些实施例中,所述第二改性剂包含:甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和/或超支化聚酯。

136.在一些实施例中,所述第一改性剂,包括:磷酸酯。

137.在一些实施例中,所述方法还包括:

138.将冲击改性剂与所述聚碳酸酯、所述第一改性剂和所述第二改性剂混合;其中,所述冲击改性剂包含以下至少之一:

139.乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物,硅氧烷-丙烯酸酯橡胶或聚烯烃弹性体。

140.在一些实施例中,所述方法还包括:

141.加入添加剂;其中,所述添加剂包含以下至少之一:

142.抗氧剂、脱模剂、润滑剂、着色剂、填料、紫外线稳定剂、阻燃剂或抗静电剂。

143.在一些实施例中,所述聚碳酸组合物包含:

144.60~95wt%的聚碳酸酯;

145.0.5~4wt%的所述磷酸酯;

146.0.5~10wt%的所述甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物;

147.0.1~5wt%的所述超支化聚酯;

148.1~15%wt%的所述冲击改性剂,以及

149.0.1~10wt%的所述添加剂。

150.在一些实施例中,所述磷酸酯包含:磷酸三苯酯,和/或,间苯二酚双(二苯基磷酸酯)。

151.在一些实施例中,制备粒状的聚碳酸酯组合物的过程大致为:将冲击改性剂与添加剂(如脱模剂)预混合,得到预混合的混合物;将预混合的混合物与聚碳酸酯组合物中的其他组分混合;通过例如双螺杆挤出机造粒,以获得粒料。

152.下面结合具体实施例进一步对本公开的技术方案进行说明,可以理解的是,本公开并不限于以下实施例。

153.实施例1和实施例2,以及对比例1至对比例3中,各组分配方见表1,各实施例及对比例产品测试的性能见表2所示。其中,抗氧剂为烷基硫代甲基酚,冲击改性剂为乙烯-丙烯酸甲酯共聚物,实施例1和实施例2,以及对比例1至对比例3的区别仅在于表1中所示的聚碳酸酯组合物的组份及用量不同,制备方法及各性能测试方法等其他均相同。

154.熔融指数依据astm d1238标准测试,测试条件为260℃/2.16kg。

155.断裂强度和断裂伸长率均依据astm d638标准测试。

156.弯曲强度依据astm d790标准测试。

157.缺口冲击强度依据astm d256标准测试。

158.hdt依据astm d648标准测试。

159.tg通过dsc(differential scanning calorimeter,差示扫描量热仪)测得。

160.其中,熔融指数测试可以选用粒状的聚碳酸酯组合物。断裂强度、断裂伸长率、缺口冲击强度、hdt和tg等性能的试样均由注塑方式形成。

161.性能中括号内表示具体性能的单位。例如:弯曲强度的单位为mpa。

162.表1,实施例及对比例的聚碳酸酯组合物试样的组成

[0163][0164]

表2,实施例及对比例的聚碳酸酯组合物试样的性能

[0165][0166]

如表1和表2所示,由对比例2与对比例3的性能数据可知,磷酸酯的用量较大的对比例2的聚碳酸酯组合物的熔融指数更大,但hdt和tg均降低,因此,增加磷酸酯的用量可以增加聚碳酸酯组合物的流动性,但会降低聚碳酸酯组合物的耐温性。

[0167]

由对比例1与对比例2和/或对比例3相比可知,加入甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物后,即使降低磷酸酯的用量,聚碳酸酯组合物的流动性依然较高,而且hdt和tg的值有所提升,即甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物的加入既能够提升聚碳酸酯组合物的流动性,也提升了聚碳酸酯组合物的耐温性。

[0168]

由实施例1和实施例2,与对比例1至3的数据对比表明在聚碳酸酯中同时添加磷酸三苯酯,甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和超支化聚酯三种材料,能够进一步提高聚碳酸酯组合物的熔融指数、hdt和tg。表明经第一改性和第二改性剂改性后的聚碳酸酯兼具流动性和耐温性。通过本公开实施例与对比例比较,磷酸酯提高聚碳酸酯流动性的同时,会降低tg和hdt。复配甲基丙烯酸苯酯-苯乙烯-丙烯腈共聚物和超支化聚酯,有效提升了流动性和耐温性,这种聚碳酸酯组合物能满足手机等终端的对壳体减薄后的加工性和耐温性要求。

[0169]

本公开所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。

[0170]

本公开所所提供的几个产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的产品实施例。

[0171]

本公开所所提供的几个方法或产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。

[0172]

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。

[0173]

应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在表格中示出的具体组份,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1