一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯的方法及其使用的催化剂

1.本发明属于环碳酸酯技术领域,具体涉及一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯的方法及其使用的催化剂。

背景技术:

2.将co2转化为工业产品似乎是消除co2和缓解全球变暖效应的一种具有吸引力的方式。如今,co2已经很容易转化为丰富的产品,包括co、甲酸、ch4、甲醇、环状碳酸盐等。由于环碳酸酯具有相对绿色的生产工艺和较高的原子经济性,以及在工业生产中的广泛应用,co2与环氧化物的环加成反应成为近年来研究的热点。另一方面,由于其稳定性和可重复使用性,已经开发了许多多相催化剂,用于将co2化学固定为环状碳酸盐,尽管需要相对苛刻的条件,如高温和高压或额外的助剂作为助催化剂。在这种情况下,开发能够在相对温和和无助催化剂的条件下促进偶联反应的高效多相催化剂是非常必要的。

3.多孔有机聚合物(pops)具有特殊的分级孔隙率、相对高的比表面积和高度可调的化学结构,使其成为多相催化或气体捕获和分离材料的良好候选材料。在众多的pops中,由有机离子化合物单体构建的多孔离子聚合物(pips) 由于其固有的离子结构和亲co2特性,被认为是将co2转化为环状碳酸酯的良好候选化合物。b.han和同事以咪唑盐和二乙烯基苯为原料,通过共聚法制备了一种离子液体聚合物催化剂,该催化剂可促进co2与环氧化合物在无助催化剂条件下的环加成反应,尽管需要相对较高的反应温度和co2压力。之后, j.wang课题组用羟基亲电中心修饰咪唑盐,并能极大地提高所生成的多相催化剂的催化活性。这些催化剂的优异催化活性归因于聚合物的功能极性结构和多孔结构。但是,基于多相催化体系催化剂,目前的环碳酸酯工艺需要在一定浓度下才能进行,还未有低浓度二氧化碳下的环碳酸酯工艺公开。

技术实现要素:

4.针对现有技术中的问题,本发明提供一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯的方法,解决了现有低浓度二氧化碳的化学固化难点,利用功能性多孔有机聚合物较高的吸附能力和亲和力,将低浓度二氧化碳富集,实现环碳酸酯的合成

5.为实现以上技术目的,本发明的技术方案是:

6.一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯的方法,以功能性多孔有机聚合物为催化剂,在低温常压、无溶剂条件下,二氧化碳与环氧化合物环加成反应,合成环碳酸酯。

7.所述低温为313-333k。

8.所述二氧化碳的浓度为7-15%(v/v)。

9.所述环氧化合物采用环氧丙烷、1,2-环氧丁烷、1,2-环氧己烷和环氧苯乙烯中的一种。

10.所述功能性多孔有机聚合物采用羧基官能化多孔有机聚合物或羟基官能化多孔有机聚合物。

11.进一步的,所述羧基官能化多孔有机聚合物的制备方法包括如下步骤:

12.a1,三(4-乙烯基苯基)膦的合成:0℃的n2保护下,将含有pcl3的thf 溶液加入到(4-乙烯基苯基)溴化镁的溶液中,搅拌至室温过夜,然后加入饱和nh4cl溶液淬灭,经乙酸乙酯萃取、盐水洗涤、mgso4干燥、过滤、真空浓缩、硅胶柱层析法纯化,最终得到白色固体产物三(4-乙烯基苯基)膦;

13.a2,羧甲基三(4-乙烯基苯基)溴化膦的合成:将三(4-乙烯基苯基) 膦(和溴乙酸在丙酮溶液中343k下搅拌48h;然后,将混合物冷却至室温,旋蒸脱除溶剂;产物用少量的ch2cl2溶解后加入到大量的乙酸乙酯中分离;固体经过滤,乙酸乙酯洗涤多次,真空下干燥,得到淡黄色固体产物,即为羧甲基三(4-乙烯基苯基)溴化膦;

14.a3,羧基官能化多孔有机聚合物合成:将羧甲基三(4-乙烯基苯基)溴化膦溶解在dmf中,然后溶解aibn;在高压釜中373k保持24h后,用ch2cl2 洗涤,真空干燥12h,得到淡黄色的羧基官能化多孔有机聚合物,标记为 pop-pbc。

15.进一步的,所述羟基官能化多孔有机聚合物的制备方法包括如下步骤:

16.b1,三(4-乙烯基苯基)膦的合成:0℃的n2保护下,将含有pcl3的thf 溶液加入到(4-乙烯基苯基)溴化镁的溶液中,搅拌至室温过夜,然后加入饱和nh4cl溶液淬灭,经乙酸乙酯萃取、盐水洗涤、mgso4干燥、过滤、真空浓缩、硅胶柱层析法纯化,最终得到白色固体产物三(4-乙烯基苯基)膦;

17.b2,(2-羟乙基)三乙烯苯基溴化膦的合成:将三(4-乙烯基苯基)膦和2

‑ꢀ

溴乙醇在丙酮溶液中70℃下搅拌48h,冷却至室温,旋蒸脱除溶剂;产物用少量的ch2cl2溶解,加入到过量的乙醚中沉降;过滤固体,乙醚洗涤多次,真空下干燥,得到淡黄色的(2-羟乙基)三乙烯苯基溴化膦固体产物;

18.b3,羟基官能化多孔有机聚合物合成:v-pbh溶解在dmf中,然后加入 aibn,然后在100℃的高压釜中保持24h后,经ch2cl2洗涤,真空干燥12h,最终得到白色的羟基官能化多孔有机聚合物粉末。

19.从以上描述可以看出,本发明具备以下优点:

20.1.本发明解决了现有低浓度二氧化碳的化学固化难点,利用功能性多孔有机聚合物较高的吸附能力和亲和力,将低浓度二氧化碳富集,实现环碳酸酯的合成。

21.2本发明采用的催化剂不仅能够起到提升局部二氧化碳浓度的效果,还具有高度稳定性,经过完全重复使用至少五次后催化活性没有明显丧失。

附图说明

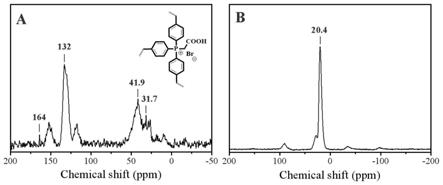

22.图1是pop-pbc的13c和31p固态nmr谱;

23.图2是pop-pbc和pop-pbh的(a,c)n2吸附等温线和(b,d)孔径分布图;

24.图3是pop-pbc和pop-pbh的sem和tem图像;

25.图4是不同温度下pop-pbc(a,b)和pop-pbh(c,d)的co2吸附等温线(a,c)及对应的qst(b,d)。

26.图5是低浓度co2条件下,pop-pbc和pop-pbh在co2与环氧化物环加成反应中的催化性能;

27.图6是pop-pbc催化剂在co2与环氧氯丙烷环加成反应中的循环实验。

具体实施方式

28.结合图1-6,详细说明本发明的一个具体实施例,但不对本发明的权利要求做任何限定。

29.实施例1

30.一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯,

31.步骤1,羧基官能化的多孔有机聚合物,具体步骤如下:a1,0℃n2保护下,将含有pcl3(3.4g,25mmol)的20ml thf加入到(4-乙烯基苯基)溴化镁 (18.3g,100mmol,由4-溴苯乙烯和镁合成)的溶液中,搅拌至室温过夜,然后加入50ml饱和nh4cl溶液淬灭。经乙酸乙酯萃取、盐水洗涤、mgso4干燥、过滤、真空浓缩、硅胶柱层析法纯化(石油醚与乙酸乙酯的体积比为40),最终得到白色固体产物三(4-乙烯基苯基)膦(5.8g,收率为68.0%);a2,将三(4-乙烯基苯基)膦(5mmol)和溴乙酸(5mmol)在丙酮(20ml)溶液中343k下搅拌48h。然后,将混合物冷却至室温,旋蒸脱除溶剂。产物用少量的ch2cl2溶解后加入到大量的乙酸乙酯中分离。固体经过滤,乙酸乙酯洗涤多次,真空下干燥,得到淡黄色固体产物,收率为75.3%。a3,1.0g羧甲基三(4-乙烯基苯基)溴化膦溶解在10ml dmf中,然后溶解50mg aibn。在高压釜中373k保持24h后,用ch2cl2洗涤,真空干燥12h,得到淡黄色的羧基官能化的多孔有机聚合物粉末,即产物pop-pbc(0.96g,收率为 96%)。

32.步骤2,在schlenk管中,环氧氯丙烷的浓度为10mmol,co2与n2的体积比为15%:85%,在313k下用气球吹扫co2,所述反应压力为1atm,co2与环氧化合物的环加成反应,催化剂用量为0.5mol%,此时的产率为35.1%。

33.实施例2

34.实施例1与实施例2的区别在于环碳酸酯反应:即反应温度控制在333k 时,产品产率上升至75.8%。

35.实施例3

36.实施例3与实施例2的区别在于:催化剂用量为1mol%,产品产率上升至 96.2%。

37.实施例4

38.一种低浓度二氧化碳制备环碳酸酯,

39.步骤1,羟基官能化的多孔有机聚合物,具体步骤如下:b1,0℃n2保护下,将含有pcl3(3.4g,25mmol)的20ml thf加入到(4-乙烯基苯基)溴化镁 (18.3g,100mmol,由4-溴苯乙烯和镁合成)的溶液中,搅拌至室温过夜,然后加入50ml饱和nh4cl溶液淬灭。经乙酸乙酯萃取、盐水洗涤、mgso4干燥、过滤、真空浓缩、硅胶柱层析法纯化(石油醚与乙酸乙酯的体积比为40),最终得到白色固体产物三(4-乙烯基苯基)膦(5.8g,收率为68.0%);b2,将三(4-乙烯基苯基)膦(5mmol)和2-溴乙醇(5mmol)在丙酮(20ml)溶液中70℃下搅拌48h,冷却至室温,旋蒸脱除溶剂。产物用少量的ch2cl2溶解,加入到过量的乙醚中沉降。过滤固体,乙醚洗涤多次,真空下干燥,得到淡黄色固体产物,收率为85.6%。b3,1.0g(2-羟乙基)三乙烯苯基溴化膦溶解在 10ml dmf中,然后加入50mg aibn,然后在100℃的高压釜中保持24h后,经ch2cl2洗涤,真空干燥12h,最终得到白色羟基官能化的多孔有机聚合物粉末pop-pbh(0.98g,收率为98%)。。

40.步骤2,在schlenk管中,环氧氯丙烷的浓度为10mmol,co2与n2的体积比为15%:85%,在333k下用气球吹扫co2,所述反应压力为1atm,co2与环氧化合物的环加成反应,催

化剂用量为0.5mol%,此时的产品产率为76.8%。

41.实施例5

42.实施例4与实施例5的区别在于:催化剂会用量为1mol%,此时的产品产率为97.5%。

43.性能检测:

44.1.针对pop-pbc进行固体核磁共振光谱和ft-ir光谱测试,如图1所示:显示了pop-pbc的13c固体核磁共振光谱,可以看出主峰在约31.7ppm,41.9 ppm,119ppm,132ppm,150ppm,和164ppm处,这与v-pbc单体几乎相同,表明聚合反应后单体的结构得到很好的保持。另外,与乙烯基相关的约110ppm 处的峰消失,出现一系列约41.9ppm处的新峰,这些新峰归属于自由基聚合后的烷基,证实了乙烯基的定量聚合。图1b显示了pop-pbc的31p nmr谱图,在22ppm左右出现的尖峰也与季鏻盐单体很好地重合,进一步证实了季鏻盐单体结构聚合后在聚合物中得到了保留。在ft-ir光谱中,测试结果进一步证实了pop-pbc和v-pbc。在pop-pbc的光谱中,v-pbc的乙烯基在1500cm-1 处的峰消失,证实了乙烯基在溶剂热条件下成功聚合。在1700cm-1处的峰是pop-pbc和v-pbc光谱中的游离羧基,证实了在自由基聚合后,季鏻盐中的极性基团保留良好。相应的pop-pbh也有类似的测试结果。

45.2.孔隙结构测试:通过n2吸附实验确定了多孔离子聚合物的孔隙结构。如图2所示:其中,图2a所示,77k时pop-pbc的n2吸附等温线表现出典型的i型和iv型曲线,相对压力(p/p0)低于0.1时等温线迅速上升是由于微孔的存在,在相对压力(p/p0)大于0.40时出现明显的迟滞回线,这是由于中孔的存在,表明多孔聚合物材料具有层次结构。非局域密度泛函理论计算显示pop-pbc的孔径分布主要在2.5nm处(图2b)。计算得到pop-pbc的bet比表面积为772m2/g,总孔体积为0.57cm3/g。对于pop-pbh,bet比表面积为643m2/g,总孔体积为1.3cm3/g(图2c)。孔径主要分布在5.8nm处(图 2d)。结果表明,该多相催化剂具有较高的比表面积和孔隙结构,有利于试剂的扩散,提高反应的催化活性。

46.3.稳定性测试:在图3中的pop-pbc和pop-pbh的sem和tem图像可以看出如下内容:如图3a和3c所示,pop-pbc和pop-pbh均由球形颗粒组成,呈非晶态形态。tem图像也证实了这一结果。此外,tem图像还可以识别pop-pbc 和pop-pbh的孔隙结构。用热重分析(tga)测试了pips的稳定性,pop-pbc和 pop-pbh均稳定至473k,表明它们足以在接近环境条件下耦合co2。

47.4.吸附性测试:通过不同温度(273和298k)和1bar co2下的co2吸附测试实验,表征了多孔离子聚合物的co2亲和力和捕获性能,如图4所示。图4a中,pop-pbc在273k时对co2的吸附量为1.98mmol/g(87mg/g),在298k时略有下降,为1.23mmol/g(54mg/g)。pop-pbh的co2吸附量略低于pop-pbc,其在273k和298k时的吸附量分别为1.82mmol/g和1.10 mmol/g(图4c)。pop-pbc的co2等量吸附热(qst)使用virial方法从等温线计算得出,在零覆盖率下约为31.7kj/mol(图4b),这也高于pop-pbh(30.6 kj/mol,图4d)并且比其他用于捕获co2的多孔有机聚合物更适中。显然,较高的吸附容量和适中的qst值有利于反应过程中的co2活化和转化。

48.5.催化性能测试:在低浓度co2(15%co2和85%n2,v/v)条件下,pop-pbc 和pop-pbh在co2与环氧化物环加成反应中的催化性能;催化反应条件为环氧氯丙烷(925mg,10mmol),1.0mol%催化剂,333k反应96h。如图5所示,反应96h后,pop-pbc对环氧氯丙烷的

转化率为53.8%,选择性为99.0%, pop-pbh的转化率为32.3%,选择性为99.0%。两者均在低浓度co2环境下与环氧化物的环加成反应中表现出优异的催化活性,同时体现出两者具有较高的吸附能力和亲和力。

49.6.重复使用性和稳定性试验:按照上述的方法重复试验,如图6所示, pop-pbc可以很容易地循环使用5次而不会显著降低催化活性。pop-pbc催化剂回收5次后的ft-ir谱图显示其结构与新鲜的pop-pbc基本一致,说明了基于pips的多相催化剂的稳健性。为此,针对不同的底物(环氧丙烷、1,2

‑ꢀ

环氧丁烷、1,2-环氧己烷和环氧苯乙烯)进行催化活性测试,pop-pbc和 pop-pbh均具有不错的催化活性与重复使用性。催化剂催化机理如下:pop-pbc 或pop-pbh中的极性基团与环氧化合物的o原子形成氢键,活化底物,通过 br-阴离子亲核进攻环氧化物上空间位阻较小的碳原子,打开环氧环,形成中间体。然后将co2插入环氧环的氧阴离子中形成卤代碳酸酯。最后,由相应的闭环步骤得到环状碳酸酯,并将多相催化剂转移到下一个催化循环。

50.可以理解的是,以上关于本发明的具体描述,仅用于说明本发明而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案。本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1