清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体、载药系统、制备方法与应用

本发明属于医药,具体涉及清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体、载药系统、制备方法与应用。

背景技术:

1、肿瘤转移是指恶性肿瘤细胞从原发部位,经淋巴道、血管或体腔等途径,到达机体其他部位继续生长的这一过程。恶性肿瘤的转移扩散往往是肿瘤治疗失败的主要原因。而癌细胞早期发生的扩散、转移,往往很难判断,一个癌细胞直径约为10微米,而当前的检测技术能够明确的看到肿块时,通常其直径已超过1cm(即已增大到1000倍)。肿瘤细胞从初始侵袭到转移发生涉及了许多途径机制。在癌症患者诊断时,大多数患者就已经发生了这些过程。局部手术或放疗和全身方法(包括化疗、靶向治疗和免疫治疗)是当前肿瘤治疗的主要方法。然而,在肿瘤转移的隐匿期,癌细胞从原发肿瘤扩散,侵入血管,并在循环中存活,在到达远处器官后,定植形成微小转移灶,进而形成恶化。虽然目前手术切除是肿瘤治疗中的首选治疗方案,在术后辅助治疗中也以化疗作为辅助,但是治疗效果仍不理想,对于患者来说,手术过程中可以对病灶进行切除,但没有办法对微小病灶以及游离在血管里的肿瘤细胞进行切除。

2、化疗药物常常用于治疗早期的恶性肿瘤,虽然也能杀伤转移病灶的肿瘤细胞,但是作用效果有限,无法根除转移病灶,同时,化药对于患者的肺部和肾脏毒副反应较大,并有黏膜炎、胃肠道反应、影响性功能、骨髓抑制等其他不良反应。靶向药物技术对转移癌细胞有一定疗效,近年来研究也在利用纳米载药技术来提高靶向药物的肿瘤富集性,但是靶向药物作为全身治疗的被动给药方式,药物代谢过程中仍然无法高效降低药物毒副作用对其他组织脏器的累积。被动靶向的药物仍无法抗衡转移病灶形成的复杂机制,使得转移瘤临床治愈率及病死率未形成突破性的改善。目前肿瘤转移的治疗目标是预防高危患者的初始转移,缩小已建立的病变,并预防有限生命疾病患者的额外转移。

3、肿瘤细胞发生转移的一个重要生物学事件是在侵袭和转移过程中必需穿透一系列天然组织屏障—基底膜和细胞外基质(ecm)。其合成及分泌大量基质降解酶,降解细胞外基质是肿瘤细胞侵袭、转移的重要步骤。目前已知这其中最为重要的一种plau编码的丝氨酸蛋白水解酶为尿激酶型纤溶酶原激活物(upa),upa蛋白具有破坏细胞外基质(ecm)、促使ecm和血管基膜的降解,促进肿瘤细胞浸润增殖的作用,最终导致恶性肿瘤的转移。upa同时能够诱导一些增殖信号通路的级联反应,通过激活细胞生长因子促进细胞的增殖,高水平的upa还可以通过上调vegfa或直接激活vegf诱导肿瘤血管生成,也可以通过活化mmps或直接降解细胞外基质,使游离肿瘤细胞定植,促进肿瘤侵袭转移。针对upa/upar相互作用的小分子抑制剂、抗体等,虽然表现出有效的抗转移作用,但在体内药物代谢不理想、容易被清除,并且缺乏靶向性、给药效率低。

4、在少数情况下恶性肿瘤细胞也会进化出耐药机制,来逃避药物的杀伤作用。一旦肿瘤细胞形成耐药,即使在治疗过程中,恶性肿瘤细胞也能不受影响,继续生长、繁殖而出现复发、转移。也因此单一给药机制无法有效对抗肿瘤恶性转移。临床迫切需求创新型抗转移治疗策略。以吉西他滨为例,其作为部分肿瘤的一线抗肿瘤用药,它存在的剂量限制性毒性骨髓抑制等副反应限制其更广泛的临床用药。当患者癌细胞发生转移后,吉西他滨等抗肿瘤药物,对原发癌细胞或转移癌细胞,可以起到一定的消灭作用,减轻患者部分病情。

5、纳米治疗药物虽然可通过增强渗透性和滞留(epr)效应有效地靶向肿瘤,但epr效应仅限于直径大于约4.6mm的血管化肿瘤。由于转移通常是侵袭器官中高度多发性和分散性的小的癌细胞群,因此当转移灶直径小于1-2mm时,转移灶血管构筑差,血管生成休眠,这阻碍了纳米疗法针对小的、未血管化的转移瘤的使用。巨噬细胞作为机体天然免疫防护的重要免疫细胞,先天具有趋向肿瘤组织吞噬病变细胞的免疫特性。我们基于肿瘤转移时的生物学机制,开发了基于巨噬细胞清道夫来清除upa、vegfa等促癌蛋白的活细胞抗转移疗法。巨噬细胞作为人体免疫细胞的重要组成部分,其本身就在抗原呈递、肿瘤杀伤等方面起作用,是免疫系统的防线之一。作为天然免疫细胞和抗原呈递细胞,巨噬细胞具有较长的血液半衰期,并能特异性结合到肿瘤组织。因此,将巨噬细胞应用于化学药物递送将导致肿瘤中药物积聚的显著增加。由于巨噬细胞可以吞噬自然界中的外来颗粒,它们可以直接吞噬药物,然后将药物输送到肿瘤。因此,活巨噬细胞可以作为药物载体,显著提高药物的肿瘤靶向能力。

6、我们将巨噬细胞进行基因工程重编程构建,不仅给予了它作为清道夫捕获upa、vegfa等促转移因子的新功能,同时也解决了药物研发要避免自身毒性的问题。通过表达upar及vegfr清道夫结构的巨噬细胞搭载药物,不仅能利用巨噬细胞的天然趋向性,使药物进一步递送到肿瘤病灶部位,也提高了生物安全性。同时,捕获肿瘤转移中的upa等关键性因子,与杀伤肿瘤细胞相结合,不仅切断了肿瘤转移的道路,同时摧毁了肿瘤病灶大本营。当前部分抗转移疗法中断了定植途径,而不能杀死增殖的肿瘤细胞,它们具有细胞抑制作用,而非细胞毒性。只有当生物抑制与化学杀伤效应协同作用时,它们才会缩小已建立的病变。因此,本专利提出一种清道夫型抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞体系、载药系统及其制备方法与应用,既可以作为一种手术辅助治疗,防止癌症隐匿期形成显性病变,抑制复发转移,同时对于已形成的转移瘤,也可以作为一种直接治疗手段,缩小已建立的显性病变。

7、肿瘤复发转移是造成肿瘤患者死亡的主要原因。目前临床给药仍属于被动给药方式,当前国际最新研究进展,基于纳米仿生递送抗肿瘤药物,即便是应用巨噬细胞膜包被载药的纳米药物,一定程度降低了化药对其他组织器官的毒副作用,然而膜载药的仿生机制仍属机体被动给药,作用周期短,治疗效果有限,副反应很大。而本专利的创新性在于对巨噬细胞实现合成生物学的重编程构建,使其活细胞状态在胞外表达upa及vegfa清道夫的功能臂,重新赋予先天免疫细胞特异抗肿瘤效应生物学功能,使其在机体动态游走趋向肿瘤转移病灶的过程中,动态清除upa、vegfa等肿瘤转移促癌因子,根本改变机体肿瘤转移微环境,同时特定天然靶向与活细胞搭载抗癌化药策略相互配伍,从而实现高效抗肿瘤转移。

技术实现思路

1、针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于设计提供清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体、载药系统、制备方法与应用。本发明通过合成生物学策略改造单核/巨噬细胞,在其胞外表达促癌因子清道夫(upar、vegfr)来捕获upa、vegfa。在肿瘤侵袭转移过程中,无论癌细胞是从原发灶侵出还是定植,都需要降解细胞外基质/血管基底膜。肿瘤转移需要upa蛋白水解酶的作用,upa在蛋白水解级联中起核心作用,可以降解细胞外基质/血管基底膜。通过阻断upa/upar相互作用,阻断癌症转移。

2、本发明利用单核/巨噬细胞对肿瘤病灶的天然趋向性,在单核/巨噬细胞内负载纳米材料(如plga、peg-plga)包裹的抗肿瘤药物(如吉西他滨),清除原发肿瘤病灶的同时,功能化单核/巨噬细胞载体循环进一步清除促癌因子(如upa、vegfa),在释放药物杀伤癌细胞的同时,阻止循环肿瘤细胞通过ecm效应形成和转移,从而在杀灭原位肿瘤、捕获血液循环促转移因子、清除转移病灶肿瘤形成转移的三个层面形成立体化抗转移策略提高对肿瘤的天然靶向杀伤性,以达到抑制肿瘤侵袭转移的目的。

3、为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

4、一方面,本发明提供了一种清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体,所述功能化单核/巨噬细胞载体为具有活性的在胞外表达可结合促癌因子的受体结构的单核/巨噬细胞。

5、所述的一种清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体,所述促癌因子包括upa(即尿激酶型纤溶酶原激活物)、vegfa(即血管内皮生长因子a);所述可结合促癌因子的受体结构包括upar、vegfr。

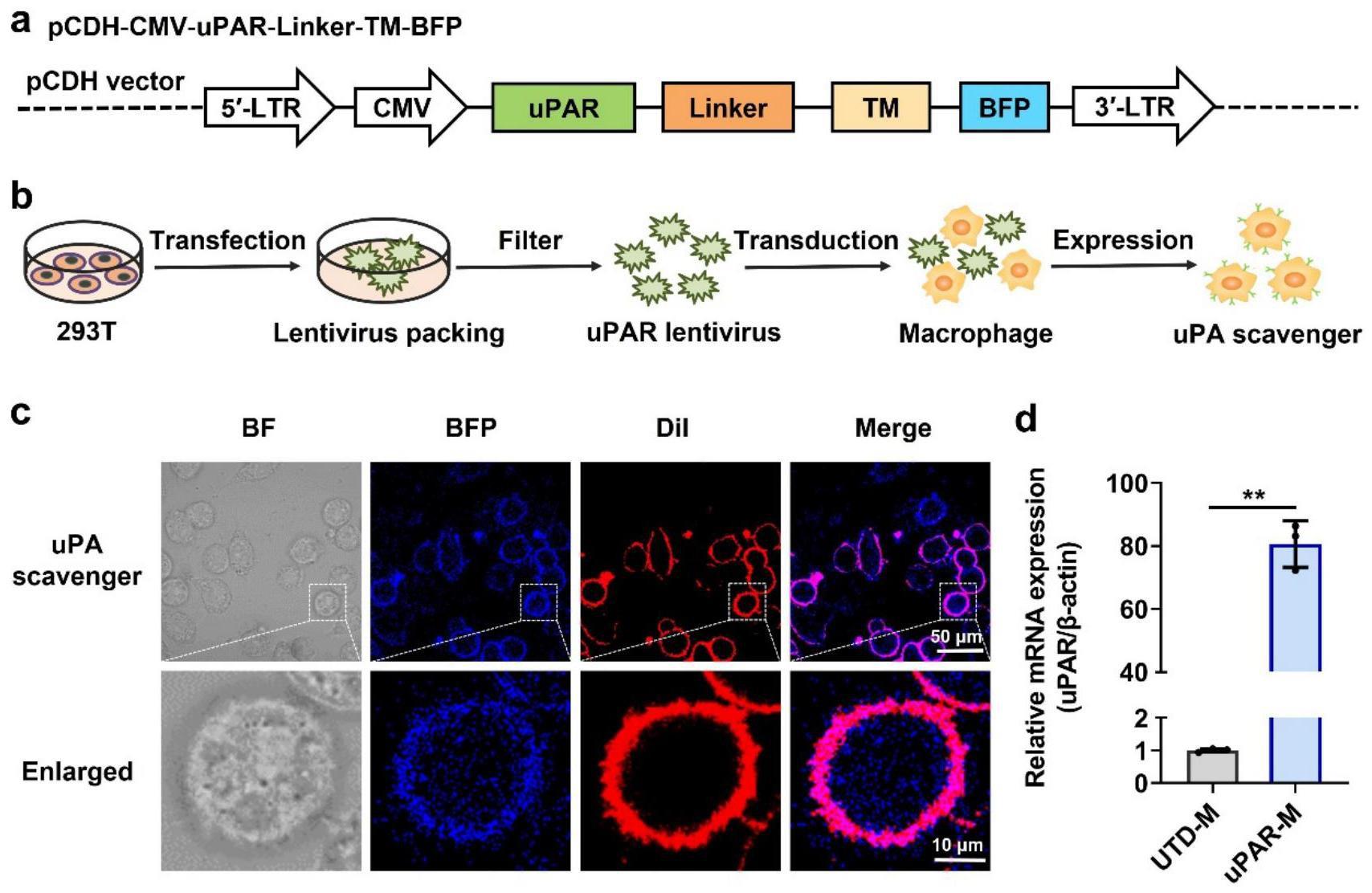

6、所述的一种清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载体的制备方法,包括:构建可结合促癌因子的受体结构质粒,通过转染方法构建胞外表达上述受体结构的单核/巨噬细胞。

7、所述的制备方法,所述转染方法包括慢病毒转染、腺病毒转染、顺转质粒、电转染;所述受体结构质粒携带荧光蛋白标签,优选荧光蛋白标签包括bfp标签、gfp标签、ofp标签。

8、所述的制备方法,其特征在于,所述慢病毒转染的具体操作为:设计慢病毒质粒,包含编码可结合促癌因子的受体结构的dna序列,可选地包含编码荧光蛋白的dna序列,并通过信号肽和跨膜结构域连接,再对单核/巨噬细胞进行转导构建完成。

9、第二方面,本发明提供了一种清道夫型活细胞抗肿瘤转移的功能化单核/巨噬细胞载药系统,所述功能化单核/巨噬细胞载药系统包括所述的功能化单核/巨噬细胞载体和抗肿瘤药物。

10、所述的功能化单核/巨噬细胞载药系统,所述抗肿瘤药物包括吉西他滨(gem)。

11、所述的功能化单核/巨噬细胞载药系统的制备方法,包括:称取纳米材料/peg-纳米材料,和抗肿瘤药物,合成得到包载抗肿瘤药物的纳米材料颗粒,再将纳米材料颗粒与功能化单核/巨噬细胞载体共孵育后,利用巨噬细胞的摄取能力成功摄取纳米粒子,得到包载有包载抗肿瘤药物的纳米材料颗粒的功能化单核/巨噬细胞载体,即功能化单核/巨噬细胞载药系统。

12、所述的制备方法,所述纳米材料包括plga。

13、第三方面,本发明提供了所述的功能化单核/巨噬细胞载体或所述的功能化单核/巨噬细胞载药系统在制备抗肿瘤转移的药物中的应用。

14、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

15、1、本发明提供的新型生物治疗药物载体和载药系统,对患者不会产生手术带来的机体伤害。通过纳米材料(如plga、peg-plga)对抗肿瘤药物(如吉西他滨)进行包载,通过纳米材料包载后的缓慢释放,解决了药物输注时毒性大的问题。本专利活细胞载药系统进一步在保证疗效的同时,提高了药物的安全性。

16、2、本发明通过设计胞外表达可结合促癌因子的受体结构(如upar、vegfr)的单核/巨噬细胞,并利用单核/巨噬细胞对化疗药物进行伪装,使其更好更快输送至人体内。胞外构建的受体结构(如upar、vegfr)可以通过竞争性结合促癌因子(如upa、vegfa)起到阻止肿瘤细胞定植,而化疗药物的释放可以进一步杀伤癌细胞,清除转移病灶,起到抗肿瘤转移的作用。

17、3、本发明对单核/巨噬细胞实现合成生物学的重编程构建,使其活细胞状态在胞外表达促癌因子(如upa、vegfa)清道夫的功能臂,重新赋予先天免疫细胞特异抗肿瘤效应生物学功能,使其在机体动态游走趋向肿瘤转移病灶的过程中,动态清除肿瘤转移促癌因子如upa、vegfa,根本改变机体肿瘤转移微环境,同时特定天然靶向与活细胞载药策略相互配伍,从而实现高效抗肿瘤转移。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!