一种创造强优势杂交粳稻的育种方法与流程

本发明涉及水稻分子育种领域,具体说是一种杂交粳稻的育种方法,尤指利用一种水稻突变体 mrg进行改良粳稻保持系与不育系,并采用水稻回交育种、全基因组测序及分子标记辅助选择手段建立一套快速高效创造强杂种优势的杂交粳稻的育种方法。

背景技术:

1、中国杂交籼稻的推广应用取得了举世瞩目的成就,然而杂交粳稻的发展却十分缓慢。目前,我国杂交籼稻的种植面积占水稻种植面积的一半以上,而杂交粳稻所占比例仅为3%。相比之下,杂交粳稻还有很大的发展空间。如果杂交粳稻年种植面积从3%扩大到50%,就有希望每年增产35亿千克优质稻谷,实现中国杂交粳稻的跨越式发展。

2、但目前由于技术限制,中国杂交粳稻的增产优势在实际应用中不如杂交籼稻的杂种优势强,杂交粳稻的增产幅度远低于杂交籼稻,其增产优势仅为10%左右。这主要是因为杂交粳稻可用育种材料短缺,父母本异交性状不理想,粳稻资源缺乏多样性。恢复系在粳稻中十分匮乏,而受遗传因素限制又不能直接利用籼稻的恢复系,只能通过“籼粳架桥”的方式获得中间材料来间接利用籼稻中的恢复基因。但是这种“籼粳架桥”技术获得的中间材料的籼粳成分必须适度,籼型成分过多则不能适应北方的生态条件,籼型成分太低又不能扩大双亲间的遗传差距而扩大杂种优势。因此生产上运用的粳稻不育系所配杂种的优势利用实际上是部分亚种间杂种优势利用。

3、目前杂交粳稻应用最广的三系不育系母本均属于bt型不育系,具有开颖角度小、柱头外露率低、异交结实率低,加之细胞质的负效应导致不育系开花时间比保持系、恢复系明显延迟,造成父母本花时差,导致杂交粳稻制种产量低、不育系繁殖困难,杂交制种成本过高,且稻米品质容易陈化。另外绝大多数粳稻不育系仍然是在20世纪80年代转育的,不育系选育的滞后严重影响了杂交粳稻育种水平的提高。严重制约了杂交粳稻的推广应用。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的缺陷,本发明提供一种创制强杂种优势杂交粳稻的育种方法。

2、本发明利用突变体 mrg对现有的粳稻保持系与不育系的株高、分蘖期和抽穗期等进行改良,同时将突变体 mrg本身基因组携带的巨多变异回交到相应的粳稻保持系与不育系,使改良后的不育系与粳稻恢复系之间存在很大的遗传差异,从而创造出强杂种优势的杂交粳稻。且改良的不育系与粳稻恢复系,开花时间接近一致,可以大大提高制种效率,降低制种成本。

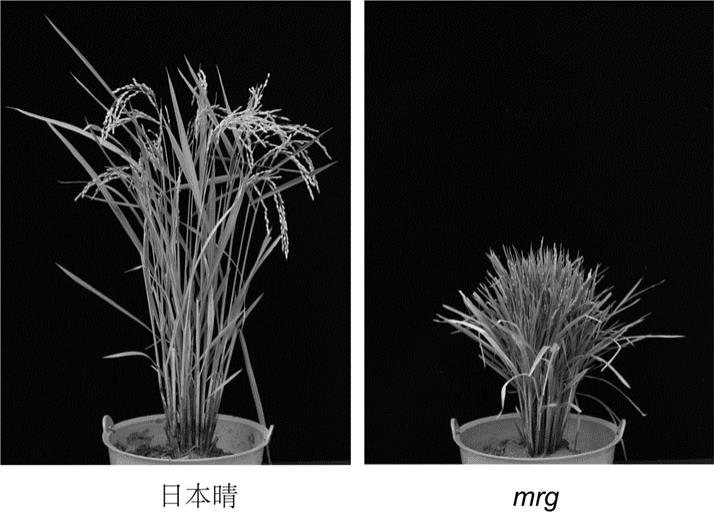

3、本发明所述的水稻突变体 mrg( magic rice grass),是将粳稻品种日本晴(npb)经ems(ethyl methane sulfonate,甲基磺酸乙酯)化学诱变获得。相比于日本晴,突变体 mrg能够稳定遗传,表现为株高变矮,分蘖数量多(如图1所示)。

4、图2给出了突变体 mrg的基因芯片测序结果。 mrg突变体的12条染色体相对于日本晴均发生了大量突变,如多种类型的碱基替换、颠换或短片段的重复插入或缺失。

5、本发明以突变体 mrg的功能基因序列本身开发选择荧光定量pcr引物156h-f和156h-r,而后对改良水稻受体材料进行背景选择,从而将目标性状基因区段转育至水稻受体材料。

6、所述的目标性状为(但不限于)株叶型态好、植株变矮、多分蘖、抽穗期提前,进一步包括抗病或高产等性状。所述的改良品系/种包括但不限于:日本晴、武运粳7号、武运粳7号a、武运粳21号、嘉禾212、嘉禾212a、台中65a等。

7、本发明解决上述技术问题对应采用的技术方案是:

8、1)突变体 mrg的分离和遗传分析:本发明提供的突变体 mrg来自粳稻品种日本晴ems化学诱变。通过与野生型日本晴的正反交实验及f2群体分离情况,表明该突变体至少由两对半显性基因控制,且可以分离出稳定的株叶型态好、半矮秆、分蘖增多且抽穗期提前的后代,命名为 mrg-1。

9、2)定位群体的构建:为了确定控制半矮秆、分蘖增多、且抽穗期提前的基因,本发明利用稳定遗传的半矮秆、抽穗期提前、且分蘖增多的 mrg-1与籼稻品种中组14杂交,获得f1后自交,得到2553株f2遗传群体。

10、3)初定位与精细定位:利用步骤2)中的f2遗传群体,从中选出797株与中组14表型一致的个体(即表现为高秆、晚熟、分蘖一般等),作为定位群体。利用分布于整个染色体组的ssr等分子标记,定位于第六号染色体的6-11和6-15标记之间,通过对其序列分析,本发明利用snp、indel等多态性引物,将其定位于p2和p1标记之间58.6kb范围之间,如图4所示。通过分析此区段开放阅读框(orf)推测候选基因。发现其中一个基因是 osmir156h基因,对该序列测序,发现dna序列没有任何突变,但是设计实时荧光定量156h-f和156h-r引物对该基因表达量进行实时荧光定量pcr检测,发现半矮秆、抽穗期提前、且分蘖增多的后代单株的 osmir156h表达量较中组14均上调1.3倍以上。 osmir156h基因核酸序列如seq id no:1。

11、在上述步骤3中定位群体中选取单株,每株取嫩叶,使用ctab法从嫩叶中提取基因组dna;

12、所述的indel标记引物为:

13、p2正向引物f:5’- aacctcgcatttggattttg -3’;

14、p2反向引物r:5’- ctgacctggtctccgtgatt -3’;

15、p1正向引物f:5’- caagaagccaagaagcaagaa -3’;

16、p1反向引物r:5’- ggggaagactccagtgaagg -3’。

17、在上述方案的基础上,步骤3中还包括使用实时荧光定量pcr方法对 osmir156h基因表达量的测定。

18、所述实时荧光定量pcr方法中使用的特异性扩增引物的序列为:

19、正向引物156h-f:5’- cgaggagatcagcgattatt -3’;

20、反向引物156h-r:5’- ctagcagcacacatcaaatg -3’。

21、上述技术方案通过下列步骤实现:

22、本发明提供一种创造强优势杂交粳稻的育种方法,其技术方案包括如下步骤:

23、步骤1,以待改良的水稻粳稻保持系(如武运粳7号、武运粳21号、嘉禾212等)为母本1,以稳定遗传的半矮秆、抽穗期提前、且分蘖增多的 mrg-1为父本1进行常规有性杂交后,与父本1回交一次,获得的bc1f1再自交,获得bc1f2代分离群体;

24、步骤2,对步骤1获得的bc1f2分离群体进行田间单株选择,筛选包含母本1优良农艺性状,且包含父本1( mrg-1)半矮秆、抽穗期提前、且分蘖增多的单株。

25、步骤3,对步骤2筛选的单株使用引物156h-f和156h-r进行实时荧光定量pcr测定 osmir156h基因表达量,筛选出 osmir156h基因表达量提高1.3倍以上的单株。

26、步骤4,对步骤3筛选的单株与父本1继续回交四代以上,且每一代按照步骤2和步骤3进行农艺性状筛选,并采用实时荧光定量pcr检测 osmir156h基因的表达量,得到稳定的包含母本1优良农艺性状,且包含父本1半矮秆、抽穗期提前、且分蘖增多的改良粳稻保持系。

27、步骤5,以步骤4获得的改良粳稻保持系为父本2,以待改良的水稻保持系对应的bt型细胞质雄性不育为母本2,进行杂交,获得f1单株,筛选田间农艺性状优良、柱头外露率高、且花粉镜检100%不育的单株与父本2继续回交;

28、步骤6,步骤5筛选的回交后代继续与父本2回交四代以上,得到稳定的包含母本2优良农艺性状,且半矮秆、分蘖多、生育期提前的、遗传背景更接近 mrg-1、与待改良的水稻不育系基因存在多处碱基序列差异的改良不育系。

29、步骤7,以步骤6获得的稳定不育系与粳稻恢复系(如c53、中恢7277等)杂交制种,得到杂种优势强,且花时相遇的杂交粳稻。

30、在上述方案的基础上,

31、所述优良农艺性状包括:株叶型态好、植株变矮、分蘖增多、抽穗期提前、抗病、高产中的一种或几种。

32、在上述方案的基础上,

33、步骤3中所述使用实时荧光定量pcr方法对 osmir156h基因表达量进行测定的具体步骤包括:

34、步骤3-1,对步骤2筛选的单株进行编号,使用trizol法提取总rna;

35、步骤3-2,使用revertra ace quantitative rcr rt master mix试剂盒进行反转录;

36、步骤3-3,配制pcr反应体系,包括单株cdna 2µl, 2×sybr green pcr mastermix 10µl,10µm 特异性扩增引物各1µl,ddh2o26µl,总计20µl;

37、步骤3-4,进行pcr扩增反应:94℃预变性10分钟;94℃变性15秒,60℃退火15秒,72℃延伸15秒,40个循环。

38、在上述方案的基础上,

39、所述特异性扩增引物的序列为:

40、正向引物156h-f:5’- cgaggagatcagcgattatt -3’;

41、反向引物156h-r:5’- ctagcagcacacatcaaatg -3’。

42、与现有的传统育种相比,本发明优点在于:

43、(1)本发明提供的突变体 mrg存在一个显性半矮秆基因,可以快速创建矮化的保持系和相对应的不育系。

44、(2)本发明提供的突变体 mrg与日本晴之间的全基因存在多处碱基序列差异,利用粳稻恢复系组配,可以快速创建强杂种优势杂交粳稻组合,从根本上解决因粳粳杂交稻亲本之间遗传亲缘关系较近杂种优势弱等问题。

45、(3)以 mrg-1材料转育的粳稻半矮秆、分蘖多且抽穗期提前等不育系材料与粳型恢复系开花时期一致,可以提高制种产量20%-35%、降低制种成本25-50%。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!