一种车辆冗余行车制动系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种车辆冗余行车制动系统。

背景技术:

[0002]

目前汽车上应用最广泛的制动系统主要两种:一个是真空助力制动系统,另一个是电子液压制动系统。

[0003]

近年来,汽车向着轻量化、电动化、智能化和智能网联化的方向发展,其中新能源汽车和智能汽车是发展重点,也是未来汽车发展的主要方向和关键竞争领域。

[0004]

新能源汽车和智能汽车的迅猛发展也对制动系统及其控制方法提出了新的更高的要求。

[0005]

首先由于新能源汽车取消了内燃机的布置,导致传统的真空助力制动系统失去了内燃机真空源,无法直接使用。

[0006]

然后随着环境感知技术的不断完善,aeb、acc等驾驶辅助系统已经在汽车上广泛应用,无人驾驶汽车也得以快速发展。但是无论驾驶辅助系统还是无人驾驶汽车,最终都需要通过对汽车的横纵向运动控制来实现,作为核心安全部件的制动系统起着最为关键的作用。这就需要制动系统至少满足以下功能:1.快速精准的实现主动建压功能。2.具有冗余防止失效制动能力,失效时在无驾驶员干预的情况下,仍然具备一定程度的制动能力。

[0007]

我们发现,现有技术存在以下不足:

[0008]

由于新能源汽车取消了内燃机的布置,导致真空助力制动系统只能通过增加一个电动真空泵来实现真空度,但是这种方案往往伴随着结构复杂、质量大、噪声大和使用寿命较短的问题。而且真空助力制动系统也无法实现主动线控制动的功能,无法满足智能汽车对于制动系统的要求。

[0009]

目前在新能源汽车和智能汽车上使用最广泛的主要是博世公司推出的电子液压制动系统ibooster,这个系统可以满足汽车电动化和智能化的大部分要求。但是也存在以下问题:

[0010]

(1)、ibooster系统结构复杂,制造成本高,很难满足车辆对于低成本的要求。

[0011]

(2)、ibooster系统结构庞大,对于一些园区无人驾驶场景下的专用车辆比如清扫车、快递车等,车辆空间较小、布置紧凑,ibooster无法满足低速专用车辆安装需求。

[0012]

(3)、ibooster系统不具备冗余制动的功能,通常与esp系统相配合才能实现冗余制动,结构过于复杂。

技术实现要素:

[0013]

本实用新型的目的在于提供一种车辆冗余行车制动系统,以防止制动系统失效对于行车安全带来的安全威胁。

[0014]

为此,本实用新型提供了一种车辆冗余行车制动系统,包括主制动系统和冗余制动系统,所述主制动系统包括电机控制组件、主动增压组件、隔离控制组件、以及储液罐,所

述电机控制组件包括电机、ecu和转速传感器,所述主动增加组件包括小齿轮、大齿轮、丝母、丝杆和主动增压主缸,所述主动增压主缸包括第一进出油孔和第二进出油孔,所述隔离控制组件包括第一油路和在第一油路上设置的隔离电磁阀、冗余隔离电磁阀、以及压力传感器,所述冗余制动系统包括第二油路和在第二油路上设置的一个或多个进液电磁阀、以及一个或多个柱塞泵,还包括用于驱动柱塞泵的备份电机;其中,所述压力传感器与ecu电连接,用于检测主动增压主缸的制动液的压力,所述第一油路和第二油路二者的第一端均与储液罐连通,二者的另一端均与第二进出油孔连通,所述第一进出油孔与制动轮缸连通。

[0015]

进一步地,上述主动增压主缸包括缸体、活塞和位于建压腔体中的回复弹簧。

[0016]

进一步地,上述第一油路还包括与隔离电磁阀并联的第一单向阀、以及与冗余隔离电磁阀并联的第二单向阀。

[0017]

本实用新型建立两套独立的制动系统,来防止制动系统失效对于行车安全带来的安全威胁。一套通过主动增压组件和隔离控制组件的配合,在实现线控主动建压制动功能的基础上还可以保证具有一定程度的冗余防止失效制动能力,从而提高车辆行驶过程中的安全性。另一套制动系统是在第一套制动系统中的两个隔离电磁阀均失效的情况下,再提供一套独立的线控主动增压冗余制动系统。

[0018]

除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

[0019]

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

[0020]

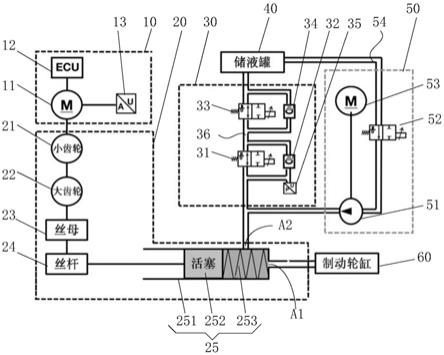

图1是根据本实用新型的车辆冗余行车制动系统的结构示意图;

[0021]

图2是根据本实用新型的车辆冗余行车制动系统的机械传动路线图;以及

[0022]

图3是根据本实用新型的车辆冗余行车制动系统的主动建压流程图。

具体实施方式

[0023]

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0024]

图1至图3示出了根据本实用新型的一些实施例。

[0025]

如图1和图2所示,本车辆冗余行车制动系统由主制动系统和冗余制动系统两个部分组成。

[0026]

主制动系统包括电机控制组件10、主动增压组件20、隔离控制组件30、以及储液罐40。

[0027]

电机控制组件10包括电机11、ecu 12、以及转速传感器13。转速传感器和ecu位于电机内部。将转速传感器和ecu集成在一起,大大缩小了整体的体积,减少了布置所需空间。

[0028]

主动增压组件20包括小齿轮21、大齿轮22、丝母23、丝杆24、以及主动增压主缸25。丝母、丝杆、小齿轮及大齿轮位于主动增压组件的减速模块的壳体内。

[0029]

主动增压主缸25包括缸体251、活塞252、以及位于建压腔体内的回复弹簧253。主

动建压主缸内采用回位弹簧预压的行驶,使活塞和丝杠之间始终接触且没有太大的间隙,这样可以保证建压模块在建压过程中没有空行程。

[0030]

主动增压主缸25具有第一进出油孔a1和第二进出油孔a2。第一进出油孔a1与制动轮缸60连通。第二进出油孔a2通过隔离控制组件和冗余制动系统连接至储液罐40。

[0031]

隔离控制组件包括第一油路36、在第一油路上设置的隔离电磁阀31和与之并联的第一单向阀32、冗余隔离电磁阀33和与之并联的第二单向阀34、用于检测建压腔体内油压的压力传感器35。其中,隔离电磁阀和冗余隔离电磁阀串联连接。

[0032]

冗余制动系统50包括与第一油路并联设置的第二油路54、在第二油路上设置的柱塞泵51和进液电磁阀52、以及用于驱动柱塞泵的备份电机53。

[0033]

柱塞泵与备份电机连接,备份电机用于驱动柱塞泵。

[0034]

第一油路36和第二油路54二者的第一端与储液罐40均连通,二者的第二端与第二进出油孔a2连通。

[0035]

如图3所示,本车辆冗余行车制动系统的工作过程如下:

[0036]

车辆在常规行驶过程中,隔离电磁阀和冗余隔离电磁阀处于打开状态,冗余制动系统不工作。

[0037]

制动液存贮在储液罐、制动管路、制动轮缸以及主动增压主缸中。

[0038]

当ecu收到主动制动的信号的时候,根据需要实现的制动压力,给电机发一个转速信号,同时给隔离电磁阀发送指令让其闭合。

[0039]

开始制动后ecu接收到线控制动信号之后,ecu控制电机开始工作并且关闭隔离电磁阀,通过电机

→

小齿轮

→

大齿轮

→

丝母

→

丝杆,将力传递到活塞,活塞开始工作压缩制动液产生液压。如果此时隔离控制组件中的压力传感器检测到液压异常,ecu则会发送指令控制冗余隔离电磁阀关闭,保证建压过程正常进行。

[0040]

如果此时电机失效引起液压依然异常,说明主制动系统彻底失效,ecu给备份电机发送信号开始工作,备份电机工作带动柱塞泵工作,将油液压入主动增压主缸,实现主动建压。同时主动增压主缸的另一个进出油孔与制动轮缸串联,主动增压组件内的制动液压会传递给制动轮缸,并且通过制动轮缸转化为机械力,驱动制动执行机构工作。

[0041]

在本实用新型中,通过活塞在建压腔体内的水平移动以及接在第二进出油孔外的隔离电磁阀的关闭来实现主动增压,当压力传感器检测到隔离电磁阀失效的情况下,冗余隔离电磁阀则会作为备份来闭合从而实现增压。建立的制动油压通过第二进出油孔来传递给制动轮缸并转化为机械制动力来实现制动。如果电机失效,另一套冗余线控制动系统通过独立的主动增压电机带动柱塞泵工作来完成主动增压的工作。

[0042]

在一变型实施例中,冗余制动系统包括多个柱塞泵和多个进液电磁阀,例如这些柱塞泵呈并联连接关系且选择性地开启,这些进液电磁阀也呈并联连接关系且选择性地开启,以满足进液流量调节、泵送流量调节等制动场合的需要。

[0043]

本实用新型具有以下技术效果/优势:

[0044]

1、本实用新型提供了一套完整的具有冗余制动系统的主动建压机构,相比较其他的电动液压制动系统,结构更加简单,进一步降低了制造生产成本,同时也保证了制动的精度和响应速度,同时当主制动系统失效时,冗余制动系统负责制动,提高系统的安全性。

[0045]

2、本实用新型通过将主制动系统中的两个电磁阀串联实现冗余制动的功能。

[0046]

3、本实用新型在主制动系统的基础上加入了一套冗余制动系统,包含一个备份电机、一个或多个柱塞泵、一个或多个进液电磁阀,当主制动系统失效之后,冗余制动系统可以及时通过电机驱动柱塞泵工作,配合进液电磁阀实现主动建压,保证了制动安全性,相比乘用车上的那套ibooster+esp组合系统,实现冗余制动的成本更低,可以更好满足低速专用新能源智能车辆的要求。

[0047]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1