悬架系统及车辆的制作方法

本发明涉及悬架领域,特别涉及带emb结构的悬架系统及车辆。

背景技术:

1、emb制动系统是一种电子控制制动系统,它采用了电子控制单元(ecu)来控制制动系统的工作。emb制动系统的工作原理是通过ecu控制制动器的电磁阀,使制动器的摩擦片与制动盘接触,从而实现制动的目的。emb制动系统的优点是响应速度快、制动效果好、制动稳定性高。由于系统采用了电子控制,可以根据车辆的行驶状态来调整制动力度,从而实现更加精准的制动。此外,emb制动系统还可以与其他车辆控制系统进行联动,如防抱死制动系统(abs)、电子稳定控制系统(esc)等,从而提高整个车辆的安全性能。

2、现有技术中emb系统通常安装在轮端,受到轮辋、转向架、悬架摆臂等部件的限制,emb系统的重量和体积不宜过大,以免影响其在轮端的正常安装。而现有技术中,也有将emb布置在悬架系统上,但是这大大增加了悬架系统的空间布置难度,导致部分高端装备无法同时叠加安装。

技术实现思路

1、本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种悬架系统,其通过优化转向节的形状结构以及悬架连杆的布置以及结构设计,能够充分的利用空间,从而使得悬架系统能集成更多的功能模块,提高汽车的综合性能。

2、本发明还提供一种具有上述杆悬架系统的车辆。

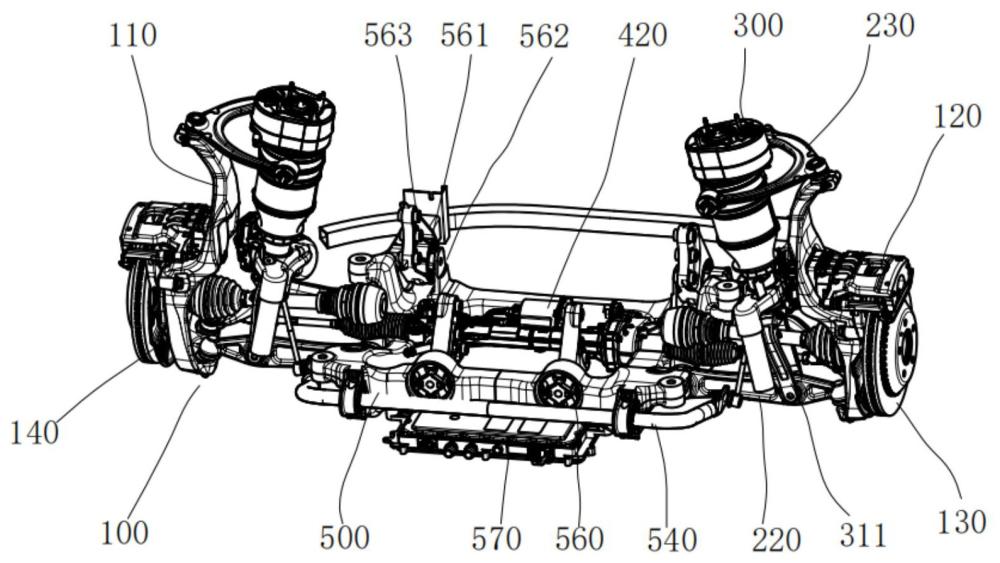

3、本发明第一方面实施例提供了一种悬架系统,包括边轮结构、连接臂结构以及滑柱总成,其中边轮结构包括转向节、电子机械制动器、以及制动盘;所述转向节包括基部与安装部,所述安装部位于所述基部的上方,所述电子机械制动器安装在所述安装部的外侧上,所述电子机械制动器与所述制动盘连接;其中连接臂结构整体位于所述转向节的内侧,包括第一下控制臂、第二下控制臂以及上控制臂,所述第一下控制臂以及第二下控制臂均与所述基部的下侧铰接,所述上控制臂与所述安装部的顶端铰接;所述滑柱总成包括主动悬挂、空气弹簧,所述主动悬挂包括杆身、电动液压泵与蓄能器,所述杆身的下端与所述第二下控制臂铰接,所述电动液压泵与蓄能器分设在杆身的前后两侧,所述空气弹簧位于所述杆身的上方,所述上控制臂与所述空气弹簧的外侧铰接。

4、根据本发明第一方面实施例的悬架系统,至少具有如下的有益效果:本申请的悬架系统主要是基于双横臂连接臂结构,然后通过在转向节的上方的外侧设置一个安装部,使得电子机械制动器(emb)可以安装在安装部上,同时在转向节的内侧设置一体式的主动悬挂,该主动悬挂的电动液压泵与蓄能器分设在杆身的前后两侧,这样使得主动悬挂与电子机械制动器(emb)在空间布局上形成错位,工作过程中相互不会发生干涉。同时在不额外汽车的整体尺寸情况下,使得悬架系统可以同时兼具emb、主动悬架以及空气弹簧,满足汽车的升级需求。

5、在本发明的一些实施例中,所述转向节包括第一节点、第二节点、第三节点与第四节点,所述第一节点与所述第一下控制臂连接,所述第二节点与所述第二下控制臂连接,所述第四节点与所述上控制臂连接,所述第三节点位于所述第一节点的前上方,所述第二节点位于所述第一节点的后下方。

6、在本发明的一些实施例中,所述第二下控制臂的包括外节点、内节点与中间节点,所述外节点、内节点与中间节点的中心位于同一直线上,所述中间节点与外节点之间的距离小于中间节点与内节点之间的距离;所述杆身的下端与所述中间节点连接。

7、在本发明的一些实施例中,还包括转向结构,所述转向结构包括转向拉杆,所述转向拉杆与所述第三节点连接;所述第一下控制臂位于所述转向拉杆的上方。

8、在本发明的一些实施例中,所述空气弹簧为双腔空气弹簧,所述空气弹簧包括电子控制阀。

9、在本发明的一些实施例中,还包括副车架,所述副车架包括前横梁、后横梁以及位于前横梁、后横梁之间的两根纵梁,两根所述纵梁分设于副车架的左右两侧,所述第一下控制臂与所述前横梁的外侧铰接,所述第二下控制臂与所述纵梁的后侧铰接。

10、在本发明的一些实施例中,所述后横梁的后侧设有稳定杆,所述稳定杆的端部通过连接杆与所述杆身连接。

11、在本发明的一些实施例中,所述副车架上还设有悬置结构,所述悬置结构用于电机的固定安装。

12、在本发明的一些实施例中,所述后横梁的下方设有充电板,所述前横梁的最低点低于所述充电板的最低点。

13、本发明第二方面实施例提供了一种车辆,车辆包括上述任一项的悬架系统。具体地,车辆可以为私家车,例如轿车、suv、mpv或皮卡等。车辆也可以为运营车,例如面包车、公交车、小型货车或大型拖挂车等。车辆可以为油车也可以为新能源车。当车辆为新能源车时,其可以为混动车,也可以为纯电车。

14、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

技术特征:

1.一种悬架系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的悬架系统,其特征在于,所述转向节(110)包括第一节点(101)、第二节点(102)、第三节点(103)与第四节点(104),所述第一节点(101)与所述第一下控制臂(210)连接,所述第二节点(102)与所述第二下控制臂(220)连接,所述第四节点(104)与所述上控制臂(230)连接,所述第三节点(103)位于所述第一节点(101)的前上方,所述第二节点(102)位于所述第一节点(101)的后下方。

3.根据权利要求2所述的悬架系统,其特征在于,所述第二下控制臂(220)的包括外节点(221)、内节点(222)与中间节点(223),所述外节点(221)、内节点(222)与中间节点(223)的中心位于同一直线上,所述中间节点(223)与外节点(221)之间的距离小于中间节点(223)与内节点(222)之间的距离;所述杆身(311)的下端与所述中间节点(223)连接。

4.根据权利要求3所述的悬架系统,其特征在于,还包括转向结构(400),所述转向结构(400)包括转向拉杆(410),所述转向拉杆(410)与所述第三节点(103)连接;所述第一下控制臂(210)位于所述转向拉杆(410)的上方。

5.根据权利要求1所述的悬架系统,其特征在于,所述空气弹簧(320)为双腔空气弹簧,所述空气弹簧(320)包括电子控制阀。

6.根据权利要求1-5任意一项所述的悬架系统,其特征在于,还包括副车架(500),所述副车架(500)包括前横梁(510)、后横梁(520)以及位于前横梁(510)、后横梁(520)之间的两根纵梁(530),两根所述纵梁(530)分设于副车架(500)的左右两侧,所述第一下控制臂(210)与所述前横梁(510)的外侧铰接,所述第二下控制臂(220)与所述纵梁(530)的后侧铰接。

7.根据权利要求6所述的悬架系统,其特征在于,所述后横梁(520)的后侧设有稳定杆(540),所述稳定杆(540)的端部通过连接杆(550)与所述杆身(311)连接。

8.根据权利要求6所述的悬架系统,其特征在于,所述副车架(500)上还设有悬置结构(560),所述悬置结构(560)用于电机的固定安装。

9.根据权利要求6所述的悬架系统,其特征在于,所述后横梁(520)的下方设有充电板,所述前横梁(510)的最低点低于所述充电板的最低点。

10.一种车辆,其特征在于,包括如权利要求1-9任一所述的悬架系统。

技术总结

本发明公开了一种悬架系统以及车辆,属于前悬架技术领域,其中悬架系统包括边轮结构、连接臂结构以及滑柱总成,所述转向节包括基部与安装部,所述安装部位于所述基部的上方,其中连接臂结构整体位于所述转向节的内侧,第一下控制臂以及第二下控制臂均与所述基部的下侧铰接,所述上控制臂与所述安装部的顶端铰接;所述滑柱总成包括主动悬挂、空气弹簧,所述主动悬挂包括杆身、电动液压泵与蓄能器,所述电动液压泵与蓄能器分设在杆身的前后两侧,所述上控制臂与所述空气弹簧的外侧铰接。其通过优化转向节的形状结构以及悬架连杆的布置以及结构设计,能够充分的利用空间,从而使得悬架系统能集成更多的功能模块,提高汽车的综合性能。

技术研发人员:贾彦光,陈磊,丁树伟,王仕伟,陈志刚,禹真,何晰浩,彭大祥

受保护的技术使用者:中国第一汽车股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/17

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!