一种混合动力叉车及其动力总成悬置系统的制作方法

本发明涉及混合动力叉车制造,更具体地说,涉及一种动力总成悬置系统。此外,本发明还涉及一种包括上述动力总成悬置系统的混合动力叉车。

背景技术:

1、混合动力叉车是同时具备发动机和动力电池两种动力的叉车,其根据发动机的外特性,利用发动机的最佳转速把机械能通过发电机转化为电能,电动机再利用电能驱动叉车,以达到节约能源和减少环境污染的目的,以广泛投入市场使用。

2、目前动力总成悬置系统多适用于传统内燃叉车,仅为发动机悬置,主要隔离发动机振动的传递,并起到支撑动力总成和限制动力总成位移的作用。但是混合动力叉车的发动机和发电机集成一体当作增程器使用,不仅需要考虑发动机悬置的安装,该需要考虑发电机悬置的安装,而目前缺少隔离发电机振动传递的悬置,导致混合动力叉车中的动力总成悬置系统隔振效果差。

3、综上所述,如何解决目前混合动力叉车中的动力总成悬置系统隔振效果差的问题,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的是提供一种动力总成悬置系统,该动力总成悬置系统能够起到空间六个方向减振的作用,以有效地隔离动力总成振动的传递,以及能够有效地限制动力总成前后位移。

2、本发明的另一目的是提供一种包括上述动力总成悬置系统的混合动力叉车。

3、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

4、一种动力总成悬置系统,包括:

5、动力总成,包括集成设置的发动机和发电机,所述发电机位于所述发动机的前方;

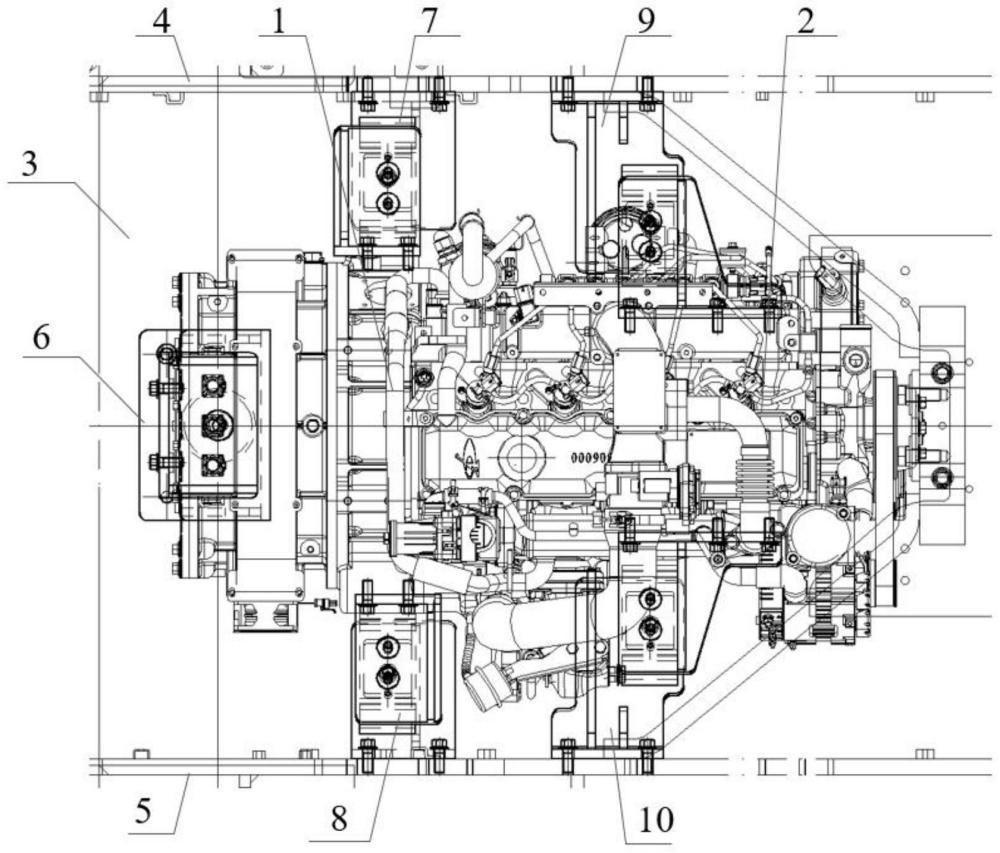

6、前悬置,包括前悬置缓冲垫总成、前悬置支座和前悬置支架,所述前悬置支座用于连接车架的横梁,所述前悬置支架连接所述发电机的前侧,所述前悬置支座与所述前悬置支架通过所述前悬置缓冲垫总成连接,且所述前悬置缓冲垫总成与所述横梁垂直设置;

7、侧悬置,包括侧悬置缓冲垫总成、位于不同水平面的侧悬置支座和侧悬置支架,所述侧悬置支座用于连接所述车架的侧板,所述侧悬置支架连接所述动力总成的侧部,所述侧悬置支座与所述侧悬置支架通过所述侧悬置缓冲垫总成连接,且所述侧悬置缓冲垫总成倾斜一定角度设置;

8、其中,所述侧悬置设为四个,分别为设于所述发电机的左侧与所述车架的左侧板之间的中间左侧悬置、设于所述发电机的右侧与所述车架的右侧板之间的中间右侧悬置、设于所述发动机的左侧与所述车架的所述左侧板之间的后左侧悬置和设于所述发动机的右侧与所述车架的右侧板之间的后右侧悬置。

9、优选地,所述前悬置缓冲垫总成包括两个第一缓冲垫、两个压垫、套管和第一紧固件,两个所述第一缓冲垫对称设于所述前悬置支座的后端两侧面且压紧于两个所述压垫之间,所述套管垂直贯穿两个所述第一缓冲垫连接于两个所述压垫之间,所述第一紧固件穿过所述套管的内部连接所述前悬置支架。

10、优选地,靠近所述前悬置支架的所述第一缓冲垫的压缩量大于远离所述前悬置支架的所述第一缓冲垫的压缩量。

11、优选地,所述前悬置支座的后端设有通孔,两个所述第一缓冲垫靠近所述前悬置支座的一端均设有凸台,两个所述凸台分别插设于所述通孔的两端内部。

12、优选地,所述前悬置缓冲垫总成、所述前悬置支座和所述前悬置支架的中心线共线,并与所述动力总成的中心轴线相交。

13、优选地,所述侧悬置缓冲垫总成包括第二缓冲垫、第二紧固件、第三紧固件及相互平行的第一安装板和第二安装板,所述第二缓冲垫倾斜压紧于所述第一安装板和所述第二安装板之间,所述第二紧固件贯穿所述侧悬置支架和所述第一安装板连接所述第二缓冲垫,所述第三紧固件贯穿所述侧悬置支座和所述第二安装板连接所述第二缓冲垫。

14、优选地,所述第二紧固件设为至少两个,且所述第二紧固件包括第二螺栓和第二螺母,所述第二螺栓的一端通过所述第二螺母紧固于所述侧悬置支架、另一端贯穿所述第一安装板与所述第二缓冲垫硫化连接。

15、优选地,所述第三紧固件包括螺孔块、第三螺栓和第三螺母,所述螺孔块贯穿所述第二安装板连接所述第二缓冲垫,所述第三螺栓的一端通过所述第三螺母紧固于所述侧悬置支座、另一端穿过所述螺孔块与所述第二缓冲垫硫化连接。

16、优选地,所述侧悬置支座上设有若干个定位孔,所述第二安装板上设有定位块,所述定位块与所述定位孔适配卡接。

17、一种混合动力叉车,包括上述任一项所述的动力总成悬置系统。

18、相较于上述背景技术,本发明提供的动力总成悬置系统包括前悬置和侧悬置,其中,前悬置由前悬置缓冲垫总成、前悬置支座和前悬置支架组成,前悬置支架固定在发电机的前侧,前悬置支座固定在车架的横梁上,前悬置缓冲垫总成置于前悬置支座和前悬置支架之间,且前悬置缓冲垫总成垂直于横梁设置,即指前悬置缓冲垫总成沿平行于车架的轴线方向分布设置,这样,前悬置缓冲垫不仅起到纵向减振的作用,还可以在紧急制动、剧烈颠簸工况下,限制动力总成前后位置,以防止动力总成与周围零部件的运动干涉;侧悬置设为四个,分别为中间左侧悬置、中间右侧悬置、后左侧悬置和后右侧悬置,中间左侧悬置安装于发电机的左侧与车架的左侧板之间,中间右侧悬置安装于发电机的右侧与车架的右侧板之间,后左侧悬置安装于发动机的左侧与车架的左侧板之间,后右侧悬置安装于发动机的右侧与车架的右侧板之间,且四个侧悬置均由侧悬置缓冲垫总成、侧悬置支座和侧悬置支架组成,侧悬置支座固定在车架的侧板上,侧悬置支架对应固定在发电机或发动机的侧部,且二者位于不同水平面上,侧悬置缓冲垫总成置于侧悬置支座与侧悬置支架之间且倾斜一定角度设置,这样,置于发电机和发动机的两侧的侧悬置缓冲垫均起到横向、纵向和垂向减振的作用,即起到空间六个方向减振的作用,以有效地隔离发电机和发动机振动的传递,确保整车的舒适性。

技术特征:

1.一种动力总成悬置系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述前悬置缓冲垫总成(63)包括两个第一缓冲垫(631)、两个压垫(632)、套管(633)和第一紧固件,两个所述第一缓冲垫(631)对称设于所述前悬置支座(61)的后端两侧面且压紧于两个所述压垫(632)之间,所述套管(633)垂直贯穿两个所述第一缓冲垫(631)连接于两个所述压垫(632)之间,所述第一紧固件穿过所述套管(633)的内部连接所述前悬置支架(62)。

3.根据权利要求2所述的动力总成悬置系统,其特征在于,靠近所述前悬置支架(62)的所述第一缓冲垫(631)的压缩量大于远离所述前悬置支架(62)的所述第一缓冲垫(631)的压缩量。

4.根据权利要求2所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述前悬置支座(61)的后端设有通孔,两个所述第一缓冲垫(631)靠近所述前悬置支座(61)的一端均设有凸台,两个所述凸台分别插设于所述通孔的两端内部。

5.根据权利要求1所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述前悬置缓冲垫总成(63)、所述前悬置支座(61)和所述前悬置支架(62)的中心线共线,并与所述动力总成的中心轴线相交。

6.根据权利要求1至5任一项所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述侧悬置缓冲垫总成(73)包括第二缓冲垫(731)、第二紧固件、第三紧固件及相互平行的第一安装板(732)和第二安装板(733),所述第二缓冲垫(731)倾斜压紧于所述第一安装板(732)和所述第二安装板(733)之间,所述第二紧固件贯穿所述侧悬置支架(72)和所述第一安装板(732)连接所述第二缓冲垫(731),所述第三紧固件贯穿所述侧悬置支座(71)和所述第二安装板(733)连接所述第二缓冲垫(731)。

7.根据权利要求6所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述第二紧固件设为至少两个,且所述第二紧固件包括第二螺栓(734)和第二螺母(735),所述第二螺栓(734)的一端通过所述第二螺母(735)紧固于所述侧悬置支架(72)、另一端贯穿所述第一安装板(732)与所述第二缓冲垫(731)硫化连接。

8.根据权利要求7所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述第三紧固件包括螺孔块(736)、第三螺栓(737)和第三螺母(738),所述螺孔块(736)贯穿所述第二安装板(733)连接所述第二缓冲垫(731),所述第三螺栓(737)的一端通过所述第三螺母(738)紧固于所述侧悬置支座(71)、另一端穿过所述螺孔块(736)与所述第二缓冲垫(731)硫化连接。

9.根据权利要求8所述的动力总成悬置系统,其特征在于,所述侧悬置支座(71)上设有若干个定位孔,所述第二安装板(733)上设有定位块(739),所述定位块(739)与所述定位孔适配卡接。

10.一种混合动力叉车,其特征在于,包括上述权利要求1至9任一项所述的动力总成悬置系统。

技术总结

本发明公开了一种混合动力叉车及其动力总成悬置系统,该动力总成悬置系统包括:动力总成;前悬置,包括用于连接车架的横梁的前悬置支座、连接发电机的前侧的前悬置支架和连接于二者之间的前悬置缓冲垫总成,且前悬置缓冲垫总成与横梁垂直设置;侧悬置,包括用于连接车架的侧板的侧悬置支座、连接动力总成的侧部的侧悬置支架和连接于二者之间的侧悬置缓冲垫总成,侧悬置支座和侧悬置支架位于不同水平面,且侧悬置缓冲垫总成倾斜一定角度设置;其中,侧悬置设为四个,四个侧悬置分别位于发电机左右侧和发动机的左右侧。本申请能够起到空间六个方向减振的作用,以有效地隔离动力总成振动的传递,以及能够有效地限制动力总成前后位移。

技术研发人员:王康,方晓晖,徐少华,向飞,奕青,王伟,裴有志,张聪远,丁路遥

受保护的技术使用者:杭叉集团股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!