一种便于行动不便人群乘降的列车门及乘降方法

1.本发明涉及轨道交通设备技术领域,具体涉及一种便于行动不便人群乘降的列车门及乘降方法。

背景技术:

2.按照国家标准,目前我国列车站台依当地建造条件不同分为三种高度,分别为距轨道面高度为300mm的低站台、距轨道面高度为500mm的普通站台和距轨道面高度为1250mm的高站台,列车车厢距轨道面高度为1250mm,与高站台相同。当前依然有很多列车车站采用低站台或者普通站台,造成站台与列车车厢之间存在不小的高度差,乘客需要乘降列车时,必须借助数级台阶。对于行动不便的人群,如老年人、存在肢体残疾的人群、肢体受伤的人群或者有疾病(如脑出血或者脑栓塞等)后遗症的人群,在低站台或者普通站台乘降列车时,需要有人进行搀扶或者抬动以通过所述数级台阶,耗费大量的人力以及时间,且在乘降过程中,由于列车台阶比较窄、高度差较大、与站台之间存在缝隙,因此存在危险。

3.当前,为帮助行动不便人群顺利乘坐火车出行,铁路部门推出了重点旅客预约接送站服务,通过该服务,行动不便人群在进出车站、乘降列车时,均可以得到车站服务人员的帮助,但是该服务需要车站配备专门的人员来提供,增加了车站的用工成本;而且乘车人需要服务时,需要提前预约,对于行动不便人群带来了不便;同时,依然不能解决行动不便人群在低站台或者普通站台乘降列车时需要获得大量人力帮助以通过数级台阶完成乘降列车的问题。

技术实现要素:

4.为解决以上技术问题中的至少一个,本发明提供了一种便于行动不便人群乘降的列车门及乘降方法,其可以帮助行动不便人群无需通过台阶完成乘降列车。

5.本发明的第一方面提供一种便于行动不便人群乘降的列车门,包括上部车门和下部车门,所述上部车门与所述下部车门分体安装,所述下部车门通过升降组件安装于列车上且可以沿底部的平行于车厢长度方向的轴旋转打开,所述升降组件带动所述下部车门进行升降动作,以使所述下部车门打开后作为升降平台用于承载乘车人上下列车。

6.优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括控制组件,所述控制组件用于控制所述升降组件带动所述下部车门进行升降动作。

7.上述任一方案优选的是,所述升降组件包括距离传感器,所述距离传感器用于检测所述下部车门升降动作的距离,并将其检测的距离发送至所述控制组件。

8.上述任一方案优选的是,所述升降组件还包括超声波传感器,所述超声波传感器用于检测所述下部车门打开时与外界物体之间的距离,并将其检测的距离发送至所述控制组件。

9.上述任一方案优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括开关组件,所述开关组件用于接收所述控制组件的控制命令,控制所述下部车门的开关动作。

10.上述任一方案优选的是,所述开关组件还用于接收所述控制组件的控制命令,控制所述上部车门的开关动作。

11.上述任一方案优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括碰撞传感器,所述碰撞传感器用于检测所述下部车门/上部车门是否关门到位。

12.本发明的第二方面提供一种便于行动不便人群乘降的列车门的乘降方法,通过所述便于行动不便人群乘降的列车门实现,包括:

13.步骤1:控制组件控制开关组件,打开上部车门和下部车门;还包括循环执行至少一次的:

14.步骤2:控制组件控制升降组件对下部车门进行下降动作;

15.步骤3:控制组件控制升降组件对下部车门进行上升动作。

16.优选的是,所述方法还包括:步骤4:控制组件控制开关组件,关闭上部车门和下部车门。

17.上述任一方案优选的是,步骤2中,下部车门下降时可以承载乘客下车。

18.上述任一方案优选的是,步骤3中,下部车门上升时可以承载乘客上车。

19.本发明的便于行动不便人群乘降的列车门及乘降方法可以帮助行动不便人群无需通过数级台阶完成乘降列车,有效地方便了行动不便人群在低站台或者普通站台乘降列车,乘降过程中大大减少了所需的人力帮助,使得行动不便人群单独乘坐火车出行更易实现。

附图说明

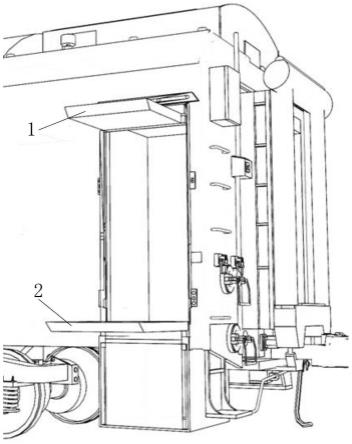

20.图1为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的一优选实施例的结构示意图。

21.图2为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的乘降方法的一优选实施例的流程示意图。

22.图3为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的另一实施例的车门打开示意图。

23.图4为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的如图3所示实施例的下部车门下降示意图。

24.图5为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的如图3所示实施例的车门关闭示意图。

25.图6为按照本发明的便于行动不便人群乘降的列车门的如图3所示实施例的控制程序流程示意图。

具体实施方式

26.为了更好地理解本发明,下面结合具体实施例对本发明作详细说明。

27.实施例1

28.如图1所示,一种便于行动不便人群乘降的列车门,包括上部车门1和下部车门2,所述上部车门1与所述下部车门2分体安装,所述下部车门2通过升降组件3安装于列车上且可以沿底部的平行于车厢长度方向的轴旋转打开,所述升降组件3带动所述下部车门2进行

升降动作,以使所述下部车门2打开后作为升降平台用于承载乘车人上下列车。

29.在本实施例中优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括控制组件5,所述控制组件5用于控制所述升降组件3带动所述下部车门2进行升降动作。

30.在本实施例中优选的是,所述升降组件3包括距离传感器31和超声波传感器32,所述距离传感器31用于检测所述下部车门2升降动作的距离,所述超声波传感器32用于检测所述下部车门2打开时与外界物体之间的距离,并将其检测的距离发送至所述控制组件5。

31.在本实施例中优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括开关组件4,所述开关组件4用于接收所述控制组件5的控制命令,控制所述下部车门2的开关动作,所述开关组件4还用于接收所述控制组件5的控制命令,控制所述上部车门1的开关动作。

32.在本实施例中优选的是,所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括碰撞传感器,所述碰撞传感器用于检测所述下部车门2/上部车门1是否关门到位。

33.如图2所示,一种便于行动不便人群乘降的列车门的乘降方法,通过所述便于行动不便人群乘降的列车门实现,包括:

34.步骤1:控制组件控制开关组件,打开上部车门和下部车门;还包括循环执行至少一次的:

35.步骤2:控制组件控制升降组件对下部车门进行下降动作;

36.步骤3:控制组件控制升降组件对下部车门进行上升动作。

37.在本实施例中优选的是,所述方法还包括:步骤4:控制组件控制开关组件,关闭上部车门和下部车门。

38.在本实施例中优选的是,步骤2中,下部车门下降时可以承载乘客下车;步骤3中,下部车门上升时可以承载乘客上车。

39.具体地说,对于低站台和普通站台,步骤1中,列车到站停稳后,控制组件控制开关组件,打开上部车门和下部车门,以供乘客上下列车。车门打开后,步骤2中,若存在下车乘客,则使下车乘客位于打开后的下部车门上,然后控制组件控制升降组件对下部车门进行下降动作至下部车门与站台地面接触,位于下部车门上的乘客移动至站台地面,完成一次承载乘客下车的动作。然后,若存在上车乘客,使上车乘客移动至下部车门上,控制组件控制升降组件对下部车门进行上升动作至下部车门与车厢地面平齐,位于下部车门上的上车乘客移动至车厢内,完成一次承载乘客上车的动作。根据上下车乘客的数量,循环执行步骤2和步骤3,直至所有乘客完成上下车。最后控制组件控制开关组件,关闭上部车门和下部车门,列车出站。需要说明的是,列车可以按照上面的说明情况,按照一下一上的方式搭载行动不便的乘客承载列车,也可以按照现有的通用规则,优先搭载乘客下车,待所有乘客下车完毕后再开始搭载乘客上车;或者根据需要设置乘客上下列车的顺序。对于高站台,列车到站停稳后,直接打开上部车门和下部车门,即可进行乘客乘降。

40.实施例2

41.如图3至图5所示,一种便于行动不便人群乘降的列车门,包括上部车门1和下部车门2,所述上部车门1与所述下部车门2分体安装,即应当理解,所述上部车门1和所述下部车门2为两个相互独立的部件,且分别安装于列车上,其中上部车门1的顶端(以车门关闭的情形来说)通过安装组件安装于列车上,且可以沿顶端的平行于车厢长度方向的轴旋转打开;下部车门2的底部(以车门关闭的情形来说)通过升降组件安装于列车上且可以沿底部的平

行于车厢长度方向的轴旋转打开,所述升降组件带动所述下部车门2进行升降动作,以使所述下部车门2打开后作为升降平台用于承载乘车人上下列车。

42.在本实施例中优选的是,所述升降组件包括:丝杠、步进电机以及电机驱动,所述丝杠与所述下部车门2连接,所述丝杠的一端与所述步进电机连接,所述步进电机在所述电机驱动的驱动下带动所述丝杠旋转运动,进而带动所述下部车门2进行升降动作。为增加所述下部车门2升降运动的稳定性,所述丝杠设置有至少两个,且对称地与所述下部车门2连接,所述步进电机的个数与所述丝杠的个数相匹配。所述电机驱动为所述步进电机提供合适的驱动电压,且接受控制组件的控制,即应该理解,所述控制组件控制所述升降组件带动所述下部车门2进行升降动作,且对升降的距离进行控制。

43.在本实施例中优选的是,所述升降组件还包括距离传感器和超声波传感器,所述距离传感器用于检测所述下部车门2升降动作的距离,所述超声波传感器用于检测所述下部车门打开时与外界物体之间的距离。具体地说,所述距离传感器可以读取所述步进电机的转速与旋转时间,进而得到所述下部车门2升降动作的距离;或者所述距离传感器设置于所述下部车门2上,通过检测其与地面之间的距离的变化得到所述下部车门2升降动作的距离;再或者采用现有技术中的其他的设置方式。所述超声波传感器设置于车体侧面,朝向正下方,用于检测站台范围内是否存在障碍物阻碍下部车门2打开及升降运动;或者所述超声波传感器设置于下部车门2的顶部,用于在下部车门打开的过程中检测设定的距离范围内是否存在障碍物阻碍下部车门2打开;再或者采用现有技术中的其他的设置方式。

44.所述便于行动不便人群乘降的列车门还包括开关组件,所述开关组件用于接收所述控制组件的控制命令,控制所述下部车门2和上部车门1的开关动作。在本实施例中优选的是,所述开关组件包括至少两个直角电机,其中至少一个直角电机设置于所述升降平台上,且随着所述下部车门2同升同降,根据接收的控制命令打开或关闭所述下部车门2;另外的直角电机设置于上部车门1在列车上的安装位置处,且固定于列车上,根据接收的控制命令打开或关闭所述上部车门1。

45.在本实施例中优选的是,所述控制组件包括控制器和控制手柄,所述控制器与所述控制手柄连接,用于接收乘务员在控制手柄上的动作并转换成相应的控制命令,以下发给升降组件或开关组件,进而控制下部车门2的升降动作,或者上部车门1与下部车门2的打开/关闭动作。所述控制器还与列车的整车控制系统连接,用于接收整车控制系统的数据,如当前停靠站的站台高度数据、紧急情况下的开关门命令数据等。需要说明的是,所述控制器通过获取的站台高度数据以及距离传感器采集的升降距离数据控制下部车门2升降到位。所述控制手柄可以通过有线的方式与所述控制器连接,并设置于车厢内部,以便于乘务员在车厢内对列车门进行控制,还可以通过无线的方式与所述控制器连接,以方便乘务员根据需要在车厢内或者站台上对列车门进行控制。

46.需要说明的是,为了保证乘降乘客的安全,可以在所述下部车门上设置相应的安全部件,如扶手、栏杆等,其不属于本技术的创新点,因此不做详细描述。

47.为了尽最大可能减小对现有列车结构的改变,可以在列车的某一节车厢的两端或者一端设置所述便于行动不便人群乘降的列车门,以便于对所有行动不便乘客进行集中的乘降而不会影响其他正常乘客的上下车。

48.按照本实施例的便于行动不便人群乘降的列车门,所述控制器包括arduino。控制

器内的控制程序包括直角电机驱动模块、步进电机驱动模块以及超声探测模块。其中对于所述直角电机驱动模块:设置与直角电机相连的引脚为输出,与直角电机相连的两个引脚分别控制直角电机的正转和反转,且设置引脚为高电平时启动直角电机正转或者反转。对于步进电机驱动模块:设置连接dir+/-的引脚为高或者低,代表正转或者反转,使用循环模拟脉冲信号,给pul引脚一个固定频率变化的值,通过延迟函数延迟固定的时间达到固定频率的目的,进而固定了步进电机的转速。对于超声探测模块:使用pulsein函数读取指定引脚位置的脉冲信号,返回一个持续时间的信号,如果返回的值小于设定的阈值,说明距离障碍物没有足够的距离,则步进电机不再工作,此模块嵌入在步进电机驱动模块内。

49.如图6所示,为所述控制程序流程示意图,在一个程序循环周期内,收到门动作信号后,若门的状态为关闭状态,则控制器控制直角电机工作,执行开门动作;若门的状态为打开状态,至控制器控制直角电机工作,执行关门动作。然后等待升降控制信号,(1)当处于自动模式时,接收到下降信号后,步进电机带动下部车门每次下降一个设定的值,直至超声波传感器检测到障碍物或者下降到头后停止下降;接收到上升信号后,步进电机带动下部车门上升;(2)若接收到下降到一半的信号,步进电机带动下部车门下降到一半;(3)若接收到完全下降的信号,步进电机带动下部车门下降到底;(4)若接收到上升的信号,步进电机带动下部车门上升。

50.实施例3

51.与实施例2所不同的是,所述升降组件为液压升降组件,包括导轨和液缸,所述下部车门的底端设置有导向件,所述导向件安装于导轨内;所述下部车门的底端与液缸活塞连接,随着液压油在液缸内的流动带动油缸活塞移动,进而带动下部车门进行升降动作。

52.实施例4

53.与实施例2所不同的是,所述上部车门以平行于车门竖直方向的一条轴为旋转轴,向内或向外旋转打开;或者所述上部车门采用推拉式的方式打开。所述上部车门可以根据控制单元的控制命令自动打开,还可以通过乘务员手动打开。所述上部车门与列车之间的连接结构以及打开结构可以根据现有技术进行适应性实现。

54.实施例5

55.与实施例2所不同的是,为增加列车门的稳固性,所述上部车门和所述下部车门通过钢架进行连接,即存在与列车门关闭后的形状以及大小相适配的框架,关闭后的列车门处于所述框架内,且上部车门的顶端与所述框架的顶端连接,下部车门的底端通过升降组件与框架的底端连接,所述框架与列车车体固定连接。

56.需要说明的是,以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的技术人员应该理解:其可以对前述实施例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换,而这些替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1