一种摩托车撞击缓冲装置的制作方法

1.本实用新型涉及摩托车设备,特别是涉及一种摩托车撞击缓冲装置。

背景技术:

2.摩托车作为一种便捷、快速的出行工具被人们广泛使用,但相对汽车而言,摩托车的安全性能较低,很容易因撞击而造成损坏,甚至是危害驾驶人员的安全。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种在撞击时能够提供缓冲的摩托车撞击缓冲装置,以保护摩托车和驾驶人的安全。

4.本实用新型所述的摩托车撞击缓冲装置,包括固定安装于摩托车上的支撑架,支撑架上设有横向设置的防撞杆,防撞杆的其中一端延伸至摩托车侧边之外且内部中空并设置有弹簧,另有防撞头,防撞头的一端插入防撞杆内并与弹簧相抵,防撞杆外壁与防撞头相对处分别设置有通孔和通槽,且通槽横向设置,固定螺栓穿过通孔和通槽连接防撞杆和防撞头。

5.所述的摩托车撞击缓冲装置,支撑架包覆于发动机的外部;防撞杆包括上防撞杆和设置于上防撞杆下方的下防撞杆,支撑架包括横向设置于底部的下支撑杆,设置于上防撞杆后方的上支撑杆,上支撑杆与上防撞杆之间、上防撞杆与下防撞杆之间、下防撞杆与下支撑杆之间分别通过前连接杆相互固定连接,上支撑杆连接有后支撑杆,后支撑杆向摩托车后方延伸,上防撞杆与下防撞杆之间的前连接杆与后支撑杆之间连接有中连接杆,下防撞杆与下支撑杆之间的前连接杆与中连接杆之间连接有后连接杆。

6.所述的摩托车撞击缓冲装置,下支撑杆设置于发动机的下方且两端延伸至发动机下方两侧,下支撑杆的两端对称设置有上支撑杆、前连接杆、后支撑杆、中连接杆、后连接杆、防撞杆和防撞头;且上支撑杆和下防撞杆的内侧端分别设置有连接于摩托车上的上固定件和下固定件。

7.本实用新型所述的摩托车撞击缓冲装置,支撑架通过上固定件和下固定件固定安装于摩托车发动机外,支撑架上的各条支撑杆、连接杆和防撞杆组成的架子将发动机包覆于内部,对发动机形成保护;同时,防撞杆上还安装有弹簧和防撞头,且防撞头位于最外侧处,也是摩托车与外部发生碰撞处,当产生碰撞时,防撞头沿通槽向内移动并将弹簧压缩,从而形成撞击缓冲。通过该种摩托车撞击缓冲装置的设置,可以对摩托车及其上的发动机形成多重保护,能够更好地保护摩托车和驾驶人免受伤害。

附图说明

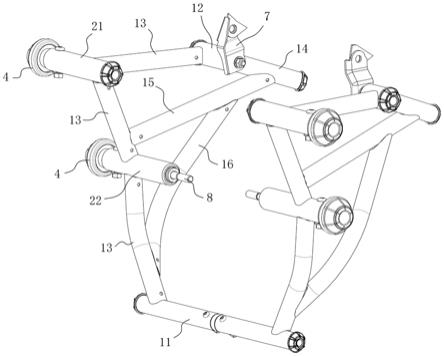

8.图1、2是摩托车撞击缓冲装置的结构示意图。

9.图3是防撞杆、弹簧和防撞头的连接结构示意图。

10.图4是防撞头的结构示意图。

11.图5是下支撑杆的结构示意图。

具体实施方式

12.一种摩托车撞击缓冲装置,包括固定安装并包覆于发动机外部的支撑架,支撑架上设有横向设置的防撞杆,防撞杆的其中一端延伸至摩托车侧边之外且内部中空并设置有弹簧3,另有防撞头4,防撞头的一端插入防撞杆内并与弹簧相抵,防撞杆外壁与防撞头相对处分别设置有通孔和通槽5,且通槽横向设置,固定螺栓6穿过通孔和通槽连接防撞杆和防撞头。

13.所述的摩托车撞击缓冲装置,防撞杆包括上防撞杆21和设置于上防撞杆下方的下防撞杆22,且各防撞杆上均设置有弹簧和防撞头,以更好地对摩托车进行保护;而支撑架则包括横向设置于底部的下支撑杆11,设置于上防撞杆后方的上支撑杆12,上支撑杆与上防撞杆之间、上防撞杆与下防撞杆之间、下防撞杆与下支撑杆之间分别通过前连接杆13相互固定连接,上支撑杆12连接有后支撑杆14,后支撑杆向摩托车后方延伸,上防撞杆与下防撞杆之间的前连接杆与后支撑杆之间连接有中连接杆15,下防撞杆与下支撑杆11之间的前连接杆与中连接杆之间连接有后连接杆16,由此通过多条支撑杆、连接杆和防撞杆将发动机包覆于内部以形成保护。

14.同时,下支撑杆11设置于发动机的下方且两端延伸至发动机下方两侧,该下支撑杆11可以一体成型,也可以包括两条端部相对设置的下支撑分杆,另有两端分别插入两条下支撑分杆内部的连接衬套9,且连接衬套与下支撑分杆之间通过锁紧件10相互固定;另外,下支撑杆的两端对称设置有上支撑杆12、前连接杆13、后支撑杆14、中连接杆15、后连接杆16、防撞杆和防撞头4,从而对摩托车的两侧形成保护;还有,上支撑杆12和下防撞杆22的内侧端分别设置有连接于摩托车上的上固定件7和下固定件8,通过该上、下固定件可以稳定地安装于摩托车上。

15.所述的摩托车撞击缓冲装置,支撑架和防撞杆均为中空管状结构,以降低其重量。所述的通槽5设置于防撞头4上,使得固定螺栓可以固定与支撑架上,仅通过防撞头的移动即可实现缓冲防撞,具体可以在防撞杆末端的内壁设置内凹的凹台23,弹簧3放置于凹台内,防撞头4插入凹台并与弹簧相抵。

技术特征:

1.一种摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:包括固定安装于摩托车上的支撑架,支撑架上设有横向设置的防撞杆,防撞杆的其中一端延伸至摩托车侧边之外且内部中空并设置有弹簧(3),另有防撞头(4),防撞头的一端插入防撞杆内并与弹簧相抵,防撞杆外壁与防撞头相对处分别设置有通孔和通槽(5),且通槽横向设置,固定螺栓(6)穿过通孔和通槽连接防撞杆和防撞头。2.根据权利要求1所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:支撑架包覆于发动机的外部。3.根据权利要求1所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:支撑架和防撞杆均为中空管状结构。4.根据权利要求1所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:通槽(5)设置于防撞头(4)上。5.根据权利要求4所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:防撞杆末端的内壁设置内凹的凹台(23),弹簧(3)放置于凹台内,防撞头(4)插入凹台并与弹簧相抵。6.根据权利要求1-5任一权利要求所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:防撞杆包括上防撞杆(21)和设置于上防撞杆下方的下防撞杆(22),支撑架包括横向设置于底部的下支撑杆(11),设置于上防撞杆后方的上支撑杆(12),上支撑杆与上防撞杆之间、上防撞杆与下防撞杆之间、下防撞杆与下支撑杆之间分别通过前连接杆(13)相互固定连接。7.根据权利要求6所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:上支撑杆(12)连接有后支撑杆(14),后支撑杆向摩托车后方延伸,上防撞杆与下防撞杆之间的前连接杆与后支撑杆之间连接有中连接杆(15),下防撞杆与下支撑杆(11)之间的前连接杆与中连接杆之间连接有后连接杆(16)。8.根据权利要求7所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:下支撑杆(11)设置于发动机的下方且两端延伸至发动机下方两侧,下支撑杆的两端对称设置有上支撑杆(12)、前连接杆(13)、后支撑杆(14)、中连接杆(15)、后连接杆(16)、防撞杆和防撞头(4)。9.根据权利要求8所述的摩托车撞击缓冲装置,其特征在于:下支撑杆(11)包括两条端部相对设置的下支撑分杆,另有两端分别插入两条下支撑分杆内部的连接衬套(9),且连接衬套与下支撑分杆之间通过锁紧件(10)相互固定。

技术总结

一种摩托车撞击缓冲装置,支撑架包覆于发动机的外部,对摩托车及其上的发动机形成保护,同时,支撑架上安装有横向设置的防撞杆,防撞杆的其中一端延伸至摩托车侧边之外并安装有防撞头,当发生撞击时,防撞头向内移动并对弹簧形成压缩,以产生缓冲。通过该种摩托车撞击缓冲装置的设置,可以对摩托车及其上的发动机形成多重保护,能够更好地保护摩托车和驾驶人免受伤害。人免受伤害。人免受伤害。

技术研发人员:陈来昉

受保护的技术使用者:陈来昉

技术研发日:2021.08.23

技术公布日:2022/2/8

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1