一种滑板车前减震结构及滑板车的制作方法

1.本实用新型涉及一种滑板车前减震结构及滑板车,属于滑板车技术领域。

背景技术:

2.随着社会的进步,人们越来越注重环保绿色出行,为了满足用户的短距离出行需求,各种滑板车代步装置应运而生。滑板车由于速度适中,好学易操纵,有刹车装置,适合多年龄层的使用,特别在青少年中格外受到欢迎。滑板车在经过不平整路段时容易产生颠簸,影响安全行驶以及舒适度。因此需要在滑板车上设置减震装置,目前滑板车的前减震往往是通过在连接杆的轴向方向安装减震器,此种安装方式仅仅能保持平行与连接轴轴向方向减震,对于支撑于滑板上的使用者,其减震效果有限,此外,此种减震方式在滑板车遇到较为颠簸路段,其减震器处于压缩状态而后弹性复位的过程中,如果其弹力的冲力作用过大,会出现难以转向的情况。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的就是为了解决现有技术存在的上述问题,从而提供一种滑板车前减震结构及滑板车,提高减震效果且在减震器作用时保持良好的转向性能。

4.本实用新型的技术解决方案是:一种滑板车前减震结构,包括上摇臂、下摇臂、前弹簧减震和万向阀机构,所述前弹簧减震的上下两端分别连接上摇臂和下摇臂,所述下摇臂的后端与上摇臂后端通过连接轴相连接,所述万向阀机构包括上万向阀、下万向阀和万向阀连杆,下万向阀和上万向阀之间通过万向阀连杆相连接,所述下摇臂前端与上万向阀相连接。

5.进一步地,上述滑板车前减震结构,其中:所述上摇臂和下摇臂均呈分叉结构,上摇臂以及下摇臂包括前端连接部、第一分叉部和第二分叉部,所述第一分叉部和第二分叉部的前端均连接于前端连接部的后端,上摇臂的第一分叉部和第二分叉部之间设有上摇臂连接轴,所述下摇臂的第一分叉部和第二分叉部均铰接于上摇臂连接轴上。

6.进一步地,上述滑板车前减震结构,其中:所述上摇臂的第一分叉部以及第二分叉部的后端、下摇臂的第一分叉部以及第二分叉部的后端均设有开孔,上摇臂的第一分叉部开孔和上摇臂的第二分叉部上的开孔位置对应,所述上摇臂连接轴的两端分别连接于上摇臂的两个开孔内,所述下摇臂的第一分叉部开孔与下摇臂的第二分叉部开孔位置对应,且下摇臂上的两个开孔铰接于上摇臂连接轴上,所述下摇臂的第一分叉部靠近上摇臂的第一分叉部,所述下摇臂的第二分叉部靠近上摇臂的第二分叉部。

7.本实用新型还公开了一种滑板车,采用上述的板车前减震结构,包括踏板、把手、连杆、前减震结构、前轮和后轮,所述连杆设有两个,两个连杆平行设置,两个连杆的下端分别连接于前轮的左右两侧,的前端通过所述前减震结构相连接,所述上摇臂前端通过第一连接板与连杆固定连接,上摇臂的后端与滑板车的踏板前端固定连接,所述下万向阀通过第三连接板与连杆相连接。

8.更进一步地,上述滑板车,其中:另设有第二连接板,第一连接板、第二连接板和第三连接板上均设有左右开孔和中间开孔,第一连接板、第二连接板以及第三连接板上的左右开孔均与分别套于两个连杆外周,所述上摇臂的前端连接部的上下两端分别与第一连接板的中间开孔和第二连接板的中间开孔固定连接,使得前端连接部限位于第一连接板和第二连接板之间,所述下万向阀置于连接于第三连接板的中间开孔内。

9.更进一步地,上述滑板车,其中:还包括后减震结构,所述踏板后端与后轮之间通过后减震结构相连接,后减震结构包括后支架、两个后连接板、两个第一后连杆、两个第二后连杆和后减震弹簧,所述后支架固定连接于踏板的后端,两个后连接板相对设置,两个第一后连杆相对设置,两个第二后连杆相对设置,两个第一后连杆之间连接有第一后连杆连接轴、第二后连杆连接轴和第三后连杆连接轴,所述第一后连杆连接轴铰接于踏板后端,所述后减震弹簧上端与后支架相连接,下端与第三后连杆连接轴相连接,两个第二后连杆的一端分别与第二后连杆连接轴的两端相铰接,两个第二后连杆的另一端之间连接有第四后连杆连接轴,两个后连接板的前端分别与第一后连杆连接轴的两端相连接,两个后连接板后端分别连接于后轮的左右两侧,且两个后连板分别第四后连杆连接轴的两端相连接。

10.本实用新型的有益效果主要体现在:本实用新型通过在滑板车上增设前减震机构,减震过程中摆臂更大,偏移角度更大,具有更好的减震效果,且前减震机构中上、下万向阀之间的相对转动,即可实现滑板车的转向,即使在收到减震器和前减震结构的弹力冲力时,也可很容易的实现滑板车的转向;此外,通过设置多连杆的后减震机构便于分散减震时的压力,使得受力点更为分散,具有更好的减震效果。

附图说明

11.图1是本实用新型滑板车整体示意图;

12.图2是前减震结构示意图;

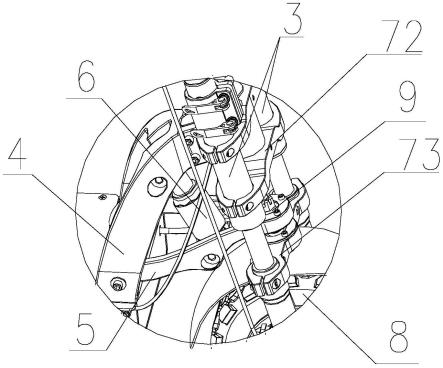

13.图3是图2去掉连杆示意图;

14.图4是图2另一视角示意图;

15.图5是后连杆结构示意图;

16.图6时图5去掉后连接板的结构示意图;

17.图7是下摇臂与万向阀结构连接示意图;

18.图8是第一后连杆结构示意图。

19.图中,各附图标记的含义为:1—踏板,2—把手,3—连杆,31—减震器,a—前减震结构,4—上摇臂,41—前端连接部,42—第一分叉部,43—第二分叉部, 44—上摇臂连接轴, 5—下摇臂,51—前端连接部,52—第一分叉部,53—第二分叉部,6—前弹簧减震,71—第一连接板,72—第二连接板,73—第三连接板,8—前轮,9—万向阀机构,91—下万向阀,92—上万向阀,93—万向阀连杆,b—后减震结构,11—后支架,12—后连接板,2—底板,13—第一后连杆,131—第一固定孔,132—第二固定孔,133—第三固定孔,134—第一后连杆连接轴,135—第二后连杆连接轴,136—第三后连杆连接轴,14—第二后连杆,141—第四后连杆连接轴,15—后弹簧减震,16—后轮。

具体实施方式

20.以下结合附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步详述,以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。

21.如图1至图8所示,本实用新型公开了一种滑板车,包括踏板1、把手2、连杆3、前减震结构a、后减震结构b、前轮8和后轮16,所述连杆3设有两个,两个连杆3平行设置,两个连杆3的下端分别连接于前轮8的左右两侧,两个连杆3的上端均与把手2相连接,所述连杆3与踏板1的前端通过前减震结构a相连接,所述后轮9与踏板1的后端之间通过后减震结构b相连接。两个连杆3上设有减震器31,减震器31为现有技术,这里不做过多赘述。

22.如图1至图4所示,前减震结构a包括上摇臂4、下摇臂5、前弹簧减震6和万向阀机构9,上摇臂4前端通过第一连接板71与连杆3固定连接,上摇臂4的后端与滑板车的踏板1前端固定连接,前弹簧减震6的上下两端分别连接于上摇臂4和下摇臂5上,如图7所示,所述万向阀机构9包括下万向阀91、上万向阀92和万向阀连杆93,下万向阀91和上万向阀92之间通过万向阀连杆93相连接,下摇臂5前端与上万向阀92相连接,所述下摇臂5的后端与上摇臂4后端通过上摇臂连接轴44相连接。优选地,所述上万向阀92和下万向阀91为球阀。

23.具体地如图4示,所述上摇臂4和下摇臂5均呈分叉结构,上摇臂4包括前端连接部41、第一分叉部42和第二分叉部43,第一分叉部42和第二分叉部43的前端均连接于前端连接部41的后端,下摇臂5包括前端连接部51、第一分叉部52,第二分叉部53,第一分叉部52和第二分叉部53的前端均连接于前端连接部51的后端,上摇臂4的前端连接部41通过第一连接板 71与两个连杆3固定连接,上摇臂4的第一分叉部42和第二分叉部43之间设有上摇臂连接轴44,所述下摇臂5的第一分叉部52和第二分叉部53均铰接于上摇臂连接轴44上。上摇臂4的第一分叉部42以及第二分叉部43的后端、下摇臂5的第一分叉部52以及第二分叉部53的后端均设有开孔,上摇臂4的第一分叉部42开孔和上摇臂4的第二分叉部43上的开孔位置对应,所述上摇臂连接轴44的两端分别连接于上摇臂4的两个开孔内,所述下摇臂5的第一分叉部52开孔与下摇臂5的第二分叉部53开孔位置对应,且下摇臂5上的两个开孔铰接于上摇臂连接轴44上,所述下摇臂5的第一分叉部52靠近上摇臂4的第一分叉部52,所述下摇臂5的第二分叉部53靠近上摇臂4的第二分叉部53。

24.如图2和图3所示,另设有第一连接板71、第二连接板72和第三连接板73,第一连接板71、第二连接板72和第三连接板73上均设有左右开孔和中间开孔,第一连接板71、第二连接板72以及第三连接板73上的左右开孔均与分别套于两个连杆3外周,所述上摇臂4的前端连接部41的上下两端分别与第一连接板71的中间开孔、第二连接板72的中间开孔固定连接,使得前端连接部41限位于第一连接板71和第二连接板72之间,由于第一连接板71和第二连接板72均与连杆3固定连接,使得上摇臂4与两个连杆3固定连接。所述下万向阀91置于连接于第三连接板73的中间开孔内。通过上、下万向阀91之间的相对转动,即可实现滑板车的转向,即使在收到减震器31和前减震结构a的弹力冲力时,也可很容易的实现滑板车的转向,且采用通过在滑板车上增设前减震机构,减震过程中摆臂更大,偏移角度更大,具有更好的减震效果。

25.如图5和图6所示,后减震结构b包括后支架11、两个后连接板12、两个第一后连杆13、两个第二后连杆14和后减震弹簧15,所述后支架11固定连接于踏板1的后端,两个后连接板相对设置,两个第一后连杆13相对设置,两个第二后连杆14相对设置,两个第一后连杆

13之间连接有第一后连杆连接轴134、第二后连杆连接轴135和第三后连杆连接轴136,所述第一后连杆连接轴134铰接于踏板1后端,所述后减震弹簧15上端与后支架11相连接,下端与第三后连杆连接轴135相连接,两个第二后连杆14相对设置,两个第二后连杆14的一端分别与第二后连杆连接轴135的两端相铰接,两个第二后连杆14的另一端之间连接有第四后连杆连接轴141,两个后连接板12后端分别连接于后轮16的左右两侧,两个后连接板12的前端分别与第一后连杆连接轴134的两端相连接,且两个后连板12分别第四后连杆连接轴141的两端相连接。

26.具体地,所述后轮16上设有主轴,主轴贯穿后轮16,两个后连接板12的后端与主轴的两端相连接。如图8所示,所述第一后连杆16的截面呈三角结构,第一后连杆16上对应三个角位置分别设有第一固定孔131、第二固定孔132和第三固定孔133,所述第一固定孔131和第三固定孔132分别靠近踏板1和后轮16,所述第二固定孔132处于第一固定孔131和第三固定孔133的中间位置,所述第一后连杆连接轴134的两端连接于两个第一后连杆16的第一固定孔131之间,所述第二后连杆连接轴135的两端连接于两个第一后连杆16的第二固定孔132之间,所述第三后连杆连接轴136的两端连接于两个第一后连杆16的第三固定孔133之间。

27.通过以上描述可以看出,通过在滑板车上增设前减震机构,减震过程中摆臂更大,偏移角度更大,具有更好的减震效果,且前减震机构中上、下万向阀91之间的相对转动,即可实现滑板车的转向,即使在收到减震器31和前减震结构a的弹力冲力时,也可很容易的实现滑板车的转向;此外,通过设置多连杆的后减震机构便于分散减震时的压力,使得受力点更为分散,具有更好的减震效果。

28.当然,以上只是本实用新型的典型实例,除此之外,本实用新型还可以有其它多种具体实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1