转向装置的制作方法

1.本发明涉及一种转向装置。

背景技术:

2.在车辆中,作为用于将操作者(驾驶员)对于方向盘的操作传递给车轮的装置而设有转向装置。已知有一种为了能够调整方向盘的上下位置而使转向柱能够以销构件为中心摆动的转向装置。在专利文献1中,记载了转向装置的一个例子。专利文献1的转向装置具备对转向柱相对于下托架的转动进行限制的柱转动限制部,由此提高将转向柱安装于车身时的便利性,能够限制转向柱脱离时的自由的动作。

3.现有技术文献

4.专利文献

5.专利文献1:日本特开2010-269793号公报

技术实现要素:

6.发明要解决的问题

7.另外,为了容易地将下托架安装于车身,有时将两个下托架配置于转向柱的两侧。另外,对于下托架和限制转向柱的转动的柱转动限制部,要求较高的强度。

8.本发明是鉴于上述课题而做出的,其目的在于,提供一种能够容易地进行将下托架安装于车身的安装作业且能够提高下托架和柱转动限制部的强度的转向装置。

9.用于解决问题的方案

10.为了实现上述目的,本发明提供一种转向装置,其中,该转向装置具备:转向柱,其支承与方向盘连结的转向轴;上托架,其固定于车身,且支承所述转向柱;以及两个下托架,其在所述转向柱的两侧分别固定于所述车身,且以所述转向柱能够沿上下方向摆动的方式支承所述转向柱,所述下托架具备:固定部,其是面对所述车身的板状的构件且配置于比所述转向柱靠车宽方向上的外侧的位置;枢轴部,其是与所述转向柱面对的板状的构件且具有安装孔,该安装孔供将所述转向柱和所述下托架连结起来的销构件插入;以及肋部,其是通过弯曲的板状的弯曲部而与所述固定部和所述枢轴部连接的板状的构件,所述转向柱具备与所述枢轴部的下侧的端面隔开间隙地面对的柱转动限制部。

11.在转向柱未被上托架支承时或在将转向装置安装于车身时等情况下,柱转动限制部抑制转向柱相对于下托架较大幅度地转动。另外,通过将两个下托架配置于转向柱的两侧,且将固定部配置于比转向柱靠车宽方向上的外侧的位置,从而易于将螺栓安装于固定部,因此,将转向装置安装于车身的作业变得容易。另外,虽然两个下托架相互分离,但各个下托架的相对于转向柱的摆动范围被柱转动限制部限制。因此,下托架的位置稳定,因而容易将转向装置安装于车身。下托架具备经由弯曲部而与固定部和枢轴部连接的肋部,因而具有较高的强度。并且,通过将柱转动限制部配置于枢轴部的下侧,从而提高了柱转动限制部的强度。即,假设在柱转动限制部以面对肋部的方式配置于下托架的前方或后方的情况

下,柱转动限制部的高度需要大于弯曲部的高度。在该情况下,在柱转动限制部产生的应力变大,有可能在柱转动限制部产生变形等。另外,为了使安装作业容易,固定部配置于比转向柱靠车宽方向上的外侧的位置,因此,难以将柱转动限制部配置为面对固定部。与此相对,通过将柱转动限制部配置于枢轴部的下侧,能够限制转向柱的转动,并且能够减小柱转动限制部的高度,因此柱转动限制部不易产生变形等。因而,对于本发明的转向装置,能够容易地进行将下托架安装于车身的安装作业且能够提高下托架和柱转动限制部的强度。

12.作为上述转向装置的期望的技术方案,所述枢轴部相对于所述固定部正交,所述肋部相对于所述固定部和所述枢轴部正交。

13.由此,在本发明的转向装置中,能够容易地进行下托架相对于车身的定位和转向柱相对于下托架的定位。另外,本发明的转向装置能够兼顾下托架的小型化和强度的提高。

14.作为上述转向装置的期望的技术方案,所述柱转动限制部的车宽方向上的外侧端部配置于比所述枢轴部的车宽方向上的外侧表面靠车宽方向上的内侧的位置。

15.由此,能够限制转向柱的转动,并且柱转动限制部更不易产生变形等。因而,本发明的转向装置能够进一步提高柱转动限制部的强度。

16.发明的效果

17.采用本发明的转向装置,能够容易地进行将下托架安装于车身的安装作业,能够提高下托架和柱转动限制部的强度。

附图说明

18.图1是实施方式的转向装置的示意图。

19.图2是实施方式的转向装置的立体图。

20.图3是实施方式的转向装置的侧视图。

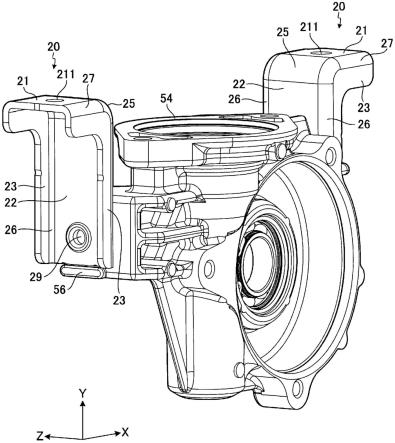

21.图4是壳体和下托架的立体图。

22.图5是壳体的立体图。

23.图6是壳体和下托架的主视图。

24.图7是壳体和下托架的后视图。

25.图8是壳体和下托架的右视图。

26.图9是壳体和下托架的左视图。

27.图10是壳体和下托架的俯视图。

28.图11是壳体和下托架的仰视图。

29.图12是图9的a-a剖视图。

30.图13是图12的局部放大图。

具体实施方式

31.以下,参照附图并详细说明本发明。此外,本发明并不被用于实施下述发明的方式(以下,称作实施方式)限定。另外,在下述实施方式中的构成要素中,包含本领域的技术人员容易设想到的要素、实质上相同的要素、所谓的等同范围的要素。并且,下述实施方式所公开的构成要素能够适当组合。

32.(实施方式)

33.图1是实施方式的转向装置的示意图。如图1所示,转向装置80具备方向盘81、转向轴82、转向力辅助机构83、第1万向节84、中间轴85和第2万向节86。

34.如图1所示,转向轴82具备输入轴82a和输出轴82b。输入轴82a的一端与方向盘81相连接。输入轴82a的另一端与输出轴82b相连接。输出轴82b的一端与输入轴82a相连接。输出轴82b的另一端与第1万向节84相连接。

35.如图1所示,中间轴85的一端与第1万向节84相连接。中间轴85的另一端与第2万向节86相连接。小齿轮轴87的一端与第2万向节86相连接。小齿轮轴87的另一端与转向齿轮88相连接。第1万向节84和第2万向节86例如为万向接头。转向轴82的旋转经由中间轴85向小齿轮轴87传递。第2万向节86与小齿轮轴87相连接。

36.如图1所示,转向齿轮88具有小齿轮88a和齿条88b。小齿轮88a与小齿轮轴87相连接。齿条88b与小齿轮88a相啮合。转向齿轮88利用齿条88b将传递到小齿轮88a的旋转运动转换成直线运动。齿条88b与拉杆89相连接。通过齿条88b移动,从而车轮的角度发生变化。

37.如图1所示,转向力辅助机构83具备减速装置92和电动马达93。减速装置92例如为蜗杆减速装置。由电动马达93产生的扭矩经由减速装置92的内部的蜗杆向蜗轮传递,使蜗轮旋转。减速装置92利用蜗杆和蜗轮使由电动马达93产生的扭矩增加。减速装置92向输出轴82b赋予辅助转向扭矩。即,转向装置80为柱辅助式。

38.如图1所示,转向装置80具备ecu(electronic control unit)90、扭矩传感器94和车速传感器95。电动马达93、扭矩传感器94和车速传感器95都与ecu90电连接。扭矩传感器94通过can(controller area network)通信,向ecu90输出传递到输入轴82a的转向扭矩。车速传感器95检测搭载转向装置80的车身的行驶速度(车速)。车速传感器95设于车身,通过can通信向ecu90输出车速。

39.ecu90控制电动马达93的动作。ecu90分别从扭矩传感器94和车速传感器95获取信号。在点火开关98开启的状态下,从电源装置99(例如车载电池)向ecu90供给电力。ecu90基于转向扭矩和车速算出辅助转向指令值。ecu90基于辅助转向指令值,调节供向电动马达93的电流值。ecu90从电动马达93获取感应电压信息,或获取从设于电动马达93的解析器等输出的信息。通过ecu90控制电动马达93,从而对方向盘81的操作所需的力变小。

40.图2是实施方式的转向装置的立体图。图3是实施方式的转向装置的侧视图。图4是壳体和下托架的立体图。图5是壳体的立体图。图6是壳体和下托架的主视图。图7是壳体和下托架的后视图。图8是壳体和下托架的右视图。图9是壳体和下托架的左视图。图10是壳体和下托架的俯视图。图11是壳体和下托架的仰视图。图12是图9的a-a剖视图。图13是图12的局部放大图。

41.在以下的说明中,使用xyz正交坐标轴。x轴与车辆的宽度方向(左右方向)平行。z轴与转向轴82的旋转轴线r平行。y轴相对于x轴和z轴这两者正交。将与y轴平行的y方向中的、车辆的上方称作+y方向。将与z轴平行的z方向中的、车辆的前方称作+z方向。将以+y方向为上且朝向+z方向的情况下的右方向称作+x方向。

42.如图2所示,转向装置80具备转向柱50、上托架40、紧固机构60和下托架20。转向柱50具备上柱51、下柱52、壳体54和柱转动限制部56。

43.上柱51和下柱52为筒状的构件。上柱51和下柱52由钢材等形成。例如,上柱51和下柱52由机械构造用碳钢钢管(所谓的stkm材料)形成。上柱51相对于下柱52配置于-z方向。

上柱51的至少一部分插入于下柱52。上柱51的外周面与下柱52的内周面相接触。上柱51和下柱52将转向轴82支承为能够以旋转轴线r为中心旋转。上柱51借助轴承支承输入轴82a。下柱52借助轴承支承输出轴82b。上柱51具备沿z方向延伸的长孔。

44.壳体54配置于下柱52的+z方向。壳体54例如通过螺栓等与下柱52接合。在壳体54的内侧配置减速装置92等。如图5所示,壳体54具有作为沿x方向开口的孔的安装孔541。柱转动限制部56是从壳体54沿x方向突出的突起。柱转动限制部56配置于壳体54的x方向上的两侧。柱转动限制部56配置于壳体54的+x方向侧的端部和-x方向侧的端部。如图8和图9所示,从x方向观察时,柱转动限制部56为腰圆形。柱转动限制部56也可以被称为在从x方向观察时四角被倒角的矩形形状。柱转动限制部56沿z方向延伸。柱转动限制部56的长度方向沿着z方向。柱转动限制部56的z方向上的长度小于下托架20的z方向上的长度。在从y方向观察的情况下,柱转动限制部56的z方向上的中心位置与图4所示的销构件29的中心位置重叠。

45.上托架40固定于车身。上托架40支承转向柱50。上托架40具备安装板41、脱离胶囊49和两个支承板43。

46.如图2所示,安装板41配置于转向柱50的+y方向。安装板41借助脱离胶囊49固定于车身。安装板41和脱离胶囊49例如借助通过树脂注射形成的树脂构件连结在一起。脱离胶囊49例如使用压铸用铝合金(adc材料(aluminum alloy die casting))等轻质合金来形成。脱离胶囊49例如借助螺栓等固定于车身。在二次碰撞时,对转向柱50作用朝向前方的力,从而安装板41相对于脱离胶囊49向前方移动,而使树脂构件断裂。由此,利用脱离胶囊49进行的支承被解除,上柱51和上托架40脱离车身。之后,借助上柱51与下柱52之间的摩擦力来吸收冲击。

47.如图2所示,支承板43从安装板41向-y方向延伸。支承板43以面对上柱51的侧面的方式配置。两个支承板43以从x方向上的两侧夹着上柱51的方式配置。两个支承板43具备沿y方向延伸的长孔。

48.紧固机构60是将两个支承板43向上柱51按压的装置。如图2所示,紧固机构60具备杆61和扳杆64。

49.杆61贯穿支承板43的长孔和上柱51的长孔。在杆61安装旋转凸轮。在支承板43的长孔中安装固定凸轮。扳杆64同杆61和旋转凸轮连接。扳杆64延伸到车厢内。在扳杆64旋转时,杆61和旋转凸轮旋转,而固定凸轮不旋转。例如,在固定凸轮的面对旋转凸轮的表面设有倾斜面。通过使旋转凸轮登上固定凸轮的倾斜面,从而旋转凸轮与固定凸轮之间的距离发生变化。

50.当以使从旋转凸轮到固定凸轮的距离变大的方式来转动扳杆64时,固定凸轮被按压于支承板43。由于固定凸轮与支承板43之间的摩擦变大,因此,转向柱50的俯仰方向上的位置被固定。转向柱50以图4所示的销构件29为中心摆动。俯仰方向是指沿着以销构件29为中心的圆周的方向。另外,上柱51被两个支承板43紧固。由此,上柱51相对于下柱52的伸缩方向(z方向)上的位置被固定。因此,方向盘81的位置被固定。

51.当以使从旋转凸轮到固定凸轮的距离变小的方式转动扳杆64时,容易在固定凸轮与支承板43之间产生间隙。由此,固定凸轮与支承板43之间的摩擦变小或消失。由此,能够调整转向柱50的俯仰方向上的位置。另外,由于上柱51未被支承板43紧固,因此,上柱51与

下柱52之间的摩擦变小或消失。由此,能够调整上柱51相对于下柱52的伸缩方向上的位置。因此,能够调整方向盘81的位置。

52.如图3和图4所示,下托架20固定于车身。下托架20相对于上托架40配置于+z方向。两个下托架20是相互分离的独立构件。两个下托架20配置于转向柱50的x方向上的两侧。两个下托架20例如通过螺栓等分别独立地固定于车身。下托架20与转向柱50的壳体54连结。下托架20和壳体54通过图4所示的销构件29连结。下托架20以转向柱50能够以沿着x轴的旋转轴线为中心旋转的方式支承转向柱50。转向柱50能够以销构件29为支点沿俯仰方向转动。

53.如图4所示,下托架20具备固定部21、枢轴部22、肋部23、第1弯曲部25、第2弯曲部26和第3弯曲部27。

54.固定部21是面对车身的板状的构件。固定部21配置于比转向柱50靠x方向上的外侧的位置。固定部21的厚度方向与y方向平行。固定部21具备在y方向上贯通固定部21的第1安装孔211。贯穿第1安装孔211的螺栓紧固于车身。

55.枢轴部22是面对壳体54的板状的构件。枢轴部22的厚度方向与x方向平行。枢轴部22的厚度方向相对于固定部21的厚度方向正交。枢轴部22具备在x方向上贯通枢轴部22的第2安装孔221(参照图12)。在第2安装孔221插入销构件29。

56.肋部23是厚度方向与z方向平行的板状的构件。肋部23的厚度方向相对于固定部21的厚度方向和枢轴部22的厚度方向正交。两个肋部23配置于枢轴部22的z方向上的两侧。从z方向观察时,肋部23为l字状。

57.第1弯曲部25、第2弯曲部26、和第3弯曲部27是弯曲的板状的构件。第1弯曲部25将固定部21和枢轴部22连接起来。第2弯曲部26将枢轴部22和肋部23连接起来。第3弯曲部27将固定部21和肋部23连接起来。

58.下托架20由一张金属板制成。下托架20通过使一张金属板变形而成形。例如,下托架20通过深拉加工而成形。第1弯曲部25、第2弯曲部26和第3弯曲部27是在弯曲一张金属板时形成于角部的部分。由于通过使一张金属板变形而形成固定部21、枢轴部22、肋部23、第1弯曲部25、第2弯曲部26和第3弯曲部27,因此下托架20具有较高的强度。

59.如图13所示,转向柱50的柱转动限制部56以与枢轴部22的下侧(-y方向)的端面225隔开间隙g地面对的方式配置。端面225沿z方向延伸。端面225的长度方向沿着z方向。间隙g被调整为在转向柱50的俯仰方向上的摆动范围内枢轴部22不会触碰柱转动限制部56那样的大小。在用于调整方向盘81的位置的转向柱50的可动范围内,枢轴部22不与柱转动限制部56接触。在转向柱50处于俯仰方向上的摆动范围的中间位置时,柱转动限制部56的面对端面225的表面与端面225平行。在上托架40脱离车身时,转向柱50因自重而欲落下,但枢轴部22会与柱转动限制部56接触。另外,在上托架40脱离车身时,即使在转向柱50朝向上方旋转了的情况下,枢轴部22也会与柱转动限制部56接触。即,在上托架40脱离车身时,无论在转向柱50向俯仰方向中的一方向旋转了的情况下还是向另一方向旋转了的情况下,枢轴部22都与柱转动限制部56接触。如图13所示,柱转动限制部56的车宽方向上的外侧端部567配置于比枢轴部22的x方向上的外侧表面227靠x方向上的内侧的位置。

60.如以上说明那样,转向装置80具备转向柱50、上托架40和两个下托架20。转向柱50支承与方向盘81连结的转向轴82。上托架40固定于车身,且支承转向柱50。两个下托架20在

转向柱50的两侧分别固定于车身,且以转向柱50能够沿上下方向摆动的方式支承转向柱50。下托架20具备:固定部21,其是面对车身的板状的构件且在车宽方向(x方向)上配置于比转向柱50靠外侧的位置;枢轴部22,其是与转向柱50面对的板状的构件且具有第2安装孔221,该第2安装孔221供将转向柱50和下托架20连结起来的销构件29插入;以及肋部23,其是通过弯曲的板状的弯曲部(第2弯曲部26和第3弯曲部27)而与固定部21和枢轴部22连接的板状的构件。转向柱50具备与枢轴部22的下侧的端面225隔开间隙g地面对的柱转动限制部56。

61.在转向柱50未被上托架40支承时或在将转向装置80安装于车身时等情况下,柱转动限制部56抑制转向柱50相对于下托架20较大幅度地转动。另外,通过将两个下托架20配置于转向柱50的两侧,且将固定部21配置于比转向柱50靠车宽方向上的外侧的位置,从而易于将螺栓安装于固定部21,因此,将转向装置80安装于车身的作业变得容易。另外,虽然两个下托架20相互分离,但各个下托架20的相对于转向柱50的摆动范围被柱转动限制部56限制。因此,下托架20的位置稳定,因而容易将转向装置80安装于车身。下托架20具备经由弯曲部而与固定部21和枢轴部22连接的肋部23,因而具有较高的强度。并且,通过将柱转动限制部56配置于枢轴部22的下侧,从而提高了柱转动限制部56的强度。即,假设在柱转动限制部56以面对肋部23的方式配置于下托架20的前方或后方的情况下,柱转动限制部56的高度(x方向上的长度)需要大于弯曲部的高度。在该情况下,在柱转动限制部56产生的应力变大,有可能在柱转动限制部56产生变形等。另外,为了使安装作业容易,固定部21配置于比转向柱50靠车宽方向上的外侧的位置,因此,难以将柱转动限制部56配置为面对固定部21。与此相对,通过将柱转动限制部56配置于枢轴部22的下侧,能够限制转向柱50的转动,并且能够减小柱转动限制部56的高度,因此柱转动限制部56不易产生变形等。因而,对于本实施方式的转向装置80,能够容易地进行将下托架20安装于车身的安装作业且能够提高下托架20和柱转动限制部56的强度。

62.在转向装置80中,枢轴部22相对于固定部21正交。肋部23相对于固定部21和枢轴部22正交。

63.由此,在本实施方式的转向装置80中,能够容易地进行下托架20相对于车身的定位和转向柱50相对于下托架20的定位。另外,本实施方式的转向装置80能够兼顾下托架20的小型化和强度的提高。

64.在转向装置80中,柱转动限制部56的车宽方向(x方向)的外侧端部567配置于比枢轴部22的车宽方向上的外侧表面227靠车宽方向上的内侧的位置。

65.由此,能够限制转向柱50的转动,并且柱转动限制部56更不易产生变形等。因而,本实施方式的转向装置80能够进一步提高柱转动限制部56的强度。

66.附图标记说明

67.20、下托架;21、固定部;22、枢轴部;23、肋部;25、第1弯曲部;26、第2弯曲部;27、第3弯曲部;29、销构件;40、上托架;41、安装板;43、支承板;49、脱离胶囊;50、转向柱;51、上柱;52、下柱;54、壳体;56、柱转动限制部;60、紧固机构;61、杆;64、扳杆;80、转向装置;81、方向盘;82、转向轴;82a、输入轴;82b、输出轴;83、转向力辅助机构;84、第1万向节;86、第2万向节;85、中间轴;87、小齿轮轴;88、转向齿轮;88a、小齿轮;88b、齿条;89、拉杆;90、ecu;92、减速装置;93、电动马达;94、扭矩传感器;95、车速传感器;98、点火开关;99、电源装置;

211、第1安装孔;221、第2安装孔;225、端面;227、外侧表面;541、安装孔;567、外侧端部;g、间隙;r、旋转轴线。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1