水下机器人

1.本技术属于机器人技术领域,更具体地说,是涉及一种水下机器人。

背景技术:

2.海洋里面蕴藏着十分丰富资源,包括传统的矿产资源、海底矿产、海底油气等。探索并开采海洋资源对国家的发展具有十分重要的意义,同时随着我国的科学技术不断地发展完善,水下探测机器人得到了快速的发展。常见的水下探测机器人有搭配推进器提供动力的载人潜水器、自主水下机器人、遥控水下机器人以及仿生水下机器人等,其中,遥控水下机器人包括足式机器人、履带式机器人及轮式机器人等,仿生水下机器人典型的有被动蹼片水下机器人。

3.常见的被动蹼片式水下机器人大多采用柔性关节与刚性蹼片相结合的方式,蹼片在水下推程时,蹼片在机械限位的作用下,近似于刚性鳍,回程时蹼片在水动力的作用下反向摆动,减小了与水的法向接触面积,减小回程阻力。但目前常见的被动蹼片式水下机器人,由于其蹼片的结构设计欠合理,在回程时,蹼片的弯曲恢复角较大,从而在推程阶段,蹼片难以快速恢复到展平状态,甚至在一些较复杂的水环境下,存在无法恢复到展平状态的可能性,降低了推程阶段的有效动力,影响被动蹼片式水下机器人的作业效率。

技术实现要素:

4.本技术实施例的目的在于提供一种水下机器人,以解决现有技术中存在的被动蹼片式水下机器人的蹼片结构设计欠合理,在回程时,蹼片的弯曲恢复角较大,在推程阶段初期,蹼片先要恢复到展平阶段,降低了推程阶段的有效动力的技术问题。

5.为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种水下机器人,包括机器人本体,所述机器人本体的相对两侧壁上均设置有推进机构,所述推进机构包括驱动舵机及脚蹼,所述驱动舵机设置在所述机器人本体的侧壁上,所述脚蹼连接所述驱动舵机;所述脚蹼包括蹼片结构及限位件,所述限位件设置在所述蹼片结构上,用于在推程阶段对所述蹼片结构进行限位,以使所述蹼片结构保持展平状态;所述蹼片结构包括依次转动连接的至少三个蹼片,位于首端的所述蹼片与所述驱动舵机连接。

6.可选地,所述蹼片结构具有背水面,所述背水面的朝向与所述水下机器人运动方向相反,所述限位件贴合在所述背水面上,并与各所述蹼片抵接。

7.可选地,所述限位件为柔性胶膜。

8.可选地,所述蹼片结构还具有迎水面,所述迎水面的朝向与所述水下机器人运动方向一致;所述蹼片结构包括依次铰接的第一蹼片及至少三个第二蹼片,所述第一蹼片与所述驱动舵机连接,所述第一蹼片与其相邻的所述第二蹼片之间连接有第一铰链组件,所述第一铰链组件设置在所述迎水面上;相邻两个所述第二蹼片之间连接有第二铰链组件,所述第二铰链组件设置在所述迎水面上。

9.可选地,所述脚蹼还包括连接杆,所述连接杆呈z形,所述连接杆位于所述推进机

构与所述蹼片结构之间,所述连接杆的一端与所述推进机构连接,所述连接杆的另一端与所述蹼片结构首端的所述蹼片连接。

10.可选地,所述机器人本体的相对两侧部分别设置有两个所述推进机构,设于所述机器人本体同一侧的两个所述推进机构沿机器人本体的长度方向间隔设置,且设于所述机器人本体一侧的所述推进机构与设于所述机器人本体另一侧的所述推进机构分别对应设置。

11.可选地,所述机器人本体包括外壳及机体,所述机体设置在所述外壳内,所述驱动舵机设置在所述外壳的外侧壁上。

12.可选地,所述机体包括内管、第一端盖、第二端盖及电气组件,所述内管设置在所述外壳内,所述内管具有第一端口及第二端口,所述第一端盖、所述第二端盖分别密封于所述第一端口及所述第二端口,所述电气组件设置在所述内管内。

13.可选地,所述第一端盖包括第一法兰、固定环及防护罩,所述第一法兰与所述内管的所述第一端口密封连接,所述固定环贴合于所述第一法兰背离所述第一端口的侧部,并与所述外壳连接,所述防护罩罩设于所述固定环。

14.可选地,所述第二端盖包括第二法兰及舱板,所述第二法兰与所述内管的所述第二端口密封连接,所述舱板贴合于所述第二法兰背离所述第二端口的侧部,并与所述外壳连接。

15.本技术提供的水下机器人的有益效果在于:与现有技术相比,本技术的水下机器人的蹼片结构包括依次转动连接的至少三个蹼片,从而蹼片结构为多关节设计,通过相邻蹼片之间相对转动,使蹼片结构进行收拢或展开运动,从而在推程阶段,蹼片结构的各蹼片同时转动以进行展开运动,使蹼片结构从收拢状态快速展开,恢复到展平状态,有利于减小推程阶段的空行程,增大推程动力和效率,另外,在推程阶段,通过限位件对蹼片结构进行限位,以使蹼片结构保持展平状态,使得蹼片结构能够稳定地提供最大化的推力,有利于提高水下机器人的作业效率。

附图说明

16.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

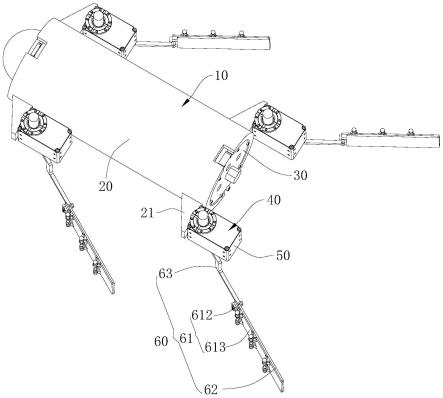

17.图1为本技术实施例提供的水下机器人的结构示意图;

18.图2为图1所示的机体的爆炸图;

19.图3为图1所示的机器人本体的剖视图;

20.图4为图1所示的推进机构的结构示意图,其中推进机构为倒立状态;

21.图5为图4所示的推进机构的部分爆炸图;

22.图6为图4所示的蹼片结构的结构示意图。

23.其中,图中各附图标记:

24.10、机器人本体;20、外壳;21、安装块;22、第一缺口;23、第二缺口;30、机体;31、内管;310、第一端口;311、第二端口;31、第一端盖;32、第一法兰;320、第一通孔;321、第一内

环;322、第一外环;33、固定环;330、第一连接块;34、防护罩;340、半球面;35、第二端盖;36、第二法兰;360、第二通孔;361、第二内环;362、第二外环;37、舱板;370、第二连接块;38、电气组件;380、控制板;381、电池;39、支撑架;390、第一隔板;391、第二隔板;392、内腔板;40、推进机构;50、驱动舵机;60、脚蹼;61、蹼片结构;610、背水面;611、迎水面;612、第一蹼片;613、第二蹼片;62、限位件;63、连接杆;70、第一铰链组件;71、第一铰链轴;72、第一合页;80、第二铰链组件;81、第二铰链轴;82、第二合页。

具体实施方式

25.为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。

26.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

27.需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

28.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

29.请一并参阅图1至图6,现对本技术实施例提供的水下机器人进行说明。

30.请参阅图1,水下机器人包括机器人本体10,机器人本体10的相对两侧壁上均设置有推进机构40,推进机构40包括驱动舵机50及脚蹼60,驱动舵机50设置在机器人本体10的侧壁上,脚蹼60连接驱动舵机50;脚蹼60包括蹼片结构61及限位件62,限位件62设置在蹼片结构61上,用于在推程阶段对蹼片结构61进行限位,以使蹼片结构61保持展平状态。蹼片结构61包括依次转动连接的至少三个蹼片,位于首端的蹼片与驱动舵机50连接。

31.本技术提供的水下机器人,与现有技术相比,本技术的水下机器人的蹼片结构61包括依次转动连接的至少三个蹼片,从而蹼片结构61为多关节设计,通过相邻蹼片之间相对转动,使蹼片结构61进行收拢或展开运动,从而在推程阶段,蹼片结构61的各蹼片同时转动以进行展开运动,使蹼片结构61从收拢状态快速展开,恢复到展平状态,有利于减小推程阶段的空行程,增大推程动力和效率,另外,在推程阶段,通过限位件62对蹼片结构61进行限位,以使蹼片结构61保持展平状态,使得蹼片结构61能够稳定地提供最大化的推力,有利于提高水下机器人的作业效率。

32.需要说明的是,展平状态为蹼片结构61完全展开的状态,即相邻蹼片之间呈180

°

设置。

33.具体地,机器人本体10包括外壳20及机体30,机体30设置在外壳20内,驱动舵机50设置在外壳20的外侧壁上。

34.具体地,外壳20为筒状结构,外壳20的两端为敞口设置。外壳20可以为圆筒状结构或矩形筒状结构等。具体到本实施例中,外壳20为圆筒状结构,圆筒状结构的外壳20由于其外表面为弧面,从而能够减小水下机器人在水下运动的阻力。

35.在一些实施例中,外壳20相对两侧的侧壁上设置有安装块21,驱动舵机50与安装块21螺钉连接。

36.请一并参阅图2及图3,机体30包括内管31、第一端盖31、第二端盖35及电气组件38,内管31设置在外壳20内,内管31具有第一端口310及第二端口311,第一端盖31、第二端盖35分别密封于第一端口310及第二端口311,电气组件38设置在内管31内。

37.需要说明的是,内管31的形状与外壳20的形状相同。可以理解地,在本实施例中,内管31也为圆筒状结构。第一端口310及第二端口311分别位于内管31的相对两端,可以理解地,内管31的两端也为敞口设置。

38.第一端盖31位于机器人本体10的前端。第一端盖31包括第一法兰32、固定环33及防护罩34,第一法兰32与内管31的第一端口310密封连接,固定环33贴合于第一法兰32背离第一端口310的侧部,并与外壳20连接,防护罩34罩设于固定环33背离第一法兰32的一侧。在本实施例中,第一法兰32、固定环33及防护罩34通过螺钉连接。

39.具体地,第一法兰32的中心设有第一通孔320,第一通孔320与内管31的内部空间连通。第一法兰32包括相连第一内环321及第一外环322,第一通孔320贯穿于第一内环321及第一外环322。在本实施例中,第一内环321与第一外环322一体成型制成。第一内环321经第一端口310插设在内管31中,且第一内环321的外侧壁与内管31的内侧壁贴合,有效保证第一内环321的外侧壁与内管31的内侧壁之间的密封性。第一外环322位于内管31外,且第一外环322的一侧面与内管31对应第一端口310的周向边缘贴合,有效保证第一外环322与第一端口310边缘之间的密封性。

40.在一些实施例中,第一外环322与内管31对应第一端口310的周向边缘之间设置有第一密封环,有效进一步提高第一外环322与内管31对应第一端口310的周向边缘之间的密封性,进而保证内管31的内部的密封性。

41.防护罩34的周向边缘与固定环33背离第一外环322的一侧面贴合,防护罩34用于密封第一通孔320。从而可以理解地,第一外环322、固定环33及防护罩34的周向边缘通过螺钉连接在一起。可选的,防护罩34具有背离固定环33设置的半球面340,半球面340突出于外壳20的一端。半球面340的设置,有利于减小水下机器人在水下运动时,前端所受的阻力,进而减小水下机器人的运动阻力。

42.可选的,外壳20对应第一端盖31的一端设有第一缺口22,固定环33的边缘设置有第一连接块330,第一连接块330卡设在第一缺口22内,且第一连接块330与围成第一缺口22的侧壁通过螺钉连接。进一步地,第一缺口22及第一连接块330的数量均为多个,多个第一缺口22沿外壳20对应第一端盖31的一端的周向间隔设置,多个第一连接块330沿外壳20对应固定环33的边缘的周向间隔设置,第一连接块330的数量与第一缺口22的数量相等,多个第一连接块330与多个第一缺口22一一对应设置。通过设置多个第一连接块330及第一缺口22,有利于提高固定环33与外壳20之间连接的稳定。具体到本实施例中,第一缺口22及第一连接块330的数量均为两个,两个第一缺口22分别设于外壳20对应第一端盖31的一端的相对两侧,两个第一连接块330分别相对设置在固定环33边缘的相对两侧。

43.第二端盖35位于机器人本体10的后端。第二端盖35包括第二法兰36及舱板37,第二法兰36与内管31的第二端口311密封连接,舱板37贴合于第二法兰36背离第二端口311的侧部,并与外壳20连接。在本实施例中,舱板37与防护罩34之间通过螺钉连接。

44.具体地,第二法兰36的中心设有第二通孔360,第二通孔360与内管31的内部空间连通。第二法兰36包括相连第二内环361及第二外环362,第二通孔360贯穿于第二内环361及第二外环362。在本实施例中,第二内环361与第二外环362一体成型制成。第二内环361经第二端口311插设在内管31中,且第二内环361的外侧壁与内管31的内侧壁贴合,有效保证第二内环361的外侧壁与内管31的内侧壁之间的密封性。第二外环362位于内管31外,且第二外环362的一侧面与内管31对应第二端口311的周向边缘贴合,有效保证第二外环362与第二端口311边缘之间的密封性。

45.在一些实施例中,第二外环362与内管31对应第二端口311的周向边缘之间设置有第二密封环,有效进一步提高第二外环362与内管31对应第二端口311的周向边缘之间的密封性,进而保证内管31的内部的密封性。

46.可选的,外壳20对应第二端盖35的一端设有第二缺口23,舱板37的边缘设置有第二连接块370,第二连接块370卡设在第二缺口23内,且第二连接块370与围成第二缺口23的侧壁通过螺钉连接。进一步地,第二缺口23及第二连接块370的数量均为多个,多个第二缺口23沿外壳20对应第二端盖35的一端的周向间隔设置,多个第二连接块370沿外壳20对应舱板37的边缘的周向间隔设置,第二连接块370的数量与第二缺口23的数量相等,多个第二连接块370与多个第二缺口23一一对应设置。通过设置多个第二连接块370及第二缺口23,有利于提高舱板37与外壳20之间连接的稳定。具体到本实施例中,第二缺口23及第二连接块370的数量均为两个,两个第二缺口23分别设于外壳20对应第二端盖35的一端的相对两侧,两个第二连接块370分别相对设置在舱板37边缘的相对两侧。

47.电气组件38包括控制板380及电池381,电池381与控制板380电连接。具体地,控制板380为pcb板,控制板380上设置有cpg(central pattern generator,中央模式发生器)、imu(inertial measurement unit,惯性测量单元)及pid控制器(proportion integration differentiation.比例-积分-微分控制器)。可以理解地,在控制水下机器人运动时,采用cpg控制方法,可以柔顺的进行步态切换,同时搭配惯性测量单元(inertial measurement unit,简称imu)进行实时位姿检测,即时刻检测机器人运行状态,并采用pid控制实现闭环,可准确的进行位姿反馈,及时调整误差。

48.在本技术另一个实施例中,机体30还包括设置在内管31内的支撑架39,支撑架39用于固定电气组件38。具体地,支撑架39包括第一隔板390、第二隔板391及内腔板392,第一隔板390与第二隔板391沿内管31的长度方向相对间隔设置,内腔板392设于第一隔板390与第二隔板391之间,且内腔板392的两端分别连接第一隔板390及第二隔板391。电气组件38固定在内腔板392。具体地,控制板380及电池381沿内腔板392的厚度方向分别固定在内腔板392的相对两侧上。

49.进一步地,第一隔板390与第一法兰32的第一内环321抵接,第二隔板391与第二法兰36的第二内环361抵接,可以理解地,第一法兰32具有对第一隔板390进行限位的作用,第二法兰36具有对第二隔板391进行限位的作用,防止支撑架39在内管31内沿内管31的长度方向移动,有利于保证支撑架39在内管31内的稳定性。

50.在本技术的水下机器人为仿生机器人,具体地,在本技术的水下机器人对龙虱进行仿生,龙虱俗名为水鳖,是一种大型水生甲虫,共有3对对足,即前,中,后足,在水下运动过程中,龙虱的前足以及中足几乎不起到推进作用,推动力以及本身进行姿态转动大部分由后足摆动产生。

51.在本实施例中,请再次参阅图1,机器人本体10的相对两侧部均设置有两个推进机构40,设于机器人本体10同一侧的两个推进机构40沿机器人本体10的长度方向间隔设置。且设于机器人本体10一侧的推进机构40与设于机器人本体10另一侧的推进机构40分别对应设置。具体地,设于机器人本体10一侧的推进机构40与设于机器人本体10另一侧的推进机构40两两对称设置,其中两个推荐机构位于机器人本体10的前端,另两个两个推荐机构位于机器人本体10的后端。

52.可以理解地,推进机构40的数量为四个,即脚蹼60的数量为四个。由于目前现有的被动蹼片式水下机器人多采用双脚蹼60设计,模仿鱼的前鳍,步态模式受到很大限制,水下环境适应性不强。而本技术的水下机器人采用四个脚蹼60,能够实现多种步态切换,如原地转弯、直行、大加速、缓速等,水下环境适应性强,有效的提高了水下机器人运动性能。

53.请一并参阅图4及图5,蹼片结构61具有背水面610,背水面610的朝向与水下机器人运动方向相反,限位件62为易弯曲的片状体,限位件62贴合在背水面610上,并与各蹼片抵接,限位件62在推程阶段通过拉扯蹼片使蹼片结构61保持展平状态。具体地,在推程阶段,当蹼片结构61展开至展平状态时,限位件62拉扯各蹼片不再继续转动,从而实现对蹼片结构61进行限位,以使蹼片结构61持续保持在展平状态下。

54.需要说明的,限位件62具有较高的拉伸强度及较好的弯曲性能,即限位件62具有预设的拉伸强度及预设的弯曲载荷。在推程阶段,由于限位件62具有较高拉伸强度,当蹼片结构61展开至展平状态时,限位件62能够拉扯各蹼片不再继续转动,以将蹼片结构61持续保持在展平状态下,使蹼片结构61近似为刚性结构,有利于保证蹼片结构61的推力。而在回程阶段,由于限位件62易弯曲形变,对各蹼片的反向转动时造成的阻力较小,能够使蹼片结构61快速收拢,进而减少蹼片结构61的回程阻力。

55.具体到本实施例中,限位件62为易弯曲的柔性胶膜,并胶粘在第一背面上。由于限位件62为柔性胶膜,不但对蹼片结构61在推程阶段保持展平状态具有限位作用,同时在蹼片结构61展开至展平状态时还具有缓冲作用,以防蹼片结构61受到较大的冲击而受损。进一步地,限位件62的厚度为0.2mm-1mm。可选的,限位件62的厚度为0.2mm。

56.蹼片结构61还具有迎水面611,迎水面611的朝向与水下机器人运动方向一致。可以理解地,迎水面611与背水面610为蹼片结构61的两个相对设置的侧面。蹼片结构61包括依次铰接的第一蹼片612及至少三个第二蹼片613,第一蹼片612与驱动舵机50连接。

57.请参阅图6,第一蹼片612与其相邻的第二蹼片613之间连接有第一铰链组件70,第一铰链组件70设置在迎水面611上。第一蹼片612通过第一铰链组件70与相邻的第二蹼片613实现铰接,以使第一蹼片612与相邻的第二蹼片613之间能够相对转动。在本实施例中,第一铰链组件70的数量为两个,两个第一铰链组件70间隔设置。

58.具体地,第一铰链组件70包括第一铰链轴71及两个第一合页72,其中一个第一合页72连接第一蹼片612上,另一个第一合页72连接与第一蹼片612相邻的第二蹼片613。第一合页72上设置有第一轴套,第一合页72与第一轴套为一体式结构。两个第一合页72上的第

一轴套同轴分布,第一铰链轴71穿设于两个合页上的第一轴套,使得两个第一合页72之间能够相对转动,进而使第一蹼片612与其相邻的第二蹼片613之间的能够相对转动。

59.相邻两个第二蹼片613之间连接有第二铰链组件80,第二铰链组件80设置在迎水面611上。相邻两个第二蹼片613之间通过第二铰链组件80实现铰接,以使相邻两个第二蹼片613之间能够相对转动。在本实施例中,第二铰链组件80的数量为两个,两个第二铰链组件80间隔设置。

60.具体地,第二铰链组件80包括第二铰链轴81及两个第二合页82,两个第二合页82分别连接相邻的两个蹼片。第二合页82上设置有第二轴套,第二合页82与第二轴套为一体式结构。两个第二合页82上的第二轴套同轴分布,第二铰链轴81穿设于两个合页上的第二轴套,使得两个第二合页82之间能够相对转动,进而使相邻两个第二蹼片613之间能够相对转动。

61.第二蹼片613的长度大于第一蹼片612的长度。第二蹼片613的数量至少为两个。具体到本实施例中,第二蹼片613的数量为三个,三个第二蹼片613首尾依次铰接。

62.需要说明单是,当水下机器人处于水平状态时,蹼片结构61沿竖直方向设置,即蹼片结构61垂直水平面,可以理解地,背水面610及迎水面611垂直水平面。

63.在一些实施例中,脚蹼60还包括连接杆63,连接杆63呈z形,连接杆63位于推进机构40与蹼片结构之间,连接杆63的一端与推进机构40的底部连接,连接杆63的另一端与蹼片结构61首端的蹼片连接,即蹼片结构61通过连接杆63与推进机构40连接。具体地,连接杆63的另一端与第一蹼片612连接,即第一蹼片612通过连接杆63推进机构40连接。从而可以理解地,推进机构40通过驱动连接杆63转动,进而带动蹼片结构61转动,以使水下机器人能够在水下运动。z形的连接杆63能够使脚蹼60的结构更接近于龙虱的后足,进一步地提高了水下机器人仿生的运动性能。

64.进一步地,连接杆63的一端与第一蹼片612通过螺钉连接。

65.本技术提供的水下机器人的有益效果在于:

66.1、蹼片结构61包括依次转动连接的至少三个蹼片,从而蹼片结构61为多关节设计,通过相邻蹼片之间相对转动,使蹼片结构61进行收拢或展开运动,从而在推程阶段,蹼片结构61的各蹼片同时转动以进行展开运动,使蹼片结构61从收拢状态快速展开,恢复到展平状态,相对目前现有的被动蹼片式水下机器人,蹼片结构61在同样的弯曲角度情况下,本技术的蹼片结构61在回程阶段能够更快地展开至展开状态,进一步减小推程阶段的空行程,增大推程动力和效率。

67.2、由于限位件62具有较高的拉伸强度,在推程阶段,当蹼片结构61展开至展平状态时,限位件62能够拉扯蹼片不再继续转动,以将蹼片结构61持续保持在展平状态下,使蹼片结构61近似为刚性结构,使蹼片结构61能够稳定地提供最大化的推力。由于限位件62具有较好的弯曲性能,在回程阶段,限位件62能够及时弯曲,对各蹼片的反向转动时造成的阻力较小,能够使蹼片结构61快速收拢,进而减少蹼片结构61的回程阻力。

68.3、本技术的水下机器人采用四个脚蹼60,能够实现多种步态切换,即蹼片结构61,如原地转弯、直行、大加速、缓速等,水下环境适应性强,能够弥补目前现有的被动蹼片式水下机器人多采用双脚蹼60设计,模仿鱼的前鳍,步态模式受到很大限制,水下环境适应性不强的不足。

69.4、控制水下机器人运动时,imu时刻检测机器人运行状态,pid控制实现闭环,可准确的进行位姿反馈,及时调整误差,有效提高控制稳定性以及可靠性。

70.5、采用cpg控制水下机器人的步态,可以有效实现各种步态,并且可以随意进行步态柔顺切换,有利于提高水下机器人的水下运动性能。

71.以上仅为本技术的较佳实施例而已,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1