一种自动避障的极地沉底观测平台的制作方法

本发明属于海洋测量,具体涉及一种自动避障的极地沉底观测平台。

背景技术:

1、在现代海洋化学调查研究、海底极端环境探测和各种矿产资源的勘探开发过程中,常常需要对海水全剖面的多环境参数进行连续监测和水体样品的定点、定时采集。

2、深海研究,对海底矿物调查、海洋生态环境保护、深海过程演变研究具有很重要的作用,是深海开发的重要依据,尤其在海洋资源开发争夺比较剧烈的地区,对海洋底部数据的调研更为重要。现有的海底观测平台,多为半弃式或线缆组装式,现有的上述两种类型的观测平台通常包含复杂冗长的架构,容易在海流的作用下被海底岩石、沟壑缠带;装置投放入水后,只有上浮回收后才能获得数据,时效性较低;另外,现有设备大多都在海洋中应用,面对极低温的极地区域,海水中浮冰对设备投放和回收都形成极大阻碍。

3、申请号为us16608632的美国专利公开了深海底部支持的工程地质环境的长期原位观测装置,包括:沉积物声探头、沉积物孔隙水压探头,、三维电阻率探头、水观察仪,电源系统,水压探测系统,数据传输系统,声学释放器,水下声学通信装置和仪器平台。该发明通过海底电阻率三维测量和声波测量,综合确定了海底沉积物的工程性质和物理力学指标。但该发明仅适用于定点布设常规海域中较平整海底面,无法对不同区域沉底测量,另一方面,对于温度极低的极地,该发明难以在极端的低温水环境下安装在水底,且极地浮冰与水中悬浮冰块均阻碍信号对外发射和设备回收。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种能稳定沉底,可自动控制释放和上浮以实现数据收集与对外发送的一种自动避障的极地沉底观测平台。

2、本发明为实现上述目的所采取的技术方案为:

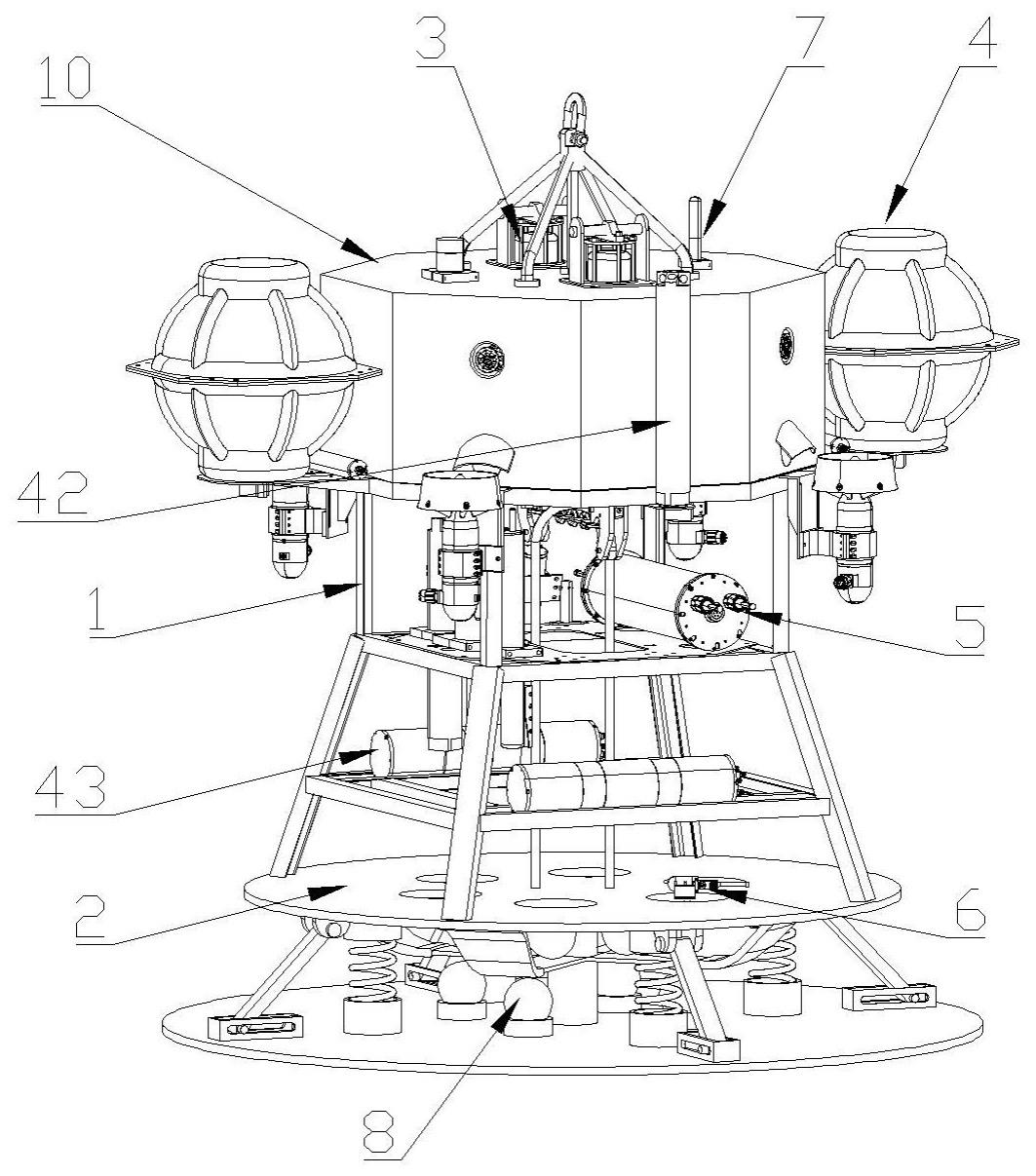

3、一种自动避障的极地沉底观测平台,包括:平台,平台下方设有底座,平台为架体,平台固定有用于连接和分离底座的声学释放器,平台连接有用于上浮发送数据的数据班车、用于避障的推进系统、唤醒推进系统的传感组件和用于定位的铱星通讯系统。声学释放器用于在平台沉底后接收信号并释放底座,实现平台与底座分离并上浮,上浮的平台可通过传感组件控制推进系统,实现平台上浮过程的避障,使平台漂浮至水面通过铱星通讯系统发行定位信号,便于人员定位回收,同时储存了测量数据的数据班车能上浮至水面,将收集数据发送至岸上人员。

4、优选地,平台上方固定有浮体,浮体用于带动分离后的平台上浮。浮体具有正浮力,平台与底座分离后,浮体通过自身浮力作用实现平台缓慢上浮,同时浮体也提供声学释放器、推进系统以及铱星通讯系统的外部防护,降低受损可能,提高数据观测的准确度。

5、优选地,数据班车外部由玻璃浮球构成,其内部设有电池、无线数据接收模块以及铱星模块,平台还连接有数据传输系统,数据传输系统包括多个测量海水的仪器,数据传输系统将测量数据发送至无线数据接收模块。

6、优选地,平台固定有与数据班车数量对应的定时释放器,定时释放器与数据班车通过磁力吸附连接,定时释放器用于在预设时间到达后释放数据班车。根据预设时间,定时释放器会释放一次数据班车,使数据班车上浮至水面,便于数据通过铱星模块发送给岸上人员,定时释放器在到达指定时间后通过通电消除与数据班车的磁力吸附,进而释放数据班车上浮,使数据班车能定时将数据发送至岸上人员,缩短了获得数据的周期,提高了数据观测的工作效率。

7、优选地,推进系统包括布设于平台侧方的多个推进器,多个推进器连接有推进控制舱,平台在顶部连接有避障声呐,避障声呐位于浮体上端面且与推进控制舱连接,避障声呐通过推进控制舱控制推进器。推进系统被传感组件唤醒后启动避障声呐,避障声呐通过向上方发出声呐探测是否存在冰层或浮冰,根据探测结果控制推进器控制舱,通过推进器的启动组合实现平台在水中的移动,直至平台上方无遮挡障碍物,防止上浮过程被浮冰阻挡无法回收,也便于平台定位回收以及数据的有效发送,加速装置找回。

8、优选地,传感组件包括固定于底座上的夹具,夹具为尼龙材质且配合设置有姿态传感器,姿态传感器与推进控制舱连接有绳体,姿态传感器通过推进控制舱控制推进器。推进系统在平台沉底与底座断开前处于休眠状态,此过程中不消耗电能,平台与底座断开后带动推进器控制舱上浮,推进器控制舱通过绳体拉动姿态传感器脱离夹具,姿态传感器由在底座上水平姿态转变为脱离后的竖直悬浮姿态,从而发送信号唤醒控制系统,此时内部电源对推进控制舱以及推进器供电实现加速上升和避障功能,有效降低了电能损耗,提高数据测量系统对数据采集的时长,进一步提高了一次投放的工作效率。

9、优选地,底座包括上下间隔且平行设置的顶板和底板,顶板与底板之间活动连接有多个支脚,顶板与底板之间连接有多个弹簧。支脚连接顶板与顶板,形成底座的双层结构,且支脚相对顶板与顶板活动连接,配合弹簧的伸缩能缓冲沉底时的部分冲击,降低对上方平台及其连接部件的干涉效果。

10、优选地,底座设有缓冲组件,底板中心开有锥孔,缓冲组件包括穿过锥孔并固定于顶板底端中心的插杆,顶板底端固定有多个第一球体,底板上端固定有多个第二球体,且第二球体位于第一球体外侧,插杆侧方固定有多个金属板,第一球体、第二球体以及金属板以相同数量环绕插杆布设。底座沉底时,底板与海底面接触,顶板与平台在惯性作用下持续下移,带动插杆相对锥孔下移并插入海底面,实现底板与海底面的紧固,避免平台上浮拉拽姿态传感器时与夹具发生干涉,带动底座一起移动干扰平台持续上浮,插杆同步带动多个金属板下移直至与第二球体抵接,此时金属板在第一球体与第二球体交汇处形变,使金属板外端向上弯曲抵接顶板,一方面通过金属板消耗顶板与底板中心处震动,进一步降低平台及其连接的部件受到的干涉,提高观测稳定性,另一方面当装置整体以倾斜姿态沉底时,顶板相对底板在单侧倾斜并挤压该侧的金属板,金属板通过形变缓冲该侧顶板的下压力,并通过回弹形变加速顶板以及平台释放前的姿态调整,有助于防止装置沉底时倾覆与海底撞击,造成数据观测系统、推进系统以及数据班车的损坏,第一球体与第二球体在插杆下移时也能通过金属板传递压力,提供中心支撑的同时防止金属板过分弯曲断裂。

11、优选地,浮体对外连通设有多个过流通道,过流通道的两个端口位于同侧且上下布设,过流通道内固定有连接环,连接环转动连接有旋转架,过流通道上方端口与旋转架之间设有浮球,浮球环绕固定有多个叶板,浮球与旋转架之间连接有弹性绳,浮球与叶板均收纳于过流通道内。平台带动浮体快速下沉时,水体从过流通道下方端口进入并从对应的上方端口流出,期间水体通过旋转架冲击浮球,使浮球带动多个叶板离开过流通道的上方端口并位于浮体外侧,增大了与水体的接触面而有效对下沉速度缓冲,降低沉底冲击对平台的干涉,水流冲击叶板,浮球通过弹性绳和旋转架相对连接环转动,有利于形成对外扩散的旋流,一方面旋流通过干扰水体进一步缓冲下降速度,防止平台沉底受损,另一方面能在下沉过程中驱赶水生植物或动物远离平台,防止动物附着或植物缠绕在平台上影响上浮和数据观测,浮体上浮时,水体从过流通道上方端口进入并从对应的下方端口流出,带动浮球和叶板收纳在过流通道内,使浮体的重力向中心集中,有利于保持平台垂直于水平面的姿态以提高上浮稳定性和速度,提高回收效率。

12、本发明由于采用了可自动释放的平台和数据班车以及自动分控的推进系统,因而具有如下有益效果:平台与底座沉底后通过声学释放器自动分离,实现平台数据采集完成后的自动上浮和回收;数据班车嫩通过定时释放器定时释放上浮,实现多次、定时的数据回收,提高作业效率;推进系统通过避障声呐控制各个推进器,实现平台在水中的移动,便于避开浮冰等障碍物上浮至水面,加速人员找回和数据对岸发送;推进系统在沉底观测时处于不耗电的休眠状态,待平台上浮时通过姿态传感器与夹具的分离环形推进系统,达到了节省电耗的效果,有利于延长数据仓采集工作,提高观测效率和稳定性;缓冲组件通过插杆固定底座在海底,防止姿态传感器受拉上浮时携带夹具移动,干扰平台上浮回收;金属板通过第一球体和第二球体形变,吸收沉底冲击的同时,对倾斜的顶板修正姿态,防止平台倾覆引起部件撞击海底导致损坏;过流通道在平台下沉时释放可旋转的浮球和叶板,形成旋流,缓冲下落速度降低冲击的同时,驱赶生物植物防止附着影响后续上浮;过流通道在平台上浮时还可使浮球与叶板收纳,有利于提高上浮稳定性和速度。上浮因此,本发明是一种能稳定沉底,可自动控制释放和上浮以实现数据收集与对外发送的一种自动避障的极地沉底观测平台。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!