飞行器

1.本技术属于飞行器技术领域,具体涉及一种飞行器。

背景技术:

2.变构型是指在飞行过程中机翼或弹翼后掠角可以随飞行器飞行高度、速度变化而改变的机翼或弹翼。变后掠翼飞行器最大的优点在于飞行中可以通过改变机翼或弹翼后掠角来改进飞行器升力、阻力特性,使飞行器飞行性能在高速、低速都能得到优化。

3.目前国内关于变后掠翼方案的研究热点主要集中在机构设计、气动分析、仿真建模等几个方面,当前的变后掠翼的结构存在驱动机构复杂导致飞行器重量过大,可靠性低的问题,且驱动机构的位置会影响变后掠翼的变化范围,没有综合考虑性能要求和操稳性的要求。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供一种飞行器,用于解决飞行器存在驱动机构复杂导致飞行器重量过大,可靠性低的问题。

5.具体的,一种飞行器,包括:

6.机身;

7.机翼,所述机翼位于所述机身外;

8.调节机构,所述调节机构包括驱动件和传动组件,所述驱动件的输出端位于所述机身内并与所述机身滑动连接,所述传动组件连接在所述输出端上并与所述机身转动连接,所述机翼连接在所述传动组件上,所述机身上设置有活动空间,所述驱动件设置成用于驱动所述传动组件在所述活动空间内运动,以调节所述机翼的后掠角。

9.进一步的,所述驱动件和所述传动组件的数量比例为1:n,n≥1。

10.进一步的,所述调节机构包括一个所述驱动件、第一传动组件和第二传动组件,所述第一传动组件和所述第二传动组件上分别设置有所述机翼,所述第一传动组件和所述第二传动组件分别与一个所述输出端连接,且两者均与所述机身转动连接,所述第一传动组件和所述第二传动组件关于所述机身对称设置;

11.所述活动空间包括关于所述机身对称设置的第一活动空间和第二活动空间,所述驱动件设置成用于驱动所述第一传动组件在所述第一活动空间内运动以及驱动所述第二传动组件在所述第二活动空间内运动。

12.进一步的,所述第一传动组件和所述第二传动组件均包括第一传动件和第二传动件,所述第一传动件与所述输出端连接,所述第一传动件与所述驱动件之间、所述第二传动件与所述第一传动件之间均为转动连接,两个所述第二传动件分别与所述机身转动连接,所述机翼连接在所述第二传动件上。

13.进一步的,所述机翼以可拆卸连接的方式与所述第二传动件连接。

14.进一步的,所述驱动件包括对称设置的第一连接部和第二连接部,所述第一传动

组件的所述第一传动件与所述第一连接部转动连接,所述第二传动组件中的所述第一传动件与所述第二连接部转动连接。

15.进一步的,所述第一连接部上设置第一凹陷结构,所述第一传动组件的所述第一传动件与所述驱动件转动连接于所述第一凹陷结构内;

16.和/或,所述第二连接部上设置第二凹陷结构,所述第二传动组件的所述第一传动件与所述驱动件转动连接于所述第二凹陷结构内;

17.和/或,所述第二传动件上设置有第三凹陷结构,所述第一传动件与所述第二传动件转动连接于所述第三凹陷结构内。

18.进一步的,所述驱动件的固定端与所述机身的内表面连接,所述机身包括导轨,所述输出端与所述导轨滑动限位配合,所述输出端设置成沿所述导轨相对所述机身滑动。

19.进一步的,所述驱动件为液压件或气压件。

20.进一步的,所述机翼的后掠角的最大调节量为50

°

。

21.本技术实施例提供的技术方案,至少具有如下有益效果:

22.本技术提供的一种飞行器,通过调节机构可以调节机翼的后掠角,使得飞行器能够适应不同的工作环境,提高飞行器的升力、阻力特性等。调节机构包括两部分,一部分为驱动力的提供者驱动件,另一部分为驱动力的传递者传动组件,通过传动组件将驱动件的驱动力传递至机翼上,使机翼随着驱动力的大小和/或方向的改变发生位置上的变化,进而实现对后掠角的调节。

23.具体地,驱动件的输出端连接在机身内并与机身滑动连接,机身能够保护驱动件的输出端,避免在飞行器飞行过程中受到伤害,也避免与水汽的接触。传动组件连接在驱动件的输出端上并与机身转动连接,机翼连接在传动组件上,传动组件以机身的作为固定点,以机身为基点将驱动力传递至机翼。传动组件作为内部驱动件和外部机翼的连接部分,需要穿过机身实现驱动力的传动,机身上设置有活动空间,驱动件设置成用于驱动传动组件在活动空间内运动,以调节机翼的后掠角。

24.活动空间可以是一个孔,传动组件由该孔从机身的内部伸出到机身的外部,活动空间还可以是开槽,传动组件由该开槽从机身的内部伸出到机身的外部。无论是孔还是开槽都可以确定,要实现传动组件从机身的内部伸出到机身的外部,在机身上必会存在缺失的部分,该部分即为活动空间。传动组件与机身之间可以存在间隙,即在传动组件运动的过程中,机身与传动组件不接触。传动组件与机身之间也可以设置为接触,即在传动组件运动的过程中,机身与传动组件之间存在接触,或者传动组件可以沿着机身的表面滑动,机身的表面起到对传动组件运动时的导向和限位的作用。

附图说明

25.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

26.图1为本技术的一种实施例的飞行器的立体结构示意图。

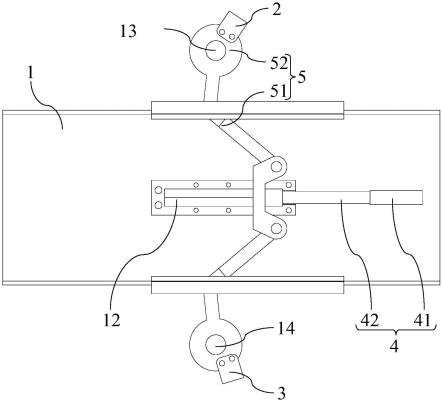

27.图2为图1所示的飞行器的内部结构示意图。

28.图3为图2所示的驱动件和传动组件的立体结构示意图。

29.图4为图3所示的分解结构立体示意图。

30.图5为图3所示的驱动件的正视图。

31.图6为图3所示的第二传动件的正视图。

[0032]1ꢀꢀꢀꢀ

机身;

[0033]

11

ꢀꢀꢀ

活动空间;

[0034]

12

ꢀꢀꢀ

滑轨;

[0035]

13

ꢀꢀꢀ

第一转动连接点;

[0036]

14

ꢀꢀꢀ

第二转动连接点;

[0037]2ꢀꢀꢀꢀ

第一机翼;

[0038]3ꢀꢀꢀꢀ

第二机翼

[0039]4ꢀꢀꢀꢀ

驱动件;

[0040]

41

ꢀꢀꢀ

固定端;

[0041]

42

ꢀꢀꢀ

输出端;

[0042]

421

ꢀꢀ

第一连接部;

[0043]

422

ꢀꢀ

第二连接部;

[0044]

4211 第一凹陷结构;

[0045]

4221 第二凹陷结构;

[0046]5ꢀꢀꢀꢀ

传动组件;

[0047]

51

ꢀꢀꢀ

第一传动件;

[0048]

52

ꢀꢀꢀ

第二传动件;

[0049]

521

ꢀꢀ

第三凹陷结构。

具体实施方式

[0050]

为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术具体实施例及相应的附图对本技术技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

[0051]

图1为本技术的一种实施例的飞行器的立体结构示意图。如图1示,根据本技术一个实施例的飞行器,飞行器包括机身1、机翼和调节机构,机翼位于机身1外,调节机构包括驱动件4和传动组件5,驱动件4滑动连接在机身1内,传动组件5连接在驱动件4的输出端42上并与机身1的内表面转动连接,机翼连接在传动组件5上,机身1上设置有活动空间11,驱动件4设置成用于驱动传动组件5在活动空间11内运动,以调节机翼的后掠角。

[0052]

后掠角是指从机翼平均气动弦长连线自翼根到翼尖向后歪斜的角度,通俗讲就是机翼与机身1之间的夹角。在飞行器发展的初期,机翼是垂直于机身11设置,也就是后掠角为零,随着飞行器的速度越来越快,为了减小阻力,所以机翼向后偏了一定的角度,后掠角大于零。后掠角大于零后,在相同的来流马赫数下,后掠角越大沿机翼法向(即垂直方向)的马赫数分量更小,提高了飞行器在高亚音速飞行但又未产生激波的最大马赫数,也提高了飞行器的航向稳定性。但对于不同的飞行器和飞行器所处的环境来说,对于后掠角的需求不同,出现了可变后掠翼,可变后掠翼是指在飞行过程中机翼后掠角可以随飞行器飞行高度、速度变化而改变的机翼。变后掠翼飞行器最大的优点在于飞行中可以通过改变机翼后

掠角来改进飞行器的升力、阻力特性,使飞行器飞行性能在高速、低速都能得到优化。

[0053]

在本技术中,通过调节机构可以调节机翼的后掠角,使得飞行器能够适应不同的工作环境,提高飞行器的升力、阻力特性等。调节机构包括两部分,一部分为驱动力的提供者驱动件4,另一部分为驱动力的传递者传动组件5,通过传动组件5将驱动件4的驱动力传递至机翼上,使机翼随着驱动力的大小和/或方向的改变发生位置上的变化,进而实现对后掠角的调节。

[0054]

具体地,驱动件4的输出端42连接在机身1内并与机身1滑动连接,机身1能够保护驱动件4的输出端42,避免在飞行器飞行过程中受到伤害,也避免与水汽的接触。传动组件5连接在驱动件4的输出端42上并与机身1转动连接,机翼连接在传动组件5上,传动组件5以机身1的作为固定点,以机身1为基点将驱动力传递至机翼。传动组件5作为内部驱动件4和外部机翼的连接部分,需要穿过机身1实现驱动力的传动,机身1上设置有活动空间11,驱动件4设置成用于驱动传动组件5在活动空间11内运动,以调节机翼的后掠角。

[0055]

活动空间11可以是一个孔,传动组件5由该孔从机身1的内部伸出到机身1的外部,活动空间11还可以是开槽,传动组件5由该开槽从机身1的内部伸出到机身1的外部。无论是孔还是开槽都可以确定,要实现传动组件5从机身1的内部伸出到机身1的外部,在机身1上必会存在缺失的部分,该部分即为活动空间11。传动组件5与机身1之间可以存在间隙,即在传动组件5运动的过程中,机身1与传动组件5不接触。传动组件5与机身1之间也可以设置为接触,即在传动组件5运动的过程中,机身1与传动组件5之间存在接触,或者传动组件5可以沿着机身1的表面滑动,机身1的表面起到对传动组件5运动时的导向和限位的作用。

[0056]

需要说明的是,飞行器包括但不限于航空器、航天器、火箭和导弹。

[0057]

在本技术的一些实施例中,驱动件4与传动组件5的数量可以相同。例如,在飞行器包括两个机翼的情况下,可以设置有两组传动组件5和两个驱动件4,两个驱动件4分别驱动一组传动组件5,一组传动组件5与一个机翼连接以分别调节机翼的后掠角,两个机翼的后掠角可以相同也可以不同。该种设置方式,可以仅控制其中一个驱动件4,即仅调节其中一个机翼的后掠角,后掠角的变化的情形更多,对于飞行器的飞行具有更大的提升。

[0058]

在本技术的一些实施例中,驱动件4与传动组件5的数量也可以不同,例如,在飞行器包括两个机翼的情况下,可以设置有两组传动组件5和一个驱动件4,通过一个驱动件4同时驱动两组传动组件5,一组传动组件5与一个机翼连接以同时调节机翼的后掠角。该种设置方式,调节机构的体积更小,更加轻量化,有利于飞行器的飞行和稳定性的提升。

[0059]

在本技术的一些实施例中,在一个实施例中,驱动件4和传动组件5的数量比例为1:n,n≥1。即通过一个驱动件4同时驱动n组传动组件5,更进一步地,n=2,传动组件5设置有两组。根据不同的飞行器的承载能力和机翼的大小选取驱动件4和传动组件5的数量比例,最大化利用飞行器机身1的空间,以保证飞行器具有最佳的飞行性能。

[0060]

在本技术的一些实施例中,驱动件4可以为可以输出旋转运动的电机或泵、可以输出往复运动的气压件或液压件,驱动件4还可以为其他结构形式,在此不作限定。

[0061]

在本技术的一些实施例中,传动组件5可以采用连杆机构、齿轮和连杆机构的组合、齿轮齿条和连杆机构的组合,传动组件5还可以为其他结构形式,在此不作限定。

[0062]

图2为图1所示的飞行器的内部结构示意图,图3为图2所示的驱动件4和传动组件5的立体结构示意图,图4为图3所示的分解结构立体示意图。

[0063]

在本技术的一些实施例中,下面以驱动件4和传动组件的比例为1:2为例进行说明。具体地,如图2至图4所示,调节机构包括一个驱动件4(图中未示出)、第一传动组件5和第二传动组件5,第一传动组件5和第二传动组件5上分别设置有机翼,为了便于描述,机翼分为第一机翼2和第二机翼3,第一机翼2连接在第一传动组件5上,第二机翼3连接在第二传动组件5上。第一传动组件5和第二传动组件5分别与一个驱动件4的输出端42连接,且两者均与机身1转动连接,通过一个驱动件4同时驱动第一传动组件5和第二传动组件5,以同时调节第一机翼2和第二机翼3的后掠角。该种设置方式,调节机构的体积更小,更加轻量化,也就使得飞行器的重量降低,提高飞行中的可靠性,有利于飞行器的飞行,综合考虑了飞行器对于综合性能,例如升力、阻力特性、在不同速度的飞行性能和操稳性的要求。调节机构的主要部分位于机身1的内部,对于机翼的后掠角的调节没有影响,可以将后掠角的调节范围设置更大。第一传动组件5和第二传动组件5关于机身1对称设置,第一机翼2和第二机翼3也关于机身1对称设置,活动空间11包括关于机身1对称设置的第一活动空间11和第二活动空间11,驱动件4设置成用于驱动第一传动组件5在第一活动空间11内运动以及驱动第二传动组件5在第二活动空间11内运动。采用一个驱动件4驱动两组传动组件,既能够保证第一机翼2和第二机翼3的后掠角的调节,也使调节机构所占用的体积较小。

[0064]

在本技术的一些实施例中,在一个实施例中,如图2至图4所示,第一传动组件5和第二传动组件5采用连杆机构。第一传动组件5和第二传动组件5均包括第一传动件51和第二传动件52,第一传动件51、第二传动件52以及两者之间的连接和与机身1之间的连接形成连杆机构,驱动件4、第一传动件51、第二传动件52以及三者之间的连接和与机身1之间的连接形成滑块连杆机构,驱动件4相当于滑块。具体地,第一传动件51与驱动件4之间、第二传动件52与第一传动件51之间均为转动连接,两个第二传动件52分别与机身1转动连接,机翼连接在第二传动件52上。驱动件4相对于机身1滑动,其输出的运动为直线运动,便于进行控制,后掠角涉及到角度的变化,因此选用连杆机构,便于计算出后掠角的转动范围和驱动件4输出的行程大小。

[0065]

其中,转动连接彼此配合的两个结构件,可以是其中一个上设置有转动孔,另一个上设置有与转动孔配合的轴状的转动部,只需要保证在驱动件4输出驱动力时,转动连接处不会脱离开即可。具体地,第一传动件51与驱动件4之间,可以是驱动件4上设置有转动孔,第一传动件51上设置有轴状的转动部,第二传动件52与第一传动件51之间,可以是第二传动件52上设置有转动孔,第一传动件51上设置有轴状的转动部。以上描述仅作为解释说明,不作为对本实用新型的保护范围的限制。机身1上设置有第一转动连接点13和第二转动连接点14,第一传动组件5的第二传动件52与机身1上的第一转动连接点13转动连接,第二传动组件5的第二传动件52与机身1上的第二转动连接点14转动连接。

[0066]

在本技术的一些实施例中,在一个实施例中,驱动件4采用气压件或液压件,通过气压件或液压件的直线运动驱动第一传动件51相对机身1转动,再通过第一传动件51、第二传动件52和机身1的连接关系的配合实现第二传动件52的运动,进而可以调节第一机翼2和第二机翼3的后掠角。

[0067]

图4为图3所示的分解结构立体示意图,图5为图3所示的驱动件4的正视图。

[0068]

在本技术的一些实施例中,驱动件4包括对称设置的第一连接部421和第二连接部422,第一传动组件5的第一传动件51与第一连接部421转动连接,第二传动组件5中的第一

传动件51与第二连接部422转动连接。第一连接部421和第二连接部422关于机身1对称设置,即驱动件4整体关于机身1呈对称设置,以此保证驱动件4启动后向第一传动组件5和第二传动组件5传递的驱动力相等,进而保证第一机翼2和第二机翼3的后掠角相等。根据前文所述,由一个驱动件4驱动两组传动组件,因此,需要保证驱动件4传递至第一传动组件5和第二传动组件5的驱动力相同,将驱动件4的结构设置为对称式,避免第一机翼2和第二机翼3后掠角的调节偏差,提高飞行器在后掠角调节过程的飞行的稳定性。

[0069]

在本技术的一些实施例中,如图4至图5所示,第一机翼2和第二机翼3以可拆卸连接的方式与第二传动件52连接。具体地,第一机翼2与第一传动组件5的第二传动件52以可拆卸连接的方式连接,第二机翼3与第二传动组件5的第二传动件52以可拆卸连接的方式连接,便于作业人员对第一机翼2、第二机翼3和调节机构进行装配和检修,机身1还可以适配不同型号的机翼。

[0070]

在本技术的一些实施例中,本文中的可拆卸连接可以为螺钉连接、螺纹连接、插接或卡接,还包括其他可以实现可拆卸连接的形式,对此不作限定。

[0071]

图5为图3所示的驱动件4的正视图。在本技术的一些实施例中,如图5所示,第一连接部421上设置第一凹陷结构4211,第一传动组件5的第一传动件51与驱动件4转动连接于第一凹陷结构4211内。该第一凹陷结构4211为第一连接部421的端部设置的凹陷,第一传动组件5的第一传动件51的端部伸入到第一凹陷结构4211中并与第一连接部421转动连接。具体地,在第一连接部421靠近第一凹陷结构4211的一端设置有两个通孔,在第一传动组件5的第一传动件51与第一连接部421连接的一端设置有通孔,通过销轴等紧固件依次穿过第一连接部421上的一个通孔、第一传动组件5的第一传动件51上的通孔和第一连接部421上的另一个通孔,实现第一连接部421和第一传动组件5的第一传动件51的转动连接。采用第一凹陷结构4211进行连接,进一步减小了调节机构的体积,使飞行器更加趋向于小型化和轻量化。

[0072]

图5为图3所示的驱动件4的正视图。在本技术的一些实施例中,如图5所示,第二连接部422上设置第一凹陷结构4211,第二传动组件5的第一传动件51与驱动件4转动连接于第二凹陷结构4221内。该第二凹陷结构4221为第二连接部422的端部设置的凹陷,第二传动组件5的第一传动件51的端部伸入到第二凹陷结构4221中并与第二连接部422转动连接。具体地,在第二连接部422靠近第二凹陷结构4221的一端设置有两个通孔,在第二传动组件5的第一传动件51与第二连接部422连接的一端设置有通孔,通过销轴等紧固件依次穿过第二连接部422上的一个通孔、第二传动组件5的第一传动件51上的通孔和第二连接部422上的另一个通孔,实现第一连接部421和第二传动组件5的第一传动件51的转动连接。采用第二凹陷结构4221进行连接,进一步减小了调节机构的体积,使飞行器更加趋向于小型化和轻量化。

[0073]

图6为图3所示的第二传动件52的正视图。在本技术的一些实施例中,如图6所示,第二传动件52上设置有第三凹陷结构531,第一传动件51与第二传动件52转动连接于第三凹陷结构531内。该第三凹陷结构531为第二传动件52的端部设置的凹陷,第一传动件51的端部伸入到第三凹陷结构531中并与第二传动件52转动连接。具体地,在第二传动件52靠近第三凹陷结构531的一端设置有两个通孔,在第一传动件51与第二传动件52连接的一端设置有通孔,通过销轴等紧固件依次穿过第二传动件52上的一个通孔、第一传动件51上的通

孔和第二传动件52上的另一个通孔,实现第一传动件51和第二传动件52的转动连接。采用第三凹陷结构531进行连接,进一步减小了调节机构的体积,使飞行器更加趋向于小型化和轻量化。

[0074]

在本技术的一些实施例中,如图2至图4所示,机身1包括导轨,驱动件4与导轨滑动限位配合,驱动件4设置成沿导轨相对机身1滑动。驱动件4包括固定端41和输出端42,固定端41与机身1的内表面固定连接,输出端42与滑轨12滑动限位配合,避免输出端42与滑轨12脱离导致驱动力无法传递至第一传动组件5和第二传动组件5。在一个实施例中,驱动件4为液压作动筒。通过导轨增加驱动件4沿机身1相对滑动时的稳定性,限定了驱动件4的驱动力输出的方向,避免驱动力传递出现偏差导致无法调节后掠角的问题。

[0075]

需要说明的是,此处的固定连接并不限定固定端41与机身1之间是否可拆卸,可以为可拆卸连接,也可以为不可拆卸连接,“固定”指的是在驱动件4向传递组件传递驱动力的过程中,驱动件4的固定端41相对于机身1保持固定不动。

[0076]

在本技术的一些实施例中,机翼2的后掠角的最大调节量为50

°

,驱动件4的行程范围为0-1200mm。在一个实施例中,后掠角的的最大调节量为46.3

°

,包括后掠角增加量为46.3和后掠角减小量46.3

°

。驱动件4的行程范围为0-1150mm。基于abaqus有限元软件对该结构进行自由模态分析,结构设计合理,不会导致机身1共振和失稳,从而造成机翼在飞行中出现折断现象,其振动特性和频率特性都很稳定。

[0077]

需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0078]

以上所述仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1