一种新型水陆两栖飞行器及控制方法

本发明属于飞行器领域,具体涉及一种新型水陆两栖飞行器及控制方法。

背景技术:

1、随着电子技术、自动控制技术、人工智能技术的发展,无人智能装备得到了快速发展,如无人船、无人机等。这些无人装备在民用领域有广泛的应用场景。但无人船在水面执行任务过程中,如遇到石头、水草、垃圾等复杂水域情况,可能无法继续航行,甚至会面临损坏、无法返回的危险。普通飞行器在执行水上任务时,由于无法在水域降落,无法精准完成任务的同时需要耗费大量电力在空中悬停,极大程度减弱了无人机执行任务时的续航能力。目前国内外研究多倾向于空中和水下作业无人机,缺乏能在水面航行的两栖飞行器。两栖飞行器兼具了无人船和无人机的优势特点具有机动性强,造价低廉,作业效率高等特点,既可以飞行在空间狭窄的空间,又可以在复杂水域中灵活穿梭,突破了无人机和无人船的限制。在民用领域,两栖飞行器可以广泛应用于各种场景,如水上救援、桥梁与船只巡检,水体环境检测等。

2、目前大部分水陆两栖飞行器可分为三种:固定翼型两栖飞行器、旋翼型两栖飞行器和仿生型两栖飞行器。固定翼型两栖飞行器典型机型如国内首架大型水空两用机u650,采用单翼单螺旋桨双浮筒式布局,能够在水面或者陆地进行起降,水面航行与空中飞行共用一套动力系统,但采用固定翼的水陆两栖飞行器起降避免不了对场地的需求,同时提供升力的机翼严重阻碍水下、水面航行的问题,尽管有研究在固定翼的基础上提出了变后掠翼、折叠翼等方案,将机翼折叠收入机身,但这样需要设计复杂的机械结构,增大设计难度。旋翼型水空两栖飞行器可分为有浮体和无浮体两种,无浮体的两栖飞行器大多用于水下航行,通过旋翼提供水下潜行动力,如美国罗格斯大学研发团队设计的“navigator”新型水陆两栖无人机,通过安装八个螺旋桨,按照上下对称分布成四组,以实现空中飞行与水下潜行功能,但由于水的密度大于空气,旋翼在水中产生推力的效果会大打折扣,而且旋翼在水中工作时会面临水的阻力和摩擦力,导致效率降低并消耗更多能量。有浮体的水空两栖飞行器主要用于水面航行,目前有浮体的旋翼型两栖飞行器大多为旋翼跟浮力体的简单结合,如南京信息工程大学钟鹏等所设计的水陆两栖无人机,机身结构呈船型样式,空中飞行时由六个旋翼提供动力,水面航行由两个水下推进器提供动力,但几乎所有的有浮体两栖飞行器试验样机或设计方案均没有详细分析在飞行模式下浮筒构型对升力的干扰影响,不合理的构型会严重影响螺旋桨的力效也会增加航行阻力。仿生型水空两栖飞行器通常以生物为原型进行设计,大部分为鸟类或飞鱼类。如siddall等受潜水鸟的跳水、潜水策略启发,设计了一种可进行水下运动和空中运动的小型飞行器,其水下潜行和空中飞行皆由一套传统的螺旋桨提供动力,通过重构翼型实现从空中跳入水中,通过一种由二氧化碳驱动的喷水推进器实现从水中滑行跳跃起飞,但仿生型水陆两栖飞行器结构复杂,大部分仿生型两栖飞行器需要额外的作动机构,这增加了飞行器的结构重量和系统复杂性,并且仿生型往往作业功能单一,无法承载额外载荷。

技术实现思路

1、要解决的技术问题:

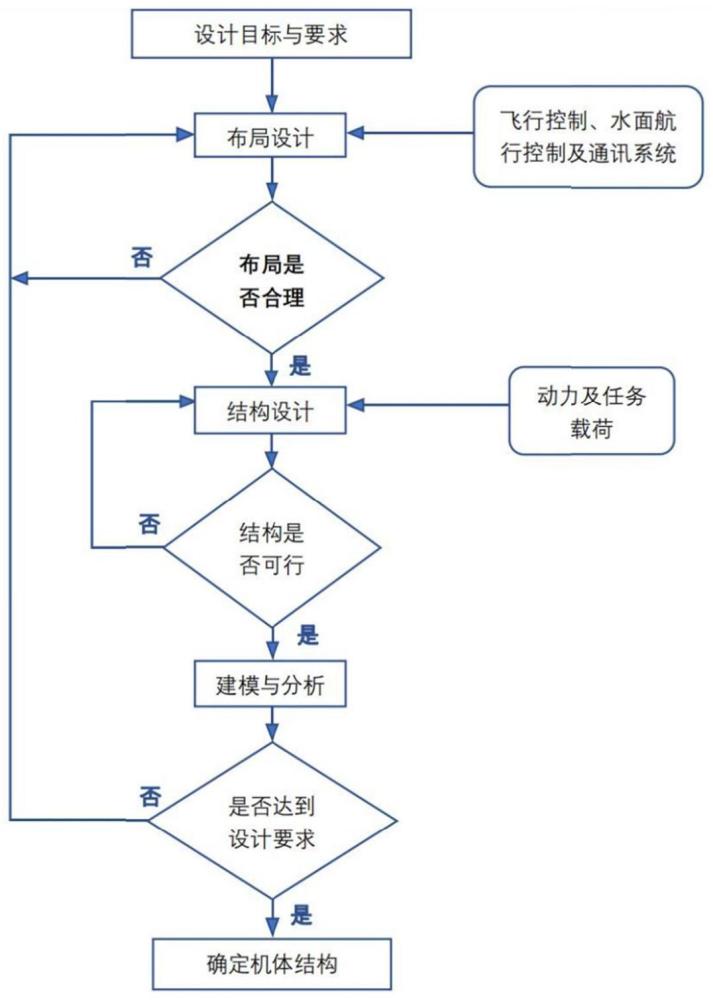

2、为了避免现有技术的不足之处,本发明提供一种新型水陆两栖飞行器及控制方法,其中水陆两栖飞行器采用双动力系统,结合控制方法分别对飞行控制模块、水面航行控制模块进行控制,且飞行控制模块通过四旋翼组合与浮力体的整体布局,具有垂直升降、悬停等功能,灵活性和控制性较高等诸多优点,同时设计可更换载荷模块,可根据任务需求搭载不同设备;本发明解决了目前大部分水陆两栖飞行器对起降场地的依赖性强、载荷能力差、可执行任务单一的缺点;同时解决了通过旋翼产生水面航行或者水下潜行动力的两栖飞行器效率低、能量消耗大的缺点;通过双动力系统有效提高了航行、飞行效率,减小能量消耗。

3、本发明的技术方案是:一种新型水陆两栖飞行器,包括机架及搭载于其上的机身、飞行控制模块、水面航行控制模块、浮筒模块、载荷模块及控制模块;

4、所述机架为h型对称结构,其h型的横梁上方安装机身,下方安装水面航行控制模块和载荷模块;其h型的对称支撑臂上方安装飞行控制模块,下方安装浮筒模块;

5、所述飞行控制模块能够产生升力和拉力,以实现飞行器的垂直起降及空中飞行;

6、所述水面航行控制模块能够产生航行方向的推力,以实现飞行器的水面航行;

7、所述浮筒模块包括对称设置的两个扁平流线型浮筒;

8、所述载荷模块用于搭载不同的设备,执行设定任务;

9、所述控制模块置于机身内,用于控制飞行控制模块、水面航行控制模块的动作执行,及飞行任务的执行控制。

10、本发明的进一步技术方案是:所述机架包括两根横梁和两根纵梁,其中两根横梁平行相对设置作为h型的横梁,两根纵梁作为支撑臂平行相对设置于两根横梁的两端;两根横梁之间的距离为纵梁长度的1/4。

11、本发明的进一步技术方案是:所述飞行控制模块包括四个旋翼,四个旋翼呈“x”字型安装在机架的两根纵梁上,且其机械中心与飞行器的气动中心重合;旋翼半径为d,相邻旋翼的中点距离大于等于2d。

12、本发明的进一步技术方案是:所述水面航行控制模块包括两个分别通过吊挂支架对称安装于两根横梁下方的推进器,且两个推进器之间的横向距离可调,通过推力与推力差控制船模式下的前后运动与转向。

13、本发明的进一步技术方案是:所述浮筒模块的两个流线型浮筒分别安装于两个纵梁下方,浮筒的长度方向平行于纵梁的轴向,两端分别向上收缩,且沿前后的中心截面对称,表面为流线型,能够避免浮筒表面气流分离,进而引起旋翼升力骤变,降低飞行稳定性。

14、本发明的进一步技术方案是:所述载荷模块为投放机构,所述投放机构包括安装于两根横梁下方的支撑架,支撑架底部的一侧与底板的固定端铰接,其相对侧与底板的自由端为插接,通过舵机控制插接件以完成底板自由端与支撑架底部的分离,进而实现支撑架内所放设备的投放。

15、本发明的进一步技术方案是:所述机身内安装有作为供电电源的电池,所述电池的选择根据飞行时间进行确定,具体如下:

16、

17、式中,t为飞行时间,单位min;u为电池电压,单位v;c为电池容量,单位ah;p(g/w)为悬停时单个电机的力效比,w为飞行器总重,单位kg。

18、一种新型水陆两栖飞行器的位点跟踪控制方法,具体步骤如下:

19、构建水陆两栖飞行器船模式下的动力学方程;

20、基于动力学模型构建飞行器船模式下的状态方程;

21、根据位置偏差获取期望航向;

22、根据飞行器船模式下的状态方程实时调整期望航向;

23、根据期望航向控制飞行器到达期望位置。

24、本发明的进一步技术方案是:所述飞行器船模式下的状态方程如下:

25、

26、式中,r表示船体转动角速度,δψ航向偏差控制状态变量,d33为水动力阻尼系数,为附加力矩系数,a为转化系数,d为两推进器中轴之间的横向距离。

27、本发明的进一步技术方案是:所述期望航向的计算公式如下:

28、ψe=arctan[(yr-y)/(xr-x)]

29、式中,(xr,yr)表示期望位置坐标,(x,y)表示当前位置坐标。

30、有益效果

31、本发明的有益效果在于:本发明水陆两栖飞行器采用全新的机体设计方案,全面优化质量特性、气动特性以及浮力特性。整体布局中采用浮力体与四旋翼的组合,使得航行器具有垂直升降、空中悬停、空中飞行、水面航行等功能,具有灵活性和控制性较高等诸多优点,解决了前大部分水陆两栖飞行器对起降场地的依赖性强、载荷能力差的问题;

32、本发明设计的可更换载荷模块,可根据任务需求更换搭载不同的载荷设备,对机身没有任何影响,解决了现阶段大部分水陆两栖飞行器可执行任务单一的问题;

33、本发明设计的扁平流线型浮筒,分析了在飞行模式下浮筒构型对升力的干扰影响,经过了流体力学的计算与验证,解决了传统浮筒型水陆两栖飞行器设计未考虑浮筒与旋翼之间气动影响的问题;同时相较于传统圆柱形浮筒,本发明所设计的浮筒滑流阻力减小约40%,在不考虑力效变化的情况下,空载续航时间提高约20%;

34、本发明采用两套动力系统,包括飞行控制模块的动力系统和水面航行控制模块的动力系统,解决了通过旋翼产生水面航行或者水下潜行动力的两栖飞行器效率低、能量消耗大的问题;

35、本发明所设计的水面航行lqr控制器,解决了大部分水陆两栖飞行器水面航行pid控制器参数难以整定的问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!