一种冷渣机用扬尘治理装置的制作方法

1.本实用新型属于扬尘治理领域,尤其涉及一种冷渣机用扬尘治理装置。

背景技术:

2.循环流化床锅炉以煤较高的洁净燃烧技术、较好的煤种适应性、以及具有燃烧效率高、不易灭火和灰渣可利用性好等特性,近年来,已在我国中小型热电企业和企业自备锅炉中得到迅速的推广和应用。由于循环流化床锅炉一般要求入炉的煤粒径不超过13mm,且因煤种变化、煤中含有矸石、燃烧不完全等因素,在循环流化床运行过程中,常常需要不断排出炉渣。

3.一般从循环流化床锅炉中排出的高温炉渣会经过冷渣机进行热量回收后再排出,但是现有的冷渣机出渣口距离输渣皮带具有一定的高度落差,在正常运行时,炉渣下落到输渣皮带上后,会导致冷渣机出渣口出现大量扬尘,现场粉尘逸散,严重影响了作业环境。

技术实现要素:

4.为了克服上述现有技术中的缺陷,为此,本实用新型提供一种冷渣机用扬尘治理装置。本实用新型具有吸收扬尘,防止环保污染的优点。

5.为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

6.一种冷渣机用扬尘治理装置,包括与循环流化床锅炉下渣管连接的冷渣机,还包括置于冷渣机下方且用于输送冷渣机冷却的炉渣的输渣皮带,该装置包括沿冷渣机冷却的炉渣下落的方向设置且用于输送炉渣至输渣皮带的出渣管,出渣管与罩设在输渣皮带上的密封围板连接,密封围板上方设有吸尘罩,吸尘罩通过连接管道与带有负压的循环流化床锅炉的尾部烟道连接。

7.优选的,密封围板由3mm厚的不锈钢制成,密封围板的高度为20cm。

8.优选的,出渣管的出渣口延伸至密封围板内,且出渣管的出渣口距离输渣皮带的高度为10cm。

9.优选的,密封围板上远离出渣管的一端开设有直径30cm的出尘孔,密封围板通过出尘孔与吸尘罩连通。

10.优选的,吸尘罩呈喇叭状,吸尘罩进尘口的尺寸大于出尘口的尺寸,吸尘罩的出尘口与连接管道连接。

11.优选的,连接管道为dn200的碳钢管。

12.优选的,连接管道内安装有控制吸尘风量的蝶阀,蝶阀与连接管道相匹配设置。

13.本实用新型的优点在于:

14.本实用新型通过出渣管将冷渣输送至输渣皮带上,再由密封围板集中扬尘,最后由吸尘罩和连接管道输送至循环流化床锅炉的尾部烟道进行收集,消除了冷渣机出渣管四周的扬尘,改善了现场作业环境,避免了环保隐患。

附图说明

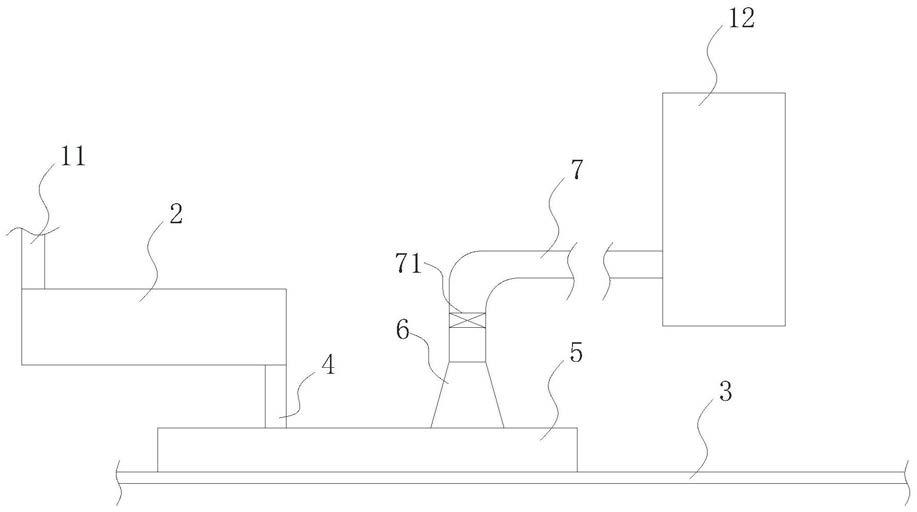

15.图1为本实用新型结构示意图。

16.图中标注符号的含义如下:

17.11-下渣管、12-尾部烟道、2-冷渣机、3-输渣皮带、4-出渣管、5-密封围板、6-吸尘罩、7-连接管道、71-蝶阀。

具体实施方式

18.如图1所示,一种冷渣机用扬尘治理装置,包括与循环流化床锅炉下渣管11连接的冷渣机2,还包括置于冷渣机2下方且用于输送冷渣机2冷却的炉渣的输渣皮带3,该装置包括沿冷渣机2冷却的炉渣下落的方向设置且用于输送炉渣至输渣皮带3的出渣管4,出渣管4与罩设在输渣皮带3上的密封围板5连接,密封围板5上方设有吸尘罩6,吸尘罩6通过连接管道7与带有负压的循环流化床锅炉的尾部烟道12连接。

19.密封围板5由3mm厚的不锈钢制成,密封围板5的高度为20cm,3mm厚的不锈钢板可有效防止密封围板5磨损,同时密封围板5呈倒u形或这有开口的方形,密封围板5底部的两侧与输渣皮带3的支架焊接,使得密封围板5密封围设在输渣皮带3上,确保了密封效果,密封围板5的两端预留有一定的空间方便冷渣通过。

20.出渣管4的出渣口延伸至密封围板5内,且出渣管4的出渣口距离输渣皮带3的高度为10cm。密封围板5上远离出渣管4的一端开设有直径30cm的出尘孔,密封围板5通过出尘孔与吸尘罩6连通。吸尘罩6呈喇叭状,吸尘罩6进尘口的尺寸大于出尘口的尺寸,吸尘罩6的出尘口与连接管道7连接,加强了收尘效果。连接管道7为dn200的碳钢管,连接管道7的转弯位置采用弯头,便于降低阻力,提供扬尘的流动速度。连接管道7内安装有控制吸尘风量的蝶阀71,蝶阀71与连接管道7相匹配设置,蝶阀71的直径为20cm,便于节省空间,且需选取合适位置,方便人员操作。

21.循环流化床锅炉的尾部烟道12内的负压为-1.5kpa,可以有效收集密封围板5内的扬尘。

22.下面结合实施例中的附图对该装置的工作过程进行详细描述。

23.循环流化床锅炉正常运行时,排出的炉渣通过下渣管11输送至冷渣机2,炉渣经冷渣机2冷却后,通过出渣管4下落护送至输渣皮带3,罩设在输渣皮带3上的密封围板5将扬尘集中在密封围板5内,再由循环流化床锅炉的尾部烟道12通过吸尘罩6和连接管道7抽走,扬尘最后经过锅炉除尘设施收集捕捉;目前,此装置在130t/h循环流化床锅炉的扬尘治理上效果较好,达到预期目的。

24.以上仅为本实用新型创造的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型创造,凡在本实用新型创造的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型创造的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1