一种均匀出热的远红外电暖器的制作方法

1.本实用新型涉及电暖器领域,具体涉及一种均匀出热的远红外电暖器。

背景技术:

2.目前,电暖器设有红外线发热管及反射罩,红外线发热管能够以红外线的方式向外辐射热能,反射罩用于将红外线发热管向后射出的红外线向前反射,市面上的电暖器普遍设有两条竖立设置的红外线发热管,为了使两条红外线发热管的热辐射达到一定的左右方向上的宽度范围,于是设置两条红外线发热管具有一定的距离,但是两条红外线发热管中间的位置的正前方却有热辐射强度较低的区域,导致电暖器出热不均匀,而假设将两条红外线发热管相对移近设置,就会造成电暖器的总热辐射宽度范围变窄,为了适应市场需求而保留电暖器的外形尺寸设置的前提下,如何使得电暖器既可以保留具有原本的热辐射宽度范围,又可以使电暖器的出热均匀,是一个急需解决的技术难题。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种均匀出热的远红外电暖器,它的热量输出较为均匀。

4.本实用新型的目的是通过下述技术方案实现的。

5.本实用新型公开的均匀出热的远红外电暖器,包括外壳,所述外壳内设有发热组件,其中,所述发热组件包括反射罩,所述反射罩形成有两个主反射板部,两个所述主反射板部之间设有副反射板部,所述副反射板部的左右两端分别与对应的所述主反射板部连成一体,所述发热组件包括主红外线发热管及副红外线发热管,所述主红外线发热管平行于所述副红外线发热管,所述主红外线发热管设置在对应的所述主反射板部的焦点位置上,所述副红外线发热管设置在所述副反射板部的焦点位置上,所述副红外线发热管位于所述主红外线发热管的前侧。

6.优选地,所述反射罩的上下两端分别对应设有端盖,所述反射罩的上下两端边缘分别分布形成有端齿板,所述端盖形成有插槽,所述端齿板分别与对应的所述插槽适配连接。

7.优选地,所述反射罩的后侧设有线架,所述线架包括平板部,所述平板部的左右两端分别形成有线槽部,所述线槽部平行于所述主红外线发热管,所述线槽部的槽壁上形成有用于夹持导线的夹片。

8.优选地,所述副反射板部分别与对应的所述主反射板部围成有背槽,所述线槽部设置在对应的所述背槽内。

9.优选地,本实用新型的电暖器还包括摇头底座,所述摇头底座与所述外壳连接。

10.本实用新型与现有技术相比较,其有益效果是:通过设置反射罩形成有两个主反射板部,两个主反射板部之间设有副反射板部,副反射板部的左右两端分别与对应的主反射板部连成一体,发热组件包括主红外线发热管及副红外线发热管,主红外线发热管平行

于副红外线发热管,主红外线发热管设置在对应的主反射板部的焦点位置上,副红外线发热管设置在副反射板部的焦点位置上,副红外线发热管位于主红外线发热管的前侧,使得本实用新型的电暖器的热量输出较为均匀。

附图说明

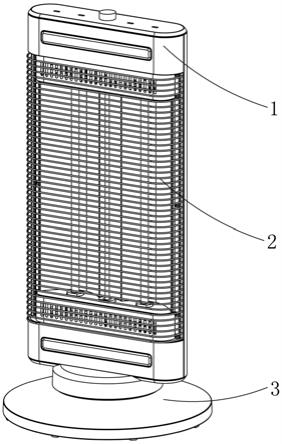

11.图1为本实用新型的电暖器的正面立体结构示意图。

12.图2为移去了网罩的本实用新型的电暖器的立体结构示意图。

13.图3为本实用新型的电暖器的分解示意图。

14.图4为本实用新型的发热组件的背面立体结构示意图。

15.图5为依据图4的分解示意图。

16.图6为本实用新型的发热组件的剖视结构示意图。

17.图7为本实用新型的反射罩的正面立体结构示意图。

18.图8为本实用新型的线架的局部立体结构示意图。

19.图9为本实用新型的线架的局部立体结构示意图。

20.标号说明:1-外壳;2-网罩;3-摇头底座;4-发热组件;41-反射罩;4101-端齿板;411-主反射板部;412-副反射板部;413-背槽;42-主红外线发热管;43-副红外线发热管;44-端盖;4401-插槽;45-线架;451-平板部;452-线槽部;4521-夹片。

具体实施方式

21.下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

22.本实用新型的均匀出热的远红外电暖器,如图1至图3所示,包括外壳1,外壳1内设有发热组件4,发热组件4的对应前方设有网罩2。

23.如图2和图3所示,发热组件4包括反射罩41,如图7所示,反射罩41形成有两个主反射板部411,两个主反射板部411之间设有副反射板部412,副反射板部412的左右两端分别与对应的主反射板部411连成一体,也可以理解为,副反射板部412设于两个并排设置的主反射板部411的交汇处;如图2所示,发热组件4包括主红外线发热管42及副红外线发热管43,主红外线发热管42平行于副红外线发热管43,主红外线发热管42及副红外线发热管43都为竖立设置,如图6所示,主红外线发热管42设置在对应的主反射板部411的焦点位置上,换句话说,主红外线发热管42的数量设为两条,副红外线发热管43设置在副反射板部412的焦点位置上,主反射板部411及副反射板部412的截面都呈抛物线状,副红外线发热管43位于主红外线发热管42的前侧,也就是说,当人站在发热组件4的正前方时,副红外线发热管43比主红外线发热管42更靠近人体一些。副红外线发热管43和主红外线发热管42都可以采用现有技术的碳纤维发热管,与传统的发热管相比,由于碳纤维发热管的能量发射方式是以远红外线辐射为主,而且碳纤维发热管发射的可见光占比相对较小,因而碳纤维发热管具有不刺眼且取暖效果好的优点;副红外线发热管43的额定输出功率小于主红外线发热管42的额定输出功率。图6中的虚线示意地展示了副红外线发热管43及主红外线发热管42的向前方射出的红外线,通过设置上述的副红外线发热管43,使得本实用新型的电暖器可以在保留原主红外线发热管42位置设定的前提下,两条主红外线发热管42中间位置的对应前方区域得到了副红外线发热管43的热量输出补充,使得本实用新型的电暖器的热量输出较

为均匀,从而使本实用新型的电暖器的使用效果更好;由于副红外线发热管43位于主红外线发热管42的前侧,如图6所示,一方面可以使主反射板部411可以保留有较为完整的抛物线反射结构,另一方面,也可以使输出功率较相对较小的副红外线发热管43更靠近人体一些,使得副红外线发热管43作为补充热量输出的效果更好。

24.进一步地,如图4和图5所示,反射罩41的上下两端分别对应设有端盖44,端盖44可以通过现有技术的钣金工艺制作,如图7所示,反射罩41的上下两端边缘分别分布形成有端齿板4101,如图9所示,端盖44形成有插槽4401,如图4所示,端齿板4101分别与对应的插槽4401适配连接,具体是可以在端盖44上通过激光切割工艺加工形成位置和形状与对应的端齿板4101适配的插槽4401,插槽4401为贯穿端盖44设置,上述的连接结构便于装配,而且端盖44对反射罩41的曲线形状具有定位作用,避免反射罩41在长期使用过程中出现变形现象。副红外线发热管43的上下两端及主红外线发热管42的上下两端分别对应穿过端盖44。

25.进一步地,如图4及图8所示,反射罩41的后侧设有线架45,线架45包括平板部451,平板部451的左右两端分别形成有线槽部452,线槽部452平行于主红外线发热管42。线架45可以通过现有技术的钣金工艺制作,平板部451的上下两端可以分别通过对应的螺钉与对应的端盖44固定连接;通过设置线槽部452,使得分别与副红外线发热管43及主红外线发热管42连接的导线可以通过线槽部452方便布线。如图8所示,线槽部452的槽壁上形成有用于夹持导线的夹片4521,夹片4521具体可以是在线架45折弯成型之前通过激光切割线槽部452的槽壁而形成,夹片4521的一端悬空设置,夹片4521相对应的另一端与线槽部452的槽壁相连,于是在导线铺藏于线槽部452的槽底之后,可以用手掰弯夹片4521,使得夹片4521将导线夹在线槽部452的槽底,从而避免导线脱出。

26.进一步地,如图7所示,副反射板部412分别与对应的主反射板部411围成有背槽413,也就是说,背槽413形成在副反射板部412与对应的主反射板部411的连接处,背槽413位于反射罩41的背面,如图4和图6所示,线槽部452设置在对应的背槽413内,于是有利于使发热组件4的结构紧凑。

27.进一步地,如图1所示,本实用新型的电暖器还包括摇头底座3,摇头底座3与外壳1连接。摇头底座3为现有技术,摇头底座3设有电机、曲柄及连杆,上述的电机驱动连接上述的曲柄,上述的连杆的一端与上述的曲柄连接,上述的连杆相对应的另一端与外壳1的底部连接,外壳1与摇头底座3转动连接,于是当上述的电机运转时,上述的电机带动上述的曲柄旋转,上述的曲柄带动上述的连杆往返摇晃移动,于是外壳1就能够在水平面内摇头摆动,从而使得本实用新型的电暖器具有较大的供暖范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1