一种高温土壤储能模块的制作方法

1.本实用新型涉及能源储存技术领域,具体涉及一种高温土壤储能模块。

背景技术:

2.随着世界经济的快速发展,能源的消耗量日益增加的同时带来的能源问题也逐渐凸显,我国采暖地区大多以化石燃料为主进行供暖,其能耗约占建筑总能耗65%。而传统的工业废热或者建筑余废热往往利用率较低,室内供热往往无法不利用这部分热能,造成能量的流失。传统工矿企业利用工业废热往往是进行热能循环利用,但是一旦面临生产中止的情况时,尾热无法有效利用,只能排出,造成资源和能量的浪费。同时,企业也没有较好的热能储存手段,即使将热能进行储存,也需要较高成本的设备,实际的经济效益不高。

3.另外由于土壤比热较小、导热系数低、传热速率慢,开发更高储能效率的反季节地下储能供暖系统,做到夏季产生的热能、生产预热等被储存用于冬季供暖,实现能源的高效利用,在节能与环保方面有一定的意义。

4.目前土壤储能主要是在低温储能领域的应用,通常从土壤中提取的温度在50℃以下,热量品质低,无法直接用于冬季供热,需通过热泵对其温度进行提升;高温储能领域目前主要是通过熔盐作为热量载体,利用熔盐的显热来实现储能,但受限于熔盐的价格昂贵、结晶后堵塞管路难以清理等问题,暂未广泛应用。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种提高土壤换热速率的高温土壤储能模块。

6.本实用新型为达到上述目的,具体通过以下技术方案得以实现的:

7.一种高温土壤储能模块,包括至少两组竖向设置在土壤层并延伸至地下恒温层的井体,井体内竖向设置外井管,外井管下端封闭,其内部竖向设置储能柱;外井管与井体内壁之间、外井管与储能柱外壁之间均具有中空层,中空层上部填充设置保温隔热套管,保温隔热套管顶部与土壤表层平齐并实现中空层与外部密封;储能柱为内部竖向至少开设有一组u型换热道,换热道内部充满载热介质,所述载热介质为450℃以上的高温气体。

8.进一步地,储能柱为多层具有独立换热道的蜂窝状单元和底部的连通单元竖向叠摞而成,同一组换热道在连通单元内连通。

9.进一步地,储能柱采用耐温至少800℃的储能材料,导热系数不小于0.5w/m

·

k,抗压强度至少15mpa。

10.本实用新型的储能模块利用地下土壤储能,在地下土壤增加该多孔储能材料可以提供储热/取热速率。在储热时,外部的产热/集热系统将产生的热量通过换热管中的载热介质传递给储热材料制成的储能柱,一部分热量迅速储存在储热柱中,其余热量通过储热柱传递到周边土壤中储存起来;取热时,土壤及储能柱的温度高,换热管内介质温度低,利用温差实现自然传热,储能柱中储存的热量迅速传递给换热管中的载热介质,同时土壤中的热量源源不断的从周边向井中心传递。

11.本实用新型结合利用地下天然土壤作为储能体,可形成储能井体群,解决了土壤导热系数低、传热速率慢等问题,同时利用了土壤巨大的储能空间;可实现规模化、提高储能效率、降低储能成本、环保无污染,同时利用井群储能的整体能源损失率低,最终达到热平衡。相比传统的单井储能具有明显优势。本技术方案采用耐高温储能材料替代一部分土壤,提高传热速率,同时该储能材料耐高温性能好,实现了高、中、低温多种温度区间的储能需求。

附图说明

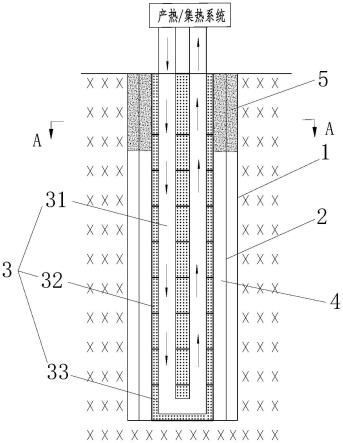

12.图1为本实用新型的整体结构示意图;

13.图2为图1中a-a截面结构示意图;

14.图3为本实用新型储能模块在实施例的温区布置示意图。

15.图中,1-井体;2-外井管;3-储能柱;31-换热道;4-中空层;5-保温隔热套管;6-换热管路。

具体实施方式

16.以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明。

17.如图1至图3所示,本实用新型的一种高温土壤储能模块,包括至少两组竖向设置在土壤层并延伸至地下恒温层的井体1,井体1内竖向设置外井管2,外井管2下端封闭,其内部竖向设置储能柱3;储能柱采用耐高温储能材料,耐温至少为800℃。

18.外井管2与井体1内壁之间、外井管2与储能柱3外壁之间均具有中空层4,中空层4上部填充设置保温隔热套管5,保温隔热套管5顶部与土壤表层平齐并实现中空层4与外部密封。

19.储能柱3为内部竖向至少开设有一组u型换热道31,换热道31内部充满载热介质,载热介质为450℃以上的高温气体。储能柱3的换热道31直接与气体的载热介质进行接触换热,没有液体介质渗漏问题,换热效率也大大提高。优选的,载热介质为耐温至少600℃的高温空气、蒸汽或二氧化碳气体。采用耐600℃以上的高温空气、蒸汽或二氧化碳等可载高品质热的稳定气体(不发生物理或化学反应),可实现600℃以上长期、稳定工作。

20.优选的,储能柱3为多层具有独立换热道的蜂窝状单元32和底部的连通单元33叠摞而成,同一组换热道31在连通单元内连通。底部的连通单元33为u型连通,实现气体载热介质储热、取热等一系列循环过程。

21.在本实用新型中,储能柱优选采用耐温至少800℃的储能材料,导热系数不小于0.5w/m

·

k,抗压强度至少15mpa。优选现有的固体高温储能材料,要求导热性好,热交换能力强,导热系数应不小于0.5w/m

·

k;高比热,比热越大,其蓄热能力越强;抗压强度高,下部储能材料需承受很大的压力,应选择抗压强度高的材料,常温下抗压强度至少应在15mpa以上;良好的抗热震性,高温下强度和热稳定性好。本实用新型利用井群储能,相邻井体之间优选的间距根据项目地地质条件、储/取热温度及周期,经过详细热力学计算得出,相较单井储能,井群中任一单井的储/取热量及储/取热功率均显著增大,取热效率高,取热速率快。具体实施可如图3所示,高温土壤储能模块的布置形式:“中心+环形”布置,亦或是矩阵式布置,如:多重矩阵等,包括中间的高温井(存热,≥450℃)、高温井外周的中温井(存热,

≥250℃;取热,≥80℃)、中温井外周的低温井(存热,≥125℃;取热,≤80℃)和低温井外周的固温井(取热,≤80℃;全温域监测),分别形成高温区、中温区、保温区和散热区。

22.井间距(密度)控制因素:

23.a)储/取周期:高温土壤储能井群适用于高温区、大温差的周期性运行模式,其储能时长与取能时长共同构成了“存/取”周期;

24.b)周期热量:特定存/取周期下的存入及取出的分别热量;

25.c)依据:依据周期热量在周期内的井下环境中传导及扩散的速度及范围设计设置井间距、布置密度、数量、范围;

26.d)原则:高品质热的存在范围,控制在“中温区”内;周期内存/取的热波动,控制在“保温区”内;大跨度周期中所散布的热量,在散温区内全程检测并反馈;

27.e)计算:依项目地地质探测实况,综合考虑成本因素,套用热力学标准计算方法及相关公式进行计算。

28.具体影响因素在方案中考量情况为现有储能计算的常规设计思路。

29.本实用新型中的具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1