用于山谷型填埋场的雨污分流系统的制作方法

1.本实用新型有关填埋场雨污分流领域,尤其涉及一种用于山谷型填埋场的雨污分流系统。

背景技术:

2.目前我国应用最广的生活垃圾处理技术是卫生填埋技术,生活垃圾填埋场的选址一般位于山谷地带,即山谷型填埋场。山谷型填埋场最大特点为雨水汇水面积较大,除填埋库区面积外,通常还有比其面积大得多的场外汇水面积,而垃圾渗沥液产生量与填埋场雨水汇水面积有着直接联系,因此填埋场雨污分流系统设计是垃圾填埋场,尤其是多雨地区垃圾填埋场建设的重要组成部分。

3.雨污分流,是一种排水体制,是指将雨水和渗滤液分开,各用一条管道输送,进行排放或后续处理的排污方式。雨污分流便于雨水收集利用和集中管理排放,降低水量对渗滤液的冲击,保证垃圾填埋场的处理效率。

4.生活垃圾填埋场雨污分流目的在于减少垃圾渗沥液产生量,降低填埋场运行费用,保证填埋场稳定运行。生活垃圾填埋场雨污分流系统主要包括两大部分:一是库区外环场雨水导排,通过环场排洪渠来实现;二是库区内雨水收集导排,通过库区雨污分流系统来实现。就目前国内大多数垃圾填埋场运营现状,填埋场库区外环场雨污分流较为明显,而库区内雨污分流效果并不明显,并且山谷型填埋场库区汇水面积过大,造成垃圾渗沥液生成量过大,填埋场建设费用及运行成本过高的问题。

技术实现要素:

5.为了解决上述问题,本实用新型提供一种用于山谷型填埋场的雨污分流系统,山谷型填埋场的底部设置有渗沥液处理层,垃圾堆体形成于渗沥液处理层之上,本实用新型的雨污分流系统包括:

6.防水膜,覆盖在山谷型填埋场的已填埋区域的顶部和未填埋区域的渗沥液处理层上,以将已填埋区域产生的渗沥液与雨水隔离,已填埋区域高于未填埋区域;

7.一个或多个雨水收集管,设置在未填埋区域的渗沥液处理层与防水膜之间,用于将雨水排放至山谷型填埋场之外;

8.一个或多个三通,具有相互连通的第一连接管、第二连接管和第三连接管,其中,第一连接管的外管壁与防水膜密封连接,以使雨水经膜面后进入第一连接管,第二连接管和第三连接管分别与雨水收集管连通。

9.在一些实施方式中,雨污分流系统还包括:泵单元,与雨水收集管连通,用于将雨水收集管中的雨水抽吸至山谷型填埋场之外。

10.在一些实施方式中,雨水收集管,一端延伸至山谷型填埋场之外,以将雨水排放至山谷型填埋场之外。

11.在一些实施方式中,防水膜和三通的材质为高密度聚乙烯。

12.在一些实施方式中,防水膜与第一连接管的外管壁之间通过挤压焊接形成密封连接。

13.在一些实施方式中,第一连接管、第二连接管和第三连接管以及雨水收集管的管径的规格不低于dn200。

14.在一些实施方式中,三通、雨水收集管和防水膜的材质均为高密度聚乙烯。

15.在一些实施方式中,雨污分流系统还包括:法兰接口,与第一连接管的管口连接;法兰,设置为与法兰接口连接,以封闭第一连接管的管口。

16.在一些实施方式中,防水膜的厚度大于等于0.5毫米。

17.在一些实施方式中,渗沥液处理层包括:防渗层;渗沥液收集管,设置在防渗层之上;以及碎石层,覆盖渗沥液收集管。

18.本实用新型的雨污分流系统主要包括防水膜、雨水收集管和三通,易于安装和使用,并且制作成本低廉。在使用过程中,雨水降落至防水膜上后汇集,由三通的一个管口进入三通内,再通过连接的雨水收集管将雨水排放至所述山谷型填埋场之外,避免了因雨期造成的渗滤液量骤增。

附图说明

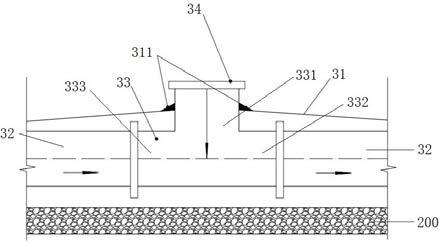

19.图1 本实用新型一实施例的使用示意图;

20.图2 本实用新型一实施例的结构示意图;

21.图3本实用新型一实施例中的渗沥液处理层的结构示意图。

22.附图中的符号说明:

23.100 垃圾堆体;

24.200 渗沥液处理层;

25.21

ꢀꢀ

防渗层;

26.22

ꢀꢀ

渗沥液收集管;

27.23

ꢀꢀ

碎石层;

28.300雨污分流系统;

29.31

ꢀꢀ

防水膜;

30.311 结合位置;

31.32

ꢀꢀ

雨水收集管;

32.33

ꢀꢀ

三通;

33.331 第一连接管;

34.332第二连接管;

35.333 第三连接管;

36.34

ꢀꢀ

法兰。

具体实施方式

37.以下结合附图通过具体实施例来说明本实用新型的技术特点:

38.本实施例提供一种用于山谷型填埋场的雨污分流系统,如图1所示,山谷型填埋场的底部设置有渗沥液处理层200,渗沥液处理层200上设置填埋垃圾堆体。如图1所示,山谷

型填埋场的部分渗沥液处理层200上形成有垃圾堆体100,在本申请实施例中,形成有垃圾堆体的部分被称为已填埋区域,未形成垃圾堆体的部分被称为未填埋区域。垃圾堆体100产生的渗沥液进入渗沥液部分的处理层200,本实施例的雨污分流系统300,设置为收集雨水而避免雨水与渗沥液处理层200中的渗沥液混合而导致渗沥液增加,达到雨污分流的目的。

39.如图1所示,本实施例的雨污分流系统300包括:防水膜31,覆盖在山谷型填埋场的已填埋区域的垃圾堆体100的顶部和未填埋区域的渗沥液处理层200上,以将已填埋区域产生的渗沥液与雨水隔离,如图1所示,已填埋区域高于未填埋区域,从而雨水从已填埋区汇入未填埋区域;一个或多个雨水收集管32,设置在未填埋区域的渗沥液处理层200与防水膜31之间,用于将雨水排放至山谷型填埋场之外;一个或多个三通33,具有相互连通的第一连接管331、第二连接管332和第三连接管333,其中,第一连接管331的外管壁与防水膜31密封连接,以使雨水经防水膜31的表面后进入第一连接管331,第二连接管332和第三连接管333分别与雨水收集管32连通,由此雨水经防水膜31的表面后进入第一连接管331进而进入雨水收集管32。

40.本实用新型的雨污分流系统主要包括防水膜31、雨水收集管32和三通33,易于安装和使用,并且制作成本低廉。在使用过程中,雨水降落至防水膜31上后汇集,由三通33的一个管口进入三通33内,再通过连接的雨水收集管32将雨水排放至所述山谷型填埋场之外,避免了因雨期造成的渗滤液量骤增。

41.为了说明本实用新型的雨污分流系统实现雨水与污水分流的作用效果,图1给出了一个三通33的实施方式,可以看出,第二连接管332与雨水收集管32连接,第三连接管333同样连接雨水收集管(图1中省略),防水膜31覆盖于垃圾填埋场的已填埋区域的垃圾堆体100上以及未填埋区域,雨水降落至防水膜31上后汇集,由三通33的第一连接管331的管口进入三通33内,通过第二连接管332和第三连接管333连接的雨水收集管32将雨水排放至所述山谷型填埋场之外。

42.在一些实施方式中,第二连接管332和第三连接管333也可以选择其中一个连接雨水收集管,另一个连接一端封闭的雨水收集管,如图1中的第三连接管333可以连接一端封闭的雨水收集管,雨水降落至防水膜31上后汇集,由三通33的第一连接管331的管口进入三通33内,再通过第二连接管332连接的雨水收集管32将雨水排放至所述山谷型填埋场之外。

43.图1仅是示例性的说明,本实用新型不限于此,根据具体实施时垃圾填埋场的垃圾堆积的实际区域,本实用新型还可以设置多个三通,该些三通之间通过连接雨水收集管相互连通形成具有多个雨水进入口以及多个雨水排放路径的雨污分流系统。

44.在一些实施方式中,雨水收集管32的一端延伸至所述山谷型填埋场之外,以将雨水排放至所述山谷型填埋场之外。

45.在一些实施方式中,本发明的雨污分流系统300还包括泵单元(图未示),其与雨水收集管32连通,用于将雨水收集管32中的雨水抽吸至山谷型填埋场之外。

46.在一些实施方式中,防水膜31和三通33的材质为高密度聚乙烯。

47.在一些实施方式中,防水膜31与第一连接管331的外管壁之间通过挤压焊接形成密封连接,防水膜31与第一连接管331的外管壁之间的结合位置311如图2所示。

48.在一些实施方式中,三通33的第一连接管331、第二连接管332和第三连接管333以及雨水收集管32的管径的规格不低于dn200。

49.在一些实施方式中,三通33、雨水收集管32和防水膜31的材质均为高密度聚乙烯。

50.在一些实施方式中,参考图2所示,本实用新型的雨污分流系统300还包括:法兰接口34,与第一连接管331的管口连接;法兰(图中未示出),设置为与法兰接口34连接,以封闭第一连接管331的管口,当本实用新型的雨污分流系统不需要使用时,封闭法兰接口34能够防止填埋物进入三通33和雨水收集管32造成堵塞。

51.在一些实施方式中,本实用新型的雨污分流系统中使300用的防水膜的厚31度大于等于0.5毫米。

52.在一些实施方式中,如图3所示,渗沥液处理层200包括:防渗层21,用于防止渗沥液向下渗透;渗沥液收集管22,设置在防渗层21之上,用于渗沥液的流通;以及碎石层23,覆盖渗沥液收集管22,进而将液收集管22包裹在碎石之中,可选地,渗沥液收集管22为开孔管,垃圾堆体中的渗沥液流经碎石层23后通过开孔进入渗沥液收集管22中。

53.以上仅为本实用新型所列举的较佳实施例,并非用以限制本实用新型的保护范围,所属技术领域中的普通技术人员运用本实用新型所作的等效修饰或变化,均同理应属于本实用新型的专利保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1