一种水下清污系统的制作方法

1.本实用新型涉及一种水下清淤系统,特别涉及一种水下清污系统,该水下清污系统主要针对水利工程中水下沟渠、暗渠的淤泥进行清理。

背景技术:

2.水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程,水是人类生产和生活必不可少的宝贵资源,但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要,只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪涝灾害,并进行水量的调节和分配,以满足人民生活和生产对水资源的需要。

3.在水利工程中,经常会存在水下暗渠或暗涵,其暗涵(渠)的宽度一般5-12米,高度:8-12米;由于流水过程中造成土壤迁移,水流长期经过暗涵(渠),沙泥或者污物便会沉积在暗涵(渠)中,除此之外还会存在混凝土块、青苔和一些水下植被,长期的积累其淤泥厚度达到1-5米;淤泥的堆积便会影响水流,如果常年未进行清淤作业,便会出现施淤堵塞严重,导致水利设施储水、行洪能力不足,以至工厂停产、城市内涝、农业干旱、洪涝等事故灾害频发。

4.由于水利工程的特殊性,其暗涵(渠)内的淤泥清清理过程中不能停止水流,是处于流水状态下进行,水的流速小于1米/秒,相当于是在动态水的状态下进行清污。而现在技术中的地水下清淤设备包括多种式样的水下挖泥船,如抓斗式、耙吸式、冲吸式、绞吸式等等,还有利用人工清淤或者水下机器人进行清淤的方式;现有的这些清淤方式不仅清淤效率低,劳动强度大,而且在进行清淤过程中对水下淤泥的扰动都比较大,经常会将淤泥混入流水中跟着流水进入下游,进入下游的淤泥流入下游的水利工程设施,便会导致水利工程设施的堵塞,从而增加水利工程设施清污困难。而且由于水利工程的流水渠道都是人工修建的,其四周都是混凝土结构,在清淤过程中如果对混凝土结构造成破坏也会影响水利工程的正常运行;所以对于水利工程中水下暗渠清淤要求是需要移动至渠道外,不得推移至渠道内下游;且清淤过程中不得破坏暗涵(渠)四周的混凝土结构,但是现有的清淤设备都无法达到上述要求。

5.除此之外,水下清理的淤泥还需要输送至渠道外到指定的装载船、岸边码头、运输车等相应设备上进行后期处理;由于地下暗渠水位比较深度,淤泥输送距离较长,再加上很多淤泥的浓度较高,在进行淤泥输送过程中经常会出现输送管道堵塞,导致淤泥无法输出;遇到此种情况,便需要潜水员进入水中进行疏通和维修,其成本较高。而且清淤过程中,由于淤泥的分布不均,经常会出现清淤机空转的情况,无法始终保持与淤泥接触,无法连续进行淤泥的清除工作,降低清淤效率。

技术实现要素:

6.本实用新型针对背景技术中存在的问题提供了一种水下清污系统,该清污系统在清理过程中可以防止淤泥进入下游,并且可以将淤泥破碎成便于输送,防止输送管道的堵

塞,整个系统在清淤过程中可以始终保持与淤泥接触,实现持续清理过程,保证清淤效果。

7.为了达到上述技术目的,本实用新型提供了一种水下清污系统,所述水下清污系统包括防逃逸的淤泥收集装置、淤泥破碎装置、吸泥装置和污泥输送装置;

8.所述防逃逸的淤泥收集装置包括一侧开设有进泥口的收集仓、置于收集仓进泥口的旋切机构和置于旋切机构上方的刮泥板,所述刮泥板的长度与进泥口的长度相等,其一长边与进泥口上边缘铰链连接;所述旋切机构包括转轴、旋切马达和分布在转轴上的弧形削泥刀片,所述转轴的两端转动安装在进泥口,弧形削泥刀片的长度与进泥口的长度相匹配,旋切机构旋转直径等于或大于进泥口的宽度;

9.所述淤泥破碎装置包括两根平行设置在收集仓内的挤压螺杆,两根挤压螺杆之间形成的淤泥挤压通道;所述吸泥装置包括吸泥管和吸泥泵,所述吸泥管的进口端与收集仓密封连通,吸泥泵置于吸泥管的进口;

10.所述污泥输送装置包括支撑框架、架设在支撑框架上的高压输送管、设置在支撑框架底部的行走机构、安装在高压输送管上的螺杆搅拌机,所述高压输送管与吸泥管连通。

11.本发明较优的技术方案:所述清污系统还包括控制系统,所述控制系统包括水面操作装置、控制模块、无线通讯模块、分散安装在水下行走机构及其密封装置周围的多个摄像头和分别安装在挤压螺杆、吸泥泵和各个螺杆搅拌机的进口的多个泥水传感器,多个摄像头和多个泥水传感器的信号输出端均与控制模块的信号输入端连接,所述控制模块的信号输出端分别与旋切马达、挤压螺杆、吸泥泵、螺杆搅拌机、高压气泵和行走机构的控制端连接,控制模块通过无线通讯模块与水面操作装置通讯连接。

12.本发明较优的技术方案:所述水下清污系统设有两个或两个以上的污泥输送装置,两个或两个以上的污泥输送装置之间通过输送软管连接,最末端污泥输送装置通过输送软管与外界污泥处理设备连通;临近吸泥装置的第一个污泥输送装置的底部设有行走机构,其它污泥输送装置的支撑框架底部设有第一行走轮;相邻两个污泥输送装置之间的输送软管长度为20~30m,并在两个相邻输送装置之间的输送软管下方分散设有多个浮箱,每个浮箱的底部设有第二行走轮,输送软管固定在浮箱上。

13.本发明较优的技术方案:所述弧形削泥刀片设有两个,对称设置在转轴上,所述刮泥板的长度延伸至转轴的位置,并在正常状态下向下搭设在转轴上。

14.本发明较优的技术方案:在污泥输送装置的高压输送管设有高压气泵,所述高压气泵位于螺杆搅拌机出泥端的高压输送管上。

15.本发明较优的技术方案:所述吸泥管和高压输送管为硬质支撑管。

16.本发明较优的技术方案:所述行走机构为双向履带式行走机构,并配套设有电动或液压马达和蓄电池。

17.本实用新型中的清淤系统包括防逃逸的淤泥收集装置、淤泥破碎装置、吸泥管和污泥输送装置,所述淤泥收集装置包括一侧开口的收集仓、置于收集仓敞口面的旋切机构和置于旋切机构上方的刮泥板,所述刮泥板铰链安装在收集仓敞口面的长边缘,所述旋切机构包括转轴和对称分布在转轴上的两块弧形削泥刀片,两弧形削泥刀片的弧形面朝向淤泥,通过削泥刀片的弧形面与淤泥接触并将淤泥刮到削泥刀片的板面上,通过转轴转动,将覆有淤泥的削泥刀片转至刮泥板的位置,并通过刮泥板将削泥刀片上的沾覆的淤泥刮下并掉落到收集仓内;所述淤泥破碎装置包括两根平行设置在收集仓的螺杆,两根螺杆之间形

成淤泥挤压通道,收集仓内的淤泥经过螺杆挤压破碎吸泥管;所述吸泥管的管口与收集仓密封连通,且管口正对淤泥挤压通道的出口端,并在吸泥管的管口设有污泥泵,可以使管口形成负压,加快淤泥的输送;所述污泥输送装置包括支撑架、履带式行走机构、与吸泥管连通的淤泥输送管和设置在输送管上的输送螺杆和高压气管,污泥输送装置能够加快淤泥的输送,使淤泥能够通畅的进入输送软管中,并通过输送软管输送到外接的淤泥干燥设备;履带式行走机构可以使整个系统始终处于前进状态,保证旋切机构能够始终与淤泥接触,实现淤泥的切割收集,输送螺杆可以对淤泥进行搅拌,再加上高压气泵始终向输送管内打入高压气,与淤泥混合使淤泥能够快速打散,便于输送,避免淤泥输送过程中出现堆积堵塞;本实用新型中的软管下方设有浮力箱,并在浮力箱的底部设有行走轮,可以避免软管与地面接触出现磨损。

18.本实用新型中的旋切机构、挤压螺杆、输送螺杆均通过电机控制,并设置远程智能操控系统,智能操控系统对旋切机构、挤压螺杆、输送螺杆、高压打气泵、污泥泵、行走机构进行控制;其智能控制系统设置手动遥控操作面板,进行操控。

19.本实用新型在清淤过程中不会对淤泥进行搅拌,防止了淤泥扩散到下游,并通过对淤泥的破碎、搅拌以及打高压气混合降低淤泥的浓度,避免淤泥在输送过程中出现堆积,保证了淤泥清除的通常,提高了淤泥清除效率;而且整个过程中能够连续实现清污的过程,保证清淤效果。

附图说明

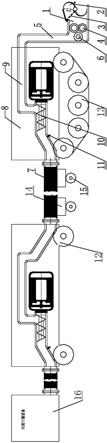

20.图1是本实用新型的结构示意图;

21.图2是本实用新型的淤泥收集装置结构示意图;

22.图3是本实用新型的旋切机构的示意图;

23.图4是本发明的控制原理图。

24.图中:1—收集仓,2—旋切机构,200—转轴,202—旋切马达,201—弧形削泥刀片,3—刮泥板。4—挤压螺杆,5—吸泥管,6—吸泥泵,7—输送软管,8—支撑框架,9—高压输送管,10—螺杆搅拌机,11—高压气泵,12—第一行走轮,13—行走机构,14—浮箱,15—第二行走轮,16—外界污泥处理设备。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。附图1至图4均为实施例的附图,采用简化的方式绘制,仅用于清晰、简洁地说明本实用新型实施例的目的。以下对在附图中的展现的技术方案为本实用新型的实施例的具体方案,并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

26.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

27.在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,“设置”、“连接”等术语应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

28.实施例提供了一种水下清污系统,如图1至图3所示,所述水下清污系统包括防逃逸的淤泥收集装置、淤泥破碎装置、吸泥装置和污泥输送装置;所述防逃逸的淤泥收集装置包括一侧开设有进泥口的收集仓1、置于收集仓1进泥口的旋切机构2和置于旋切机构2上方的刮泥板3,所述刮泥板3的长度与进泥口的长度相等,其一长边与进泥口上边缘铰链连接;所述旋切机构2包括转轴200、旋切马达202和分布在转轴200上的弧形削泥刀片201,所述弧形削泥刀片201设有两个,对称设置在转轴200上,所述转轴200的两端转动安装在进泥口,弧形削泥刀片201的长度与进泥口的长度相匹配,旋切机构2旋转直径等于或大于进泥口的宽度,所述刮泥板3的长度延伸至转轴200的位置,并在正常状态下向下搭设在转轴200上。所述淤泥破碎装置包括两根平行设置在收集仓1内的挤压螺杆4,两根挤压螺杆4之间形成的淤泥挤压通道;所述吸泥装置包括吸泥管5和吸泥泵6,所述吸泥管5的进口端与收集仓1密封连通,吸泥泵6置于吸泥管5的进口。

29.实施例提供了一种水下清污系统,如图1至图3所示,所述污泥输送装置包括输送软管7和一个或两个或两个以上的污泥输送机构,两个或两个以上的污泥输送机构之间通过输送软管7连接,最末端污泥输送机构通过输送软管7与外界污泥处理设备连通;相邻两个污泥输送机构之间的输送软管7长度为20~30m,并在两个相邻输送机构之间的输送软管7下方分散设有多个浮箱14,每个浮箱14的底部设有第二行走轮15,输送软管7固定在浮箱14上。所述污泥输送机构包括支撑框架8、架设在支撑框架8上的高压输送管9、安装在高压输送管9上的螺杆搅拌机10和高压气泵11,临近吸泥装置的第一个污泥输送机构的高压输送管9直接与吸泥管5连通,并在第一个污泥输送机构的支撑框架8底部设有行走机构13,其它污泥输送机构的支撑框架8底部设有第一行走轮12。所述高压气泵11位于螺杆搅拌机10出泥端的高压输送管9上。所述行走机构13为双向履带式行走机构,并配套设有电动或液压马达和蓄电池。所述吸泥管5和高压输送管9为硬质支撑管。

30.实施例中的水下清污系统,还包括控制系统;如图4所示,所述控制系统包括水面操作装置、水下处理系统、水下摄像头和泥水传感器,所述水面操作装置包括显示屏和操作面板,通过无线通讯模块接收水下处理系统中控制模块接收并处理的信号,方便远程控制水下处理系统;所述水下中央处理系统密封固定安装在收集仓内,中央处理系统内包括信号连接的控制模块和无线通讯模块,控制模块用于对水下摄像头和泥水传感器上传信息进行接收处理,并通过无线通讯模块传送到水面操作装置,然后对旋切马达202、挤压螺杆4、吸泥泵6、螺杆搅拌机10、高压气泵11和行走机构13进行控制;所述水下摄像头设有多个,分散安装在水下行走机构及其密封装置周围用于监控水下清污系统四周障碍物环境和淤泥堆积情况,并将监控信息传送到中央处理系统的控制模块;所述泥水传感设有多个,分别安装在挤压螺杆、吸泥泵和各个螺杆搅拌机的进口,用于传感淤泥吸入集中度,并浆信号传送给中央处理系统的控制模块。

31.本实用新型的使用方法,具体步骤如下:

32.(1)将组装好的防逃逸的淤泥收集装置、淤泥破碎装置、吸泥装置和带有自动行走机构的第一个污泥输送机构安装至待清理的淤泥附近,其淤泥收集装置的旋切机构2接触堆积的淤泥堆,并根据淤泥输送长度通过输送软管7连接多个带有行走轮的污泥输送机构,每段输送软管7长度20~30m,并在每段输送软管7的下方分散设置多个带有行走轮的浮箱14,将输送软管7固定在浮箱14上,最末端输送软管连接外部的污泥干燥处理设备;

33.(2)安装好水下清污系统后,开启清污系统,其旋切机构2和第一节污泥输送机构的行走机构开始工作,行走机构带动整个装置始终向前推进,确保旋切机构2的弧形削泥刀片201与淤泥接触,并刮下淤泥,沾覆有淤泥的弧形削泥刀片201旋转至刮泥板3的位置,在刮泥板3的作用下刮落至收集仓1;

34.(3)淤泥在收集仓1内堆积,并达到挤压螺杆4的高度时,挤压螺杆4和吸泥泵6同时工作,提供负压将淤泥吸入挤压螺杆4形成的挤压通道内,淤泥被挤压螺杆4挤压破碎,并通过吸泥泵6吸入吸泥管,然后输送至第一个污泥输送装置的高压输送管内;

35.(4)污泥通过高压输送管进入螺杆搅拌机10,此时螺杆搅拌机10开始工作,对污泥进行搅拌,并推出螺杆搅拌机10,在污泥推出螺杆搅拌机10后,高压气泵11向高压输送管内打入高压气,高压气泵11与污泥混合使结块的污泥被打散送至输送软管内,并由输送软管输送至下一个污泥输送机构内;

36.(5)经过多个污泥输送机构的输送和处理,污泥通过输送软管进入外界的污泥干燥处理设备。

37.以上所述,只是本实用新型的一个实施例,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1