一种改善顺直河道水质及修复生态的系统及方法

1.本发明涉及一种涉及河道水体生态修复领域,特别涉及一种改善顺直河道水质及修复生态的系统及方法。

背景技术:

2.目前,为了节约土地资源,加速城市化建设进程,人们对河流通常采用裁弯取直的措施。由于顺直河道的流速缓慢,水体更换周期长,污染物扩散与自净能力不足,当大量点源和非点源污染物排入顺直河道中,单一的河流形态会降低污染物扩散能力,破坏河道的生物栖息地环境(生境),进而导致河流生态多样性降低,河流的自然生态系统退化。为了满足保护环境和亲近自然的需求,需要对顺直河流进行生态修复,使其恢复多样的河流形态,提高河流自净能力与纳污容量,成为水流多样且生境良好的河流。

3.河流形态多样化是提高河流自净能力、创造河流生物生境的基础。生态功能良好的河流生物群落多样性高,物质循环能力强,具有较强的自净能力与纳污容量,能有效缓冲径流污水对水体的污染。因此,进行河流形态优化设计,探究河流生态修复技术,是提高河流自净能力与纳污容量,强化河流生态功能的有效手段。在河流形态优化设计时,河流横向结构和纵向形态设计应该相互交叉进行。研究表明,在河流中修建丁坝和深潭-浅滩序列能够显著地增加流速、水深的多样化,有利于恢复河道的蜿蜒形态,提高河流形态的多样性,进而可以提高生境的多样性,为鱼类等大型底栖动物的生存提供适宜的场所,对河流生态系统的修复有良好的作用,对水环境的保护和治理具有重要的理论与现实意义。

4.在顺直河道中简单地构建丁坝或深槽-浅滩序列,虽然对生态修复具有积极意义,但对水质地改善效果并不明显。

技术实现要素:

5.本发明为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种改善顺直河道水质及修复生态的系统及方法。

6.本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种改善顺直河道水质及修复生态的系统,包括:一端位于河岸一端伸入河道内的丁坝,位于河道岸边的浅滩,及位于河道内且临近河岸的深潭;丁坝从上至下依次包括顶层、中间层和底层;丁坝的顶层包括生态毯,在生态毯上种植有挺水植物,丁坝的中间层包括填料层,丁坝的底层包括砾石层;在浅滩上设有砾石堆;在深潭种植有沉水植物。

7.进一步地,浅滩及丁坝的一端位于顺直河道的一侧河岸,深潭临近顺直河道的另一侧河岸;深潭中心与丁坝中心之间的距离为河道宽度的0.2至0.8倍。

8.进一步地,浅滩砾石堆和丁坝砾石层高度相等,并高出河底10-50cm;深潭底部低于河底25-40cm。

9.进一步地,填料层包括吸附层和反硝化层;吸附层用于吸附水中的氮磷;反硝化层用于吸附反硝化细菌并利用反硝化细菌将硝态氮转化为氮气。

10.进一步地,吸附层、反硝化层、砾石层所占体积比为1.5:1.5:1。

11.进一步地,吸附层由绿沸石和煤渣混合铺设而成,绿沸石和煤渣的粒径为5-10mm。

12.进一步地,反硝化层的填充物质包括陶粒,陶粒的粒径为5-8mm。

13.进一步地,丁坝的斜面坡度为0.3:1-0.5:1。

14.进一步地,沉水植物的种植密度为30株/m2;挺水植物的种植铺设密度为45株/m2。

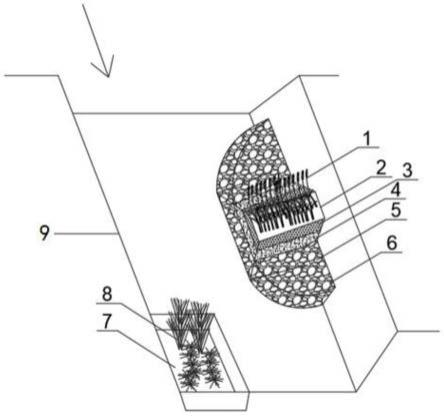

15.本发明还提供了一种改善顺直河道水质及修复生态的方法,设置:一端位于河岸一端伸入河道内的丁坝,位于河道岸边的浅滩,及位于河道内且临近河岸的深潭;丁坝从上至下依次设置顶层、中间层和底层;丁坝的顶层设置生态毯,在生态毯上种植挺水植物,丁坝的中间层设置填料层,丁坝的底层设置砾石层;在浅滩上设置砾石堆;在深潭种植沉水植物。

16.本发明具有的优点和积极效果是:本发明的一种改善顺直河道水质及修复生态的系统通过构建丁坝-深潭-浅滩的组合,改变了河流的形态结构,提高了顺直河道中水流的复杂性和多样性,并在植物、填料和微生物的作用下对污染物进行拦截净化,有效地去除了河道水体中的氮磷。本发明的这种改善顺直河道水质及修复生态的系统不仅在水动力和水质改善方面取得显著效果,而且在观赏方面和生态系统修复方面取得重大进步。同时提高了对河道水质的改善效果,也为水生动植物提供了丰富多样的栖息环境。

附图说明

17.图1是本发明的一种改善顺直河道水质及修复生态的系统结构示意图。

18.图中:1-挺水植物,2-生态毯,3-吸附层,4-反硝化层,5-砾石层,6-砾石堆,7-深潭,8-沉水植物,9-河岸。

19.箭头方向为水流方向。

具体实施方式

20.为能进一步了解本发明的发明内容、特点及功效,兹列举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

21.请参见图1,一种改善顺直河道水质及修复生态的系统,包括:一端位于河岸9一端伸入河道内的丁坝,位于河道岸边的浅滩,及位于河道内且临近河岸9的深潭7;丁坝从上至下依次包括顶层、中间层和底层;丁坝的顶层包括生态毯2,在生态毯2上种植有挺水植物1,丁坝的中间层包括填料层,丁坝的底层包括砾石层5;在浅滩上设有砾石堆6;在深潭7种植有沉水植物8。

22.生态毯是河道、湖岸、水库等边坡防冲刷专用材料,是由土工织物与混合草种布等配套养护材料在专用设备下复合一体的被状型材。可铺设于丁坝顶部及边坡,草种发芽,植物强韧的草根与土工织物、边坡三者紧密结合成整体,以控制水力侵蚀、土壤流失,达到抗冲刷,耐流速的目的,加筋植生布耐流速可达4m/s;同时植物的生长可以达到较好的景观效果和生态修复功能;还河道、湖岸于自然。

23.优选地,丁坝的斜面坡度可为0.3:1-0.5:1。

24.本发明将丁坝与深槽-浅滩序列与配合设计,构建了一种丁坝-深潭7-浅滩组合,使其同时具有水质改善与生态修复的双重效益。丁坝可以改变河流的横向结构,缩小河道

过水断面,改变局部区域的水流方向,并提高了水流流速。丁坝顶部的生态毯2上种植鸢尾、香蒲、菖蒲、千屈菜等挺水植物1,可以富集水体中的n、p等营养元素,减少水流对河岸9的冲刷,起到一定的护岸作用,同时提升景观效果。丁坝底部的砾石层5孔隙率低,结构稳定,且内部形成厌氧环境,促进反硝化菌在砾石表面附着生长,也能够促进河道中含氮污染物的降解。深潭7和浅滩可以改变河流的纵向结构,在附近形成了缓流水域,增加了河道水深和流速的多样性。丁坝两侧的砾石堆6构成浅滩,可以去除水中的较大的悬浮物质,防止丁坝内侧填料层堵塞,并在砾石表面生物膜的作用下,可以除去水中部分污染物。

25.进一步地,浅滩及丁坝的一端可位于顺直河道的一侧河岸9,深潭7可临近顺直河道的另一侧河岸9;深潭7中心与丁坝中心之间的距离可为河道宽度的0.2至0.8倍。

26.优选地,浅滩砾石堆6和丁坝砾石层5高度可相等,并可高出河底10-50cm;深潭7底部可低于河底25-40cm。

27.优选地,填料层可包括吸附层3和反硝化层4;吸附层3可用于吸附水中的氮磷;反硝化层4可用于吸附反硝化细菌并利用反硝化细菌将硝态氮转化为氮气。

28.优选地,吸附层3、反硝化层4、砾石层5所占体积比可为1.5:1.5:1。

29.优选地,吸附层3可由绿沸石和煤渣混合铺设而成,绿沸石和煤渣的粒径可为5-10mm。

30.优选地,反硝化层4的填充物质可包括陶粒,陶粒的粒径可为5-8mm。

31.优选地,填料层可由生态石笼进行装填。

32.将丁坝中部的填料层分为两层,可由生态石笼等进行装填,吸附层3可由绿沸石和煤渣混合铺设而成,对水中的氮磷具有较强的吸附性能,另外河道中的天然菌种如硝化细菌、氨化细菌和聚磷菌等,在随水流流动的过程中附着在绿沸石表面形成生物膜,进一步降低水中氮磷的含量;反硝化层4主要由陶粒填充构成,陶粒对反硝化细菌具有较强的吸附性,利用反硝化细菌将硝态氮转化为氮气,以达到除氮的目的。

33.优选地,沉水植物8的种植密度可为30株/m2;挺水植物1的种植铺设密度可为45株/m2。

34.优选地,在生态毯2上种植的挺水植物1可包括以下一种或几种植物的组合:鸢尾、香蒲、菖蒲、千屈菜。生态毯2上种植的挺水植物1可以通过根系吸收水中的氮磷,且具有一定的景观作用,有利于生态系统的修复。

35.优选地,在深潭7种植的沉水植物8可包括以下一种或几种植物的组合:苦草、金鱼藻、狐尾藻。深潭7中种植苦草、金鱼藻、狐尾藻等沉水植物8,不仅可以去除水中较小的悬浮物质,而且会进一步吸收水体中的营养物质,同时有利于鱼类的生存繁衍,形成良好的生态系统。

36.本发明还提供了一种改善顺直河道水质及修复生态的方法,设置:一端位于河岸9一端伸入河道内的丁坝,位于河道岸边的浅滩,及位于河道内且临近河岸9的深潭7;丁坝从上至下依次设置顶层、中间层和底层;丁坝的顶层设置生态毯2,在生态毯2上种植挺水植物1,丁坝的中间层设置填料层,丁坝的底层设置砾石层5;在浅滩上设置砾石堆6;在深潭7种植沉水植物8。

37.下面以本发明的一个优选实施例来进一步说明本发明的结构、工作流程及工作原理:

38.为了提高丁坝和深潭7-浅滩序列对河流水质的改善效果,本发明提出了一种改善顺直河道水质及修复生态的系统,此系统一种改善顺直河道水质及修复生态的系统,其特征在于,包括:一端位于河岸9一端伸入河道内的丁坝,位于河道岸边的浅滩,及位于河道内且临近河岸9的深潭7;丁坝从上至下依次包括顶层、中间层和底层;丁坝的顶层包括生态毯2,在生态毯2上种植有挺水植物1,丁坝的中间层包括填料层,丁坝的底层包括砾石层5;在浅滩上设有砾石堆6;在深潭7种植有沉水植物8。

39.一种改善顺直河道水质及修复生态的方法,该方法包括如下步骤:

40.首先在顺直河道的一侧河岸9构建丁坝和浅滩,丁坝的斜面坡度为0.3:1-0.5:1;挺水植物1的种植铺设密度为45株/m2;吸附层3、反硝化层4、砾石层5所占体积比为1.5:1.5:1,其中吸附层3中绿沸石和煤渣的粒径为5-10mm,反硝化层4中陶粒的粒径为5-8mm;底部的丁坝砾石层5和浅滩砾石堆6粒径10-15cm;浅滩砾石堆6和丁坝砾石层5相同,并高出河底10-50cm。其次在顺直河道的另一侧河岸9构建深潭7,深潭7中心与丁坝中心之间的距离可为河道宽度的0.2至0.8倍,且深潭7底部低于河底25-40cm;沉水植物8的种植密度为30株/m2。

41.河水首先经过高度为10-50cm粒径为10-15cm的浅滩砾石堆6,对水中的悬浮物质和污染物进行初步的截留,并且有效减缓了水体的流速,保证了生态丁坝系统的净化作用,同时初步改变了水流的纵向结构;(2)随后河水流经坡度为0.3:1-0.5:1的丁坝,河流的断面收缩且横向结构发生改变。丁坝顶部的生态毯2上具有种植密度为45株/m2的鸢尾、香蒲、菖蒲、千屈菜等挺水植物1,中部由上至下依次设置绿沸石和煤渣的混合吸附层3、陶粒反硝化层4,底部设置砾石层5。其中绿沸石和煤渣的粒径为5-10mm,陶粒的粒径为5-8mm,砾石的粒径为10-15cm。在绿沸石和煤渣、陶粒、砾石的表面和内部孔隙均附着微生物,因此在植物-填料-微生物的协同作用下可以有效去除水体中n、p等富营养元素。生态毯2上种植的挺水植物1可以通过根系吸收水中的氮磷,且具有一定的景观作用,有利于生态系统的修复。煤渣和绿沸石的混合吸附层3主要是吸附水体中的氮磷并且在好氧硝化细菌的作用下将氨氮转化为硝酸盐类物质用于植物生长。陶粒反硝化层4主要在厌氧反硝化细菌的作用下将水中的硝酸盐转化为氮气,彻底去除水中的氮;(3)最后河水经过另一侧河岸9的深潭7,深潭7中心与丁坝中心之间的距离可为河道宽度的0.2至0.8倍,且深潭7低于河底25-40cm,深潭7中具有种植密度为30株/m2的苦草、金鱼藻、狐尾藻等沉水植物8。河水进入深潭7,水流的纵向结构发生了改变,且流速变缓,在沉水植物8的作用下,可以进一步去除水中的悬浮物质和营养物质,为鱼类和其他水生动植物的生存繁衍提供了良好的栖息地环境,有利于生态系统的修复。

42.以上所述的实施例仅用于说明本发明的技术思想及特点,其目的在于使本领域内的技术人员能够理解本发明的内容并据以实施,不能仅以本实施例来限定本发明的发明范围,即凡本发明所揭示的精神所作的同等变化或修饰,仍落在本发明的发明范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1