喷嘴装置的制作方法

[0001]

本发明涉及喷射流体的喷嘴装置。

背景技术:

[0002]

以往,作为喷射液体或气体等流体的装置,例如有下述专利文献1记载的喷嘴装置。该喷嘴装置是在收容于缸体的活塞上安装喷嘴而成的装置,通过使活塞工作,从而喷嘴前后移动。即,空气使活塞在缸体内前进并且使喷嘴露出,直接从喷嘴喷射该空气。另一方面,当空气的供给停止时,利用弹簧使活塞后退,并且使喷嘴返回到原来的位置。

[0003]

现有技术文献

[0004]

专利文献

[0005]

专利文献1:日本特开平6-343907号公报

技术实现要素:

[0006]

发明要解决的课题

[0007]

但是,上述喷嘴装置在空气推压活塞时,空气从喷嘴泄漏而使得推压活塞的压力下降,所以空气的利用效率较差。假如为了维持推压活塞的压力而增大气泵的容量的情况下,由于成为大型的气泵,所以设置的空间的选择、重量的增加、价格的上升等成为问题。在流体为液体时,这一情况也同样如此。

[0008]

本发明鉴于这样的实际情况而提出。即,其目的在于提供能够不依赖于泵的规格而提高流体的利用效率的喷嘴装置。

[0009]

用于解决课题的手段

[0010]

为了达成上述目的,本发明的喷嘴装置的特征在于,具有:主体部,所述主体部安装于车身,并具有作为流体的流路的主体侧流路部;以及可动喷嘴部,所述可动喷嘴部收容于所述主体部,通过流体而从喷射口收容于所述主体部的不使用位置向所述喷射口从所述主体部露出的使用位置移动,在形成于所述可动喷嘴部并与所述主体侧流路部相连的喷嘴侧流路部形成有流体接收部,所述流体接收部随着朝向比下游侧靠外侧的位置而朝向该可动喷嘴部向使用位置移动的方向倾斜。

[0011]

本发明的喷嘴装置的特征在于,所述流体接收部形成于所述喷嘴侧流路部中的、面向所述主体侧流路部的下游端部的位置,在所述流体接收部与所述下游端部之间形成有空间。

[0012]

本发明的喷嘴装置的特征在于,所述可动喷嘴部具有从所述流体接收部向上游侧延伸并且配置在所述主体侧流路部的外侧的周壁部。

[0013]

本发明的喷嘴装置的特征在于,所述主体侧流路部的下游端部具有流体引导部,所述流体引导部随着朝向比上游侧靠外侧的位置而朝向所述可动喷嘴部向使用位置移动的方向倾斜。

[0014]

本发明的喷嘴装置的特征在于,被收容的所述喷射口由所述主体部闭塞。

[0015]

本发明的喷嘴装置的特征在于,流体具有气味。

[0016]

本发明的喷嘴装置的特征在于,所述主体部具有:收容有所述可动喷嘴部的收容空间;下游侧向所述收容空间突出的所述主体侧流路部;以及露出面部,所述露出面部形成有与所述主体侧流路部配置在同轴上的孔,并在车身的被喷射流体的一侧露出,所述可动喷嘴部具有形成在所述喷嘴侧流路部的外周的支承板部,所述喷射口形成于所述喷嘴侧流路部的侧面,在所述收容空间中,在所述露出面部与所述支承板部之间,具备使所述可动喷嘴部移动的第一弹性构件及夹在该露出面部与该支承板部之间的第二弹性构件。

[0017]

本发明的喷嘴装置的特征在于,流体是空气。

[0018]

发明的效果

[0019]

本发明的喷嘴装置具有:主体部,所述主体部安装于车身,并具有作为流体的流路的主体侧流路部;以及可动喷嘴部,所述可动喷嘴部收容于该主体部,通过流体而从喷射口收容于主体部的不使用位置向喷射口从主体部露出的使用位置移动,在形成于可动喷嘴部并与主体侧流路部相连的喷嘴侧流路部形成有流体接收部,所述流体接收部随着朝向比下游侧靠外侧的位置而朝向该可动喷嘴部向使用位置移动的方向倾斜。即,由于流体接收部朝向可动喷嘴部向使用位置移动的方向凹陷,所以流体流入流体接收部。可动喷嘴部在流体接收部处由流体的压力推压,并向使用位置移动。因此,能够使流体的利用效率提高。由于这一情况不依赖于泵的规格,所以不影响泵的大小、重量、价格。

[0020]

本发明的喷嘴装置的流体接收部形成于喷嘴侧流路部中的、面向主体侧流路部的下游端部的位置,在流体接收部与下游端部之间形成有空间。即,流体接收部形成于可动喷嘴部中的、接近主体部且比较上游侧的位置。通过该结构,流体流入流体接收部,可动喷嘴部从比较上游侧由流体的压力推压。因此,能够使可动喷嘴部容易地移动。并且,流体通过流入空间而升压,所以能够利用上升后的压力使可动喷嘴部容易地移动。

[0021]

本发明的喷嘴装置的可动喷嘴部具有从流体接收部向上游侧延伸并且配置在主体侧流路部的外侧的周壁部。即,通过由周壁部包围主体侧流路部的外周,从而能够抑制流体从主体侧流路部的下游端部向外侧泄漏。

[0022]

本发明的喷嘴装置的主体侧流路部的下游端部具有随着朝向比上游侧靠外侧的位置而朝向可动喷嘴部向使用位置移动的方向倾斜的流体引导部。即,流体由于附壁效应而使得流路变化,沿着流体引导部流动并被引导至流体接收部。因此,能够使流体接收部处的压力上升而适当地推压可动喷嘴部。

[0023]

本发明的喷嘴装置为被收容的喷射口由主体部闭塞的结构。通过该结构,由于在喷射口闭塞的状态下供给流体,所以流体不从喷射口泄漏,在流路中升压。因此,能够使流体的利用效率提高。

[0024]

本发明的喷嘴装置的流体具有气味。即,通过向车内喷射具有气味的流体,从而能够根据气味的种类向驾驶员、同乘者提供各种刺激。

[0025]

本发明的喷嘴装置的主体部具有:收容有可动喷嘴部的收容空间;下游侧向收容空间突出的主体侧流路部;以及露出面部,所述露出面部形成有与主体侧流路部配置在同轴上的孔,并在车身的被喷射流体的一侧露出,可动喷嘴部具有形成在喷嘴侧流路部的外周的支承板部,喷射口形成于所述喷嘴侧流路部的侧面,在收容空间中,在露出面部与支承板部之间,具备使可动喷嘴部移动的第一弹性构件及夹在该露出面部与该支承板部之间的

第二弹性构件。通过该结构,当流体通过主体侧流路部流入流体接收部时,流体不从喷射口泄漏而在流路中升压,可动喷嘴部由流体的压力推压而向使用位置移动。此时,第二弹性构件夹在露出面部与支承板部之间,从而能够抑制露出面部与支承板部的接触音,并且将主体部与可动喷嘴部的间隙密封。另一方面,当流体的供给停止时,通过利用第一弹性构件的复原力推压支承板部,从而能够使可动喷嘴部返回到不使用位置。

[0026]

本发明的喷嘴装置的流体是空气。因此,能够在干燥的环境中产生上述效果。

附图说明

[0027]

图1(a)、(b)分解地示出本发明的第一实施方式的喷嘴装置,图1(a)是分解立体图,图1(b)是分解剖视立体图。

[0028]

图2(a)、(b)、(c)示出本发明的第一实施方式的喷嘴装置中可动喷嘴部配置在不使用位置的状态,图2(a)是俯视图,图2(b)是立体图,图2(c)是侧视图,图2(d)是仰视图。

[0029]

图3(a)、(b)、(c)、(d)示出本发明的第一实施方式的喷嘴装置中可动喷嘴部配置在使用位置的状态,图3(a)是俯视图,图3(b)是立体图,图3(c)是侧视图,图3(d)是仰视图。

[0030]

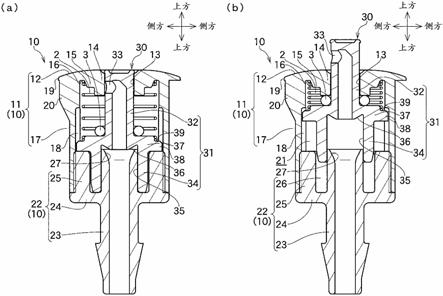

图4(a)、(b)放大示出本发明的第一实施方式的喷嘴装置的截面,图4(a)是图2(a)的ii-a截面,是可动喷嘴部配置在不使用位置的状态下的剖视放大图,图4(b)是图3(a)的iii-a截面,是可动喷嘴部配置在使用位置的状态下的剖视放大图。

[0031]

图5(a)、(b)、(c)是放大本发明的其他实施方式的喷嘴装置的主要部分的图,图5(a)是第二实施方式的喷嘴装置的主要部分放大剖视图,图5(b)是第三实施方式的喷嘴装置的主要部分放大剖视图,图5(c)是第四实施方式的喷嘴装置的主要部分放大剖视图。

具体实施方式

[0032]

以下,基于附图说明本发明的第一实施方式的喷嘴装置。图1(a)、(b)分解地示出喷嘴装置1,图2(a)、(b)、(c)、(d)及图3(a)、(b)、(c)、(d)示出组装的状态下的喷嘴装置1,图4(a)、(b)放大示出喷嘴装置1的截面。

[0033]

如图1(a)、(b)所示,喷嘴装置1具有:由合体的两个构件构成并在内侧的收容空间21中收容各构件的主体部10、收容在该主体部10的收容空间21中的可动喷嘴部30以及配置在该可动喷嘴部30与主体部10之间的作为第一弹性构件的螺旋弹簧2及作为第二弹性构件的o形环3。如图2(a)、(b)、(c)、(d)及图3(a)、(b)、(c)、(d)所示,通过组装各构件而形成的喷嘴装置1例如在主体部10的一部分嵌入汽车的车身(省略图示)的状态下被搭载。在此,车身不仅包括各种灯、相机等外饰,也包括仪表板、控制台等内饰。即,通过将从喷嘴装置1喷射的空气吹到车身的各位置,从而吹走附着在灯或相机等的表面上的水滴或异物,另外,通过从仪表盘或控制台吹出具有气味的空气,从而向驾驶员、同乘者提供各种刺激。在第一实施方式中喷射空气,但从喷嘴装置1喷射的流体也可以是液体。在该情况下,喷到灯或相机等的表面上的液体例如是水、药液、洗涤剂等,从仪表盘或控制台吹出的液体是微细的雾状的微粒。并且,喷嘴装置1能够进行流体的选择,每次根据用途选择液体或空气的任一种。

[0034]

此外,在以下的说明中,在可动喷嘴部1移动的方向上,将从喷射口33收容于主体部10的不使用位置(参照图2(c)及图4(a))朝向喷射口33从主体部10露出的使用位置(参照图3(c)及图4(b))的方向设为上方,将从不使用位置朝向使用位置的方向设为下方,将与上

下方向正交的方向设为侧方(参照图4(a)、(b))。空气的流路从下方朝向上方。

[0035]

如图1(a)、(b)所示,主体部10由主体第一构件11和主体第二构件22构成。主体第一构件11具有在车身的被喷射空气的一侧露出的圆板状的露出面部12和与该露出面部12连接并位于在车身上被嵌入的一侧的圆筒状的外周部17。露出面部12在中心形成有孔13。露出面部12的下表面侧形成有在孔13的周围突出的圆环状的密封突出部14。密封突出部14的外周形成有台阶部15,该台阶部15的外周形成有圆环状的主体槽部16。外周部17在内侧形成有多个引导槽部18。引导槽部18呈在上下方向上延伸的直线状,并在外周部17的圆周方向上等间隔地配置。在露出面部12与外周部17连接的位置,露出面部12在比外周部17靠侧方的位置伸出并形成有环状的凸缘部19。凸缘19与外周部17之间形成有肋20。

[0036]

主体第二构件22具有:作为空气的流路的主体侧流路部23、形成在该主体侧流路部23的外周的圆环状的底部24以及从该底部24的圆周缘向上方突出的圆筒状的内周部25。主体侧流路部23配置在底部24的中心,上侧的一部分从底部24向上方突出并且下侧的一部分从底部24向下方突出。主体侧流路部23的上端形成有作为流体引导部的空气引导部27。空气引导部27是主体侧流路部23的上端随着朝向上方而壁厚形成为较薄的部分,是随着朝向外侧而朝向上方倾斜的斜面。主体侧流路部23与内周部25之间形成有成为收容空间21的一部分的收容间隙26。

[0037]

可动喷嘴部30具有作为空气的流路的圆筒状的喷嘴侧流路部31和形成在该喷嘴侧流路部31的外周的圆环状的支承板部37。喷嘴侧流路部31以支承板部37为边界,在上方具有喷嘴下游流路部32,在下方具有喷嘴中间流路部34。喷嘴下游流路部32在上端附近的侧面形成有喷射口33。喷嘴中间流路部34的内侧为周壁部35,喷嘴中间流路部34的直径形成为比喷嘴下游流路部32的直径大。喷嘴下游流路部32的下端且喷嘴中间流路部34的上端形成有作为流体接收部的空气接收部36。空气接收部36呈以喷嘴下游流路部32为中心的圆环状,是随着朝向比喷嘴下游流路部32靠外侧的位置而朝向上方倾斜的斜面。支承板部37在圆周缘上形成有多个引导突出部38。引导突出部38在支承板部37的圆周方向上等间隔地配置。引导突出部38在上表面形成有喷嘴侧槽部39。

[0038]

可动喷嘴部30安装于主体部10的主体第二构件22,o形环3安装于可动喷嘴部30,螺旋弹簧2夹在可动喷嘴部30与主体部10的主体第一构件11之间,主体第一构件11与主体第二构件22组装。详细而言,可动喷嘴部10的喷嘴中间流路部34插入主体第二构件22的主体侧流路部23与内周部25之间并配置于主体第二构件22的收容间隙26。在该状态下,喷嘴中间流路部34的周壁部35从空气接收部36向下方延伸,并且覆盖主体侧流路部23的上部的外侧。

[0039]

o形环3穿过可动喷嘴部30的喷嘴下游流路部32而载置于支承板部37。螺旋弹簧2的下端与可动喷嘴部30的喷嘴侧槽部39卡止。主体第一构件11在将可动喷嘴部30、螺旋弹簧2及o形环3收容于收容空间21的状态下组装于主体第二构件22,主体第一构件11的外周部17安装于主体第二构件22的内周部25的外侧。

[0040]

在收容空间21中,可动喷嘴部30的引导突出部38与外周部17的引导槽部18嵌合。可动喷嘴部30的喷嘴侧流路部31与向收容空间21突出的主体侧流路部23相连,喷嘴下游流路部32穿过露出面部12的孔13。即,主体侧流路部23、喷嘴侧流路部31及孔13配置在同轴上,并形成直线状的流路。可动喷嘴部30的空气接收部36配置在面向作为主体侧流路部23

的上端的空气引导部27的位置,并在空气接收部36与空气引导部27之间形成有空间。

[0041]

螺旋弹簧2的上端与主体第一构件11的主体槽部16卡止。即,螺旋弹簧2夹在露出面部12与支承板部37之间,在压缩的状态下推压支承板部37。

[0042]

如图4(a)所示,通过利用螺旋弹簧2的复原力推压支承板部37,从而将可动喷嘴部30配置在不使用位置。在不使用位置,喷嘴侧流路部31收容于收容空间21,喷嘴侧流路部31的上端与露出面部12的上表面对齐。喷射口33与密封突出部14面对而被堵塞,并由主体部10闭塞。在该状态下,当泵(图示省略)工作并从下方向主体侧流路部23供给空气时,可动喷嘴部30向上方移动。

[0043]

即,空气在通过主体侧流路部23时,在空气引导部27处由于附壁效应(coanda effect)而使得流路变化,沿着空气引导部27流动。空气流入空气接收部36与空气引导部27之间的空间,并被引导至可动喷嘴部30的空气接收部36。空气在空气接收部36处升压,可动喷嘴部30由该压力推压,克服螺旋弹簧2的复原力而向上方移动。当在收纳空间21中空气升压时,由于喷射口33与密封突出部14面对而被堵塞,且主体侧流路部23的上部由喷嘴中间流路部34的周壁部35包围,所以空气不泄漏。

[0044]

当可动喷嘴部30移动时,如图4(b)所示,配置在使用位置。在使用位置,在露出面部12与支承板部37之间螺旋弹簧2压缩,o形环3夹在台阶部15与支承板部37之间。同时,喷嘴下游流路部32的上端从露出面部12突出,喷射口33从密封突出部14偏移并向外部露出。从喷射口33喷射空气。即,空气推出可动喷嘴部30,并且从露出的喷射口33直接喷射。在喷射空气时,露出面部12与支承板部37之间利用o形环3密封,且主体侧流路部23的上部由喷嘴中间流路部34的周壁部35包围,所以空气不会从喷射口33以外泄漏。

[0045]

当停止空气的供给时,通过利用螺旋弹簧2的复原力推压支承板部37,从而可动喷嘴部30向下方移动并返回到不使用位置。

[0046]

如上所述构成喷嘴装置1。接着,说明喷嘴装置1的效果。

[0047]

如上所述,喷嘴装置1在喷嘴下游流路部32的下端且喷嘴中间流路部34的上端形成有空气接收部36(参照图1(a)、(b))。空气接收部36呈以喷嘴下游流路部32为中心的圆环状,是随着朝向比喷嘴下游流路部32靠外侧的位置而朝向上方倾斜的斜面(参照图4(a)、(b))。即,由于空气接收部36向下游侧凹陷,所以空气流入空气接收部36而升压。可动喷嘴部30在空气接收部36处由空气的压力推压,克服螺旋弹簧2的复原力而向使用位置移动。因此,能够使空气的利用效率提高。由于这一情况不依赖于泵的规格,所以不影响泵的大小、重量、价格。

[0048]

喷嘴装置1在主体侧流路部23的上端形成有空气引导部27(参照图1(a)、(b))。空气引导部27是主体侧流路部23的上端随着朝向上方而壁厚形成为较薄的部分,是随着朝向外侧而朝向上方倾斜的斜面(参照图4(a)、(b))。即,空气在通过主体侧流路部23时,在空气引导部27处由于附壁效应(coanda effect)而使得流路变化,沿着空气引导部27流动。空气流入空气接收部36与空气引导部27之间的空间,并被引导至可动喷嘴部30的空气接收部36。因此,能够使空气接收部36处的压力上升而适当地推压可动喷嘴部30。

[0049]

换句话说,由于在空气接收部36与空气引导部27之间形成有空间,所以空气流入该空间并由可动喷嘴部30的空气接收部36引导。因此,能够使空气接收部36处的压力上升而适当地推压可动喷嘴部30,能够使空气的利用效率提高。

[0050]

喷嘴装置1的可动喷嘴部10的喷嘴中间流路部34插入主体第二构件22的主体侧流路部23与内周部25之间并配置于主体第二构件22的收容间隙26(参照图4(a)、(b))。喷嘴中间流路部34的周壁部35从空气接收部36向下方延伸,并且覆盖主体侧流路部23的外侧。即,通过由周壁部35包围主体侧流路部23的外周,从而能够抑制空气从主体侧流路部23的下游端部向外侧泄漏。

[0051]

喷嘴装置1在露出面部12的下表面侧形成有在孔13的周围突出的圆环状的密封突出部14(参照图1(a)、(b))。在不使用位置,喷嘴侧流路部31收容于收容空间21,喷射口33与密封突出部14面对而被堵塞,并由主体部10闭塞(参照图4(a)、(b))。通过该结构,由于在喷射口33闭塞的状态下供给空气,所以空气不从喷射口33泄漏,在流路中升压。因此,能够使空气的利用效率提高。

[0052]

喷嘴装置1喷射具有气味的空气。即,通过从仪表盘或控制台吹出具有气味的空气,从而能够根据气味的种类向驾驶员、同乘者提供各种刺激。气味例如是具有驱除困意的效果的气味、具有放松效果的气味等。

[0053]

在喷嘴装置1中,o形环3穿过可动喷嘴部30的喷嘴下游流路部32而载置于支承板部37(参照图4(a)、(b))。在使用位置,o形环3夹在台阶部15与支承板部37之间。因此,能够抑制露出面部12与支承板部37的接触音,并且在喷射空气时用o形环3密封露出面部12与支承板部37之间。

[0054]

在喷嘴装置1中,螺旋弹簧2的上端与主体第一构件11的主体槽部16卡止,螺旋弹簧2的下端与可动喷嘴部30的喷嘴侧槽部39卡止。即,螺旋弹簧2夹在露出面部12与支承板部37之间,在压缩的状态下推压支承板部37。通过该结构,当停止空气的供给时,通过利用螺旋弹簧2的复原力推压支承板部37,从而能够使可动喷嘴部30向下方移动并返回到不使用位置。

[0055]

接着,基于附图说明本发明的其他实施方式的喷嘴装置。图5(a)、(b)、(c)放大示出第二实施方式至第四实施方式的喷嘴装置201、301、401的主要部分的截面。此外,以下,主要说明与第一实施方式不同的结构,适当省略同样的结构的说明。

[0056]

如图5(a)所示,在第二实施方式的喷嘴装置201中,在喷嘴下游流路部232中的任意位置,形成有空气接收部236。空气接收部236呈以喷嘴侧流路部231为中心的圆环状,是随着朝向外侧而朝向上方倾斜的斜面。通过该结构,空气流入空气接收部36及空气接收部236,可动喷嘴部30在空气接收部36及空气接收部236处由空气的压力推压并向使用位置移动。因此,能够使空气的利用效率提高。此外,在本实施方式中,具有空气接收部36,但作为本实施方式的变形例,也可以是没有空气接收部36而仅具有多个空气接收部236的结构。

[0057]

如图5(b)所示,在第三实施方式的喷嘴装置301中,空气接收部336由随着朝向比喷嘴下游流路部332靠外侧的位置而朝向上方倾斜的斜面和从该倾斜面向侧方延伸的平坦面构成。即使是该结构,也起到与第一实施方式的喷嘴装置1相同的效果。

[0058]

如图5(c)所示,在第四实施方式的喷嘴装置401中,空气接收部436是随着朝向比喷嘴下游流路部432靠外侧的位置而朝向上方倾斜的斜面,凹陷的前端稍微变圆。即使是该结构,也起到与第一实施方式的喷嘴装置1相同的效果。

[0059]

此外,作为上述各实施方式的第一变形例,只要在各空气接收部36、236、336、436与主体侧流路部23的上端之间形成有空间,也可以没有空气引导部27。另外,作为第二变形

例,也可以是如下结构:喷射口形成于可动喷嘴部的上端,且在主体部的孔处具有开闭的盖部。在该情况下,在不使用位置,盖部关闭,在可动喷嘴部向使用位置移动时,喷嘴下游流路部推开盖部,从而喷射口露出。另外,作为第三变形例,使用位置也可以在可动喷嘴部的上端位于比露出面部靠下方的位置的状态下露出喷射口。即,本发明中的使用位置是指能够从喷射口喷射空气的状态,不是指可动喷嘴部相对于主体部的突出程度。另外,作为第四变形例,也可以是如下结构:喷嘴中间流路部是从支承板部向下方延伸的多个棒构件,该棒构件以喷嘴下游流路部为中心在空气接收部的圆周方向上排列。即,周壁部不限于如第一实施方式那样覆盖主体侧流路部的上端的外侧的整体的结构,也可以在圆周方向上部分地中断。

[0060]

以上,详细说明了本发明的实施方式,但本发明不限定于上述实施方式。而且,只要不脱离权利要求书记载的事项,本发明能够进行各种设计变更。

[0061]

附图标记的说明

[0062]

1、201、301、401 喷嘴装置

[0063]

2 螺旋弹簧(第一弹性构件)

[0064]

3 o形环(第二弹性构件)

[0065]

10 主体部

[0066]

11 主体第一构件

[0067]

12 露出面部

[0068]

13 孔

[0069]

14 密封突出部

[0070]

15 台阶部

[0071]

16 主体槽部

[0072]

17 外周部

[0073]

18 引导槽部

[0074]

19 凸缘部

[0075]

20 肋

[0076]

21 收容空间

[0077]

22 主体第二构件

[0078]

23 主体侧流路部

[0079]

24 底部

[0080]

25 内周部

[0081]

26 收容间隙

[0082]

27 空气引导部(流体引导部)

[0083]

30 可动喷嘴部

[0084]

31、231、331、431 喷嘴侧流路部

[0085]

32、232、332、432 喷嘴下游流路部

[0086]

33 喷射口

[0087]

34 喷嘴中间流路部

[0088]

35 周壁部

[0089]

36、236、336、436 空气接收部(流体接收部)

[0090]

37 支承板部

[0091]

38 引导突出部

[0092]

39 喷嘴侧槽部

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1