一种水肥循环利用回收系统及方法与流程

[0001]

本发明涉及水肥循环利用技术领域,具体地说是一种水肥循环利用回收系统及方法。

背景技术:

[0002]

水肥一体化的应用,对农业的发展起到了极大的促进作用。水肥一体化灌溉方式可以提高水肥的利用率,但是水肥并不能全部被农作物吸收,特别是在水资源匮乏的沙漠地区,存在水肥施加后流失的情况。为进一步促进水肥的高效利用,若能够回收未被农作物吸收的水肥,便可以节约珍贵的水肥资源。

技术实现要素:

[0003]

本发明的目的在于提供一种水肥循环利用回收系统及方法,用于实现对水肥的高效利用。

[0004]

本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种水肥循环利用回收系统,其特征是,它包括:

[0005]

渗透单元,它设置在土壤下方实现对水肥的过滤;

[0006]

导水槽,它设置在渗透单元的下方,用于接收穿过渗透单元的水肥;

[0007]

收集罐,它设置在导水槽的下端,导水槽内的水肥在自重下流入收集罐内;

[0008]

储存罐,在储存罐与收集罐之间设有水泵;

[0009]

滴灌单元,它与储存罐连接,滴灌单元设置在土壤上方。

[0010]

进一步地,渗透单元包括自上而下依次设置的沙土层、砂石层、保水层和隔网。

[0011]

进一步地,保水层为海绵。

[0012]

进一步地,导水槽为“]”形结构,在导水槽的第一端设有突沿,在导水槽的第二端设有凹槽,若干导水槽沿同一直线前后依次设置,且相邻的两个导水槽之间,第一个导水槽上的突沿伸入第二个导水槽的凹槽内。

[0013]

进一步地,在收集罐的内壁设有过滤盒,过滤盒位于导水槽的延长线上。

[0014]

进一步地,在收集罐内设有隔板,隔板将收集罐内腔分成上下两个腔体,在上方腔体内设有梯子和挡板,挡板与收集罐内壁围成方形空间,在隔板上设有与方形空间连通的检修口,在收集罐内壁与挡板之间设有盖板。

[0015]

进一步地,滴灌单元包括滴灌带和稳压管,稳压管包括内外设置的内管和外管,在内管的两端与外管之间设有支撑环,内管侧壁为网状,在外管侧壁设有滴灌孔,稳压管设置在滴灌带内侧或与滴灌带连接。

[0016]

进一步地,在滴灌带的两端设有连接环,连接环与稳压管螺纹连接。

[0017]

一种水肥循环利用回收方法,其特征是,它包括以下步骤:

[0018]

(1)通过在土壤下方设置渗透单元实现对未被农作物吸收的水肥的过滤;

[0019]

(2)通过设置在渗透单元下方的导水槽实现对回收的水肥的导流,并使水肥在自

重下由导水槽流入收集罐内;

[0020]

(3)打开收集罐内的紫外灯,对回收的水肥进行消毒;

[0021]

(4)将回收的水肥转移至储存罐内,以备再次施肥时使用。

[0022]

本发明的有益效果是:本发明提供的一种水肥循环利用回收系统及方法,在使用过程中,通过滴灌单元进行滴灌,大部分水肥被农作物吸收,未被吸收的水肥穿过渗透单元落入导水槽内,然后沿导水槽流动至收集罐内,在收集罐内对回收的水肥进行消毒处理后,将其抽至储存罐内,进而实现循环利用。沙土层、砂石层的设置可以实现对水肥的过滤,避免土壤随水肥进入导水槽。保水层的设置,可以起到一定的保水作用,避免水肥过快落入导水槽内导致农作物来不及吸收。稳压管的设置,可以使得滴灌带上各处流出的水肥量一致,进而保证农作物的均匀生长,以实现水肥的高效利用。

附图说明

[0023]

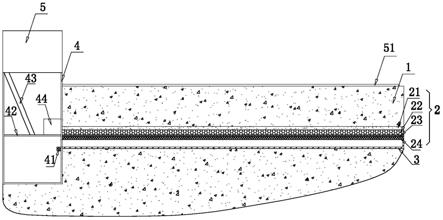

图1为本发明的回收系统的结构示意图;

[0024]

图2为渗透单元的示意图;

[0025]

图3为导水槽的俯视图;

[0026]

图4为隔网的俯视图;

[0027]

图5为收集罐的示意图;

[0028]

图6为滴灌单元与储存罐的示意图;

[0029]

图7为滴灌单元的示意图;

[0030]

图8为稳压管的剖视图;

[0031]

图9为稳压管的轴向示意图;

[0032]

图10为水肥进入稳压管内后的流动示意图;

[0033]

图11为稳压管与滴灌带的连接示意图;

[0034]

图12为图11的剖视图;

[0035]

图13为滴灌带之间连接示意图;

[0036]

图中:1土壤,2渗透单元,21沙土层,22砂石层,23保水层,24隔网,3导水槽,31支撑板,32突沿,33凹槽,4收集罐,41过滤盒,42隔板,421检修口,43梯子,44挡板,45盖板,46侧孔,5储存罐,51滴灌带,52连接环,6稳压管,61外管,62内管,63支撑环,64滴灌孔,65水道。

具体实施方式

[0037]

如图1至图13所示,本发明的回收系统包括渗透单元2、导水槽3、收集罐4、储存罐5和滴灌单元,下面结合附图对本发明进行详细描述。

[0038]

如图1、图2所示,渗透单元包括自上而下依次设置的沙土层21、砂石层22、保水层23和隔网24,沙土层采用沙子铺设,砂石层采用碎石铺设,保水层为海绵,如图4所示,隔网24为金属网。渗透单元的上方为土壤1,农作物在土壤中种植。渗透单元的下方是导水槽3,如图3所示,导水槽为“]”形的金属件,在导水槽的内侧设有若干支撑板31,在导水槽的第一端设有突沿32,在导水槽的第二端设有凹槽33,若干导水槽沿直线前后依次设置,且前侧的导水槽的突沿伸入到后侧导水槽的凹槽内。这样。每相邻的两个导水槽之间前后衔接,为回收的水肥提供流动的通道。位于同一直线上的若干导水槽均处于倾斜状态,这样便于水肥

在自重下由高处向低处流动进而进行收集。施工时,可以先挖出土坑,然后将导水槽放置在土坑内,若干导水槽以矩阵形式排列,然后在导水槽上铺设隔网,在隔网上铺设保水层,在保水层上铺设砂石层,在砂石层上铺设沙土层,最后,在沙土层上放置土壤。渗透单元的厚度不易太大,渗透单元的厚度在5-10cm之间,以避免重量太大导致导水槽的严重变形。导水槽表面应喷漆,以避免导水槽生锈。

[0039]

在导水槽的下端设有收集罐4,如图5所示,收集罐可以为金属材质,也可以采用砖、水泥砌筑而成。在收集罐的侧壁设有侧孔46,侧孔位于导水槽的延长线上,这样导水槽内的水肥可以穿过侧孔进入收集罐内侧。在收集罐的内壁上设有过滤盒41,过滤盒为顶部敞口的长方体结构,过滤盒的底部为网状,杂质(如土颗粒)进入过滤盒内后被过滤盒挡住。在收集罐的内侧设有隔板42,隔板将收集罐的内腔分成上下两部分,其中收集罐下部腔体用于收集回收的水肥,收集罐的上部腔体内设有梯子43,以便于人员进入收集罐内进行必要的作业。在隔板上设有检修口421,检修口的设置使得收集罐上、下腔体连通,通过检修口实现对收集罐下部腔体内的水肥的观察、对过滤盒的维护。在隔板上固定有挡板44,挡板将检修口围起来,以免异物落入收集罐下部腔体内。挡板与收集罐内壁围成方形空间,在该方形空间的顶部设有盖板45,盖板与收集罐侧壁铰接连接,盖板搭在挡板顶部,这样通过盖板实现对检修口上方的方形空间的密封。打开盖板后,可以通过检修口进行作业(取样、消毒等)。

[0040]

在地面上设置有储存罐5,储存罐设置在收集罐的附近,收集罐内回收的水肥经水泵抽取至储存罐内。在收集罐内设置紫外灯,水肥经导水槽进入收集罐内后,在紫外灯的作用下进行消毒,杀灭水肥中的细菌。

[0041]

储存罐内放置水肥,储存罐与滴灌单元连接,通过滴灌单元实现对水肥的施加。如图7所示,滴灌单元包括滴灌带以及设置在滴灌带内侧的稳压管。如图8所示,稳压管6包括内外设置的内管62和外管61、设置在内管和外管之间的支撑环63,外管61和内管62均为金属圆管或塑料圆管,内管的侧壁为网状。支撑环为圆环形结构,支撑环有两个,支撑环设置在内管的两端,支撑环与外管的内壁螺纹连接,支撑环的设置将内管固定在外管内侧且外管与内管同轴线设置,两支撑环实现了对内管的夹持。如图9所示,在外管侧壁设有滴灌孔64,如图10所示,内管与外管之间围成环形的水道65,水肥经稳压管的第一端进入内管内侧,大部分水肥穿过内管后经稳压管的第二端流出。少部分水肥穿过内管侧壁后进入水道,然后穿过滴灌孔流出实现滴灌。

[0042]

为便于滴灌带与稳压管的安装,稳压管还可以设置在滴灌带的外部。如图11、图12所示,在滴灌带的两端设有连接环52,连接环上设有外螺纹。连接环与支撑环螺纹连接在一起,进而实现滴灌带与稳压管的连接。如图13所示,此时滴灌单元包括连续设置的稳压管和滴灌带,这样每相邻的两个稳压管之间设有一根滴灌带,每相邻的两根滴灌带之间设有一个稳压管。

[0043]

本发明的回收系统在使用过程中,通过滴灌单元进行滴灌,大部分水肥被农作物吸收,未被吸收的水肥穿过渗透单元落入导水槽内,然后沿导水槽流动至收集罐内,在收集罐内对回收的水肥进行消毒处理后,将其抽至储存罐内,进而实现循环利用。沙土层、砂石层的设置可以实现对水肥的过滤,避免土壤随水肥进入导水槽。保水层的设置,可以起到一定的保水作用,避免水肥过快落入导水槽内导致农作物来不及吸收。稳压管的设置,可以使

得滴灌带上各处流出的水肥量一致,进而保证农作物的均匀生长。通过检修口,可以向收集罐内加入化学试剂,实现对回收的水肥的消毒。

[0044]

一种水肥循环利用回收方法,包括以下步骤:

[0045]

(1)通过在土壤下方设置渗透单元实现对未被农作物吸收的水肥的过滤;

[0046]

(2)通过设置在渗透单元下方的导水槽实现对回收的水肥的导流,并使水肥在自重下由导水槽流入收集罐内;

[0047]

(3)打开收集罐内的紫外灯,对回收的水肥进行消毒;

[0048]

(4)将回收的水肥转移至储存罐内,以备再次施肥时使用。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1