一种耐火材料加工用的搅拌装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及耐火材料加工设备领域,更具体地说,它涉及一种耐火材料加工用的搅拌装置。

背景技术:

[0002]

耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域,是保证上述产业生产运行和技术发展必不可少的基本材料,在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。

[0003]

莫来石匣钵是匣钵的一种,也属于耐火材料。来石匣钵在钴酸锂、氧化钴、三元材料、石墨负极材料、锂电池正负极材料及各种粉体的烧结过程中,都需要用到莫来石匣钵。同时随着电子产业和通信行业迅速发展的情况下,锆莫来石匣钵有很大的市场需求量。

[0004]

莫来石匣钵生产方法主要包括配料、钵体配制、成型、干燥和烧成,钵体配制过程中,需要用到混料装置(搅拌装置),然而现有搅拌装置虽然可以起到混料作用,但是不具有很好的轮辗、搅拌效果。

[0005]

有鉴于此,本实用新型提供一种耐火材料加工用的搅拌装置。

技术实现要素:

[0006]

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种耐火材料加工用的搅拌装置。

[0007]

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0008]

一种耐火材料加工用的搅拌装置,包括筒体、盖体、传动机构、内筒、底盘和碾轮;

[0009]

所述盖体盖设在所述筒体顶部,所述传动机构安装在所述底盘上且用于带动所述内筒在所述筒体内转动;

[0010]

所述碾轮位于所述内筒内,所述盖体底部固定有支撑板,所述碾轮转动连接在所述支撑板底部且圆周表面与所述内筒底部接触。

[0011]

进一步优选为:所述传动机构包括内齿环、转轴、主动齿轮、从动齿轮和电机;

[0012]

所述电机安装在所述底盘底部中心,所述电机输出轴上固定有主轴,所述主动齿轮固定在所述主轴上且与所述主轴同轴转动,所述主动齿轮、从动齿轮和所述内齿环均位于所述底盘和所述内筒之间;

[0013]

所述内齿环位于所述底盘和所述筒体之间且分别与所述底盘和所述筒体转动连接,所述内齿环内侧为齿面,所述主动齿轮位于所述内齿环中部,所述从动齿轮位于所述内齿环和所述主动齿轮之间且分别与所述内齿环、主动齿轮啮合,所述转轴穿过所述从动齿轮圆心,所述转轴下端固定在所述底盘上,所述内筒固定在所述内齿环上。

[0014]

进一步优选为:所述主轴向上穿过所述内筒且上端固定有与所述主轴同轴转动的第一齿轮,所述第一齿轮转动连接在所述盖体底部;

[0015]

所述盖体底部设置有第二齿轮,所述第二齿轮位于所述第一齿轮侧部且与所述第

一齿轮啮合设置,所述第二齿轮转动连接在所述盖体底部;

[0016]

所述第二齿轮上固定有从动轴,所述从动轴上端固定在所述第二齿轮底部中心,下端固定有转盘,所述转盘上固定有搅拌杆。

[0017]

进一步优选为:所述搅拌杆为倾斜设置且上端固定在所述转盘侧部,下端向所述转盘外侧延伸且与所述内筒底面接触。

[0018]

进一步优选为:所述搅拌杆设置有多个,多个所述搅拌杆沿所述转盘圆周方向等间距设置。

[0019]

进一步优选为:所述盖体上设置有进料口,所述筒体侧部下方设置有出料口,所述内筒侧部开设有用于与所述出料口位置相对应的通孔,以使内筒内的物料通过所述通孔和所述出料口向外排出。

[0020]

进一步优选为:所述碾轮和所述第二齿轮均设置有两个,两个所述碾轮和两个所述第二齿轮分别位于所述主轴的相对两侧,两个所述第二齿轮分别位于两个所述碾轮之间。

[0021]

综上所述,本实用新型具有以下有益效果:工作时,先将待混合的物料通过进料口加入到内筒中,然后启动电机,以使电机带动主轴转动,由于主动齿轮固定在主轴上,且从动齿轮分别啮合在主动齿轮和内齿环上,因此主轴转动时,主动齿轮将带动从动齿轮转动,以带动内齿环在筒体和底盘之间旋转,以使内筒在筒体内转动,从而带动物料转动,以便轮碾和混料。另外,又因为第一齿轮固定在主轴上,第二齿轮啮合设置在第一齿轮上,因此主轴转动时,搅拌杆将绕从动轴转动,实现较好的混料效果。本搅拌装置采用全新设计,只需要一个动力件(电机),就可以起到较好的轮辗、搅拌效果,节能环保,降低了加工成本。

附图说明

[0022]

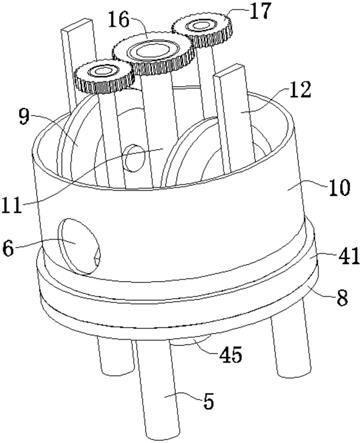

图1是实施例的结构示意图,主要用于体现轮碾搅拌机的外部结构;

[0023]

图2是实施例的剖视示意图,主要用于体现轮碾搅拌机的内部结构;

[0024]

图3是实施例的结构示意图,主要用于体现轮碾搅拌机的内部结构;

[0025]

图4是实施例的结构示意图,主要用于体现传动机构的结构。

[0026]

图中,1、筒体;2、盖体;3、进料口;4、传动机构;41、内齿环;42、转轴;43、主动齿轮;44、从动齿轮;45、电机;5、支腿;6、通孔;7、出料口;8、底盘;9、碾轮;10、内筒;11、主轴;12、支撑板;13、从动轴;14、搅拌杆;15、转盘;16、第一齿轮;17、第二齿轮。

具体实施方式

[0027]

下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

[0028]

实施例:一种耐火材料加工用的搅拌装置,如图1-4所示,包括筒体1、盖体2、传动机构4、内筒10、底盘8和碾轮9。盖体2盖设在筒体1顶部,传动机构4安装在底盘8上且用于带动内筒10在筒体1内转动。传动机构4包括内齿环41、转轴42、主动齿轮43、从动齿轮44和电机45。电机45安装在底盘8底部中心,底盘8底部固定有支腿5,支腿5设置有三个,三个支腿5均布在电机45四周。电机45输出轴上固定有主轴11,主动齿轮43固定在主轴11上且与主轴11同轴转动,优选的,主轴11向上依次穿过底盘8、主动齿轮43和内筒10并延伸到筒体1内。内筒10位于筒体1内部下方且与筒体1内壁接触。

[0029]

参照图1-4,主动齿轮43、从动齿轮44和内齿环41均位于底盘8和内筒10之间。内齿环41位于底盘8和筒体1之间且分别与底盘8和筒体1转动配合,内筒10固定在内齿环41上。优选的,为了让内齿环41稳定的在底盘8和筒体1之间转动,本实用新型可以在筒体1或盖体2上设置用于将筒体1稳定支撑在底面或基础平面上的支撑架,以便于内齿环41转动过程中能带动内筒10转动。内齿环41为圆环状且内侧为齿面,主动齿轮43位于内齿环41中部,从动齿轮44位于内齿环41和主动齿轮43之间且分别与内齿环41、主动齿轮43啮合。优选的,从动齿轮44设置有三个,三个从动齿轮44均布在主动齿轮43四周。转轴42穿过从动齿轮44圆心,转轴42下端固定在底盘8上,上端无线接近内筒10底部。

[0030]

参照图1-4,盖体2上设置有进料口3,进料口3位于盖体2中部一侧。筒体1侧部下方设置有出料口7,内筒10侧部开设有用于与出料口7位置相对应的通孔6,以使内筒10内的物料通过通孔6和出料口7向外排出。碾轮9位于内筒10内,盖体2底部固定有支撑板12,支撑板12为竖直设置且上端固定在盖体2底部,下端延伸至内筒10中。碾轮9转动连接在支撑板12底部且圆周表面与内筒10底部接触,具体的,支撑板12底部固定有连接轴,连接轴穿设在碾轮9中部,以使内筒10绕主轴11旋转过程中,碾轮9绕连接轴转动。优选的,碾轮9位于主轴11和内筒10侧壁之间且碾轮9轴向方向垂直于主轴11轴向方向。

[0031]

参照图1-4,主轴11向上穿过内筒10且上端固定有与主轴11同轴转动的第一齿轮16,第一齿轮16转动连接在盖体2的底部中心。盖体2底部设置有第二齿轮17,第二齿轮17位于第一齿轮16侧部且与第一齿轮16啮合设置,第二齿轮17转动连接在盖体2底部。具体的,盖体2底部固定有第一滑条和第二滑条,第一滑条和第二滑条均为圆形且第一滑条横截面为半椭圆状,第二滑条横截面为t型。第一齿轮16顶部开设有与第一滑条相适配的第一滑槽,第一滑条与第一滑槽滑动配合。第二齿轮17顶部开设有与第二滑条相适配的第二滑槽,第二滑条与第二滑槽滑动配合。

[0032]

参照图1-4,第二齿轮17上固定有从动轴13,从动轴13上端固定在第二齿轮17底部中心,下端固定有转盘15,转盘15上固定有搅拌杆14。搅拌杆14为倾斜设置且上端固定在转盘15侧部,下端向转盘15外侧延伸且与内筒10底面接触。为了起到较好的搅拌效果,优选的,搅拌杆14设置有多个,多个搅拌杆14沿转盘15圆周方向等间距设置。碾轮9和第二齿轮17均设置有两个,两个碾轮9和两个第二齿轮17分别位于主轴11的相对两侧,两个第二齿轮17分别位于两个碾轮9之间。

[0033]

传统轮碾搅拌机在实现轮辗和搅拌合二为一过程中,至少需要用到两个动力件,成本较高且费电。目前市面上也有一些简易轮碾搅拌机,只有一个动力件,但是轮辗、搅拌效果并不好。为此在本实用新型中,轮碾搅拌机采用全新设计,只需要一个动力件(电机45),就可以起到较好的轮辗、搅拌效果。

[0034]

工作过程为:先将待混合的物料通过进料口3加入到内筒10中,然后启动电机45,以使电机45带动主轴11转动,由于主动齿轮43固定在主轴11上,且从动齿轮44分别啮合在主动齿轮43和内齿环41上,因此主轴11转动时,主动齿轮43将带动从动齿轮44转动,以带动内齿环41在筒体1和底盘8之间旋转,以使内筒10在筒体1内转动,从而带动物料转动,以便轮碾和混料。另外,又因为第一齿轮16固定在主轴11上,第二齿轮17啮合设置在第一齿轮16上,因此主轴11转动时,搅拌杆14将绕从动轴13转动,实现较好的混料效果。

[0035]

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于

上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和修饰,这些改进和修饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1