利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法及其装置与流程

1.本发明涉及技术领域,尤其涉及一种利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法及其装置。

背景技术:

2.聚砜(ps)具有许多优异的特性,例如在整个ph范围内的化学惰性、抗压强度、热稳定性(150~170℃)和机械强度(断裂、弯曲、扭转),因此是一种用于制造膜的最流行的合成聚合物材料。近年来,通过聚乙烯吡咯烷酮(pvp)等亲水性添加剂改性的亲水性ps/pvp膜已广泛应用于微滤/超滤、血液透析、血浆分离器、膜式氧合器、细胞培养和生物人工器官等领域。

3.聚合物膜开发和应用的关键因素是对其聚合物形态的控制。膜孔径和膜孔隙率是膜形态的控制因素,可提高膜性能并减少膜污染。pvp作为致孔剂和表面改性剂合成的ps/pvp膜表面孔径调控范围较小。后处理是控制膜形貌以提高ps膜性能的处理方式之一。

4.现有调控ps/pvp膜丝孔径大小的方法主要有热处理和等离子处理。热处理是将ps膜加热至185℃进行后处理,温度升高到185℃,纤维直径开始明显下降,纤维直径的减小会导致膜孔隙率的增加。该方法所需温度较高,且膜孔径大小变化范围较小。

5.等离子处理中,离子体对ps膜的作用类似于氧化蚀刻,使孔隙变得更大,尺寸分布更宽。采取等离子改性的方法可以获得所需孔径的膜。将一片膜放入等离子体反应器中,打开设备,并在几秒钟内获得所需的膜。此外,产生的废物量相当有限(在气相中进行改性)。但该方法所需设备较为复杂,投入成本较高,对于中空纤维膜的后处理较难控制。因此需要探索一种较为方便的膜后处理方法。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明要解决的技术问题在于提供利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法及其装置,在调控聚合物膜孔径大小的同时,不影响其机械性能,且操作方便。

7.本发明一方面提供了一种利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法,采用次氯酸钠溶液对聚合物膜进行后处理。

8.本发明所述调控,是指实现聚合物膜孔变大,具体为通过不同次氯酸钠处理的温度、时间及浓度,实现聚合物膜孔变大的可控性。

9.本发明优选的,所述次氯酸钠溶液为次氯酸钠水溶液,其中次氯酸钠的浓度为50~5000ppm,更优选为250~2000ppm,在本发明的一些具体实施例中,所述次氯酸钠的浓度为50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500或5000ppm,或以上述任意值为上限或下限的范围值。

10.本发明优选的,所述次氯酸钠溶液的ph值大于等于9.5,更优选为11~11.5。

11.本发明中,所述聚合物膜可以为聚砜/聚乙烯吡咯烷酮(ps/pvp)膜,可用于水处理、透析液过滤器、血液透析器等。

12.本发明优选的,所述后处理的温度小于等于40℃,更优选为25~40℃,在本发明的一些具体实施例中,所述后处理的温度为25、30、35或40℃,或以上述任意值为上限或下限的范围值。

13.本发明优选的,所述后处理的时间为0.1~50h,更优选为1~5h。

14.上述利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理的流程图如图1所示。

15.本发明另一方面提供了一种利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的装置,包括:

16.次氯酸钠溶液存放装置、聚砜膜组件和第一管路,以及第二管路和/或第三管路;

17.所述第一管路的一端与次氯酸钠溶液存放装置连接,另一端通过聚砜膜组件底端与聚合物膜内连接,且第一管路上设置有泵;

18.所述第二管路的一端与次氯酸钠溶液存放装置连接,另一端通过聚砜膜组件顶端与聚合物膜内连接;

19.所述第三管路的一端与次氯酸钠溶液存放装置连接,另一端通过聚砜膜组件侧壁与聚合物膜外连接。

20.上述装置的示意图如图2所示。

21.其中,次氯酸钠溶液存放装置用于盛放次氯酸钠溶液。

22.所述聚砜膜组件用于盛放膜丝组。

23.所述第一管路用于将次氯酸钠溶液引入膜丝组膜内。

24.本发明所述的膜内指膜丝内侧的空心孔径部分,即血室。膜外指膜丝的外侧,即透析液室。

25.所述第二管路的作用是使次氯酸钠溶液通过膜内,由聚砜膜组件顶端返回次氯酸钠溶液存放装置。

26.当体系打开第一管路和第二管路时,对于聚砜膜组件的处理在膜内进行,次氯酸钠溶液由膜组孔径的一端流入,从另一端流出。

27.所述第三管路的作用是使次氯酸钠溶液在压力驱动下,从膜内跨膜运动到膜外,由聚砜膜组件侧壁返回次氯酸钠溶液存放装置。

28.当体系打开第一管路和第三管路时,对于聚砜膜组件的处理是由膜内到膜外,次氯酸钠溶液由膜组件的一端流入膜内,在压力驱动下跨膜运动到膜外,并通过第三管路返回次氯酸钠溶液存放装置。

29.当同时设置第一管路、第二管路和第三管路时,可以在管路上设置止水夹,控制次氯酸钠溶液的流向。也可以将第一管路、第二管路和第三管路同时打开,膜内模式、膜内膜外模式同时进行。

30.本发明另一方面提供了一种利用上述装置对聚合物膜进行后处理的方法,包括以下步骤:

31.s1)将聚合物膜安装于聚砜膜组件中,并打开第一管路和第三管路;

32.s2)将次氯酸钠溶液通过第一管路泵入膜内,在压力驱动下跨膜运动到膜外,并通过第三管路返回次氯酸钠溶液存放装置;

33.s3)循环处理后,用纯化水冲洗聚合物膜至无次氯酸钠残留。

34.具体的,首先量取一定量5%~10%的次氯酸钠浓溶液,按比例稀释至浓度为50~5000ppm,用hcl/naoh调节溶液ph至不小于9.5,置于次氯酸钠溶液存放装置中。

35.在本发明的一些具体实施例中,所述次氯酸钠溶液存放装置可以为一般的储存罐等容器,本发明对此并无特殊限定。

36.然后将聚合物膜安装于聚砜膜组件中,将次氯酸钠溶液通过第一管路泵入膜内,通过控制第二管路与第三管路的开关,实现对聚合物膜的后处理。

37.所述泵入过程中,泵速优选为300~1000ml/min,在本发明的一些具体实施例中,所述泵速为300、400、500、600、700、800、900或1000ml/min,或以上述任意值为上限或下限的范围值。

38.本发明优选的,所述步骤s3)具体为:

39.在小于等于40℃条件下,循环0.1~50h后,用纯化水冲洗聚合物膜至无次氯酸钠残留。

40.与现有技术相比,本发明提供了一种利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法,采用次氯酸钠溶液对聚合物膜进行后处理。

41.本发明提供了一种次氯酸钠溶液直接用于处理ps/pvp膜以调控其孔径大小的方法,该方法相比于热处理和等离子后处理,过程简单,不需高温或其他设备等复杂的条件限制,可用于水处理、透析液过滤器、血液透析器等膜丝的后处理。

附图说明

42.图1为本发明提供的利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理的流程图;

43.图2为本发明提供的利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的装置的结构示意图。

具体实施方式

44.为了进一步说明本发明,下面结合实施例对本发明提供的利用次氯酸钠对聚合物膜进行后处理以调控其孔径大小的方法及其装置进行详细描述。

45.实施例1

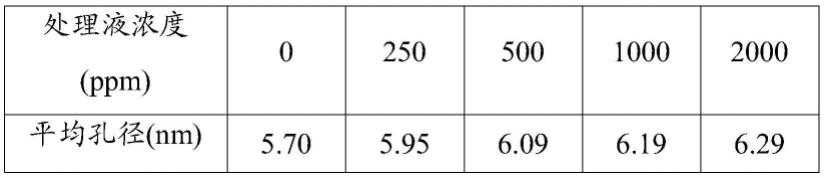

46.分别配制2l的250、500、1000、2000ppm的次氯酸钠溶液(ph分别为10、10.5、11、11.5)。按图2所示实验装置连接好管路及聚砜膜组件,打开第一管路和第二管路,进行预充与排气。将次氯酸钠溶液以700ml/min的泵速泵入聚砜膜组件的血室后,关闭第二管路,使次氯酸钠溶液在压力的驱动下跨膜运动进入透析液室,打开第三管路,通过第三管路回到次氯酸钠溶液存放装置。在25℃下循环1小时后,用纯化水冲洗血室与透析液室,直至无次氯酸钠残留。进行膜孔径测试,结果如表1所示。

47.表1不同浓度次氯酸钠处理后ps/pvp膜平均孔径

[0048][0049]

实施例2

[0050]

将29ml 5%的次氯酸钠溶液溶于1421ml纯化水中,得到1000ppm次氯酸钠水溶液,用naoh调节溶液ph为11.5。按图2所示实验装置连接好管路及聚砜膜组件,打开第一管路和第二管路,进行预充与排气。将1000ppm次氯酸钠溶液以700ml/min的泵速泵入聚砜膜组件的血室后,交替打开第二、第三管路,使次氯酸钠溶液在聚砜膜组件膜内与膜外交替循环,在40℃下循环5小时后,用纯化水冲洗血室与透析液室,直至无次氯酸钠残留。进行膜孔径测试,结果如表2所示。

[0051]

表2 40℃、1000ppm次氯酸钠处理5小时前后ps/pvp膜平均孔径

[0052][0053]

实施例3

[0054]

将29ml 5%的次氯酸钠溶液溶于1421ml纯化水中,得到1000ppm次氯酸钠水溶液,分别用hcl、naoh调节溶液ph至8、11。按图2所示实验装置连接好管路及聚砜膜组件,打开第一管路和第二管路,进行预充与排气。将1000ppm次氯酸钠溶液以700ml/min的泵速泵入聚砜膜组件的血室后,关闭第二管路,使次氯酸钠溶液在压力的驱动下跨膜运动进入透析液室,打开第三管路,通过第三管路回到次氯酸钠溶液存放装置。在25℃下循环1小时后,用纯化水冲洗血室与透析液室,直至无次氯酸钠残留。进行膜拉伸强度测试,结果如表3所示。

[0055]

表3不同ph、1000ppm次氯酸钠处理前后ps/pvp膜拉伸强度

[0056]

处理液ph未处理811抗拉强度(mpa)6.4225.8146.409

[0057]

以上实施例表明,本发明采用次氯酸钠对聚砜膜进行处理,通过参数的调整,能够很好的调控膜孔径。

[0058]

以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1