沉砂池及生活垃圾渗滤液处理装置的制作方法

本技术涉及垃圾处理领域,具体地,涉及沉砂池及生活垃圾渗滤液处理装置。

背景技术:

1、目前现有的沉砂池技术多集中在生活污水处理方面,而在垃圾渗滤液处理方面较少。现有专利cn104645676a提供了一种沉砂池,其主要结构包括:沉砂池本体、本体上方的桁架、升降液压缸、吸砂泵、电机和吸砂管。该沉砂池可以实现连续不间断的工作,对砂粒有一定的去除效果,但是仍存在如下不足:一是没有考虑密封性问题,若用来处理垃圾渗滤液,则会使臭气积累扩散,严重影响周围的空气环境;二是作为前端预处理设施,该沉砂池设计较复杂,不利于运行检修;三是沉砂池底部没有泥斗,没有针对性,不利于砂粒的汇聚。吸泥设备正常运行时,可能会搅散底部泥水,使沉降效果变差。

技术实现思路

1、针对现有技术中的缺陷,本实用新型的目的是提供一种沉砂池及生活垃圾渗滤液处理装置。

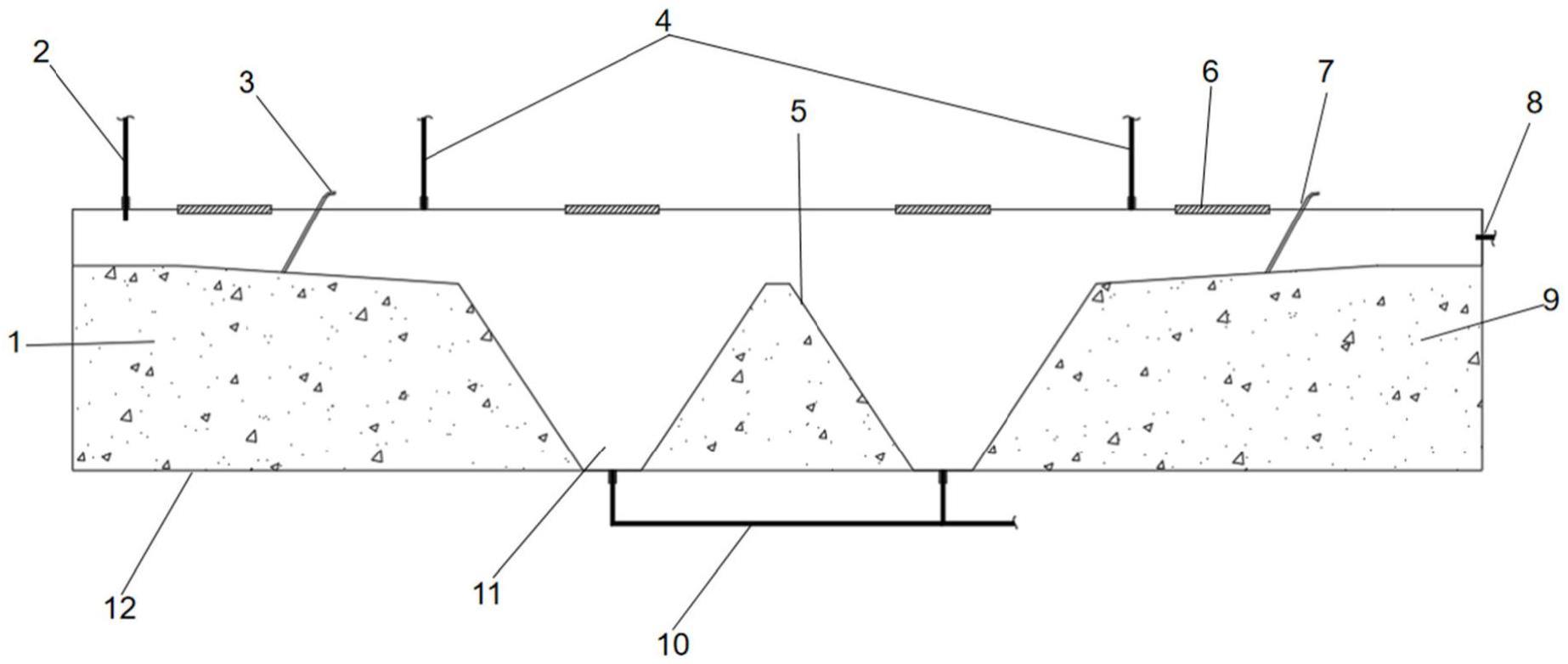

2、根据本实用新型提供的一种沉砂池,包括:进水坡道、进水管、进水筛网、出水筛网、出水管、出水坡道、集泥坑以及密封池体;

3、所述密封池体内侧底部设置所述进水坡道和所述出水坡道,所述进水坡道和所述出水坡道之间设置多个所述集泥坑;

4、所述密封池体上安装所述进水管、所述进水筛网、所述出水筛网以及所述出水管,所述进水管和所述进水筛网设置在所述进水坡道上侧,所述出水管和所述出水筛网设置在所述出水坡道上侧,所述进水筛网位于所述进水管和相邻所述集泥坑之间,所述出水筛网位于所述出水管和相邻所述集泥坑之间。

5、优选地,所述进水坡道和所述出水坡道之间设置一个或多个中间坡道,所述中间坡道和相邻所述进水坡道、所述出水坡道或所述中间坡道之间形成山谷状的所述集泥坑。

6、优选地,每个所述集泥坑底部设置排泥管,所述排泥管处设置螺杆泵。

7、优选地,所述密封池体上设置一个或多个臭气管,所述臭气管处设置换气设备。

8、优选地,所述密封池体上设置多个检修人孔,所述进水筛网、所述出水筛网以及所述集泥坑处上侧均设置所述检修人孔。

9、优选地,所述密封池体设置为密封结构。

10、与现有技术相比,本实用新型具有如下的有益效果:

11、1、本申请通过设计进水筛网,有效避免粒径较大的杂质对沉砂池处理效果的干扰,通过设计出水筛网,进一步保障沉砂池的出水效果;

12、2、本申请通过串联并用集泥坑,便于砂砾聚集,使沉砂池能高效去除砂粒,配合重力排泥,避免了底部砂粒层对上部液面的影响,使运行更为高效;

13、3、本申请池体结构简洁,便于设备化生产,撬装方便,操作灵活;

14、4、本申请通过密封池体和安装臭气导管,解决了渗滤液原液的臭气累积外溢难题,有效改善了沉砂池周围的空气环境质量,具有较好的环保效益;

15、5、本申请通过在不同位置设计检修人孔,定期可以对池内的情况进行勘探和处置,使运行维护更为方便。

技术特征:

1.一种沉砂池,其特征在于,包括:进水坡道(1)、进水管(2)、进水筛网(3)、出水筛网(7)、出水管(8)、出水坡道(9)、集泥坑(11)以及密封池体(12);

2.根据权利要求1所述沉砂池,其特征在于:所述进水坡道(1)和所述出水坡道(9)之间设置一个或多个中间坡道(5),所述中间坡道(5)和相邻所述进水坡道(1)、所述出水坡道(9)或所述中间坡道(5)之间形成山谷状的所述集泥坑(11)。

3.根据权利要求1所述沉砂池,其特征在于:每个所述集泥坑(11)底部设置排泥管(10)。

4.根据权利要求1所述沉砂池,其特征在于:所述密封池体(12)上设置一个或多个臭气管(4)。

5.根据权利要求1所述沉砂池,其特征在于:所述密封池体(12)上设置多个检修人孔(6)。

6.根据权利要求1所述沉砂池,其特征在于:所述密封池体(12)设置为密封结构。

7.根据权利要求5所述沉砂池,其特征在于:所述进水筛网(3)、所述出水筛网(7)以及所述集泥坑(11)处上侧均设置所述检修人孔(6)。

8.根据权利要求3所述沉砂池,其特征在于:所述排泥管(10)处设置螺杆泵。

9.根据权利要求4所述沉砂池,其特征在于:所述臭气管(4)处设置换气设备。

10.一种生活垃圾渗滤液处理装置,其特征在于:采用权利要求1-9任一项所述沉砂池。

技术总结

本技术提供了一种沉砂池及生活垃圾渗滤液处理装置,包括:进水坡道、进水管、进水筛网、出水筛网、出水管、出水坡道、集泥坑以及密封池体;密封池体内侧底部设置进水坡道和出水坡道,进水坡道和出水坡道之间设置多个集泥坑;密封池体上安装进水管、进水筛网、出水筛网以及出水管,进水管和进水筛网设置在进水坡道上侧,出水管和出水筛网设置在出水坡道上侧,进水筛网位于进水管和相邻集泥坑之间,出水筛网位于出水管和相邻集泥坑之间。本申请通过串联并用集泥坑,便于砂砾聚集,使沉砂池能高效去除砂粒,配合重力排泥,避免了底部砂粒层对上部液面的影响,使运行更为高效。

技术研发人员:雷东,徐代平,喻本宏,全曜冬,杨川,刘有君,陈晋康,张栩聪,王杰,汤伟,何春蕾

受保护的技术使用者:重庆三峰科技有限公司

技术研发日:20230214

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!