一种轴阀配流摆线液压马达的制作方法

[0001]

本发明涉及马达领域,具体的是一种轴阀配流摆线液压马达。

背景技术:

[0002]

液压马达是液压系统的一种执行元件,它将液压泵提供的液体压力能转变为其输出轴的机械能,液压马达分为多种,其中摆线液压马达是一种经常用于轴阀配流的液压马达,其通过内齿圈与壳体固定连接在一起,从油口进入的油推动转子绕一个中心点公转,使动力输出到主轴上,由此来驱动主轴旋转,在进行旋转时,由于主轴与外壳的摩擦会产生热量,因此运行时间久了后必须停机进行冷却,否则很容易导致内部电子元件由于温度过高而停止工作,不利于轴阀配流工作的连续进行,同时由于热量导致的热胀冷缩效应,会令摩擦力大大增强,长期以往会令马达使用寿命大大降低。

技术实现要素:

[0003]

针对上述问题,本发明提供一种轴阀配流摆线液压马达。

[0004]

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种轴阀配流摆线液压马达,其结构包括机体、安装板、内齿圈,所述机体顶面与安装板底面焊接连接,所述内齿圈外环嵌入于安装板顶面;所述机体包括外壳、内轴、润滑冷却结构、叶轮、入液管,所述外壳内部与内轴底部活动卡合,所述润滑冷却结构内部与内轴外环表面接触,所述叶轮内层固定安装于内轴外环,所述入液管嵌入于外壳左侧,所述外壳与内轴连接处设有轴承结构。

[0005]

更进一步的,所述润滑冷却结构包括连接柱、壳体、循环冷却管、转速测量器、自动润滑器,所述连接柱一侧与壳体一侧焊接连接,所述循环冷却管嵌入于壳体内部,所述转速测量器外层与循环冷却管中段相互接触,所述自动润滑器背面固定安装于壳体内部,所述壳体与内轴之间设有间隙,且壳体的间隙处为光滑弧面结构。

[0006]

更进一步的,所述自动润滑器包括压力感受管、压板、气仓、油仓、涂抹清理柱,所述压力感受管一端与气仓一面相互接通并通过电焊连接,所述油仓右侧嵌入于气仓左侧,所述压板两侧与气仓内层过渡连接,所述涂抹清理柱右侧与油仓左部分相互接通并通过电焊连接,所述压力感受管设有两个,两个压力感受管镜像分布于气仓上下面。

[0007]

更进一步的,所述压力感受管包括管壁、接触球、内顶杆、触发器、内推板,所述管壁内层与内推板外环过渡连接,所述内推板左侧通过内顶杆与接触球连接,所述触发器嵌入于内顶杆中段,所述接触球与内顶杆连接处设有滚球层结构。

[0008]

更进一步的,所述触发器包括限制壳、压杆、弹簧、触发板、卡块、顶杆,所述卡块嵌入于限制壳内部,所述压杆右侧通过触发板与顶杆左侧连接,所述弹簧左侧与压杆中段相互接触,所述触发板为表面光滑的弧形板结构。

[0009]

更进一步的,所述涂抹清理柱包括总管、分管、吸收环、挤压结构,所述总管外环与分管底部相互接通并活动卡合,所述分管顶端嵌入于吸收环内环,所述挤压结构底部固定安装于吸收环外环,所述总管外层设有滚动层结构,内嵌多个滚球。

[0010]

更进一步的,所述挤压结构包括出油槽、块体、勾须、收集槽,所述出油槽与吸收环外环为一体化成型,所述块体底部固定安装于吸收环外环固定连接,所述勾须底部嵌入于块体外表面,所述收集槽与块体外表面为一体化成型,所述收集槽为v型槽结构。

[0011]

有益效果与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明在冷却润滑结构内集成了转速测量器,并通过导入油液到冷却循环管内来对其进行降温,避免了由于运行时间过久而过热导致转速测量器无法运行的问题,同时通过自动润滑器在内轴受热膨胀后自动对内轴施加润滑油,避免其与内部零件摩擦过大而导致寿命降低的问题。

附图说明

[0012]

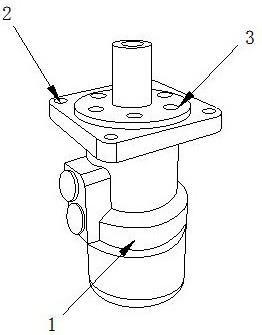

图1为本发明一种轴阀配流摆线液压马达立体的结构示意图。

[0013]

图2为本发明机体正视截面的结构示意图。

[0014]

图3为本发明润滑冷却结构正视截面的结构示意图。

[0015]

图4为本发明自动润滑器正视截面的结构示意图。

[0016]

图5为本发明压力感受管正视截面的结构示意图。

[0017]

图6为本发明触发器正视截面的结构示意图。

[0018]

图7为本发明涂抹清理柱俯视截面的结构示意图。

[0019]

图8为本发明挤压结构正视截面的结构示意图。

[0020]

图中:机体-1、安装板-2、内齿圈-3、外壳-11、内轴-12、润滑冷却结构-13、叶轮-14、入液管-15、连接柱-131、壳体-132、循环冷却管-133、转速测量器-134、自动润滑器-135、压力感受管-a1、压板-a2、气仓-a3、油仓-a4、涂抹清理柱-a5、管壁-a11、接触球-a12、内顶杆-a13、触发器-a14、内推板-a15、限制壳-b1、压杆-b2、弹簧-b3、触发板-b4、卡块-b5、顶杆-b6、总管-a51、分管-a52、吸收环-a53、挤压结构-a54、出油槽-c1、块体-c2、勾须-c3、收集槽-c4。

具体实施方式

[0021]

下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0022] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是 为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定 的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023]

实施例一:请参阅图1-图6,本发明具体实施例如下:一种轴阀配流摆线液压马达,其结构包括机体1、安装板2、内齿圈3,所述机体1顶面与安装板2底面焊接连接,所述内齿圈3外环嵌入于安装板2顶面;所述机体1包括外壳11、内轴12、润滑冷却结构13、叶轮14、入液管15,所述外

壳11内部与内轴12底部活动卡合,所述润滑冷却结构13内部与内轴12外环表面接触,所述叶轮14内层固定安装于内轴12外环,所述入液管15嵌入于外壳12左侧,所述外壳11与内轴12连接处设有轴承结构,有利于固定内轴12同时减少摩擦。

[0024]

其中,所述润滑冷却结构13包括连接柱131、壳体132、循环冷却管133、转速测量器134、自动润滑器135,所述连接柱131一侧与壳体132一侧焊接连接,所述循环冷却管133嵌入于壳体132内部,所述转速测量器134外层与循环冷却管133中段相互接触,所述自动润滑器135背面固定安装于壳体132内部,所述壳体132与内轴12之间设有间隙,且壳体132的间隙处为光滑弧面结构,有利于留有空间避免受热膨胀时导致摩擦过大。

[0025]

其中,所述自动润滑器135包括压力感受管a1、压板a2、气仓a3、油仓a4、涂抹清理柱a5,所述压力感受管a1一端与气仓a3一面相互接通并通过电焊连接,所述油仓a4右侧嵌入于气仓a3左侧,所述压板a2两侧与气仓a3内层过渡连接,所述涂抹清理柱a5右侧与油仓a4左部分相互接通并通过电焊连接,所述压力感受管a1设有两个,两个压力感受管a1镜像分布于气仓a3上下面,有利于更加灵敏的感受膨胀。

[0026]

其中,所述压力感受管a1包括管壁a11、接触球a12、内顶杆a13、触发器a14、内推板a15,所述管壁a11内层与内推板a15外环过渡连接,所述内推板a15左侧通过内顶杆a13与接触球a12连接,所述触发器a14嵌入于内顶杆a13中段,所述接触球a12与内顶杆a13连接处设有滚球层结构,有利于减少顶入时之间的相互摩擦,并且不会限制接触球a12滚动。

[0027]

其中,所述触发器a14包括限制壳b1、压杆b2、弹簧b3、触发板b4、卡块b5、顶杆b6,所述卡块b5嵌入于限制壳b1内部,所述压杆b2右侧通过触发板b4与顶杆b6左侧连接,所述弹簧b3左侧与压杆b2中段相互接触,所述触发板b4为表面光滑的弧形板结构,有利于更加灵敏地顶入卡块b5进行触发。

[0028]

基于上述实施例,具体工作原理如下:通过安装板2将机体1安装于所需使用的机械上,此时往入液管15内注入液体,通过入液管15内的液体驱动叶轮14,使叶轮14驱动内轴12旋转,内轴12旋转的同时,与周围零件产生摩擦力,因而发热,此时润滑冷却结构13内的转速测量器134可以测量内轴12的转动速度,并且通过循环冷却管133从入液管15抽入较为冰冷的液体,通过环绕在转速测量器134的循环冷却管133带走热量,保证转速测量器134的温度不会过高,当内轴12旋转发热会产生膨胀,当膨胀到一定程度后,会触发自动润滑器135的压力感受管a1,内顶接触球a12,使接触球a12推动内顶杆a13,并且在触发器a14做出判断,若幅度不大,为运行时的正常抖动,则无法压入卡块b5,因此顶杆b6不会被弹出,因此内推板a15不动,若幅度较大,为过度受热膨胀,则会压入卡块b5,通过弹簧b3积蓄的弹力将顶杆b6弹出,并产生较大的瞬间推力推动内推板a15,进而通过气压导致气仓a3被压板a2挤压,将油仓a4内的油液传导到涂抹清理柱a5内,对内轴12进行涂抹,由此通过膨胀产生的压力来启动自动润滑器135。

[0029]

实施例二:请参阅图1-图2、图7-图8,本发明具体实施例如下:一种轴阀配流摆线液压马达,其结构包括机体1、安装板2、内齿圈3,所述机体1顶面与安装板2底面焊接连接,所述内齿圈3外环嵌入于安装板2顶面;所述机体1包括外壳11、内轴12、润滑冷却结构13、叶轮14、入液管15,所述外壳11内部与内轴12底部活动卡合,所述润滑冷却结构13内部与内轴12外环表面接触,所述叶轮14内层固定安装于内轴12外环,所述入液管15嵌入于外壳12左侧,所述外壳

11与内轴12连接处设有轴承结构,有利于固定内轴12同时减少摩擦。

[0030]

其中,所述涂抹清理柱a5包括总管a51、分管a52、吸收环a53、挤压结构a54,所述总管a51外环与分管a52底部相互接通并活动卡合,所述分管a52顶端嵌入于吸收环a55内环,所述挤压结构a54底部固定安装于吸收环a53外环,所述总管a51外层设有滚动层结构,内嵌多个滚球,有利于在清理时进行滚动,避免某一面磨损过多。

[0031]

其中,所述挤压结构a54包括出油槽c1、块体c2、勾须c3、收集槽c4,所述出油槽c1与吸收环a53外环为一体化成型,所述块体c2底部固定安装于吸收环a53外环固定连接,所述勾须c3底部嵌入于块体c2外表面,所述收集槽c4与块体c2外表面为一体化成型,所述收集槽c4为v型槽结构,有利于将油渣进行收集,并使其难以脱落。

[0032]

基于上述实施例,具体工作原理如下:在受到压力将油液推入涂抹清理柱a5后,首先来到总管a51内,由于挤压结构a54贴紧内轴12,因此被带动旋转,通过离心力作用将油液从总管a51内甩出,分散到分管a52内,并且被吸收环a53吸收,此时挤压结构a54的块体c2与吸收环a53上表面接触,由于与内轴12接触,因此导致块体c2被向下挤压,进而令吸收环a53储存的油液被从出油槽c1内被挤出,并将油液涂抹在内轴12上,对其进行润滑降温,同时在块体c2接触的同时,勾须c3对内轴12外表面的粉尘块等进行勾取,而收集槽c4则可以对油渣进行刮取,并将其储存在v槽底部,避免掉落,内轴12旋转过程中多个挤压结构a54对其进行反复的上油与清理,避免润滑不足导致寿命降低,同时使其表面保持洁净,增强润滑效果并略微降温。

[0033]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0034]

因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1