一种高强度冷却托板的制作方法

[0001]

本实用新型属于egr冷却器技术领域,特指一种高强度冷却托板。

背景技术:

[0002]

环境保护关系国计民生,近年来随着我国环保法规逐步推进与完善,对于非道路动力机械产品的排放要求也越来越严格,如gb 20891《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》第三阶段的实施,以及计划在2020年第四阶段的实施,对柴油机nox排放要求日益提高。

[0003]

作为一种能够有效降低nox的技术,egr以其低成本、免维护的优势被越来越多的厂家采用。其中,egr冷却器是egr技术的关键部件,柴油机高温废气通过egr冷却器的冷却后进入进气管中,新鲜空气与之混合后参与缸内燃烧,可有效的降低柴油机nox的排放。

[0004]

egr冷却器作为一种传统柴油机新增加的外部附件,由于承担了高温废气及循环冷却液的对流换热功能,而冷却托板作为冷却托板重要组出部件,其本体具有冷却液进出口,而现有的冷却托板的冷却效果不理想且强度不高,从而减低了冷却器整体的性能。

技术实现要素:

[0005]

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种结构简单且强度高的冷却托板。

[0006]

为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种高强度冷却托板,包括托板本体,所述的托板本体上设置有围成矩形的带冷却腔的冷却管,冷却管与托板本体一体成型,并在托板本体上设置有与冷却管相通的冷却进端与冷却出端;在托板本体下端面、所述的冷却管的内侧设置有若干均匀分布的第一加强筋,并在托板本体下端面、所述的冷却管的内侧设置有若干均匀分布的第二加强筋,所述的第一加强筋与第二加强筋呈为交错分布的网格状。

[0007]

通过采用上述的技术方案,在托板本体下端面、冷却管的内侧设置有若干均匀分布的第一加强筋,并在托板本体下端面、所述的冷却管的内侧设置有若干均匀分布的第二加强筋,第一加强筋与第二加强筋呈为交错分布的网格状,从而能确保冷却托板整体的结构强度。

[0008]

本实用新型进一步设置为:在所述的第一加强筋内设置有第一冷却槽,在所述的第二加强筋内设置有第二冷却槽,所述的第一冷却槽与第二冷却槽互相连通,且第一冷却槽与第二冷却槽的两端分别与冷却腔连通,从而能确保冷却托板整体的冷却效果。

[0009]

通过采用上述的技术方案,在第一加强筋内设置有第一冷却槽,在的第二加强筋内设置有第二冷却槽,第一冷却槽与第二冷却槽互相连通,且第一冷却槽与第二冷却槽的两端分别与冷却腔连通,通过第一冷却槽与第二冷却槽的配合能进一步提高托板本体的冷却效果。

[0010]

本实用新型进一步设置为:在托板本体下端面、所述冷却管包围的内部设置有连

接冷却腔、第一冷却槽及第二冷却槽的冷却沉槽。

[0011]

通过采用上述的技术方案,在托板本体下端面、冷却管包围的内部设置有连接冷却腔、第一冷却槽及第二冷却槽的冷却沉槽,在提高冷却液的容量的情况下确保了冷却托板整体的冷却性能。

[0012]

本实用新型进一步设置为:在所述的第一冷却槽的底部设置有延伸至冷却沉槽内并与托板本体固定连接的第一冷却筋。

[0013]

通过采用上述的技术方案,在第一冷却槽的底部设置有延伸至冷却沉槽内并与托板本体固定连接的第一冷却筋,从而能进一步提高冷却槽及冷却托板整体的冷却效果。

[0014]

本实用新型进一步设置为:在所述的第二冷却槽的底部设置有延伸至冷却沉槽内并与托板本体固定连接的第二冷却筋,所述的第一冷却筋与第二冷却筋呈交错分布的网格状;并在所述的第一冷却筋及第二冷却筋上均设置有若干均匀分布的冷却通孔。

[0015]

通过采用上述的技术方案,在第二冷却槽的底部设置有延伸至冷却沉槽内并与托板本体固定连接的第二冷却筋,第一冷却筋与第二冷却筋呈交错分布的网格状,从而能进一步确保冷却托板的冷却效果;并在第一冷却筋及第二冷却筋上均设置有若干均匀分布的冷却通孔,从而进一步提高了冷却托板的冷却效果。

附图说明

[0016]

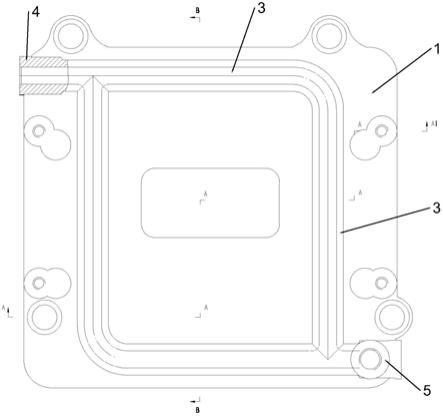

图1是本实用新型的正视图;

[0017]

图2是图1中a-a的剖视图;

[0018]

图3是图1中b-b处的剖视图;

[0019]

图4是图2中ⅰ处的局部放大图;

[0020]

图5是图3中ⅱ处的局部放大图;

[0021]

附图中标记及相应的部件名称:1-托板本体、2-冷却腔、3-冷却管、4-冷却进端、5-冷却出端、6-第一加强筋、7-第二加强筋、8-第一冷却槽、9-第二冷却槽、10-冷却沉槽、11-第一冷却筋、12-第二冷却筋、13-冷却通孔。

具体实施方式

[0022]

参照图1至图5对本实用新型的一个实施例做进一步说明。

[0023]

一种高强度冷却托板,包括托板本体1,所述的托板本体1上设置有围成矩形的带冷却腔2的冷却管3,冷却管3与托板本体1一体成型,并在托板本体1上设置有与冷却管3相通的冷却进端4与冷却出端5;在托板本体1下端面、所述的冷却管3的内侧设置有若干均匀分布的第一加强筋6,并在托板本体1下端面、所述的冷却管3的内侧设置有若干均匀分布的第二加强筋7,所述的第一加强筋6与第二加强筋7呈为交错分布的网格状。

[0024]

通过采用上述的技术方案,在托板本体1下端面、冷却管3的内侧设置有若干均匀分布的第一加强筋6,并在托板本体1下端面、所述的冷却管3的内侧设置有若干均匀分布的第二加强筋7,第一加强筋6与第二加强筋7呈为交错分布的网格状,从而能确保冷却托板整体的结构强度。

[0025]

本实用新型进一步设置为:在所述的第一加强筋6内设置有第一冷却槽8,在所述的第二加强筋7内设置有第二冷却槽9,所述的第一冷却槽8与第二冷却槽9互相连通,且第

一冷却槽8与第二冷却槽9的两端分别与冷却腔2连通,从而能确保冷却托板整体的冷却效果。

[0026]

通过采用上述的技术方案,在第一加强筋6内设置有第一冷却槽8,在的第二加强筋7内设置有第二冷却槽9,第一冷却槽8与第二冷却槽9互相连通,且第一冷却槽8与第二冷却槽9的两端分别与冷却腔2连通,通过第一冷却槽8与第二冷却槽9的配合能进一步提高托板本体1的冷却效果。

[0027]

本实用新型进一步设置为:在托板本体1下端面、所述冷却管3包围的内部设置有连接冷却腔2、第一冷却槽8及第二冷却槽9的冷却沉槽10。

[0028]

通过采用上述的技术方案,在托板本体1下端面、冷却管3包围的内部设置有连接冷却腔2、第一冷却槽8及第二冷却槽9的冷却沉槽10,在提高冷却液的容量的情况下确保了冷却托板整体的冷却性能。

[0029]

本实用新型进一步设置为:在所述的第一冷却槽8的底部设置有延伸至冷却沉槽10内并与托板本体1固定连接的第一冷却筋11。

[0030]

通过采用上述的技术方案,在第一冷却槽8的底部设置有延伸至冷却沉槽10内并与托板本体1固定连接的第一冷却筋11,从而能进一步提高冷却槽及冷却托板整体的冷却效果。

[0031]

本实用新型进一步设置为:在所述的第二冷却槽9的底部设置有延伸至冷却沉槽10内并与托板本体1固定连接的第二冷却筋12,所述的第一冷却筋11与第二冷却筋12呈交错分布的网格状;并在所述的第一冷却筋11及第二冷却筋12上均设置有若干均匀分布的冷却通孔13。

[0032]

通过采用上述的技术方案,在第二冷却槽9的底部设置有延伸至冷却沉槽10内并与托板本体1固定连接的第二冷却筋12,第一冷却筋11与第二冷却筋12呈交错分布的网格状,从而能进一步确保冷却托板的冷却效果;并在第一冷却筋11及第二冷却筋12上均设置有若干均匀分布的冷却通孔13,从而进一步提高了冷却托板的冷却效果。

[0033]

上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1