增压系统的制作方法

本技术涉及增压,特别是涉及一种增压系统。

背景技术:

1、随着航天技术的发展,我国已经逐渐在航天各个领域进行突破,尤其是以液氧/煤油、液氧/甲烷以及液氢/液氧为推进剂的低温液体火箭技术的发展,增压系统是液体火箭动力系统的重要组成部分,其功能是为了液体火箭推进剂贮箱提供增压气体,满足发动机泵入口压力要求,保证发动机起动和飞行过程中正常工作;同时通过增压保证液体火箭贮箱转运、停放、飞行所需的结构强度和刚度。

2、自生增压技术有着系统简单、可靠、经济性好、使用维护简单、减少了气瓶等诸多优势,已经成为发展趋势。现有多路冗余增压系统,通常采用多路节流圈控制增压气体流量,增压气体经发动机加热汽化通过增压路进入贮箱增压,增压路也分为增压常通管路,增压调节路和增压冗余管路,增压调节管路和增压冗余管路目前由电磁阀控制通断,但该方案不利之处在于,电磁阀的开闭只能控制增压调节管路和增压冗余管路完全导通或完全关断,电磁阀开闭会导致增压气体瞬间增压和降低,对发动机冲击较大,不利于发动机正常工作。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于,提供一种增压系统,用于解决现有技术中的增压系统由于采用电磁阀控制增压调节管路和增压冗余管路的通断,而导致的增压气体瞬间增压和降低,对发动机冲击较大,不利于发动机正常工作等问题。

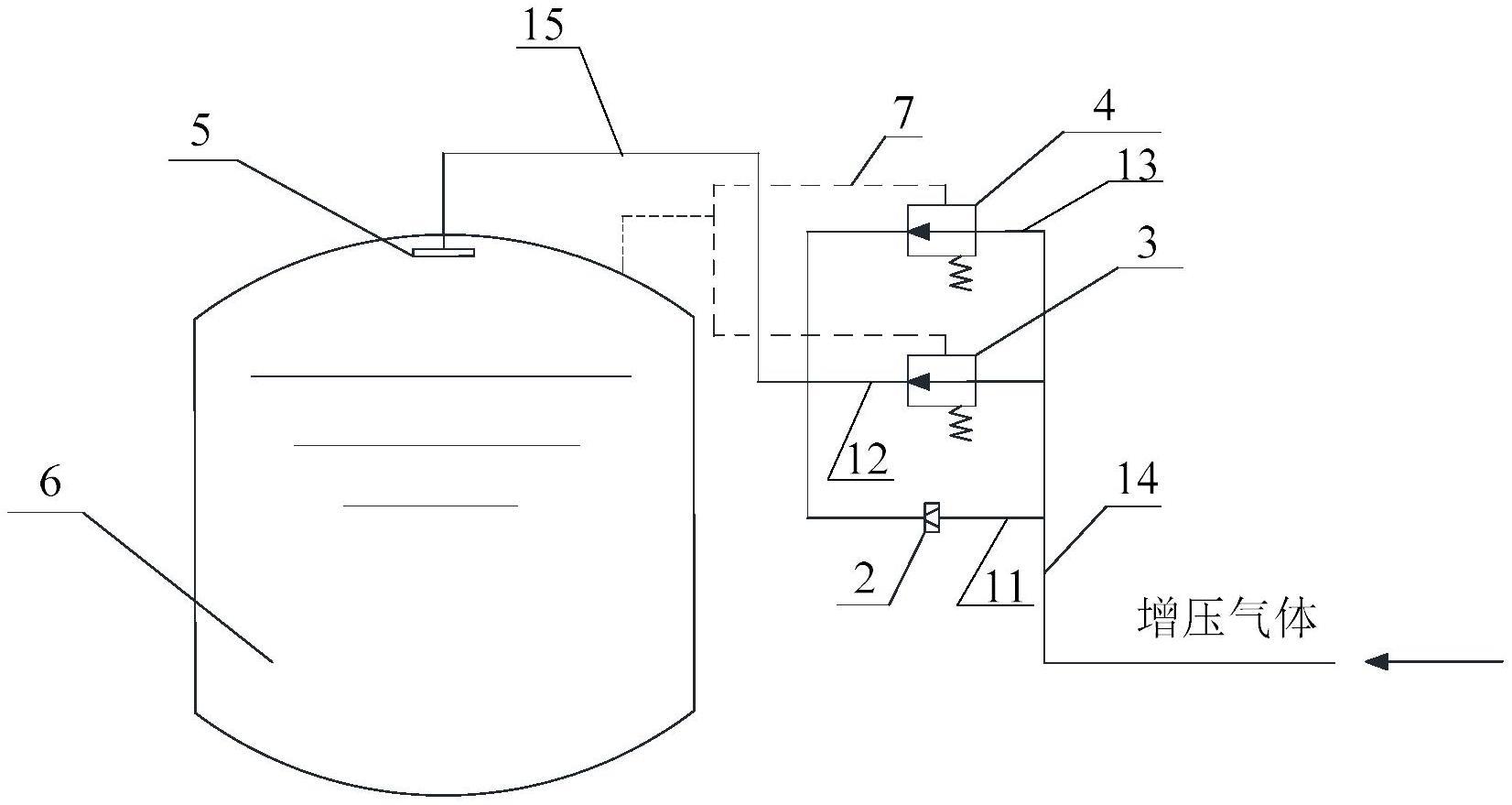

2、为解决现有技术中的问题,第一方面,本实用新型提供一种增压系统,所述增压系统包括:

3、储存装置;

4、增压管路,包括输入端和输出端,所述输入端输入增压气体,所述输出端延伸至所述储存装置内;所述输入端和输出端之间设有并联的增压常通管路、增压调节管路和增压冗余管路;

5、节流装置,位于所述增压常通管路上;

6、第一压力调节器,位于所述增压调节管路上;

7、第二压力调节器,位于所述增压冗余管路上。

8、可选地,所述增压系统还包括:

9、扩散器,位于所述储存装置内,且位于所述增压管路的输出端。

10、可选地,所述增压常通管路、所述增压调节管路和所述增压冗余管路均包括相对的第一端和第二端;所述增压管路还包括:

11、第一增压主管路,一端作为所述增压管路的输入端输入所述增压气体,另一端与所述增加常通管路的第一端、所述增压调节管路的第一端及所述增压冗余管路的第一端均相连接;

12、第二增压主管路,一端与所述增加常通管路的第二端、所述增压调节管路的第二端及所述增压冗余管路的第二端均相连接,另一端作为所述增压管路的输出端延伸至所述储存装置内。

13、可选地,所述储存装置包括储箱。

14、可选地,所述节流装置包括节流圈。

15、可选地,所述增压管路的输出端经由所述储存装置的顶部延伸至所述储存装置内。

16、可选地,所述增压系统还包括:

17、测压管,所述测压管的一端与所述储存装置的内部相连通,另一端与所述第一压力调节器和所述第二压力调节器均相连接。

18、可选地,所述第一压力调节器和所述第二压力调节器均包括反馈腔,所述测压管远离所述储存装置的一端与所述第一压力调节器的反馈腔和所述第二压力调节器的反馈腔均相连接。

19、如上所述,本实用新型的增压系统,具有以下有益效果:本实用新型的增压系统通过在所述增压调节管路和所述增压冗余管路上分别设置第一压力调节器和第二压力调节器,通过调节所述第一压力调节器和所述第二压力调节器的开度大小,可以实现所述增压调节管路和所述增压冗余管路中增压气体流量呈连续缓变,可以降低对发动机燃烧室冲击,具有提升系统稳定性等优点。

技术特征:

1.一种增压系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的增压系统,其特征在于,所述增压系统还包括:

3.根据权利要求1所述的增压系统,其特征在于,所述增压常通管路、所述增压调节管路和所述增压冗余管路均包括相对的第一端和第二端;所述增压管路还包括:

4.根据权利要求1所述的增压系统,其特征在于,所述储存装置包括储箱。

5.根据权利要求1所述的增压系统,其特征在于,所述节流装置包括节流圈。

6.根据权利要求1所述的增压系统,其特征在于,所述增压管路的输出端经由所述储存装置的顶部延伸至所述储存装置内。

技术总结

本技术提供一种增压系统。所述增压系统包括:储存装置;增压管路,包括输入端和输出端,输入端输入增压气体,输出端延伸至储存装置内;输入端和输出端之间设有并联的增压常通管路、增压调节管路和增压冗余管路;节流装置,位于增压常通管路上;第一压力调节器,位于增压调节管路上;第二压力调节器,位于增压冗余管路上。本技术的增压系统通过在增压调节管路和增压冗余管路上分别设置第一压力调节器和第二压力调节器,通过调节第一压力调节器和第二压力调节器的开度大小,可以实现增压调节管路和增压冗余管路中增压气体流量呈连续缓变,可以降低对发动机燃烧室冲击,具有提升系统稳定性等优点。

技术研发人员:胡峥,韩伟,王义新,刘国林,阮家麟

受保护的技术使用者:上海寰宇乾堃航天科技有限公司

技术研发日:20221125

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!