一种发动机散热器及其冷却系统的制作方法

本发明涉及发动机散热,具体来说,涉及一种发动机散热器及其冷却系统,适用于汽车、货车、工程用车等车用发动机在运行时产生高温热量而需散热冷却的情境下使用。

背景技术:

1、随着科技的进步和人们生活水平的提高,汽车、货车、工程用车等车辆已经深入到人们生活的方方面面,并为人们的工作和生活带来了极大的便利,同时,人们对于车辆的性能也提出了更高的要求。这些车辆均具有影响各项性能指标的核心部件——发动机,一般而言,发动机的工作循环是在高温下进行,高温可燃混合气体与发动机内的活塞、缸体、气缸盖、气门等部件接触时会强烈受热,此时如果得不到有效降温会使其机械强度变差,同时还会引起气缸充气系数下降,造成空燃比失调而使发动机异常燃烧,最终影响车辆行驶或作业。为保证发动机正常工作,需对发动机进行散热和冷却,目前发动机散热一般采用“循环水+风冷”散热,即通过水泵进入发动机的冷水带走发动机的热量,升温后的水经过水箱时被通过水箱芯体的冷风散热降温后再进入水泵,将发动机工作产生的热量散发掉,保证其处在一个合适的工作温度,对于发动机的油耗、润滑及可靠性有重要作用。

2、然而,现有技术中的发动机散热器,一般在进行循环水和风冷散热时,需要设置多个散热管或散热网片,在长时间工作后容易导致内部循环水管路堵塞,影响散热效果,尤其对于相互连通的多个散热管或散热网片,管路堵塞使得内部整体循环不畅,带来的危害会更大,可能会造成散热器不工作或者达不到理想的散热效果,影响发动机性能,并且,现有的发动机散热器体积较大,安装时需占用较多空间,这对于发动机周围狭小空间以及车辆发动机仓整体大小而言是不利的。

3、因此,在综合考虑散热效果、整体结构合理性、稳定性、材质以及内部循环通畅等因素的前提下,如何更好的避免内部循环水管路堵塞,确保获得稳定的、可持续的、更为理想的散热效果,已成为目前急需解决的问题,故而本发明提出了一种发动机散热器及其冷却系统,以提高其散热性和综合应用性。

4、

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种发动机散热器及其冷却系统,以解决现有技术中所存在的上述问题,具有更好的内部循环可控性、安全稳定性和操作便捷性,且可实时疏导内部管路堵塞并可进行循环控制,结构布局更加紧凑、合理,应用更加广泛,大大满足了人们对散热器更高更全面的个性化需求。

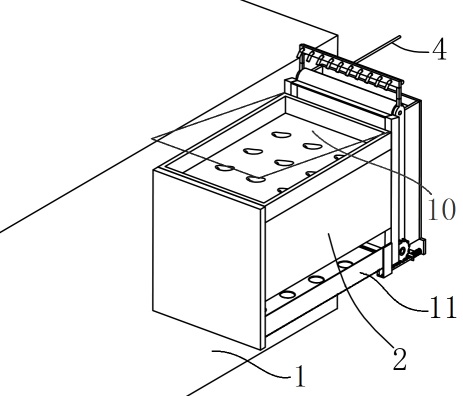

2、为实现上述目的,本发明提供的一种发动机散热器,包括壳体、上水槽、冷却管、清除球、过滤板、下水槽、支撑组件、回收系统等结构,所述散热器抵接发动机外壳侧壁并与发动机内部散热组件相连通,所述壳体为不透明壳体或者部分透明壳体,所述冷却管和清除球位于壳体内,所述上水槽设于壳体上端以用来储存冷却水,所述上水槽的侧边设有进水管,进水管可将循环后的冷却水重新注入上水槽,所述壳体内部固定连接有多组竖向的冷却管,多组冷却管均匀分布在壳体内部,每组冷却管的数量为若干个,优选为2-5个,更优选为3个,任一组中的多个冷却管之间相互连通,每相邻两组之间的冷却管在底部相互连通,由此使得每组冷却管相比其他组冷却管即可独立工作又可相互联通工作,由此即可避免一组冷却管堵塞或出现故障而影响其它组的正常工作,同时又可以延长和扩大冷却面积,各组冷却管中的每个冷却管上端均和上水槽连通,任一组冷却管中的每个冷却管下端彼此连通,使上水槽中的冷却水能够进入冷却管内流动,每个冷却管内的冷却水均由上水槽内的冷却水从冷却管上端进入冷却管内形成,然后从冷却管的下端经出水管汇聚至下水槽,并由下水槽经集聚管流向发动机内部,在发动机内部循环后进一步经由循环冷却管流回进水管,对冷却水进行循环利用,避免造成水资源的浪费,所述循环冷却管用于连通发动机内部散热组件和进水管,所述壳体内还设有散热风扇以对冷却管内流经的水进行冷却,所述壳体远离发动机的一侧设有排风口,所述排风口呈网状,所述冷却管内的热量被风扇由排风口吹出。

3、所述冷却管由散热性能较好的材料制成,比如石墨烯纳米材料、碳纳米材料、铜和铝合金等,优选为石墨烯纳米材料。

4、进一步的,所述冷却水由上水槽流入冷却管,经冷却管散热后由出水管流向下水槽,随后由下水槽经集聚管流向发动机内部散热组件,并携带发动机内部散热组件的热量流回循环冷却管,此时的高温冷却水经进水管流入上水槽并分配于各组冷却管中,经冷却管再次降温为低温冷却水,形成一个完整的冷却水循环系统。

5、进一步的,各组冷却管内的每个冷却管下端、以及每相邻两组冷却管之间均通过多通管彼此连通,比如通过三通管相连;也可通过集成管路或接头相连通;所述三通管、集成管路或接头、以及出水管的直径等于或大于冷却管的直径,优选等于冷却管的直径,所述集聚管的直径小于冷却管直径,所述集聚管设于下水槽靠近发动机的侧部或底部,另外作为优选,可在集聚管与下水槽连接处或者集聚管与发动机内部散热组件连接处设置微型抽吸泵,以更高效的将下水槽中的低温冷却水输送至发动机内部散热组件中。

6、进一步的,所述风扇固定设置于壳体内靠近发动机一侧的侧壁上,所述壳体的侧壁上设有用于带动风扇转动的电机,电机转动带动风扇转动,进而将冷却管散发出的热量经由排风口吹出,所述冷却管周围形成散热腔,所述散热腔处于风扇与排风口之间。

7、进一步的,温度降低后的冷却水由水泵再次泵入冷却管以实现循环工作,所述水泵设置于循环冷却管上,或者设置于进水管与循环冷却管的连接处。

8、进一步的,所述上水槽上方设置有盖体,所述盖体优选为透明材质制成,也可为其它合适的材质制成,所述盖体形状与上水槽形状一致,优选为长方体,所述盖体的一侧铰接于上水槽侧壁上方,相对的另一侧为自由端,并可锁定于上水槽。

9、进一步的,所述下水槽四周设置有用于防止冷却水流出的阻挡件,所述下水槽顶部设置有过滤板,所述过滤板呈网格状,能够使由冷却管流下来的低温冷却水通过。

10、作为优选,所述冷却管为螺旋管的形状,由此可增加冷却管和壳体内散热腔的接触面积,增加了冷却水在壳体内部的流动路径长度,提高了冷却管对发动机的降温效果。

11、进一步的,所述上水槽内还放置有多个能够自由滚动的清除球,所述清除球能够进入冷却管中,清除球的表面还均匀分布有多个清理刃,清除球和冷却管内壁相切,所述清除球在冷却管内部在自身重力和水流的作用下滚动坠落,使清除球表面的清理刃能够对冷却管的表面进行清理,减少水垢或杂质沉积的概率,确保所述冷却管流通顺畅。

12、进一步的,所述清除球也可对三通管、集成管路或接头、以及出水管的表面进行清理,减少对应部位水垢或杂质沉积的概率。

13、作为优选,所述清除球表面上的多个清理刃均匀的分成八个部分,且每个部分的清理刃朝向均不相同。由于清除球的滚动方向不易控制,所以我们将清除球表面上的清理刃分成八个部分,每部分的清理刃朝向不同,能够使清除球不论向哪个方向转动/滚动,都能够实现对冷却管内部进行清理的目的。

14、进一步的,由于清除球的成本比较高,在所述壳体的下方设有回收系统,回收系统用来对从冷却管内流出的清除球进行承接,并对从壳体下端坠落出来的清除球进行回收,然后再将清除球输送到上水槽内,实现清除球的循环工作。所述回收系统包括设于壳体下方的所述过滤板以及设于过滤板一端的提升带,网格状过滤板优选为倾斜设置,所述提升带位于过滤板的斜下端。

15、进一步的,所述提升带为环形且竖向设置,提升带的两端均设有转动辊,转动辊转动能够带动提升带运动;转动辊的两端设有竖板,竖板和壳体固定连接,转动辊的两端分别和两个竖板转动连接,使转动辊能够沿着自身的轴线转动。

16、进一步的,所述提升带的下端靠近过滤板斜下端设置,提升带的上端高于上水槽的上表面,提升带能够将清除球输送到上水槽内;提升带的表面上固定连接有提升板,清除球能够滚动到提升板上,提升板带动清除球上升。

17、通过回收系统的设置,过滤板能够使冷却管流出的冷却水直接经过并落入下水槽中,过滤板对冷却管内坠落出来的清除球进行截留,使清除球能够被收集,然后通过提升带和提升板的配合重新送入上水槽,再进入冷却管中,由此实现清除球的循环再利用;过滤板倾斜设置,能够使清除球更好的流动到提升带处,避免清除球停留在过滤板上,更好的实现清除球的循环利用,过滤板的倾斜角度不宜过大,以其能够实现清除球向提升带处滚动为准。

18、进一步的,所述过滤板的内部还设有减震网,过滤板对应冷却管的出口端设置有圆孔,圆孔的直径大于清除球的直径。由于清除球的表面存在清理刃,清除球直接坠落在过滤板上容易导致清理刃的损坏,减震网能够起到减震的作用,从而避免清理刃的损坏,增加清除球的使用寿命。

19、进一步的,所述转动辊和竖板通过单向轴承连接在一起,使转动辊只能够向一个方向转动;减震网靠近提升带的一端固定连接有连接块,提升带下端的转动辊两端同轴连接有从动齿轮,且从动齿的齿顶向背离从动齿轮的转动方向倾斜;所述连接块远离减震网的一端一体成型有齿条,齿条位于从动齿轮的下方,齿条的齿牙向靠近减震网的方向倾斜,齿条和从动齿轮啮合,齿条远离连接块的一端连接有弹簧一,弹簧一远离齿条的一端固定连有固定板,固定板和竖板固定连接。

20、通过减震网受力向下突出,导致减震网和齿条连接的端部回缩,从而带动齿条移动,齿条移动能够驱动从动齿轮转动,进而带动转动辊转动,使提升带进行运动,提升板能够带动清除球向上运动,弹簧一能够使齿条复位,从而使清除球下落的重力势能转变成驱动提升带运动的动力,不需要额外的动力设备即可增加回收系统的使用寿命。为了提高提升板的稳定运转,也可设置与发动机输出轴相连的传动装置、变速箱、传输通道、离合器、调节开关等结构,所述传动装置为齿轮传动、链条传动、皮带传动中的一种或多种,并具有至少两个转动相连的传动轴,通过调节开关实现提升带转速的调节。

21、作为优选,所述散热器还包括注水口以及设置于注水口上的密封盖,所述注水口设置于上水槽远离发动机的一侧,或者设置于上水槽远离回收系统的一侧。

22、进一步的,所述散热器还可设置温度交换器或其它冷却设备以替代所述风扇,所述温度交换器或其它冷却设备固定设置于所述风扇所处位置,用于制冷并对冷却管及其周围的散热腔进行冷却降温。另外作为优选,所述发动机内部散热组件为内部散热管件或散热网管,用于将发动机内部产生的热量散发传输出去。

23、另外,本发明还提供一种发动机冷却系统,所述冷却系统包括上述发动机散热器、发动机内部散热组件以及监控显示系统,所述监控显示系统包括设于散热器水槽内的液位传感器、接收器、用于显示液位传感器读数的显示装置或者用于对液位过低进行报警的警示装置,所述液位传感器与显示装置电连接,所述显示装置或警示装置可设置于中控台处,也可根据需要设置于散热器壳体外壁上。通过液位传感器实时采集上水槽内冷却水的量,监测是否缺冷却水,传感器将采集到的数据发送至接收器,接收器接收到相应数据信号后进行传输和处理,并基于该实时数据信号提示添加冷却水。

24、与现有技术相比,本发明具有以下有益技术效果:

25、本发明通过采用上述技术方案,整体上解决了此前现有技术中发动机散热器内部管路易堵塞、散热效果不好、且稳定性和操作应用性不佳等技术问题,本发明创造性的提出采用包括壳体、上水槽、冷却管、清除球、过滤板、下水槽、支撑组件、回收系统等结构的发动机散热器,其中每组冷却管相比其他组冷却管即可独立工作又可相互联通工作,由此即可避免一组冷却管堵塞或出现故障而影响其它组的正常工作,同时又可以延长和扩大冷却面积,通过对冷却水进行循环利用,避免了水资源的浪费;通过风扇、排风口的设置,以及将冷却管设置为螺旋管状,增加了冷却管和壳体内散热腔的接触面积和冷却水在壳体内部的流动路径,协同作用提高了冷却管对发动机的降温效果,另外,通过在上水槽内部所设置的多个清除球,使其能够在冷却管内滚动经过,确保清除球可被分配进每一冷却管中,清除球表面上的清理刃能够实现对冷却管内部的有效清理,减少水垢或杂质沉积的概率,确保每一所述冷却管均流通顺畅,具有更好的散热性、安全稳定性和操作便捷性,应用更加广泛,大大满足了人们对发动机散热器更高更全面的个性化需求。本技术技术方案中的清除球可依靠水流冲击力、自身重力势能以及发动机传动等能量进行移动,转动辊的动力直接来自于水流推动清除球运动产生的冲击力转化,其间接能量来源于水泵,而针对清除球不再额外设置电力装置,由此在遵从能量守恒定律的前提下简化了机构设置。本发明各结构、各系统合理配合形成有机整体,协同作用解决了现有技术中存在的上述不足之处,实现了发动机散热器良好的可持续的散热效果。

26、

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!