多叶轮风力发电机组的制作方法

本技术属于风力发电,尤其涉及一种多叶轮风力发电机组。

背景技术:

1、随着风力发电技术的发展,风力发电机的功率越来越大,在传统的单叶轮风力发电机组中,需要设计较长且较重的叶片来实现较大的功率,增加了机组开发的成本。因此,开发了一种多叶轮风力发电机组。

2、多叶轮风力发电机组通常包括至少两个叶轮,至少两个叶轮安装在一个风机塔架上。众所周知,风力发电机组的叶片承受较大的风载荷,这是风机结构发生振动主要载荷来源。而风力发电机组包括的叶轮越多,叶片也越多,导致风力发电机组振动也进一步加剧。

3、因此,需要一种阻尼结构来实现对风力发电机组的振动的控制。

4、然而,现有的单叶轮风力发电机组的阻尼方法主要采用主动阻尼控制,例如,在风机运行期间使叶片变桨等。然而,这种方法需要风力发电机组在运行状态下且确保电网可用。因此,当没有可用电网(风力发电机组停止运动)或发电机机空转或发电机因故障而停止时,主动阻尼控制系统将无法继续工作。

5、对于多叶轮风力发电机,多个叶轮(包括叶片、机舱和支撑相应叶轮的支撑梁)的质量明显大于单叶轮风力发电机组。因此,多叶轮风力发电机的上部结构的阻尼(例如,在叶片的前后方向和叶轮的偏航方向)更难实现,因此,有必要提供一种实现多叶轮风力发电机的阻尼的控制结构。

技术实现思路

1、本实用新型的主要实用新型目的之一在于提供一种具有被动阻尼器的多叶轮风力发电机组,从而无论风力发电机组是否运行,均能够有效地对风力发电机组在前后方向和偏航方向上的振动进行阻尼控制。

2、针对上述实用新型目的,本实用新型提供如下技术方案:

3、本实用新型的一方面提供一种多叶轮风力发电机组,所述多叶轮风力发电机组包括塔架、从所述塔架的侧向延伸的第一支撑臂和第二支撑臂以及分别设置在所述第一支撑臂和所述第二支撑臂的端部的第一风机组件和第二风机组件,其中,所述第一风机组件包括第一机舱和第一叶轮,所述第二风机组件包括第二机舱和第二叶轮,并且其中,所述第一支撑臂的靠近所述第一机舱的部分或者所述第一机舱中形成有第一阻尼器容纳腔,第一被动阻尼器容纳在所述第一阻尼器容纳腔中,所述第二支撑臂的靠近所述第二机舱的部分或者所述第二机舱中形成有第二阻尼器容纳腔,第二被动阻尼器容纳在所述第二阻尼器容纳腔中,其中,所述第一被动阻尼器和所述第二被动阻尼器分别为被动式调谐质量阻尼器,所述第一被动阻尼器的第一质量块被配置为能够沿与所述第一叶轮的旋转平面垂直的方向在所述第一阻尼器容纳腔内移动,所述第二被动阻尼器的第二质量块被配置为能够沿与所述第二叶轮的旋转平面垂直的方向在所述第二阻尼器容纳腔中移动。

4、所述第一被动阻尼器具有与所述第一风机组件的前后振动频率或偏航振动频率相对应的振动频率,第二被动阻尼器具有与所述第二风机组件的前后振动频率或偏航振动频率相对应的振动频率。

5、所述第一风机组件和所述第二风机组件相对于所述塔架对称地布置。

6、所述第一质量块和所述第二质量块中的每个被构造为:通过并联连接的弹簧和阻尼器从所述第一质量块和所述第二质量块中的相应质量块的侧表面连接到形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的内壁,并且通过滚轮支撑。

7、所述阻尼器为粘滞阻尼器或涡流阻尼器。

8、所述第一质量块和所述第二质量块中的每个被构造为:通过弹簧从所述第一质量块和所述第二质量块中的相应质量块的侧表面连接到形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的内壁,并且通过滚轮支撑,其中,所述滚轮支撑在柔性垫上。

9、所述第一质量块和所述第二质量块中的每个被构造为:通过阻尼器从所述第一质量块和所述第二质量块中的相应质量块的侧表面连接到形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的内壁,并且通过滚轮支撑,其中,所述滚轮支撑在弯曲的表面上。

10、所述弯曲的表面由形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的下表面提供或者由设置在所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔中的弯曲轨道提供。

11、所述第一质量块和所述第二质量块中的每个被构造为通过滚轮支撑在弯曲的表面上,其中,所述弯曲的表面上铺设有柔性垫。

12、所述第一质量块和所述第二质量块中的每个被构造为:通过弹簧从所述第一质量块和所述第二质量块中的相应质量块的侧表面连接到形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的内壁,并且通过滚轮支撑,其中,所述第一质量块和所述第二质量块中的每个、所述弹簧和所述滚轮放置在缓冲溶液中。

13、所述多叶轮风力发电机组还包括偏航系统,所述偏航系统设置在所述塔架上,以能够使所述第一支撑臂和所述第二支撑臂绕所述塔架的中心轴线旋转。

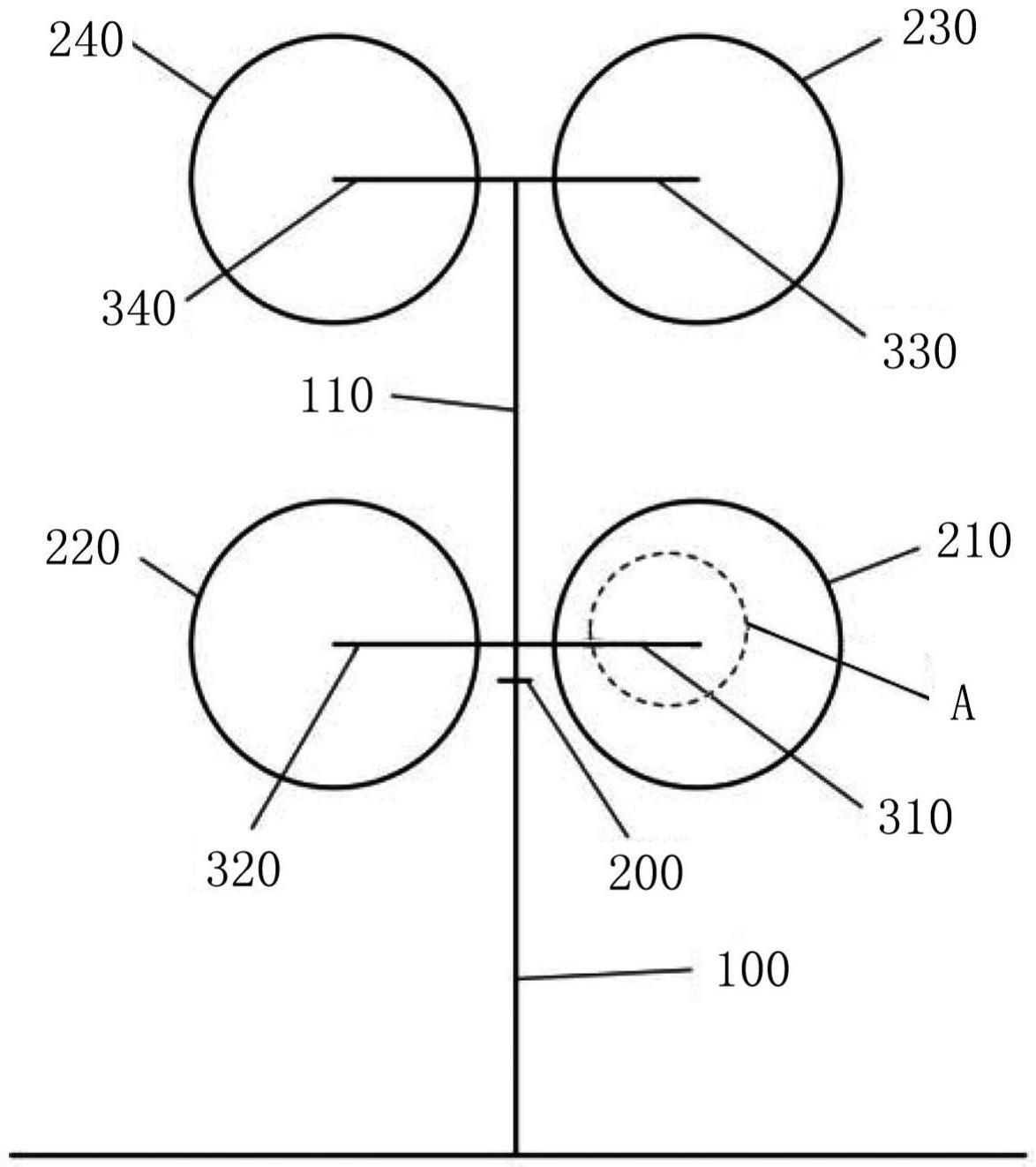

14、所述多叶轮风力发电机组还包括形成在所述第一风机组件上方的第三风机组件以及形成在所述第二风机组件上方的第四风机组件,其中,所述第三风机组件中和所述第四风机组件中分别设置有与所述第一被动阻尼器和所述第二被动阻尼器结构相同的第三被动阻尼器和第四被动阻尼器。

15、所述第一被动阻尼器、所述第二被动阻尼器、所述第三被动阻尼器和所述第四被动阻尼器分别设置在所述第一风机组件、第二风机组件、第三风机组件和所述第四风机组件的相同位置处。

16、所述第一阻尼器容纳腔设置有两个第一被动阻尼器,所述第二阻尼器容纳腔设置有两个第二被动阻尼器,其中,所述两个第一被动阻尼器分别具有与所述第一风机组件的前后振动的频率和偏航振动的频率对应的频率,

17、所述两个第二被动阻尼器分别具有与所述第二风机组件的前后振动的频率和偏航振动的频率对应的频率。

18、根据本实用新型的实施例,通过在机舱中或支撑臂的靠近机舱的位置处设置被动阻尼器(被动式调谐质量阻尼器),可以有效地控制多叶轮风力发电机组在前后方向和偏航方向上的振动,即使在风力发电机组没有电网可用或停止运行的状态下,被动阻尼器也可对风机组件的振动进行阻尼处理。

技术特征:

1.一种多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述多叶轮风力发电机组包括塔架(100)、从所述塔架(100)的侧向延伸的第一支撑臂(310)和第二支撑臂(320)以及分别设置在所述第一支撑臂(310)和所述第二支撑臂(320)的端部的第一风机组件(210)和第二风机组件(220),

2.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一被动阻尼器具有与所述第一风机组件(210)的前后振动频率或偏航振动频率相对应的振动频率,第二被动阻尼器具有与所述第二风机组件(220)的前后振动频率或偏航振动频率相对应的振动频率。

3.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一风机组件(210)和所述第二风机组件(220)相对于所述塔架(100)对称地布置。

4.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一质量块(610)和所述第二质量块中的每个被构造为:

5.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述阻尼器为粘滞阻尼器或涡流阻尼器(630b)。

6.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一质量块(610)和所述第二质量块中的每个被构造为:

7.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一质量块(610)和所述第二质量块中的每个被构造为:

8.根据权利要求7所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述弯曲的表面(720d)由形成所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔的下表面提供或者由设置在所述第一阻尼器容纳腔和所述第二阻尼器容纳腔中的弯曲轨道提供。

9.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一质量块(610)和所述第二质量块中的每个被构造为通过滚轮(640)支撑在弯曲的表面上,

10.根据权利要求1所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一质量块(610)和所述第二质量块中的每个被构造为:

11.根据权利要求1至10中任意一项所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述多叶轮风力发电机组还包括偏航系统(200),所述偏航系统(200)设置在所述塔架(100)上,以能够使所述第一支撑臂(310)和所述第二支撑臂(320)绕所述塔架(100)的中心轴线旋转。

12.根据权利要求1至10中任意一项所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述多叶轮风力发电机组还包括形成在所述第一风机组件(210)上方的第三风机组件(230)以及形成在所述第二风机组件(220)上方的第四风机组件(240),

13.根据权利要求12所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一被动阻尼器、所述第二被动阻尼器、所述第三被动阻尼器和所述第四被动阻尼器分别设置在所述第一风机组件(210)、第二风机组件(220)、第三风机组件(230)和所述第四风机组件(240)的相同位置处。

14.根据权利要求1-10中任意一项所述的多叶轮风力发电机组,其特征在于,所述第一阻尼器容纳腔设置有两个第一被动阻尼器,所述第二阻尼器容纳腔设置有两个第二被动阻尼器,

技术总结

本技术提供一种多叶轮风力发电机组,多叶轮风力发电机组包括塔架、第一支撑臂、第二支撑臂、第一风机组件和第二风机组件,第一风机组件包括第一机舱和第一叶轮,第二风机组件包括第二机舱和第二叶轮,第一支撑臂的靠近第一机舱的部分或者第一机舱中形成有第一阻尼器容纳腔,第一被动阻尼器容纳在第一阻尼器容纳腔中,第二支撑臂的靠近第二机舱的部分或者第二机舱中形成有第二阻尼器容纳腔,第二被动阻尼器容纳在第二阻尼器容纳腔中,第一被动阻尼器和第二被动阻尼器为被动式调谐质量阻尼器,第一被动阻尼器的第一质量块能够沿与第一叶轮的旋转平面垂直的方向移动,第二被动阻尼器的第二质量块能够沿与第二叶轮的旋转平面垂直的方向移动。

技术研发人员:尤尔根·拉肯伯格,赫尔曼

受保护的技术使用者:北京金风科创风电设备有限公司

技术研发日:20230602

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!